Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Северо-Кавказский государственный технический университет»

В. Ф. СИЗОВ

ДОБЫЧА, ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ

Учебное пособие

(курс лекций)

для студентов специальности 130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Ставрополь

Издательство СевКавГТУ

УДК 622.276.432+622.279.4(075)

ББК 33.36 я 7

С34

Рецензенты:

Петренко, В. И., доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры РЭНГМ, СевКавГТУ.

Васильев, В. А., кандидат технических наук, доцент кафедры РЭНГМ, СевКавГТУ.

Сизов, В. Ф.

С 34 Добыча, транспорт и хранение нефти: учебное пособие (курс лекций)

/ В. Ф. Сизов. – Ставрополь: ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», 2007. – 113.

Курс лекций по дисциплине «Добыча, транспорт и хранение нефти» для студентов специальности 130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений разработан в соответствии с учебной программой и Государственным образовательным стандартом профессионального высшего образования

Целью написания лекций является рассмотрение способов эксплуатации нефтяных скважин, анализа причин малодебитности скважин, транспортирования нефти, технологических схем установок подготовки и хранения нефти.

УДК 622.276.432+622.279.4(075)

ББК 33.36 яч 7

Сизов В. Ф.,2007

ГОУВПО«СевКавГТУ»,2007

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................... 5

ЛЕКЦИЯ 1. ФОНТАННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ

СКВАЖИН......................................................................................... 6

ЛЕКЦИЯ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФОНТАННЫХ СКВАЖИН.................... 8

2.1. Оборудование для предупреждения открытых фонтанов....... 12

2.2. Исследование фонтанных скважин............................................ 13

ЛЕКЦИЯ 3. ГАЗЛИФТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН................. 16

3.1. Оборудование газлифтных скважин.......................................... 20

3.2. Пуск газлифтных скважин.......................................................... 21

3.3. Периодический газлифт............................................................. 22

ЛЕКЦИЯ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН................ 23

ЛЕКЦИЯ 5. ШТАНГОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСНЫЕ

УСТАНОВКИ............................................................................................. 28

5.1. Станки-качалки........................................................................... 29

ЛЕКЦИЯ 6. УСТЬЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ............................................ 32

6.1.Штанги насосные......................................................................... 33

ЛЕКЦИЯ 7. ШТАНГОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ........................ 35

ЛЕКЦИЯ 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГЛУБИННОГО НАСОСА....... 39

8.1. Исследование глубинно-насосных скважин.............................. 40

8.2. Динамометрирование глубинно-насосных установок.............. 42

ЛЕКЦИЯ 9. ВЛИЯНИЕ ГАЗА НА РАБОТУ ШТАНГОВОГО

НАСОСА............................................................................................ 45

9.1. Влияние песка на работу насосной скважины........................... 50

9.2. Правила безопасности при эксплуатации скважин................... 54

ЛЕКЦИЯ 10. БЕСШТАНГОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ 55

10.1. Установки погружных ЭЦН..................................................... 55

ЛЕКЦИЯ 11. АРМАТУРА УСТЬЕВАЯ.................................................... 66

11.1. Комплекс оборудования типа КОС и КОС-1......................... 67

11.2. Оборудование для одновременной раздельной

эксплуатации...................................................................................... 69

ЛЕКЦИЯ 12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАЛОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН........ 73

12.1. Анализ причин малодебитности скважин............................... 75

ЛЕКЦИЯ 13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УСТАНОВОК

ПОДГОТОВКИ НЕФТИ............................................................................. 83

13.1. Самотечная система сбора....................................................... 85

13.2. Напорная система сбора.......................................................... 85

ЛЕКЦИЯ 14. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ......................... 89

14.1. Состав сооружений магистральных трубопроводов.............. 90

14.2. Линейные сооружения трубопроводов................................... 91

ЛЕКЦИЯ 15. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ.................................................... 95

ЛЕКЦИЯ 16. ТИПЫ И КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ.................... 101

16.1. Учет нефти............................................................................... 102

16.2. Способы снижения потерь нефти от испарения.................... 105

ЛЕКЦИЯ 17. ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА............. 107

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.................................... 112

Российская Федерация является одной из ведущих энергетических держав. В настоящее время на долю России приходится более 80 % общего объема добычи нефти и газа и 50 % угля бывшего СССР, что составляет почти седьмую часть суммарного производства первичных энергоресурсов в мире.

В России сосредоточено 12,9 % мировых разведанных запасов нефти и 15,4 % ее добычи. На ее долю приходится 36,4 % мировых запасов газа и

30,9 % его добычи.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России – это стержень национальной экономики, обеспечивающий жизнедеятельность всех отраслей народного хозяйства, консолидацию регионов, формирование значительной части бюджетных доходов и основной доли валютных поступлений страны. В ТЭК аккумулируется 2/3 прибыли, создаваемой в отраслях материального производства.

К 70-м годам XIX в. основная добыча в России и в мире происходит уже из нефтяных скважин. Так, в 1878 г. в Баку их насчитывается 301, дебит которых во много раз превосходит дебит колодцев. Нефть из скважин добывали желонкой – металлический сосуд (труба) высотой до 6 м, в дно которого вмонтирован обратный клапан, открывающийся при погружении желонки в жидкость и закрывающийся при её движении вверх. Подъем желонки (тартание) велся вручную, затем на конной тяге (начало 70-х годов XIX в.) и с помощью паровой машины (80-е годы).

Первые глубинные насосы были применены в Баку в 1876 г., а первый глубинный штанговый насос – в Грозном в 1895 г. Однако тартальный способ длительное время оставался главным. Например, в 1913 г. в России

95 % нефти добыто желонкой.

Вытеснение нефти из скважины сжатым воздухом или газом предложено в конце XVIII в., но несовершенство компрессорной техники более чем на столетие задержало развитие этого способа, гораздо менее трудоемкого по сравнению с тартальным.

Не формировался к началу ХХ века и фонтанный способ добычи. Из многочисленных фонтанов Бакинского района нефть разливалась в овраги, реки, создавала целые озера, сгорала, безвозвратно терялась, загрязняла почву, водоносные пласты, море.

ЛЕКЦИЯ 1. ФОНТАННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

Эксплуатация нефтяных скважин ведется фонтанным, газлифтным или насосным способом.

Подъем жидкости и газа от забоя скважины на поверхность составляет основное содержание процесса эксплуатации скважин. Этот процесс может происходить как за счет природной энергии Wп, поступающей к забою скважины жидкости и газа, так и за счет вводимой в скважину энергии с поверхности Wи.

Газожидкостная смесь, выходя из ствола скважин через специальное устьевое оборудование, направляется в сепараторы (отделители жидкости от газа) и замерные приспособления, затем поступает в промысловые трубопроводы. Для обеспечения движения смеси в промысловых трубопроводах на устье скважин поддерживается то или иное давление.

Можно составить следующий энергетический баланс:

W1 + W2 + W3 = Wп + Wи,

где W1 – энергия на подъем жидкости и газа с забоя до устья скважины;

W2 – энергия, расходуемая газожидкостной смесью при движении через устьевое оборудование;

W3 – энергия, уносимая струей жидкости и газа за предел устья скважины;

если Wи = 0, то эксплуатация называется фонтанной;

при Wи  0 эксплуатация называется механизированной добычей нефти.

0 эксплуатация называется механизированной добычей нефти.

Передача энергии Wи осуществляется сжатым газом или воздухом, либо насосами, способ эксплуатации называется газлифтный или насосный.

Фонтанирование только от гидростатического давления пласта (Рпл) редко в практике эксплуатации нефтяных месторождений.

Условие фонтанирования:

Рпл > r·g·h.

В большинстве случаев вместе с нефтью в пласте находится газ, и он играет главную роль в фонтанировании скважин. Это справедливо даже для месторождений с явно выраженным водонапорным режимом. Для водонапорного режима характерно содержание в нефти газа, находящегося в растворенном состоянии и не выделяющегося из нефти в пределах пласта.

Пластовый газ делает двойную работу: в пласте выталкивает нефть, а в трубах поднимает.

При одном и том же количестве газа не в каждой скважине можно получить фонтанирование. Смесь нефти и газа, движущаяся в скважине, представляет собой чередование прослоев нефти с прослоями газа: чем больше диаметр подъемных труб, тем больше надо газа для подъема нефти.

В практике известны случаи, когда скважины больших диаметров (150 – 300 мм), пробуренные на высокопродуктивные пласты с большим давлением, отличались высокой производительностью, но фонтанирование их в большинстве случаев было весьма непродолжительным. Иногда встречаются скважины, которые при обычных условиях не фонтанируют, хотя давление в пласте высокое.

После спуска в такие скважины лифтовых труб малого диаметра удается достигнуть фонтанирования. Поэтому с целью рационального использования энергии расширяющего газа все скважины, где ожидается фонтанирование, перед освоением оборудуют лифтовыми трубами условным диаметром от 60 до 114 мм, по которым происходит движение жидкости и газа в скважине.

Диаметр подъемных труб подбирают опытным путем в зависимости от ожидаемого дебита, пластового давления, глубины скважины и условий эксплуатации. Трубы опускают до фильтра эксплуатационной колонны.

При фонтанировании скважины через колонну труб малого диаметра газовый фактор уменьшается, в результате чего увеличивается продолжительность фонтанирования. Нередко скважины, которые фонтанировали по трубам диаметром 114, 89, 73 мм переходили на периодические выбросы нефти и останавливались. В этих случаях период фонтанирования скважины удавалось продлить путем замены лифт на трубы меньшего диаметра: 60, 48, 42, 33 мм. Это один из способов продления фонтанирования скважин.

ЛЕКЦИЯ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФОНТАННЫХ СКВАЖИН

В пробуренных эксплуатационных скважинах оборудуют как забойную

(в зоне продуктивного пласта), так и устьевую часть, выходящую на поверхность. Если продуктивный пласт сложен достаточно прочными породами, то применяют "открытый" забой. В этом случае эксплуатационная колонна доводится до верхней границы продуктивного пласта, а сам пласт вскрывается на всю толщину. Если породы продуктивного пласта неустойчивые, рыхлые, то забой укрепляют обсадными трубами с креплением (цементированием) заколонного пространства. Приток нефти в скважину обеспечивают перфорацией обсадной трубы и цементного кольца в зоне продуктивного пласта (обычно десять отверстий на один погонный метр).

Условия эксплуатации фонтанных скважин требуют герметизации их устья, разобщения межтрубного пространства, направления продукции скважин в пункты сбора нефти и газа, а также при необходимости полного закрытия скважины под давлением. Эти требования выполняются при установке на устье фонтанной скважины колонной головки и фонтанной арматуры с манифольдом.

Оборудование любой скважины, в том числе фонтанной, должно обеспечивать отбор продукции в заданном режиме и возможность проведения необходимых технологических операций с учетом охраны недр, окружающей среды и предотвращения аварийных ситуаций. Оно подразделяется на наземное (устьевое) и скважинное (подземное).

К наземному оборудованию относят фонтанную арматуру и манифольд. Фонтанной арматурой оборудуют фонтанные нефтяные и газовые скважины. Ее устанавливают на колонную головку.

Фонтанные арматуры различают по конструктивным и прочностным признакам. Эти признаки включают в шифр фонтанной арматуры.

Фонтанная арматура включает трубную обвязку (головку) и фонтанную елку с запорными и регулирующими устройствами.

Трубная обвязка – часть фонтанной арматуры, устанавливаемая на колонную обвязку, предназначена для обвязывания двух или трех колонн, контроля и управления потоком в скважинной среде и в затрубном (межтрубном) пространстве.

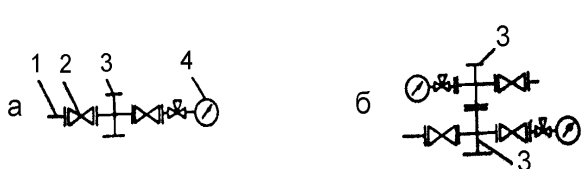

Схемы трубных обвязок приведены на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 – Схемы трубных обвязок фонтанной арматуры:

а – для однорядного лифта; б – для двухрядного лифта; 1 – ответный фланец; 2 – запорное устройство; 3 – трубная головка; 4 – манометр с запорно-разрядным устройством.

При оборудовании скважины двумя концентрическими колоннами НКТ (двухрядная конструкция подъемника) трубы большего диаметра подвешиваются на резьбовом соединении нижнего тройника (крестовина), который устанавливается на крестовину, герметизирующую затрубное пространство.

Трубы меньшего диаметра подвешиваются на резьбе переводника (стволовой катушки), размещаемом над тройником (крестовиком) (рис. 2.1б).

Фонтанная арматура выпускается на рабочее давление – 14, 21, 35, 70, 105 и 140 МПа, сечением ствола от 50 до 150 мм, по конструкции фонтанной елки – крестовая и тройниковая, по числу спускаемых в скважину рядов труб – однорядная и двухрядная и оборудована задвижками или кранами.

Конструкция фонтанной арматуры обеспечивает возможность измерения давления на буфере елки, а также давления и температуры среды на буфере бокового отвода елки и трубной головки. Стандартами предусмотрено изготовление блочных фонтанных арматур, а также укомплектование по необходимости фонтанных арматур автоматическими предохранительными и дистанционно управляемыми устройствами.

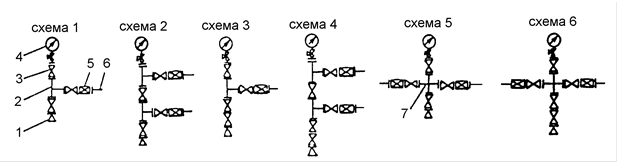

Фонтанная елка – часть фонтанной арматуры, устанавливаемая на трубную обвязку, предназначена для контроля и регулирования потока флюида и направления его в промысловый трубопровод. Типовые схемы фонтанных елок приведены на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 – Типовые схемы фонтанных елок:

тройниковые – схемы 1, 2, 3 и 4; крестовые – схемы 5 и 6.

1 – переводник к трубной головке; 2 – тройник; 3 – запорное устройство; 4 – манометр с запорно-разрядным устройством; 5 – штуцер;

6 – ответный фланец; 7 – крестовина.

Типовые схемы фонтанных елок (рис. 2.2) включают либо один (схемы 3 и 1), либо два (схемы 2 и 4) тройника (одно- и двухъярусная арматура), либо крестовину (крестовая арматура – схемы 5 и 6).

Двухструнная (двухъярусная тройниковая и крестовая) конструкция елки целесообразна в том случае, если нежелательны остановки скважины, причем рабочей является верхняя или любая боковая струна, а первое от ствола запорное устройство – запасным. Сверху елка заканчивается буфером с трехходовым краном и манометром. Для спуска в работающую скважину приборов и устройств вместо буфера ставится лубрикатор.

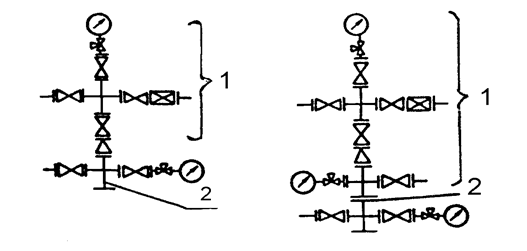

Типовые схемы фонтанной арматуры приведены на рис. 2.3. Монтаж-демонтаж фонтанной арматуры на устье скважины производится автомобильными кранами или другими подъемными механизмами.

Рисунок 2.3 – Типовые схемы фонтанной арматуры:

1 – фонтанная елка; 2 – трубная обвязка

Запорные устройства фонтанной арматуры изготовляются трех типов: пробковые краны со смазкой; прямоточные задвижки со смазкой типа ЗМ и ЗМС с однопластинчатым и ЗМАД – с двухпластинчатым шибером. Задвижки типов ЗМС и ЗМАД имеют модификации с ручным и пневмоприводом.

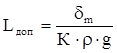

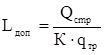

При всех способах эксплуатации скважин подъем жидкости и газа на поверхность происходит по НКТ, спускаемым в скважины перед началом эксплуатации (в фонтанирующих скважинах опускаются до фильтра). Предусмотрены следующие условные размеры (по внешнему диаметру): 27, 33, 42, 48, 60, 73, 89, 102 и 114 мм с толщиной стенок от 3 до 7 мм. Длина труб 5 – 10 м. Трубы бесшовные, из сталей с высокими механическими свойствами, на обоих концах резьба, соединяются между собой муфтами. Отечественные НКТ изготавливают 4 типов. НКТ могут быть изготовлены из алюминиевого сплава марки Д16. Предельная глубина спуска одноразмерной равнопрочной колонны труб (Lдоп), исходя из расчета только на растяжение от собственной силы тяжести, определяют по формуле:

и для гладких труб (по страгивающей нагрузке резьбового соединения):

,

,

где Lдоп – допустимая длина подвески труб, м; dm – предел текучести материала труб при растяжении, Па (373 – 930МПа); К – коэффициент прочности, К = 1,5; r – плотность материала труб, кг/м3 (для стали r = 7800 – 7860); Qстр – страгивающая нагрузка для труб в Н (для НКТ диаметром 73 мм, стали Д Qстр = 278 кН); qтр– масса 1 м труб, кг.

2015-10-13

2015-10-13 1164

1164