Как известно из теоретической механики и сопротивления материалов, звенья высших кинематических пар соприкасаются по линиям и точкам, а максимальные контактные напряжения вычисляются по формуле Герца, причем значение контактных напряжений зависит от приведенного радиуса кривизны поверхностей контакта, — чем больше приведенный радиус кривизны, тем меньше максимальные контактные напряжения.

Приведенный радиус кривизны равен

ρпр = ρ1ρ2 / (ρ2 ± ρ1),

где p1 ир2 — радиусы кривизны в точке касания; знак плюс принимают при центрах кривизны, расположенных по разные стороны от точки контакта (внешнее касание), знак минус — при центрах кривизны, расположенных по одну сторону (внутреннее касание).

Нагрузочная способность рассмотренного нами ранее эвольвентного зацепления ограничена из-за малых значений приведенного радиуса кривизны зубьев (в формуле для рпр в знаменателе ставится знак плюс) и, следовательно, значительных контактных напряжений. Поэтому наряду с совершенствованием эвольвентного зацепления необходимы поиски новых видов зацеплений.

Изложенные соображения легли в основу предложенного инженером М. Л. Новиковым нового кругового зацепления, названного его именем.

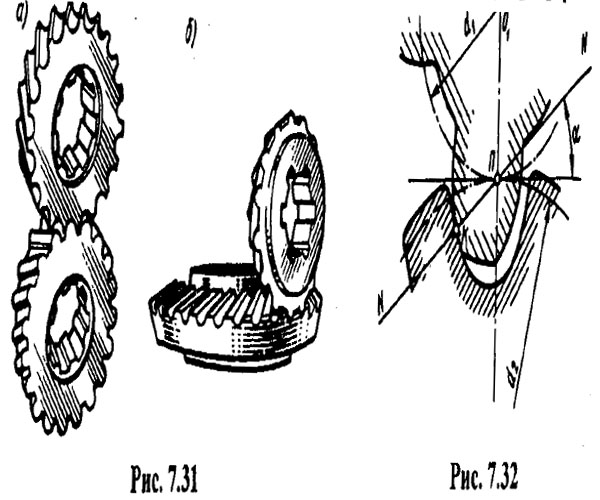

На рис. 7.31 показаны две передачи с зацеплением Новикова: а — цилиндрическая, б — коническая. Как видно из рисунка, зуб одного колеса (обычно шестерни) выпуклый, а другого — вогнутый, причем профили зубьев в нормальном сечении очерчиваются дугами окружностей с небольшой разницей в радиусах, что дает большие значения приведенных радиусов кривизны (в формуле для рпр ставится знак минус) и существенно уменьшает контактные напряжения.

На рис. 7.32 показано круговое зацепление зубьев в нормальном сечении. Профили зубьев, очерченные дугами окружностей, не являются сопряженными, так как они не удовлетворяют требованиям основной теоремы зацепления (общая нормаль NN не будет все время проходить через полюс П), следовательно, для обеспечения постоянства передаточного числа передача Новикова должна быть косозубой.

Линия зацепления изображенной на рис. 7.32 передачи будет проходить через точку К и располагаться параллельно осям колес, а точка контакта зубьев будет перемещаться по этой линии, а не по общей нормали NN, как в эвольвентном зацеплении. Поэтому торцовое перекрытие, а также геометрическое скольжение зубьев в передаче Новикова теоретически отсутствуют; плавность работы обеспечивается за счет осевого перекрытия εβ ≥ 1,1. Угол наклона зубьев обычно берется в пределах β = 10...24°.

Первоначальный точечный контакт зубьев в результате непродолжительной приработки переходит в контакт по значительной площадке, что резко снижает контактные напряжения.

Различают передачи Новикова ОЛЗ (с одной линией зацепления) и передачи Новикова ДЛЗ (с двумя линиями зацепления); в последнем случае профиль зубьев обоих колес выпукло-вогнутый. В передачах ДЛЗ, получивших наибольшее распространение, выпуклые головки шестерни и колеса одновременно взаимодействуют с вогнутыми ножками колеса и шестерни. Очевидно, что при прочих равных условиях нагрузочная способность передач ДЛЗ больше, чем передач ОЛЗ.

Исходный контур и расчет геометрии цилиндрических передач Новикова с двумя линиями зацепления стандартизован; кроме того, для передач с одной и двумя линиями зацепления стандартизованы нормальные модули от 1,6 до 63 мм. Стандарт на расчет геометрии передач Новикова ДЛЗ ограничивает область применения этой передачи значениями: твердость зубьев Н ≤ 320 НВ, модуль т ≤ 16 мм, окружная скорость v ≤ 20 м/с. Нагрузочная способность передач Новикова ДЛЗ по условию контактной выносливости активных поверхностей зубьев примерно в два раза выше, чем у передач с эвольвентным зацеплением, а прочность зубьев на изгиб несколько ниже.

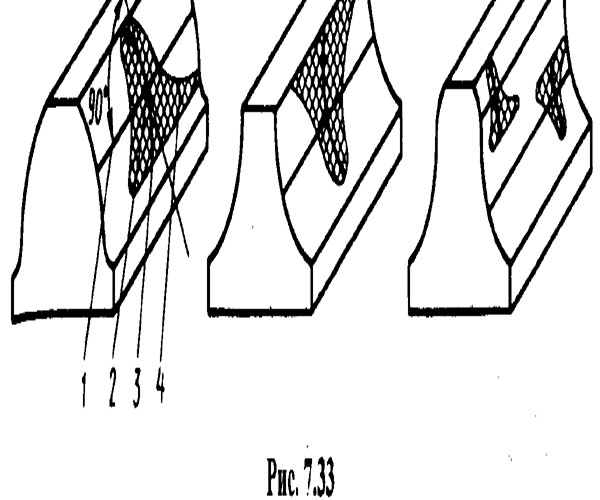

На рис. 7.33 показаны элементы зацепления круговых зубьев различной формы: а — выпуклый зуб (1 — след линии зацепления, 2 — начальная точка контакта, 3 — контактная линия, 4 — площадка контакта); б — вогнутый зуб; в — выпукло-вогнутый зуб.

Зубья шестерни и колеса передач ОЛЗ нарезают разными инструментами методом обкатки на зубофрезерных станках. Передачи ДЛЗ более технологичны, так как зубья обоих колес нарезают одним инструментом.

Виды повреждений зубьев и критерии работоспособности передач Новикова те же, что и для эвольвентных передач.

Габаритные размеры передач Новикова примерно на 25...30% меньше, чем у равноценных эвольвентных.

Основной недостаток передач Новикова — повышенная чувствительность к перекосам осей и изменению межосевого расстояния, поэтому для них требуется высокая точность изготовления колес и высокая жесткость валов и опор.

Смазывание зубчатых передач. В заключение главы рассмотрим в общих чертах вопросы, относящиеся к смазыванию зубчатых передач.

Смазочные материалы характеризуются двумя основными свойствами: маслянистостью или липкостью — способностью образовывать на сопряженных поверхностях устойчивые тонкие пленки и вязкостью или внутренним трением — способностью сопротивления сдвигу слоев масла.

Основным смазочным материалом для зубчатых передач являются жидкие нефтяные и синтетические масла.

Смазывание передач уменьшает потери на трение, увеличивает износостойкость трущихся поверхностей, предохраняет детали от коррозии, низко- и среднескоростных передач редукторов осуществляется окунанием колеса в масляную ванну на глубину, немного превышающую высоту зуба. В высокоскоростных передачах осуществляют принудительное циркуляционное смазывание поливанием зоны зацепления с помощью насоса.

Объем масляной ванны примерно 0,4...0,8 л на 1 кВт передаваемой мощности.

Для смазывания зубчатых передач обычно применяют тяжелые, средние и легкие индустриальные масла; гипоидные передачи смазывают специальным гипоидным маслом, обладающим противозадирными свойствами.

2015-10-13

2015-10-13 3418

3418