Распад Египта на номы. Борьба Гераклеополя и Фив за объединение Египта (I

Переходный период: середина XXIII—середина XXI в. до н. э.)

Распад централизованного государства на полусамостоятельные, враждующие между собой номы привел к упадку общеегипетской ирригационной сети, кризису экономики и прежде всего сельского хозяйства. Как ни старались отдельные предприимчивые номархи преодолеть экономическую разруху, голод, упадок строительства, о чем они сообщают в своих надписях, ограниченных средств небольших номов явно не хватало для выхода из тупика.

Хозяйственная разруха и голод вызывали недовольство народных масс, которое прорывалось в протестах и даже открытых восстаниях беднейшей части египетского населения1. Гераклеопольский царь Ахтой пишет в своем поучении: «Вредный человек — это подстрекатель. Уничтожь его, убей... сотри его имя, погуби сторонников его... Подавляй толпу, уничтожай пламя, которое исходит от нее. Не возвышай человека враж- дебного. Тот, кто беден,— он враг. Будь враждебен к бедняку. Он дает разъяриться толпе, помещенной в рабочие дома».

1 Многие египтологи относят именно к концу I Переходного периода крупное народное восстание (а возможно, несколько

восстаний в разных районах страны), о котором повествуется в «Речении Ипусера» и «Речении Неферти».

Внутренним упадком Египта воспользовались соседние племена ливийцев на западе и кочевников на востоке, которые опустошали Дельту. «Подл азиат,— говорил тот же Ахтой,— плохо место, в котором он живет, — бедно оно водой, трудно из-за множества деревьев, дороги тяжелы из-за гор. Не сидит он на одном месте».

Однако необходимость ликвидации тяжелой разрухи ставила перед господствующим классом Египта проблему восстановления сильного египетского государства. Борьба за новое объединение Египта началась и на севере, и на юге. На севере объединительным центром стал Гераклеополь, на юге — Фивы. Вокруг Гераклеополя сплотились номы Южной Дельты и Среднего Египта. Гераклеопольским правителям удалось отразить нападение ливийцев с запада и кочевников-азиатов из Синая, построить в Дельте ряд крепостей. Они даже объявили себя царями Верхнего и Нижнего Египта, претендуя на общеегипетскую корону (IX—X общеегипетские династии). Однако их власть не простиралась на всю страну. Вокруг города Фив, удобно расположенного в большой излучине Нила, сплотились южные номы, которые не признавали власти Гераклеополя. Итогом ожесточенной борьбы между Гераклеополем и Фивами была победа фиванского правителя Ментухотепа. На победной стеле высечено, что он «покорил правителей обеих стран (т. е. Верхнего и Нижнего Египта.— Ред.), установил порядок на юге и на севере, в иноземных странах и в Египте». Надпись

дополняется рельефным изображением поверженных противников: нубийца, азиата, ливийца и египтянина,

видимо, олицетворяющего гераклеопольского царя.

Ментухотеп стал основателем XI общеегипетской династии (XXI в. до н. э.), которая объединила разрозненные номы в сильное централизованное государство. Начался новый расцвет египетского общества, государства и культуры, который продолжался около трех столетий и получил название Среднего царства (2005—1715 гг. до н. э., XI—XIII династии).

Состояние экономики. Общественные отношения. Фараоны XI, но особенно XII династии, сосредоточив в руках центрального правительства людские и материальные ресурсы страны, восстановили общеегипетскую ирригационную систему, существовавшую в эпоху Древнего царства. Однако потребности возросшего населения требовали новых земельных площадей. Поэтому центральное правительство предпри-

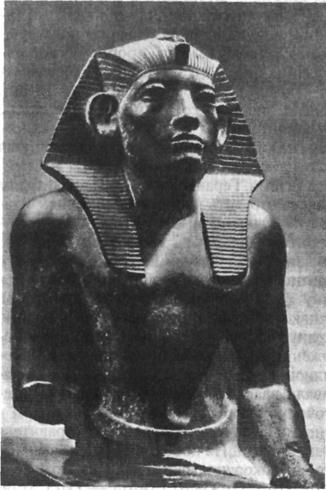

Фараон Аменемхет III. XII династия. XIX в. до н.э.

|

Обширные ирригационные работы проводились и в Дельте. Все это делало Южную Дельту, Фаюм и прилегающие области жизненно важными центрами государства, и именно сюда, в новый город Ит-тауи («соединяющий обе земли»), фараоны XII династии перенесли свою резиденцию из Фив. Введение новых

освоенных площадей способствовало подъему всего сельского хозяйства: появляется более удобный плуг,

облегчающий труд пахаря, выводятся новые породы крупного рогатого скота, а также тонкорунных овец,

дающих ценную шерстью.

В это время египтяне освоили бронзу — металл, который по своим качествам намного превосходит более

мягкую медь. Нужно сказать, что многие народы Месопотамии, Малой Азии, Восточного Средиземноморья

применяли бронзу значительно раньше

египтян. Это отставание было вызвано прежде всего отсутствием в долине Нила и окружающих его странах

олова, необходимого компонента для получения бронзового сплава, и известной удаленностью Египта от источников добычи олова. Из других важных достижений следует отметить появление принципиально новой отрасли — производства пастового стекла (изделия из него не выдуваются мастером через трубки, а изготовляются путем разлива расплавленной массы-пасты в специальные формы).

Развивавшаяся экономика позволяла не только удовлетворять нужды всего населения, но и давала значительные излишки продукции: зерна, ремесленных изделий. Но Египет нуждался в металлах, особенно в олове и серебре, в строительном дереве, столь необходимых для ремесел. Все это активизировало торговые операции, охватывающие теперь значительно больший ареал, чем в эпоху Древнего царства. Египетские торговые караваны через Дельту и Суэцкий перешеек, через палестинские и сирийские города доходят до Малой Азии и Вавилонии. Например, при раскопках палестинского города Гезер обнаружены египетские статуи из песчаника и гранита, изделия из слоновой кости, развалины египетского храма.

Одним из центров северо-восточной торговли Египта был город Библ в Финикии. Именно через Библ в Египет шли олово и серебро из Малой Азии, ценный ливанский кедр и строевой лес. При раскопках города Угарит в Северной Сирии обнаружены многочисленные вещи, вывезенные из Египта. Недалеко от Фив

обнаружены вещи вавилонского происхождения: куски лазурита, жемчужины, амулеты, цилиндрические

печати с клинообразными надписями и изображениями месопотамских божеств. Египтяне устанавливают связи с государством на Крите. Критские вещи обнаружены в Египте, а египетские — в развалинах кносского дворца.

Другим направлением египетской торговли было южное — в богатую золотом Нубию и далекую страну Пунт. Обычно торговая экспедиция формировалась в Фивах и по снабженной колодцами дороге в ущелье Вади Хаммамат прибывала в порт Гасуу, недавно обнаруженный археологами на берегу Красного моря. Здесь

загружались корабли, которые брали курс или на Синай-

2013-12-28

2013-12-28 710

710