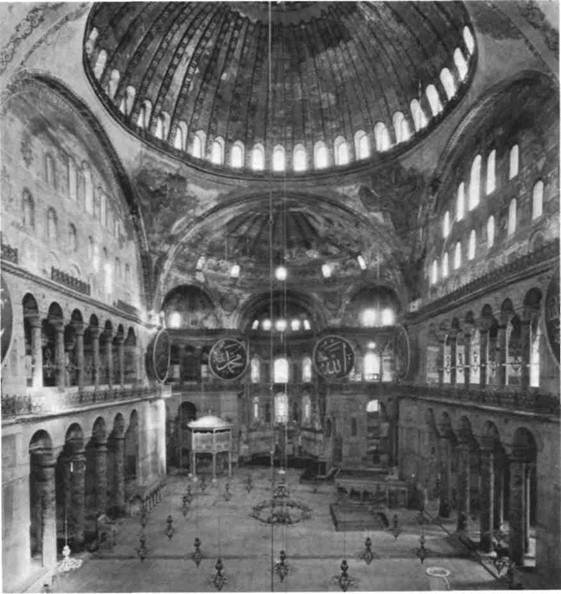

Входя внутрь храма словно ощущаешь его невесомость; кажется, обладающие массой и жес

ткостью элементы его конструкции остались где-то снаружи. Перед нами — распахнутое пространство, в котором ниши, апсиды, арки — подобны напол ненным ветром парусам корабля. Та удивительная архитектурная эстетика, зарождение которой мы наблюдали на примере церкви Сан-Аполлинаре-ин Классе (см. илл. 105), находит свое логическое завершение, но уже на качественно ином уровне. Здесь ключевую роль, как никогда прежде, играет свет. Купол парит, «как свод светозарных небес», по выражению современника, поскольку у его ос нования находится ряд близко расположенных окон, а в стенах самого храма их столько, что те приобретают прозрачность кружевной занавеси, а золотое мерцание мозаик окончательно создает иллюзию «нереальности» этого мира, предстающего перед нашим взором.

Второй «золотой век»

Византийская архитектура так и не создала ничего подобного храму Св. Софии. Церкви, отно сящиеся ко второму «золотому веку» византийской культуры, длившемуся с конца IX в. до XI в., и к еще более позднему времени были куда более

РАННЕХРИСТИАНСКОЕ И ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО — 121

|

114. Интерьер храма Св. Софии

скромных размеров, и в них царил скорее мона шеский, нежели имперский дух. После эпохи прав ления Юстиниана дальнейшее развитие живописи и скульптуры было прервано периодом иконобор чества, начало которому положил в 726 г. эдикт императора, запрещавший священные изображения как идолопоклонство. Борьба иконопочитателей с иконоборцами продлилась более ста лет. Этот кон фликт имел глубокие корни: в плане богословия он касался основополагающего вопроса о соотношении божественной и человеческой сущности Иисуса Христа; в социально-политическом плане он отражал борьбу за влияние между деятелями государства и церкви, а также представителями

западных и восточных провинций империи. Ико ноборчество знаменовало, кроме того, окончатель ный разрыв между католицизмом и православием. Последствия эдикта не замедлили сказаться: ко личество создаваемых икон резко снизилось, но сама иконопись продолжала существовать, что поз волило в кратчайшие сроки возобновить их про изводство после победы иконопочитателей в 843 г. в прежних объемах. Мы мало знаем о византийской живописи в период с начала VIII в. до середины IX в., однако можно, по-видимому, утверждать, что в результате иконоборчества возрос интерес к свет ским формам изобразительного искусства, которые не были запрещены. Очевидно, именно он объяс

122 • РАННЕХРИСТИАНСКОЕ И ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО

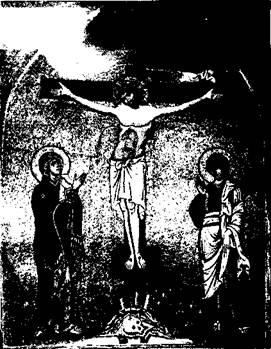

115. «Распятие», XI в. Мозаика. Церковь монастыря в Дафни, Греция

няет неожиданное появление в искусстве второго «золотого века» мотивов поздней античности.

Мозаики

В эпоху нового расцвета, наступившего вслед за восстановлением иконопочитания, мы видим, как античное наследие в лучших работах гармонично сливается с одухотворенным идеалом красоты, сложившимся в Византийском искусстве времен Юстиниана. В числе этих работ особо известно «Распятие» — мозаика из церкви монастыря в Дафни (илл. 115). Это чисто христианское по духу произведение имеет, однако, глубинную связь с античным искусством. Здесь нет реалистической трактовки пространства, но уравновешенность и ясность композиции делают ее поистине монументальной. То достоинство, которое присуще изображенным фигурам, также наводит на мысль об античных статуях. Эти фигуры кажутся особенно изящными и органичными по сравнению с теми, что мы видели на мозаиках времен Юстиниана в церкви Сан-Витале (см. илл. 112). Однако, главное что есть в этой работе от искусства античности, лежит не столько в области материальных образов, как в сфере эмоционального восприятия. Это мягкая, приглушенная патетичность жестов и выражения лиц, сдержанное благородство страдания, с которым мы впервые встретились в дневнегречес-ком искусстве пятого века н. э. (см. илл. 83, 84). Эти качества почти начисто отсутствуют в ран-

нехристианском искусстве. Оно рассматривало Христа преимущественно как Вседержителя, источ ник Божественной Мудрости. Теперь же в допол нение к прежним взглядам усиливается внимание к Его страданиям, сильнейшим образом взывающим к человеческим чувствам. Возможно, крупнейшим достижением второго «золотого века» было то, что он привнес в религиозное искусство эти сочувствие и сострадание, хотя в полной мере возможности такого подхода были реализованы не в Византии, а позже, в западноевропейском средневековом ис кусстве.

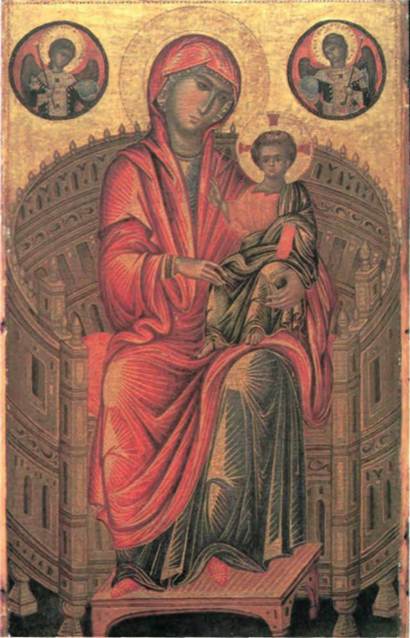

Позднееизантийская живопись

Во времена борьбы иконоборцев с иконопочи тателями одним из главных аргументов в пользу священных изображений было утверждение, что Иисус Христос сам позволил Св. Луке запечатлеть свой лик и что другие иконы Иисуса Христа и Богородицы по воле Божьей были чудесным об разом явлены в разных местах. Эти изначальные, «истинные» иконы, как полагают, послужили ори гиналом для других, выполненных рядовыми ико нописцами. Иконопись возникла еще у первых христиан на основе традиций греко-римского пор трета (см. илл. 101). Являясь культовыми предме тами, иконы должны были строго соответствовать существующему канону. Иконописцам надлежало неукоснительно придерживаться определенных об разцов, устоявшихся правил. В результате их твор чество зачастую скорей сопоставимо с трудом искусного ремесленника, нежели отличающейся богатством воображения работой художника. Черты такого консерватизма видны на иконе Богородицы на илл. 116. Написанная в XIII в., она восходит к типу, сложившемуся несколькими столетиями раньше. Хорошо заметны «отзвуки» особенностей, характерных для второго «золотого века»: грациозная поза, прекрасно выписанные складки одежды, тихая печаль на лице Богородицы, «архитектурные» формы тщательно выписанного трона, похожего скорей на уменьшенную копию Колизея. Однако все детали на этой иконе стали как бы абстрактными. Так, например, трон, несмотря на то, что он изображен в перспективе, не похож на предмет реального, трехмерного мира, а блики на одежде напоминают встречающееся в орнаментах изображение солнца с исходящими от него лучами, находясь в необычном контрасте с мягкой игрой светотени на руках и лицах. В результате возникает странный эффект: изображение не является ни плоскостным, ни пространственным — оно становится «полупрозрачным», напоминающим западноевропейский церковный витраж. Создается впечатление, что изображенное на иконе озарено исходящим из ее глубины светом. И это почти соответствует истине: под тонким слоем краски лежит прекрасно отражающая свет золотая поверхность, которая и образует блики,

РАННЕХРИСТИАНСКОЕ И ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО. 123

|

116. «Богородица с младенцем на резном троне». Конец XIII в. Дерево, темпера, 81,6 х 49,2 см. Национальная галерея, г. Вашингтон. Собрание Эндрю Меллона, 1937 г.

нимбы и фон, так что даже тени не кажутся напрочь лишенными света. Вспомним, что именно такой неземной, лучезарной и всепроникающей светоносностью отличались раннехристианские мозаики. Таким образом, подобные иконы следует рассматривать не просто как очередное звено

древней иконописной традиции, а как их эстети ческий эквивалент, выраженный посредством от носительно малых форм. Любопытно, что наиболее ценными византийскими иконами считаются мо заичные — на деревянной основе и очень неболь ших размеров.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА I ЧАСТИ

| До н. э. | ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ | РЕЛИГИЯ, ЛИТЕРАТУРА | РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК, РЕМЕСЕЛ |

| Приход шумеров в Нижнюю Месопотамию (Двуречье или Междуречье) | Шумер — пиктографическая письменность (ок. 3500) | Шумер — изобретение колеса (ок. 3500—3000) Египет — изобретение паруса (ок. 3500) Шумер — изобретение гончарного круга (ок. 3250) | |

| Египет, Древнее царство, I—IV династии (ок. 3100-2155) Шумер, период ранних династий (ок. 3000-2340); цари Аккада (2340-2180) | Египет — иероглифическая письменность (ок. 3000) Шумер — клинопись (ок. 2900) Образование общества, основанного на обожествлении власти фараона «Теократический социализм» в Шумере | Изготовление первых бронзовых орудий труда и оружия, Шумеры | |

| Египет, Среднее царство (2134—1785) Вавилон, начало царствования Хаммурапи (ок. 1760) Расцвет минойской культуры (ок. 1700-1500) Египет, Новое царство (ок. 1570-1085) | Свод законов Хаммурапи (ок. 1760) Введение культа единого бога в правление фараона Эхнатона (ок. 1372-1358) «Книга мертвых» — первая папирусная книга (XVIII династия) | Египет — изготовление бронзовых орудий труда и оружия Прорыт канал между Нилом и Красным морем Расцвет математики и астрономии в Вавилоне в царствование Хаммурапи Гиксосы (гиксы) завоевывают Египет — появление там лошадей и колесниц (ок. 1725) | |

| Иерусалим становится столицей Израиля; правление царей Давида и Соломона (ум. 926) Усиление Ассирии (ок. 1000—612) Завоевание персами Вавилона (539) и Египта (525) Восстание римлян против этрусков, установление республики (509) | Единобожие у евреев Возникновение финикийского алфавита (ок. 1000); создание на его основе греческого алфавита (ок. 800) Первые Олимпийские игры (776) Творчество Гомера (ок. 750-700), создание «Илиады» и «Одиссеи» Заратустра (Заратуштра. Зороастр), персидский пророк (род. ок. 660) Эсхил, греческий драматург (525—456) | Лидия (в Малой Азии) — начата чеканка монеты (ок. 700—650); вскоре это изобретение было использовано греками Пифагор, греческий философ (жил ок. 520) | |

| Греко-персидские войны (499—478) Правление Перикла в Афинах (ок. 460—429) Пелопоннесская война между Афинами и Спартой (431-404) Александр Македонский (356—323) Захват Египта (333), победа над Персией (331), завоевание Ближнего Востока | Софокл, греческий драматург (496—406) Еврипид, греческий драматург (ум. 406) Сократ, философ (ум. 399) Платон, философ (427-347); основание Академии (386) Аристотель, философ (384-322) | Путешествия Геродота, греческого историка (ок. 460—440) Гиппократ, греческий врач (род. 469) Создание Эвклидом трудов по геометрии (ок. 300—280) Архимед, физик и изобретатель (287—212) | |

| Зависимость от Рима Малой Азии и Египта; захват Римом Македонии и Греции (147) | Китай — изобретение бумаги | ||

| Диктатура Юлия Цезаря в Риме (49—44) Правление Октавиана Августа (27 до н. э. — 14 н. э.) | «Золотой век» римской литературы: Цицерон, Катулл, Вергилий, Гораций, Овидий, Ливии | Создание Витрувием сочинения «Об архитектуре» | |

| н. э. I | Восстание в Иудее против римлян (66—70), разрушение Иерусалима. Извержение Везувия, гибель Помпеи и Геркуланума (79) | Распятие Иисуса Христа (ок. 30) Апостол Павел (ум. ок. 65); проповедь христианства в Малой Азии и Греции | Плиний Старший, автор «Естественной истории» (погиб в 79 г. в Стабиях при извержении Везувия) Сенека, римский государственный деятель и философ |

| Правление Траяна (98—117); последнее расширение границ Римской империи Правление Марка Аврелия (161—180) | Птоломей, географ и астроном (ум. 160) | ||

| Правление Шапура I (242-272), персидского царя из династии Сассанидов Правление Диоклетиана (284—305), раздел Римской империи | Гонения на христиан в Римской империи ' (250-302) | ||

| Правление Константина Великого (324— 337), новый раздел империи на Восточную и Западную (395) | Миланский эдикт разрешает свободное исповедование христианства (3123); оно становится государственной религией (395) Св. Августин (354-430), Св. Иероним (ок. 347-420) | ||

| Захват и разграбление Рима вестготами (410) Падение Восточной Римской империи (476)) «Золотой век» Юстиниана (527-565) | Св. Патрик (ум. ок. 461) основывает кельтскую церковь в Ирландии (432) Начало разделения христианства на католицизм и православие (451) | Проникновение шелководства из Китая в Восточное Средиземноморье |

Примечание. Номера черно-белых иллюстраций даны курсивом, номера цветных иллюстраций выделены жирным шрифтом.

| АРХИТЕКТУРА | СКУЛЬПТУРА | ЖИВОПИСЬ | До н. э. |

| «Белый храм» с башней-зиккуратом в Уруке (40, 41) | |||

| Ступенчатая пирамида фараона Джосера, построенная Имхотепом, и прилегающий район погребений, Саккара (31, 32) Большой Сфинкс, Гиза (34) Пирамиды близ Гизы (33) | Плита фараона Нармера (28) Статуи из храма Абу Симбел, Тель Асмар (42j Жертвенник и арфа из Ура (43, 44) «Фараон Микерин и его жена» (30) Идол из Аморгоса (50) | ||

| Стоунхедж в Англии (21, 22) Кносский дворец («Дворец Минотавра») на о. Крит (51) Храмовый комплекс Амона, Мут и Хонсу в Луксоре (36) Сокровищница Атрея в Микенах (53) | Стела царя Хаммурапи (45) Эхнатон и Нефертити (37, 38) Гроб Тутанхамона (39) Львиные ворота в Микенах (54) | Фреска, изображающая игры с быками (52) | |

| Ворота богини Иштар, Вавилон (47) Базилика в Пестуме (62) | Капитель колонны из Луристана (48) Рельеф из Нимруда (46) Стоящий юноша (Курос) (65) «Коге в дорийском пеплосе» (66) Северный фриз сокровищницы в Дельфах (67) Статуя Аполлона из Вейи (79) | Ваза (55) Чернофигурная амфора Псиака (57) | |

| ]ворцовый комплекс в Персеполисе (Персеполе) (49) (рам Посейдона в Пестуме (62) (рамы Афинского Акрополя: Парфенон [Храм Афины Парфенос (Девы)] (63), Пропилеи и Храм Афины Ники (Победительницы) (64) | Капитолийская волчица (80) Восточный фронтон из Эгины (68) «Стоящий юноша» («Критский мальчик») (69" «Посейдон» («Зевс?») (70) Восточный фронтон Парфенона (72) Восточный фриз Мавзолея в Геликарнасе (73) «Гермес» работы Праксителя (74) Погребальная урна (82) «Умирающий галл» (76) | «Лапиф и кентавр», краснофигурный сосуд-килик (58)) Гробница Львиц в Тарквинии (81) «Битва при Иссе» (59) | |

| Торта Августа в Перудже (83) | «Ника самофракийская» (78) | ||

| Статуя римлянина с бюстами предков («Римский патриций») (91) Портретный бюст с о-ва Делос (75) | «Пейзажи с Одиссеем» (99) Вилла Мистерий, Помпеи (100) | 100 н. | |

| (олизей в Риме (85) | Арка Тита в Риме (96) | Дом Веттиев, Помпеи (98) | I |

| 1антеон в Риме (86, 87) | Колонна Траяна в Риме (97) Конная статуя Марка Аврелия в Риме (93) | «Портрет мальчика» из Файюма (101) | |

| «Филипп Аравитянин» (94) | |||

| >азилика Константина в Риме (89, 90) | Гигантская статуя Константина Великого (95) Саркофаг Юния Басса, Рим (108) | Катакомбная церковь Св. Пьетро и Марчеллино в Риме (102) | |

| 1ерковь Сан-Витале в Равенне (ПО, 111);рам Св. Софии (Айя-София), Стамбул (ИЗ, 114) (ерковь Сан-Аполлинаре ин-Классе, Равенна (103,104) | «Архангел Михаил», створка диптиха (109) | Мозаики церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме (106) Венская Книга Бытия (Венский Генезис) (107) Мозаики церквей Сан-Аполлинаре-ин-Классе и Сан-Витале, Равенна (105, 112) |

Часть вторая

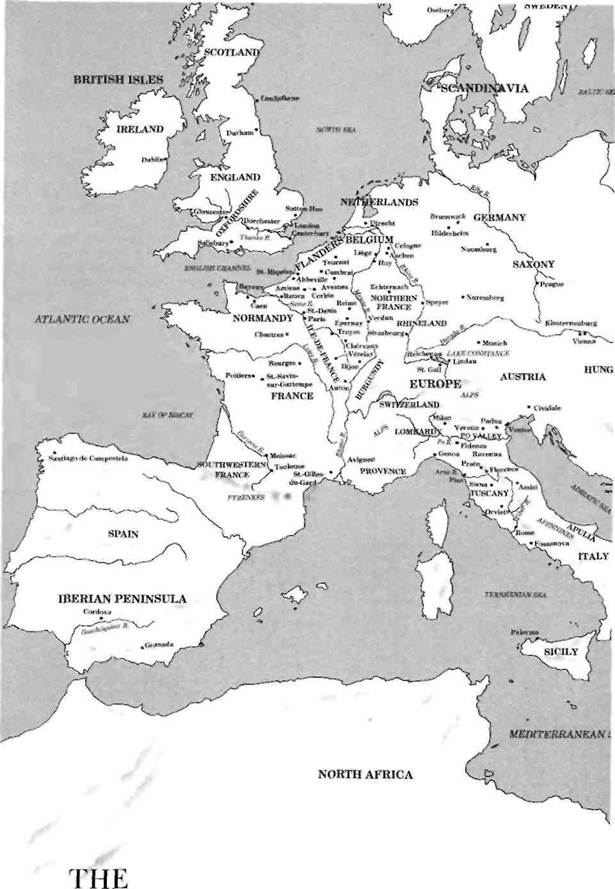

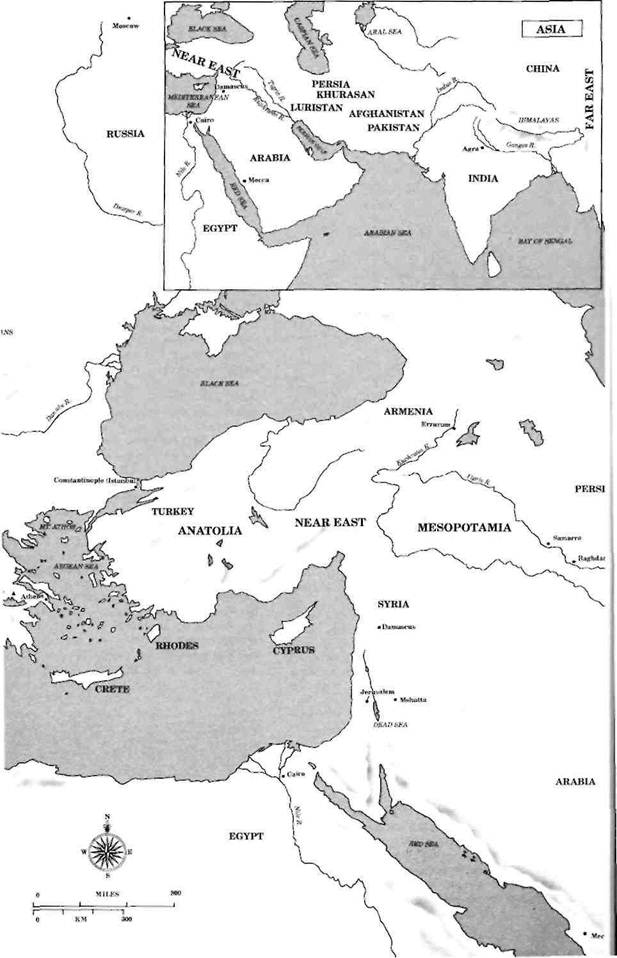

Когда мы говорим о великих цивилизациях прошлого, то в первую очередь вспоминаем о па мятниках, которые зримо воплощают в себе их отличительные черты: о пирамидах Египта, вави лонских башнях, Парфеноне в Афинах, Колизее и храме Св. Софии. В таком неречне высочайших достижений мировой цивилизации европейское средневековье скорее всего должно быть представ лено готическими соборами — такими как Нотр Дам в Париже или соборами в Шартре и Солсбери. Нам есть из чего выбирать, но все они находятся к северу от Альп, хотя и на землях, ранее под властных Римской империи. И если перед таким собором вылить ведро воды, то она в конечном итоге скорее попадет в Ла-Манш нежели в Среди земное море. Это связано с тем, что в средние века основные центры европейской цивилизации переместились к северным окраинам прежнего ан тичного мира. Средиземное море, по торговым путям которого столько столетий шел оживленный куль турный обмен между лежащими по его берегам землями и странами, связывая их воедино, превра тилось в разделяющий цивилизации барьер, своего рода «пограничную зону».

Нам уже известны некоторые из событий, что привели к такому положению вещей: перенос сто лицы империи в Константинополь; нарастающий раскол между Западом и Востоком, вылившийся в разделение католической и православной церквей; упадок Западной римской империи и вторжение германцев. Правда, германские народы, поселив шись на новых землях, в той или иной мере восприняли достижения цивилизации Рима, уже ставшего к тому времени христианским. Все осно ванные ими королевства — вандалов в Северной Африке, вестготов в Испании, франков в Галии, остготов и лонгобардов в Италии — располагались по берегам Средиземного моря и были как бы обращены к нему. Это были государственные об разования провинциального характера, находивши еся, как правило, на периферии Византийской им перии и в пределах досягаемости ее военной мощи: они были связаны с нею торговыми отношениями и испытывали ее влияние в сфере культуры. После 630 г., когда стало окончательно ясно, что Византии удалось отстоять Сирию, Палестину и Египет от завоевания персидской державой Сассанидов, воз вращение утраченных западных провинций силой оружия вошло в число ее приоритетных задач. Однако всего десятилетием позже стало ясно, что такая возможность упущена: на Востоке появилась

новая мощная и неизвестная до того времени сила — арабы, напавшие под знаменем ислама на ближневосточные и африканские провинции Визан тии. К 732 г., спустя сто лет после смерти пророка Мухаммеда, они покорили всю Северную Африку, Испанию и создали угрозу завоевания Юго-западной Франции.

Последствия этого молниеносного наступления для дальнейшей истории христианского мира ока зались огромными. Лишившись владений в запад ной части Средиземного моря, Византия была вы нуждена сконцентрировать усилия на сдерживании ислама на Востоке. У нее не хватало сил для отражения натиска арабов на Западе, где за ней сохранялись только незначительные владения в Италии. Все побережье от Пиринейских гор до Неаполя было практически беззащитно перед мор скими набегами арабов из Северной Африки или Испании. Таким образом, Западная Европа была вынуждена опираться на развитие своих собствен ных ресурсов — политико-экономических и духов ных. Руководство Римско-католической церкви ра зорвало последние узы, связывавшие ее с Востоком, и обратилось за поддержкой на север, к германцам, на землях которых в VIII в. росло и усиливалось королевство франков, возглавляемое энергичными правителями из династии Каролингов, ставшее в конечном счете империей.

Когда папа в 800 г. даровал Карлу Великому императорскую корону, он освятил тем самым новый порядок и отдал папский престол и все западное христианство под защиту королю франков и лангобардов. Вместе с тем, это не означало подчинения новому христианскому императору са мого папы, так как именно он определял законность императорской власти, хотя первоначально все было наоборот (в прежние времена правивший в Константинополе император утверждал результаты выборов нового папы). Такая взаимная зависимость духовной и политической власти, церкви и государства стала характерной особенностью Запад ной Европы, отличающей ее как от православного Востока, так и от исламского мира. Внешним сим волом такого устройства было то, что император должен был короноваться в Риме, но сам там не жил. Карл Великий сделал своей столицей Ахен, расположенный в центре подвластных ему земель. Если взглянуть на современную карту Европы, мы увидим, что он находится в Германии, но недалеко от Франции, Бельгии и Нидерландов.

MIDDLE AGES

SITES AM) CITIES

|

ИСКУССТВО РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

«ТЕМНЫЙ ПЕРИОД» ИСТОРИИ

Иногда для обозначения эпохи историки ис пользуют ярлыки, сравнимые с прозвищами людей: становясь привычными и как бы «приклеиваясь», они уже не изменяются даже если больше не кажутся подходящими. Когда был введен термин «средние века», целое тысячелетие европейской истории с V по XV вв. рассматривалось как «темный период», как ничем не заполненный промежуток между эпохой античности и Возрождением. С тех пор наше отношение к средним векам стало совсем иным. Теперь мы назвали бы их «эпохой веры». По мере распространения такого взгляда отношение к средним векам как к «эпохе тьмы» изменилось, и данный эпитет применялся впоследствии преимущественно к началу средних веков. Однако если еще в прошлом веке к этому периоду относили все раннее средневековье по XII в., то сейчас его продолжительность составляет не более двухсот лет: от смерти Юстиниана до начала правления Карла Великого. Возможно, даже это чересчур много. В 650—750 гг., то есть всего за сто лет ядро европейской цивилизации сместилось к северу от Средиземноморья, и начали отчетливо проступать характерные для средневековья черты — в экономике, политике и духовной сфере. Далее мы увидим, что именно в это столетие уходят корни многих важнейших художественных достижений средних веков.

Келътско-германский звериный стиль

Когда на территорию переживавшей упадок Римской империи пришли с востока германские племена, то вместе с характерными для кочевников предметами быта они принесли очень древнюю и имевшую широкое распространение художествен ную традицию, известную как «звериный стиль» (см. стр. 60). Для него было характерно сочетание форм как заимствованных из животного и расти

тельного мира так и абстрактных. Другой отли чительной его чертой являлось внешнее соблюдение мастером определенных правил при большой внутренней свободе творческой фантазии. Этот стиль стал важным элементом искусства германцев и кельтов времен раннего средневековья. Позна комимся с одним из предметов, найденных в Саттон Ху, при раскопках погребения умершего между 625 и 633 гг. короля Восточной Англии — одного из семи королевств, созданных переселившимися в Британию германцами. Это верхняя деталь кошеля (сумы), выполненная из золота и украшенная эмалью (илл. 117). На ней мы видим четыре пары симметрично расположенных изображений. Каждое из них имеет свои особенности, показывающие, что изображения были заимствованы из разных источников. Один из мотивов -человек, стоящий между двумя обращенными друг к другу животными,— очень древнего происхождения. Он встречается впервые в шумерском искусстве, то есть тремя тысячами лет раньше (см. илл. 44). Терзающие уток орлы — тоже мотив, восходящий к очень древним аналогичным изображениям хищника и его жертвы. Размещенные выше орнаменты стали применяться значительно позже. Мы видим сражающихся животных; продолжениями их лап, хвостов и раскрытых пастей являются изогнутые ленты, переплетения которых образуют сложный узор. Орнамент из переплетаю

117. Деталь кошеля из погребения захороненного

в ладье короля англов близ Саттон Ху. 625—633

гг. Золото, гранаты, эмаль, длина 20,3 см.

ИСКУССТВО РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ • 131

118. Голова животного, найденная в ладье

из захоронения в Осеберге. Ок. 825 г. Дерево,

высота ок. 12,7 см. Институт истории искусства

и классической археологии, Университет Осло

щихся лент встречался и в древнеримском, и в раннехристианском искусстве, причем особенно часто — на южных берегах Средиземного моря. Но такое сочетание данного орнамента с изобра жениями в зверином стиле, как на детали кошеля из Саттон Ху, является новшеством, введенным незадолго до того времени, когда неизвестный художник взялся за эту работу.

Особенно широко звериный стиль применялся для изделий из металла, которые отличались зна чительным разнообразием материала из которого выполнены и, как правило, очень высоким худо жественным уровнем мастерства. Именно такие украшения — небольшие, долговечные и бережно хранимые — объясняют причину быстрого рас пространения характерного для данного стиля на бора образов и постоянно воспроизводимых форм. Однако в эпоху раннего средневековья эти формы, образы и художественные приемы путешествовали не только из одной страны в другую; они проникали в смежные области искусства и стали применяться в резьбе по камню и кости, даже в книжной миниатюре. Произведения искусства, выполненные из дерева, дошли до нас в небольшом количестве. Они в основном происходят из Скандинавии, где звериный стиль просуществовал дольше всего. Относящаяся к началу IX в. деревянная голова фантастического животного на илл. 118 была найдена среди прочей оснастки в захороненном корабле викингов в Осеберге, на юге Норвегии, и служила носовым украшением. Подобно приве денным выше изображениям из Саттон Ху она

отличается своеобразным соединением весьма раз нородных качеств. В целом форма головы доста точно реалистична. То же самое можно сказать о таких деталях, как зубы, десны и ноздри. Вместе с тем вся голова покрыта то переплетающимся, то геометрическим узором, применявшимся ранее на изделиях из металла. Такие оскалившиеся чудовища делали корабли викингов похожими на морских драконов из старинных сказаний.

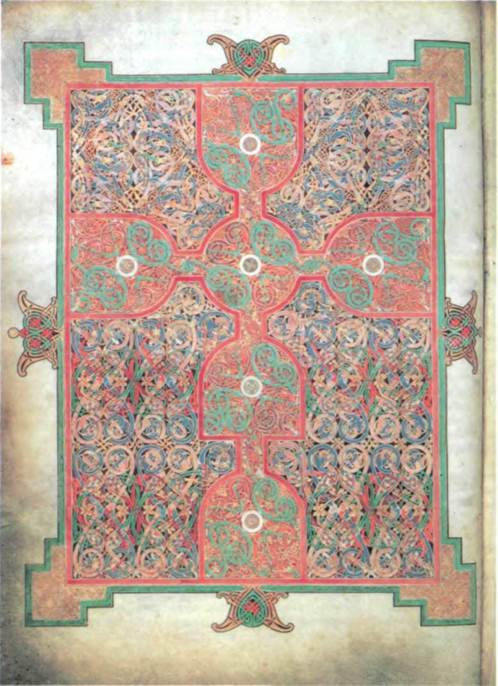

Раннесредневекоеое искусство Ирландии и Англии

Черты, свойственные языческому германскому искусству и присущей ему разновидности звериного стиля, нашли отражение и в ранних произведениях, связанных с христианством, получивших распро странение к северу от Альп. Они изготовлялись ирландцами, которые в то время играли ведущую роль в духовной и культурной жизни Западной Европы. Период VII—IX вв. стоит назвать «золотым веком» Ирландии. В отличие от Британии она никогда не была частью Римской империи. Поэтому миссионеры, прибывшие туда в V в. из Британии, сочли ирландское общество по римским понятиям совершенно варварским. Ирландцы с готовностью приняли христианство, и оно ввело их в сопри косновение с цивилизацией Средиземноморья. Од нако это не сделало Ирландию страной проримской ориентации. Скорее можно сказать, что там при способили христианство к собственным нуждам при жестком соблюдении принципа своей незави симости.

Уже сложившаяся организационная структура римско-католической церкви, ориентированная на существование городов, плохо подходила к стране, где их поначалу не было. Ирландские христиане предпочли избрать своим идеалом монахов-пустын ников Египта и Ближнего Востока, которые поже лали оставить развращенные города и удалиться в дикие и малонаселенные края в поисках уединения и духовного совершенства. Общины таких отшельников, исповедовавших объединяющие их идеи аскетизма, основали первые монастыри. Мо нашество стало распространяться — и к V в. монастыри возникли уже на западе Британии, но только в Ирландии именно они, а не епископы взяли на себя руководство церковной жизнью.

Ирландские монастыри в отличие от египет ских вскоре стали средоточием искусств и ученос ти, а также развили активную миссионерскую деятельность, посылая монахов проповедовать христианство язычникам и основывать новые мо настыри на севере Британии, а также на Евро пейском континенте от Пуатье до Вегы. Эти ир ландские монахи не только ускорили христиани зацию Шотландии, Северной Франции, Нидерландов и Германии — они положили начало новой тра

132 • ИСКУССТВО РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

|

119— Страница с изображением креста из Линдисфарнского Евангелия. Ок. 700 г. 34,3 х 23,5 см.

Библиотека Британского музея, Лондон

диции: в преимущественно сельской Европе монастырь стал центром культурной жизни. Несмотря на то, что руководство этими монастырями в конечном итоге перешло к бенедиктинскому ор

2013-12-28

2013-12-28 728

728