Классификация и систематизация факторов в АХД

Классификация факторов представляет собой распределение их по группам в зависимости от общих признаков. Она позволяет глубже разобраться в причинах изменения исследуемых явлений, точнее оценить место и роль каждого фактора в формировании величины результативных показателей.

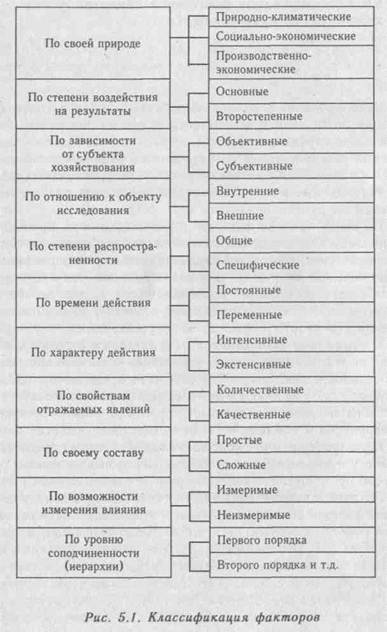

Исследуемые в анализе факторы могут быть классифицированы по разным признакам (рис. 1).

По своей природе факторы подразделяются на природно-климатические, социально-экономические и производственно-экономические. Природно-климатические факторы оказывают большое влияние на результаты деятельности в сельском хозяйстве, в добывающей промышленности, лесном хозяйстве и других отраслях. Учет их влияния позволяет точнее оценить результаты работы субъектов хозяйствования.

К социально-экономическим факторам относятся жилищные условия работников, организация культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы на предприятии, общий уровень культуры и образования кадров и др. Они способствуют более полному использованию производственных ресурсов предприятия и повышению эффективности его работы.

Производственно-экономические факторы определяют полноту и эффективность использования производственных ресурсов предприятия и конечные результаты его деятельности.

Производственно-экономические факторы определяют полноту и эффективность использования производственных ресурсов предприятия и конечные результаты его деятельности.

По степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности факторы делятся на основные и второстепенные. К основным относятся факторы, которые оказывают решающее воздействие на результативный показатель. Второстепенными считаются те, которые не оказывают решающего воздействия на результаты хозяйственной деятельности в сложившихся условиях. Здесь необходимо заметить, что один и тот же фактор в зависимости от обстоятельств может быть и основным, и второстепенным. Умение выделить из разнообразия факторов главные, определяющие обеспечивает правильность выводов по результатам анализа.

|

Вместе с тем во многих случаях при развитых производственных связях и отношениях на результаты работы каждого предприятия в значительной степени оказывает влияние деятельность других субъектов рынка, например равномерность и своевременность поставок сырья, материалов, их качество, стоимость, конъюнктура рынка, инфляционные процессы и др. Нередко на результатах работы предприятий отражаются перемены в области специализации и производственной кооперации. Эти факторы являются внешними. Они не характеризуют усилия данного коллектива, но их исследование позволяет точнее определить степень воздействия внутренних причин на результаты деятельности и тем самым более полно выявить внутренние резервы повышения ее эффективности.

Для правильной оценки деятельности предприятий факторы необходимо подразделять на объективные и субъективные. Объективные, например стихийное бедствие, не зависят от воли и желаний людей. В отличие от объективных субъективные причины зависят от деятельности юридических и физических лиц.

По степени распространенности факторы делятся на общие и специфические. К общим относятся факторы, которые действуют во всех отраслях экономики. Специфическими являются те, действие которых проявляется в условиях отдельной отрасли экономики или предприятия. Такое деление факторов позволяет полнее учесть особенности отдельных предприятий, отраслей экономики и точнее оценить их деятельность.

По времени воздействия на результаты хозяйственной деятельности различают факторы постоянные и переменные.

Постоянные факторы оказывают влияние на изучаемое явление беспрерывно на протяжении всего времени. Воздействие же переменных факторов проявляется периодически, например освоение новой техники, новых видов продукции, новой технологии производства и т.д.

Большое значение для оценки деятельности предприятий имеет деление факторов по характеру их действия на интенсивные и экстенсивные. К экстенсивным относятся факторы, которые связаны с количественным, а не с качественным приростом результативного показателя, например увеличение объема производства продукции путем расширения посевной площади, увеличения поголовья скота, количества рабочих и т.д. Интенсивные факторы характеризуют степень усилия, напряженности труда в процессе производства, например повышение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных, уровня производительности труда.

Если при анализе ставится цель измерить влияние каждого фактора на результаты хозяйственной деятельности, то их разделяют на количественные и качественные, сложные и простые, прямые и косвенные, измеримые и неизмеримые.

Количественными считаются факторы, которые выражают количественную определенность явлений (количество рабочих, оборудования, сырья и т.д.). Качественные факторы определяют внутренние качества, признаки и особенности изучаемых объектов (производительность труда, качество продукции, плодородие почвы и т.д.).

Большинство изучаемых факторов по своему составу являются сложными, состоят из нескольких элементов. Однако есть и такие, которые не раскладываются на составные части. В связи с этим факторы делятся на сложные (комплексные) и простые (элементные). Примером сложного фактора является производительность труда, а простого — количество рабочих дней в отчетном периоде.

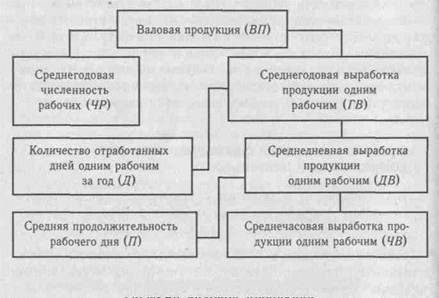

Как уже указывалось, одни факторы оказывают непосредственное влияние на результативный показатель, другие — косвенное. По уровню соподчиненности (иерархии) различают факторы первого, второго, третьего и последующих уровней подчинения. К факторам первого уровня относятся те, которые непосредственно влияют на результативный показатель. Факторы, которые определяют результативный показатель косвенно, при помощи факторов первого уровня, называются факторами второго уровня и т.д. На рис. 5.2 показано, что факторами первого уровня являются среднегодовая численность рабочих и среднегодовая выработка продукции одним рабочим. Количество отработанных дней одним рабочим и среднедневная выработка — факторы второго уровня относительно валовой продукции. К факторам же третьего уровня относятся продолжительность рабочего дня и среднечасовая выработка. Воздействие отдельных факторов на результативный показатель может быть определено количественно. Вместе с тем имеется целый ряд факторов, влияние которых на результаты деятельности предприятий не поддается непосредственному измерению, например обеспеченность персонала жильем, детскими учреждениями, уровень подготовки кадров и др.

Системный подход в АХД вызывает необходимость взаимосвязанного изучения факторов с учетом их внутренних и внешних связей, взаимодействия и соподчиненности, что достигается с помощью систематизации. Систематизация в целом — это размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с выявлением их взаимосвязи и соподчиненности.

Одним из способов систематизации факторов является создание детерминированных факторных систем. Создать факторную систему — значит представить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного или произведения нескольких факторов, определяющих его величину и находящихся с ним в функциональной зависимости.

Рис.2. Детерминированная факторная система валовой продукции

Например, объем валовой продукции промышленного предприятия можно представить в виде произведения двух факторов первого порядка: среднего количества рабочих и среднегодовой выработки продукции одним рабочим за год, которая в свою очередь зависит непосредственно от количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год и среднедневной выработки продукции рабочим. Последняя также может быть разложена на продолжительность рабочего дня и среднечасовую выработку (рис. 2). Развитие детерминированной факторной системы достигается, как правило, за счет детализации комплексных факторов. Элементные (в нашем примере — количество рабочих, количество отработанных дней, продолжительность рабочего дня) не раскладываются на сомножители, так как по своему содержанию они однородны. С развитием системы комплексные факторы постепенно детализируются на менее общие, те в свою очередь еще на менее общие, постепенно приближаясь по своему аналитическому содержанию к элементным (простым). Однако необходимо заметить, что развитие факторных систем до необходимой глубины связано с некоторыми методологическими трудностями и прежде всего с трудностью нахождения факторов общего характера, которые можно было бы представить в виде произведения, частного или алгебраической суммы нескольких факторов. Поэтому обычно детерминированные системы охватывают наиболее общие факторы. Между тем исследование более конкретных факторов в АХД имеет существенно большее значение, чем общих.

Отсюда следует, что совершенствование методики факторного анализа должно быть направлено на взаимосвязанное изучение конкретных факторов, которые находятся, как правило, в стохастической зависимости с результативными показателями.

Большое значение в исследовании стохастических взаимосвязей имеет структурно-логический анализ связи между изучаемыми показателями. Он позволяет установить наличие или отсутствие причинно-следственных связей между исследуемыми показателями, изучить направление связи, форму зависимости и т.д., что очень важно при определении степени их влияния на изучаемое явление и при обобщении результатов анализа.

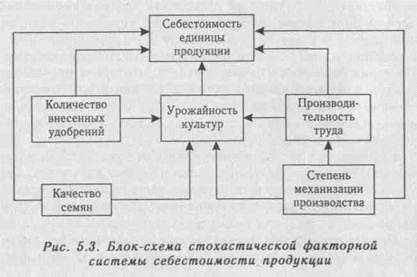

Анализ структуры связи изучаемых показателей в АХД осуществляется с помощью построения структурно-логической блок-схемы, которая позволяет установить наличие и направление связи не только между изучаемыми факторами и результативным показателем, но и между самими факторами. Построив блок-схему, можно увидеть, что среди изучаемых факторов имеются такие, которые более или менее непосредственно воздействуют на результативный показатель, и такие, которые воздействуют не столько на результативный показатель, сколько друг на друга.

Например, на рис. 3 показана связь между себестоимостью единицы продукции растениеводства и такими факторами, как урожайность культур, производительность труда, количество внесенного удобрения, качество семян, степень механизации производства.

Прежде всего необходимо установить наличие и направление связи между себестоимостью продукции и каждым фактором. Безусловно, между ними существует тесная связь. Непосредственное влияние на себестоимость продукции оказывает в данном примере только урожайность культур. Все остальные факторы влияют на себестоимость продукции не только прямо, но и косвенно, через урожайность культур и производительность труда. Например, количество внесенных удобрений в почву содействует повышению урожайности культур, что при прочих одинаковых условиях обусловливает снижение себестоимости единицы продукции. Однако необходимо учитывать и то, что увеличение количества внесенных удобрений приводит к росту суммы затрат на гектар посева. И если сумма затрат возрастает более высокими темпами, чем урожайность, то себестоимость продукции будет не снижаться, а повышаться. Значит, связь между этими двумя показателями может быть и прямой, и обратной. Аналогично влияет на себестоимость продукции и качество семян. Приобретение элитных, высококачественных семян вызывает рост суммы затрат. Если они возрастают в большей степени, чем урожайность от применения более высококачественных семян, то себестоимость продукции будет увеличиваться, и наоборот.

Степень механизации производства влияет на себестоимость продукции и прямо, и косвенно. Повышение уровня механизации вызывает рост затрат на содержание основных средств производства. Однако при этом увеличивается производительность труда, растет урожайность, что содействует снижению себестоимости продукции.

Исследование взаимосвязей между факторами показывает, что из всех изучаемых факторов отсутствует причинно-следственная связь между качеством семян, количеством удобрений и механизацией производства. Отсутствует также непосредственная обратная зависимость данных показателей от уровня урожайности культуры. Все остальные факторы прямо или косвенно влияют друг на друга.

Таким образом, систематизация факторов позволяет более глубоко изучить взаимосвязь факторов при формировании величины изучаемого показателя, что имеет очень важное значение на следующих этапах анализа, особенно на этапе моделирования исследуемых показателей.

|

Одной из задач факторного анализа является моделирование взаимосвязей между результативными показателями и факторами, которые определяют их величину.

Моделирование — это один из важнейших методов научного познания, с помощью которого создается модель (условный образ) объекта исследования. Сущность его заключается в том, что взаимосвязь исследуемого показателя с факторными передается в форме конкретного математического уравнения. В факторном анализе различают модели детерминированные (функциональные) и стохастические (корреляционные). С помощью детерминированных факторных моделей исследуется функциональная связь между результативным показателем (функцией) и факторами (аргументами).

При моделировании детерминированных факторных систем необходимо руководствоваться следующими правилами:

Факторы, включаемые в модель, и сами модели должны иметь явно выраженный характер, реально существовать, а не быть придуманными абстрактными величинами или явлениями.

Факторы, которые входят в систему, должны быть не только необходимыми элементами формулы, но и находиться в причинно-следственной связи с изучаемыми показателями. Иначе говоря, построенная факторная система должна иметь познавательную ценность. Факторные модели, которые отражают причинно-следственные отношения между показателями, имеют значительно большее познавательное значение, чем модели, созданные при помощи приемов математической абстракции.

В первой системе факторы находятся в причинной связи с результативным показателем, а во второй — в математическом соотношении. Значит, вторая модель, построенная на математических зависимостях, имеет меньшее познавательное значение, чем первая.

Все показатели факторной модели должны быть количественно измеримыми, т.е. должны иметь единицу измерения и необходимую информационную обеспеченность.

Факторная модель должна обеспечивать возможность измерения влияния отдельных факторов, это значит, что в ней должна учитываться соразмерность изменений результативного и факторных показателей, а сумма влияния отдельных факторов должна равняться общему приросту результативного показателя.

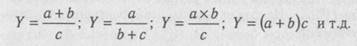

В детерминированном анализе выделяют следующие типы наиболее часто встречающихся факторных моделей.

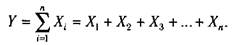

1. Аддитивные модели:

Они используются в тех случаях, когда результативный показатель представляет собой алгебраическую сумму нескольких факторных показателей.

Этот тип моделей применяется тогда, когда результативный показатель представляет собой произведение нескольких факторов.

3. Кратные модели:

Они применяются тогда, когда результативный показатель получают Делением одного факторного показателя на величину другого.

4. Смешанные (комбинированные) модели — это сочетание в различных комбинациях предыдущих моделей:

Моделирование мультипликативных факторных систем в АХД осуществляется путем последовательного расчленения факторов исходной системы яа факторы-сомножители.

Например, при исследования процесса формирования объема производства продукции (рис.2) можно применять такие детерминированные модели, как:

= ЧРхДхДВ; ВП = ЧРхГВ; ВП = ЧР х Д х П х ЧВ.

Эти модели отражают процесс детализации исходной факторной системы мультипликативного вида и расширения ее за счет расчленения па сомножители комплексных факторов. Степень детализации и расширение модели зависит от цели исследования, а также от возможностей детализации и формализации показателен в пределах установленных правил.

Аналогичным образом осуществляется моделирование адаптивных факторных систем за счет расчленения одного или нескольких факторных показателей на составные элементы.

Процесс моделирования факторных систем - очень сложный момент в анализе хозяйственной деятельности. От того, насколько реально и точно созданные модели отражают связь между исследуемыми показателями, завесят конечные результаты анализа.

.

Тема 2: «Метод и вспомогательные приемы анализа хозяйственной деятельности» - 2 часа

Вопросы:

- Метод анализа хозяйственной деятельности

- Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности и их классификация

- Вспомогательные приемы анализа хозяйственной деятельности.

2014-02-09

2014-02-09 4636

4636