Смежные воздушные массы разделены между собой сравнительно узкими переходными зонами, сильно наклоненными к земной поверхности. Эти зоны носят название фронтов.

Длина таких зон — тысячи километров, ширина — лишь десятки километров. Вверх фронты распространяются на несколько километров, нередко до самой стратосферы. При этом теплая масса лежит над холодной.

Фронты разделяющие основные воздушные массы, называют главными фронтами.

К ним относятся арктический (антарктический) — между арктическим (антарктическим) воздухом и воздухом умеренных широт;

полярный — между воздухом умеренных широт и тропическим;

тропический — между тропическим и экваториальным воздухом.

Кроме главных фронтов, существуют вторичные фронты, разделяющие несколько различающиеся объемы воздуха внутри одной и той же воздушной массы.

Если более теплая воздушная масса натекает на более холодную, то фронт между ними называют теплым. Если же наоборот, холодный воздух клином продвигается под теплый, то фронт называют холодным.

С фронтами связаны особые явления погоды. Восходящие движения воздуха в зонах фронтов приводят к образованию обширных облачных систем, из которых выпадают осадки на больших площадях. Огромные атмосферные волны, возникающие в воздушных массах по обе стороны от фронта, приводят к образованию крупномасштабных атмосферных возмущений вихревого характера с пониженным и повышенным давлением — циклонов и антициклонов, определяющих режим ветра и другие особенности погоды (рис. 2.1 в конце).

Интенсивная циклоническая деятельность является основной особенностью атмосферной циркуляции во внетропических и особенно в средних широтах.

Циклонической деятельностью называют постоянное возникновение, развитие и перемещение в атмосфере внетропических широт циклонов и антициклонов.

Циклоном называют область пониженного давления. Минимальное давление наблюдается в центре циклона, а к его периферии оно возрастает.

Циклоны возникают на атмосферных фронтах. В циклон вовлекаются обе воздушные массы, разделяемые фронтом. На поверхности фронта возникают волны, причем более теплая масса, вторгаясь в более холодную область, двигается вперед и наступает на холодный воздух, образуя теплый фронт. В тылу теплой массы наступает холодный воздух, вытесняя теплый воздух вверх — создается холодный фронт.

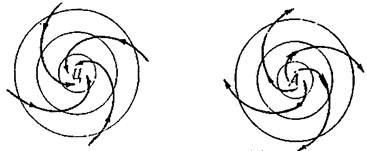

Постепенно волна развивается и вокруг центра циклона возникает вращательное движение воздуха, направленное в северном полушарии против часовой стрелки. В центре циклона вследствие развития восходящих движений воздуха давление все более понижается.

При прохождении теплого и холодного фронтов наблюдается определенная смена форм облаков. Приближение теплого фронта обнаруживается по появлению нитевидных перистых облаков, которые затем переходят в перисто-слоистые, высокослоистые и, наконец, в слоисто-дождевые, дающие обложные осадки. На холодном фронте образуется кучево-дождевые облака, выпадают ливневые осадки, усиливается ветер. Между двумя фронтами в циклоне находится сектор теплого воздуха. Обычно холодный фронт движется быстрее теплого и через несколько дней догоняет его, образуя сложный фронт окклюзии (смыкания). Процесс развития циклона на этом заканчивается. Диаметр р а звитого циклона может достигать 1000-1500 км (рис. 2.2 в конце).

Циклон перемещается примерно в направлении движения теплой воздушной массы. В умеренных широтах северного полушария это движение обычно происходит на восток или северо-восток. Летом циклоны движутся со скоростью 400-800 км в сутки, а зимой — до 1000 км в сутки.

Область повышенного давления называется антициклоном. Максимум давления находится в центре антициклона, к периферии давление понижается. Антициклон охватывает территории диаметром 2-3 тыс. км и более. В связи с нисходящими движениями воздуха, развивающимися в центральной части антициклона, здесь создается сухая, ясная или малооблачная погода. Ветер в центральной части антициклона обычно слабый. В северном полушарии воздух у земной поверхности в антициклоне движется по часовой стрелке (рис 2.3, 2.4).

| Рисунок 2.3 - Движение масс воздуха в области, занятой циклоном. | Рисунок 2.4 - Движение масс воздуха в области, занятой антициклоном. |

Различают подвижные и стационарные антициклоны. Первые образуются в Арктике и перемещаются в умеренные широты, принося сюда сухой холодный воздух. Вторые образуются преимущественно над океанами и зимой в умеренных широтах над материками. Они могут удерживаться в одной и той же области по несколько недель и долгие месяцы.

Области пониженного и повышенного давления, на которые постоянно расчленяется барическое поле атмосферы, называют барическими системами.

Барические системы основных типов — циклон и антициклон — на синоптических картах показываются замкнутыми концентрическими изобарами (линиями равных давлений) неправильной формы.

Различают также барические системы с незамкнутыми изобарами. К ним относятся ложбина, гребень и седловина. Ложбина — это полоса пониженного давления между двумя областями повышенного давления. Гребень представляет полосу повышенного давления между двумя областями пониженного давления. Седловина — участок барического поля между двумя циклонами и двумя антициклонами (или ложбинами и гребнями), расположенными накрест.

Крупномасштабную барическую структуру, которая характеризуется определенной формой циркуляции (гребень, ложбина, циклон, антициклон) и продолжительностью существования или устойчивостью называют режимом атмосферной циркуляции (рис. 2.5 в конце).

От возможности выделять и прослеживать эволюцию этих крупномасштабных возмущений атмосферной циркуляции (режимов) во многом зависит решение долгосрочных прогнозов погоды.

2014-02-09

2014-02-09 5191

5191