текста. Другими словами: сначала формулируются самые высокие уровни тематической структуры, а за ними — более низкие.

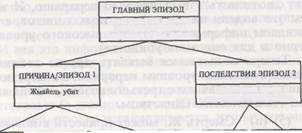

Третий абзац текста возвращается к теме убийства, указаны личные качества главного действующего лица, Жмайеля, его политическая характеристика, излагаются также предположения о возможных политических и военных последствиях убийства. Остальная часть текста также посвящена подробностям убийства, его предпосылкам и последствиям. Если сопоставить все описываемые детали данного события и размер сообщения, то можно прийти к выводу, что статья почти полностью посвящена убийству Жмайеля и лишь частично затрагивает вторжение израильских войск в Западный Бейрут. И в то же время заголовок внушает, что последний топик более важен, даже если он и занимает всего лишь маленький абзац в тексте. Здесь мы встречаемся со случаем так называемого „искаженного" заголовка текста: одному из тоников текста, организующему вокруг себя только часть текстовой информации, придана ведущая роль. А топик, который доминирует в структуре всего сообщения, просто выражен вставным заголовком поперек одной из частей текста. Причина такой „предвзятости" в обозначении топи-ков путем того или иного называния текста не носит идеологического или политического характера, она определяется неписаным журналистским правилом: последние по времени события более важны. В основе этого правила лежит принцип актуальности представляемых в печати событий. То, что мы наблюдаем в „Бангкок пост", характерно и для других газет, освещающих и убийство Жмайеля и вторжение в Западный Бейрут. Ввод войск является „позднейшим событием" и поэтому может получить большую значимость, „перекрывающую" значимость ранее случившихся событий. Они в свою очередь могут стать просто причинами, условиями и основаниями для последующих событий. Условием действия этого правила является также высокая информативная ценность последних по времени событий, как в случае с действиями Израиля. В данном случае мы наблюдаем проявление так называемой структуры релевантности текста новостей. Тематическая структура представляет собой набор формально или субъективно выделенных тоников, вокруг каждого из которых организуется часть значений текста. И все же само печатное сообщение различными путями выражает или приписывает различную релевантность (ге-

|

| После убийства Жмайеля израильская армия вторгается в Зап. Бейрут |

| Израильская армия вторгается в Зап. Бейрут |

levance-values) каждому из топиков—компонентов этой иерархии — заголовком текста, вводкой, линейным порядком частей. Если представить тематическую структуру сообщения в „Бангкок пост" так, как она дается на диа-

| РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ | | СОБЫТИЯ | |лОСЛЕДСТВИя| |

[условия |

| ДЕЙСТВИЕ |

| Израильская армия вторгается в Зап. Бейрут (заголовок) |

МОТИВАЦИЯ/ ОБЪЯСНЕНИЕ

МОТИВАЦИЯ/ ОБЪЯСНЕНИЕ

"обеспечить порядок"

| СЛУЧИВШЕЕСЯ СОБЫТИЕ/ДЕЙСТВИЕ | РЕЗУЛЬТАТЫ | |

| Жмайель убит.Много убитых и раненых | ||

| Взрыв бомбы | ||

| А А. (заголовок/вводка) (1-я ч.) / |

|

|

(2-я ч.)

(л,м,п,р)

Рис. 1: Тематическая структура сообщения в газете „Бангкок пост". Топики — в нижней части прямоугольников, семантические категории—в верхней. Буквы относятся к топикам, перечисленным в (5) на стр. 246. Треугольники обозначают макро-структурную организацию топиков.

грамме (см. рис. 1), то мы заметим, что текст не обязательно следует за тематической структурой слева направо или даже сверху вниз: последствия убийства, а именно вторжение, упоминаются в первую очередь, и этому описанию отведено самое заметное место (в самом верху, жирным шрифтом). Таким образом, релевантность может „потеснить" тематическую иерархию. И все же, как мы это видели на примере данных топиков, сначала мы ожидаем информацию самого высокого уровня (это же верно и для описания убийства).

Теперь попытаемся выявить другие топики, относящиеся к нижним уровням иерархии, по мере их реализации в тексте. Начнем с третьего абзаца, считая каждый абзац тематическим единством.

(5) (а) Смерть Ж. может привести к новым вспышкам военных действий в Ливане

(б) Потрясенное событиями правительство за

держивает выпуск новостей

(в) Жители в панике

(г) Граница между Израилем и Ливаном за

крыта

(д) Ваззан строго осудил убийство

(е) Саркис объявил национальный траур и по

хороны

(ж) Тело Ж. обнаружено много часов спустя

(з) Никто не взял на себя ответственность за

убийство

(и) Мусульмане выступали против выборов Ж.

(к) В прошлом также совершались покушения на Ж.

(л) Рейган говорит, что эти новости — потрясение для американского народа

(м) Бегин в телеграмме выразил соболезнования отцу Жмайеля

(н) Дрейпер продолжил переговоры в Израиле

(о) Бегин и Дрейпер разработают график вывода войск

(п) Арафат, находящийся в Риме, призывает Израиль к мирному урегулированию конфликта

(р) Арафат обвиняет Израиль в убийстве и в военных преступлениях

Как видим, порядок представления тем определяется не только их важностью, но также принципом новизны (ге-

сепсу), о котором говорилось выше. Сначала идут темы о немедленных или отдаленных последствиях убийства (темы от а до д): заявления официальных лиц, реакция населения. Только после этого нам предоставляется более подробная информация о самом событии: когда и как было обнаружено тело, предположения о том, кто мог совершить убийство, и только с топиком (и) мы узнаем об обстановке и возможных причинах или основаниях совершения убийства: неединодушные выборы и предыдущие покушения. И вся эта информация все еще кажется нам довольно общей по характеру. Сообщение в „Бангкок пост" само является, как это бывало, некоторым суммированным изложением сообщений, представленных телеграфными агентствами (в данном случае ЮПИ и АП). В этой статье, например, просто устанавливается, что мусульмане «помнят его действия как фалангистского военачальника в жестокой войне 1975—1976 гг.», но не упоминается, чем Жмайель действительно занимался во время гражданской войны (именно об этом пишут многие другие газеты в своих сообщениях об его убийстве). Не раскрывает газета и политических причин существования оппозиции против Жмайеля. Читателю не сообщают этих подробностей, но со всей очевидностью они могут быть им восстановлены на основе точного знания ситуации в Ливане, почерпнутого из предшествующих статей, то есть на основе так называемой модели ситуации в памяти. Эта модель является представлением в памяти индивида его обобщенного опыта и информации об определенной ситуации в восприятии и трактовке ее этим индивидом (van Dijk and Kintsch, 1983; van Dijk, 1984b). Эта модель обеспечивает знание специфики ситуации, и элементы текста могут „напомнить" (Schank, 1982) об элементах информации, заложенной в этой модели. В то же время у читателя, конечно, активизируются более общие представления о гражданских войнах и сложившееся отношение к ним, о мусульманах и христианах, о возможных зверствах, творимых во время гражданских войн. Эта обобщенная, социально закрепленная, „предусмотренная" информация сочетается с актуальной, личной („хранящейся в памяти") информацией, имеющейся в модели; к ним добавляется новая текстовая информация — все три образуют новую модель, модель информации о конкретных событиях убийства и вторжения войск. Вместе с тем эта новая модель моэдет использоваться для корректировки и обновления существующей ранее более общей модели

сложившейся ситуации в Ливане. С познавательной точки зрения целью чтения газетной статьи является построение специфической модели ситуаций или событий, описываемых в тексте, а через призму модели конкретной ситуации— обновление и уточнение более общих моделей. Наконец, такие новые модели могут использоваться в формировании и изменении более абстрактных понятий или фреймов, например о гражданских войнах, международной политике или о деятельности отдельных „персонажей", каковыми являются, например, Израиль или США в описываемой ситуации.

Темы текста новостей существенны не только для построения структуры целостного значения текста, так называемой „базы текста" (Petofi, 1971), но они также играют важную роль в процессах активации, извлечения и (транс)формации ситуативных моделей, содержащихся в памяти. Вообще в таком случае получается, что тематические элементы текста высшего уровня могут также стать „тематическими элементами" высшего уровня (макропропозициями) в представлении модели. И наоборот, то, что мы представляли как „определение ситуации" на высоком уровне, может быть использовано при создании тематических элементов текста. В нашем тексте, например, особые модели, относящиеся к описанию действий израильской армии в Ливане или политики правительства Израиля на Среднем Востоке, могут привести к представлению высокого уровня — в данном случае к представлению убийства не просто как условия или причины военных действий Израиля, но как „предлога" для контроля над Западным Бейрутом. Такова по меньшей мере общая оценка ситуации, которая дается многими газетами и радиокомментаторами.

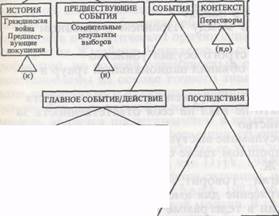

Когда мы просматриваем другие темы в вышеприведенном списке (5), мы видим, что, начиная с темы (л), наше внимание опять концентрируется на последствиях убийства: заявлениях известных деятелей, выступающих* в прессе (Бегин, Рейган, Арафат), дальнейшей информации о конкретном политическом контексте всего события, а именно о переговорах о выводе иностранных (сирийских, израильских) войск из Ливана.

Если соответственно сравнить линейную организацию тематических элементов данного текста с иерархической структурой, представленной на рис. 1, то можно заметить, что общая стратегия производства дискурса новостей имеет следующие этапы (или шаги):

(I) Активизировать модель действительной ситуации,

которая сложилась из толкований события в других

газетных корреспонденциях, сообщениях агентств,

знаний и мнений читателя по поводу ситуации в Лива

не и на Среднем Востоке.

(II) Вывести общую тематическую структуру из этой

ситуативной модели для того, чтобы выразить данные

темы посредством текста новостей (в коммуникатив

ном контексте, для которого у журналистов также есть

модель, но мы ее здесь не разбираем).

(III) Решить, какие из главных тем данной тематиче

ской структуры наиболее релевантны и значимы, учи

тывая существующую систему ценностей газетных со

общений-новостей, другие нормы журналистской

практики, сложившиеся стереотипы и идеологические

ориентиры, такие, как новизна известия, заранее нега

тивное к нему отношение, высокопоставленные деяте

ли государства и т. д.

(IV) Начать конкретное сообщение выражением глав

ной релевантной темы, вынося ее в заголовок, поме

стить во вводке оставшуюся часть верхнего уровня те

матической структуры.

(V) Излагать главные темы, относящиеся к главным

событиям, на более низком уровне макроструктуры

в начальных предложениях / абзацах текста.

(VI) Каждый абзац должен заключать более низкий

в структуре тематический элемент в соответствии со

следующими принципами производства текста (стра

тегиями написания текста):

а. Важные последствия приводятся в первую

очередь.

б. Подробности события или характеристика

действующего лица даются после общего

упоминания о событии или об этом лице.

в. Причины возникновения явления или усло

вия его существования упоминаются после

описания самого события или его послед

ствий.

г. Контекст события и фоновая информация

даются в последнюю очередь.

Конечно, этапы комплексной стратегии создания текстов указаны гипотетически и довольно приблизительно. В когнитивных терминах представлена процедура, которой журналисту следует (должно) придерживаться в процессе написания текста новостей, и показано, как в резуль-

тате этого процесса возникают структуры, характерные для газетных сообщений новостей. Выявляется ряд управляющих действиями автора приемов в процессе создания текста — общие знания, относящиеся к социально-политическим „сценариям" fscriptal knowledge), и общие установки или идеологические ориентиры (включая ценностные ориентации), общие модели ситуации, тематическая структура освещающего данную ситуацию текста, которому предстоит быть написанным, и, наконец, система практических шагов по созданию текста, которые действуют в процессе реализации, линеаризации и выражения тем текста. В совокупности эти факторы определяют структуру релевантности конкретного сообщения— как для автора-журналиста, так и для читателя. Тематическая структура указывает нам, какие тематические элементы являются более общими, а какие — более детализированными, и поэтому она предоставляет нам готовые организационные стратегии для создания текстов: используй сначала темы верхнего уровня, работай в направлении сверху вниз, соблюдая критерий релевантности. Это означает, что в реальном тексте новостей мы наблюдаем цикличность в процессе „внедрения" каждого тематического элемента: сначала верхний уровень каждого треугольника (см. рис. 1), затем, соответственно, нижний уровень каждого треугольника, и, как очевидно (по крайней мере для этого примера), линейная развертка осуществляется справа налево (следствия перед событиями, события перед условиями).

Следует отметить, что эти когнитивные стратегии производства текстов новостей отличаются от стратегий производства других текстов. В последних в принципе каждый тематический элемент является законченным единством, которое начинается с каких-то мелких деталей описания (иногда — с открывающего текст сжатого изложения его содержания, особенно в устных текстах обиходной речи; см. Ehlich(ed.), 1980; Quasthoff, 1980) и развертывается слева направо, то есть от причин, условий, обстоятельств или обстановки действий или явлений к самим этим действиям или явлениям, при этом результаты или последствия каких-либо действий или явлений описываются в последнюю очередь (особые художественные трансформации компонентов текста здесь не исследуются). Как только сообщения-новости начинают соответствовать этой нарративной модели (при которой последовательность реализации текстовых тем соответствует по-

следовательности событий), критерий релевантности, играющий главную роль, утрачивает свою силу, и в действие вступают эстетический, персуасивный или другие принципы, такие, например, как критерий драматического „напряжения". Некоторые газетные сообщения об убийстве Жмайеля, например в популярных массовых газетах (скажем, в издании,,Бильд Цайтунг" в ФРГ), действительно частично построены по такому нарративному принципу (мы вернемся к нему в следующем разделе).

Мы попытались раскрыть суть формальной и когнитивной природы тем или тематических элементов в дискурсе (новостей), их иерархическую организацию и линейную реализацию в тексте. Мы обнаружили, что в основе процесса реализации тематической структуры в тексте лежит несколько регулирующих принципов. Очевидно, эта реализация зависит от особых семантических категорий, определяющих последовательность в описании действий, событий или ситуаций, таких, как „условия", „следствия", „подробности", „причины" или „участники". И это действительно так. „Организационные" качества компонентов тематической структуры оказываются полезными в производстве (или понимании) текста новостей, если мы примем, что „следствия" помещаются в сообщении перед „условиями" в соответствии с общим принципом новизны сообщаемого. То же самое является верным и для отношений спецификации, благодаря которым макроструктуры соотносятся с микроструктурами и, следовательно, со словами и предложениями реального текста. Макроправила и макростратегии извлекают тематические элементы из текстовых микроструктур, а операции спецификации имеют несколько иную направленность. „Получив" топик, они его „разрабатывают". Это также не произвольный процесс, особенно в текстах-новостях, ему заданы определенные параметры. Подробности какого-либо действия, к примеру, не обязательно приводятся в их (хроно)логической последовательности. В разобранном нами примере мы видели, что в первом абзаце уточняется информация о деятелях — участниках со-, бытия, затем — о времени или точной дате, затем — об орудии действия и его характеристиках, за этим — о других участниках действия (жертвах), и, наконец, излагаются общие (предполагаемые) последствия. В третьем абзаце дается дальнейшее уточнение характеристики главного участника событий, Жмайеля, христианина-маронита, и дальнейшие подробности о яростном „религиозном

противостоянии", упомянутом в первом абзаце: боевых действиях между войсками — сторонниками Жмайеля (исповедующего христианство), и силами мусульман. Последующие абзацы развиваются так же; каждый из них добавляет какую-либо подробность к общему представлению, которое сложилось у нас о главном событии—о Жмайеле, о политической обстановке, о последствиях вероломного убийства и о международных откликах на это событие. Другими словами, отношения спецификации, присущие теме сообщения новостей, следуют по определенному категориальному „руслу" таким образом, что каждая категория периодически вновь включается в описание, обрастая большими или меньшими подробностями (в зависимости от длины сообщения и широты охвата событий). Главное действие, главные участники, другие участники, характеристики главных участников, характеристики события (время, место, обстоятельства), следствия, условия, контекст события, историческая подоплека и опять детали этих же категорий в убывающем порядке их релевантности. Потребуются дальнейшие эмпирические исследования для точного определения правил или стратегий, используемых в этих „возвращающихся макрооперациях" спецификации и линейного расположения компонентов тематической структуры в информационном сообщении.

Описанные выше принципы, положенные в основу стратегий создания дискурса новостей, являются верными и для стратегий читающего в процессах чтения, понимания и запоминания. Заголовок и вводка прочитываются и толкуются в первую очередь, и информация, которую несут их форма и семантика, инициирует сложный процесс понимания текста (см. van Dijk and Kintsch, 1983).

(I) Сначала заголовки и вводки распознаются в каче

стве таковых, и тем самым устанавливается или подт

верждается контекстуальная коммуникативная модель

„я читаю газету", при этом модель предполагает на

личие особых интересов, целей или убеждений.

(II) Они активизируют знания и понимание их роли

(роли заголовков и вводок) как формальных показате

лей важности сообщаемого, и эта „важность" может

быть „принята" (или не принята).

(III) Пропозиции, лежащие в их основе, извлекаются

из памяти и представляют релевантные сценарии и мо

дели. Будучи введенными в действие в условиях ком-

муникативного контекста (определяющих время, ситуацию, интересы, цели), такие сценарии, установки и модели подготавливают основу для принятия решения: „Мне (не)интересна информация по этому вопросу или теме".

(IV)Они отмечают или выражают релевантные макро

топики, которые могут быть использованы в страте

гиях построения высших уровней базы текста и особой

ситуативной модели данной статьи. Этот „предвари

тельный" тематический элемент (элементы) высшего

уровня может служить некоторым средством, управ

ляющим последовательным, сверху вниз, пониманием

остальной части текста и ее организацией (см. Koz-

minsky, 1977).

(V) Первые абзацы используются для построения пол

ных макропропозиций, для утверждения (или отрица

ния) начальных макропредположений читателя, для

дальнейшего наращивания макроструктуры и модели

текста. То же происходит и с последующими абзаца

ми, в которых содержатся элементы общего (глобаль

ного) значения текста, относящиеся к низшим уров

ням.

(VI) Прерывистое следование тематических элементов

в тексте новостей может быть оперативно упорядоче

но направляющей функцией центральных тоников,

иерархической структурой тем и набором семантиче

ских категорий (например, „причина" или „след

ствие") подтопиков. То есть „неупорядоченная" струк

тура тематических элементов может быть „собрана"

тематической структурой.

Эти теоретические положения основаны на эмпирическом изучении других видов текста, и нам все же требуется проверить экспериментально, годятся ли они и для изучения процесса понимания дискурса новостей (см. Thorndyke, 1979).

2015-05-05

2015-05-05 408

408