Греческие колонии создавались недалеко от моря, на плодородных землях. Как только устанавливалось место будущей колонии, в городе-метрополии (от греческих слов "мать" и "полис", – городе, основавшем колонию) объявлялась запись желающих выехать из Греции.

Прибыв к месту основания города, колонисты сооружали оборонительные стены. С местным населением греки старались сохранить хорошие отношения, ведя активную торговлю. Успехом у местных жителей пользовались греческие глиняные изделия, ткани, оливковое масло.

Новые поселения представляли собой независимые от метрополии государственные образования. Но их роднили с Грецией и друг с другом общий язык, культура, религия. Между метрополиями и колониями существовали дружеские отношения.

Многие греческие колонии вначале были небольшими поселениями, но потом превращались в процветающие богатые города. Так, на западном берегу Тарентского залива греки основали город Сибарис, который стал очень богатой колонией благодаря плодородной земле и удобным путям сообщения.

Раннегреческая тирания возникла в период становления полисов (VII—VI вв. до н. э.) в процессе ожесточённой борьбы между родовой знатью и демосом, возглавлявшимся торгово-ремесленной верхушкой города; получила распространение в экономически развитых районах Греции. Придя к власти с помощью вооружённой силы и опираясь на поддержку демоса, тираны проводили важные преобразования по улучшению положения ремесленников, крестьян, беднейших городских и сельских слоев, способствовали развитию ремесла, торговли и процесса колонизации (например, Кипсел и Периандр в Коринфе; Феаген в Мегаре; Фрасибул в Милете; Писистрат в Афинах; Гелон, Гиерон I, Фрасибул в Сиракузах). Обычно реформы были направлены против родовой аристократии и способствовали закреплению элементов классового общества и государства.

Порожденная особенностями перехода от родового строя к классовому, опиравшаяся главным образом на военную силу, тирания не была прочным режимом и к середине V веке до н. э. исторически изжила себя, уступив место полисной республике.

28

1. Афины в VIII—VII вв. до н. э. Институты государственности в Аттике стали складываться несколько позже, чем в разных областях Пелопоннеса, но постепенно Афины превратились не только в одно из крупнейших и могущественных государственных образований, но и стали своего рода олицетворением полисной Греции, центром Эллады классического времени.

Рождение полисного строя в Аттике проходило через постепенную трансформацию родовых учреждений путем внутреннего развития, и в отличие от многих областей Пелопоннеса роль военных завоеваний (порабощения местных племен и связанных с этим конфискаций, других насильственных действий) в становлении полисного строя в Аттике была минимальна. С другой стороны, процесс постепенных внутренних преобразований завершился возникновением самой развитой социально-политической формы греческого полиса, знаменитой афинской демократии с относительно сплоченным гражданским коллективом, И еще один важный момент. Если ранняя история многих полисов Греции известна очень плохо из-за недостатка документов, то древнейший период истории Афин, первые этапы формирования его полисной структуры гораздо подробнее освещены в источниках, что позволяет воссоздать разные стадии длительного процесса формирования полисов вообще.

Как показывают арехологические раскопки, Аттика была населена уже во времена неолита, в микенское время на ее территории образовалось одно из древнейших царств, которое прекратило свое существование, как и другие ахейские центры, в конце II тысячелетия до н. э. Дорийское вторжение, приведшее к серьезным племенным перемещениям в Пелопоннесе, затронуло Аттику лишь косвенно. Дорийцы не смогли проникнуть в Аттику, и в целом здесь проживало прежнее население (ионийцы и пеласги), но в Аттике нашли убежище некоторые ахейские роды, вытесненные дорийцами из Пелопоннеса. Из всех этих элементов в начале I

тысячелетия до н. э. сложилась племенная группа афинян, говорившая на ионийском диалекте греческого языка. В гомеровский период на территории Аттики существовало несколько самостоятельных родовых общин, управляемых басилеями и советами старейшин. Население делилось по кровнородственному признаку на четыре филы (племени), каждая из которых, в свою очередь, состояла из трех фратрий, каждая фратрия насчитывала несколько десятков родов.

Как и в других греческих областях, в IX—VIII вв. дон. э. в Аттике наблюдаются признаки разложения родового строя, социальная дифференциация населения и появление первых признаков государственности. Рождение полисной организации началось в Аттике с преобладания Афин среди других родовых поселков. Расположенные в центре плодородной долины, удобной для земледелия, Афины располагали запасами качественной глины и наладили керамическое производство. Их так называемые дипилонские вазы (украшенные геометрическим орнаментом сосуды), найденные в районе Дипилон в Афинах, нашли довольно широкое распространение в Греции.

Афины, находящиеся в 5 км от моря, укрытые от нападений пиратов, располагали довольно мощными укреплениями на скалистом Акрополе и могли обеспечить безопасность жителей Аттики в большей степени, чем какой-либо другой поселок.

Вокруг Афин начинается объединение (синойкизм), частью добровольное, частью насильственное, всех родовых общин Аттики. Такое объединение, по преданию, завершил афинский герой Тезей. Тезей уничтожил органы управления (т. е. советы старейшин и должностных лиц) во всех родовых поселках, всеми делами в Аттике стал распоряжаться совет старейшин из басилеев, находившийся в Афинах. Местный культ богини Афины — покровительницы города — стал общеаттическим культом. В ее честь был учрежден религиозный праздник Панафинеи, торжественно справлявшийся всем населением. В Афины были переселены многие знатные роды из других поселков, что привело к увеличению городского населения. Сюда же были переведены святилища местных аттических божеств, в частности бога морей Посейдона, почитавшегося в приморских районах Аттики, богини земледелия Деметры, почитаемой в Элевсине, и др.

Процессы имущественной и профессиональной дифференциации афинского общества привели к выделению трех социальных групп: родовой знати, получившей название эвпатридов, основной массы населения — земледельцев-геоморов и ремесленников-демиургов. В политической сфере басилей — племенной вождь — уступает место коллегии должностных лиц—архонтов, а совет старейшин преобразуется в совет Ареопага, или Ареопаг, который пополнялся из отслуживших свой срок архонтов. И хотя архонты и Ареопаг комплектовались из среды родовой знати, само по себе появление новых должностных лиц и нового совета наносило удар по традиционным органам родового строя.

В VIII—VII вв. до н. э. господству- ющие позиции в рождающемся афинском полисе захватила родовая знать — эвпатриды. Многие земли, ранее принадлежавшие всем соплеменникам, были присвоены знатью. Основная масса сородичей, лишенная земли, беднела и попадала в зависимость от эвпатридов. Высшие должности архонтов и Ареопаг пополнялись из их же среды. По давней традиции, восходящей к родовым порядкам, знать занималась толкованием обычного (т. е. незаписанного) права и, естественно, использовала этот обычай в своих интересах.

Укрепление экономического положения знати, ее консолидация в господствующий слой общества, распоряжение

органами управления означало, с одной стороны, разложение родовой организации как таковой, с другой — показывало, что эвпатриды умело использовали родовые традиции и остатки родовых отношений для поддержания своего господства в новых условиях.

Сильный удар по родовым учреждениям был нанесен записью действующих в Афинах правовых норм, проведенной архонтом Драконтом в 621 г. до н. э. Драконт не только записал действующее право, восходящее к древним временам, но и включил в законодательство ряд новых законов, которые отражали социально-экономическую ситуацию того времени. Так, по законам Драконта отменялось древнее право кровной мести, вводились новые правила судопроизводства, причем устанавливалось различие между предумышленным и непредумышленным убийством. Законы оформляли право частной собственности, причем вводилась высшая мера наказания — смерть за посягательство на права собственника, будь то кража овощей с огорода или присвоение земельного участка. Суровая, даже жестокая охрана рождающейся частной собственности должна была защитить этот новый институт от коллективистских обычаев родового строя.

Законодательство Драконта было крупной победой тех социальных сил, которые представляли новые общественные отношения, были заинтересованы в создании государственного порядка и, прежде всего, рядовых граждан — объекта жестокой эксплуатации эвпатридов.

Однако положение основной массы афинян продолжало оставаться тяжелым — ведь основа общественного богатства — земля, решающие рычаги экономической жизни находились в руках эвпатридов. Это вызывало острое недовольство афинского гражданства. «После этого в течение долгого времени, — писал Аристотель, — происходили раздоры между знатью и народом. Надо иметь в виду, что вообще государственный строй был олигархическим, но главное было то, что бедные находились в порабощении — не только сами, но также их дети и жены. Назывались они пелатами и шестидольниками потому, что на таких арендных условиях (т. е. 1/6, или 17%, урожая получал землевладелец.— В.К.) обрабатывали поля богачей. Вся же вообще земля была. в руках немногих. При этом, если эти бедняки не отдавали арендной платы, можно было увести в кабалу и их самих и их детей... Да и ссуды у всех обеспечивались личной кабалой вплоть до времен Солона... Конечно, из тогдашних условий государственной жизни самым тяжелым и горьким для народа было рабское положение. Впрочем, и всем остальным он был тоже недоволен, потому что ни в чем, можно сказать, не имел своей доли».

Социальные противоречия в Афинах в конце VII в. до н. э. достигли такой остроты, что грозили вылиться в кровавые столкновения. В этих крайних условиях эвпатриды пошли на уступки и были вынуждены избрать архонтом Солона, возложив на него трудную задачу по нормализации обстановки (594 г. до н. э.).

2. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии. Солон, выдающийся политический деятель, мыслитель и поэт, хорошо понимал сложность создавшейся социально-политической ситуации. Эвпатрид по происхождению, родственным и дружеским связям, он много занимался торговыми операциями и хорошо знал нужды торгово-ремесленных слоев Афин. Солон отчетливо понимал, что косность и консерватизм афинских эвпатридов, цепляющихся за остатки родовых порядков, живущих в праздности за счет порабощения и самой жестокой эксплуатации рядовой массы земледельцев, мешают экономическому и культурному развитию, создают взрывоопасную обстановку внутри Афин. Блестящее будущее Афин Солон видел в общем оживлении экономики, совершенствовании земледелия, распространении

ремесленных производств, расширении торговых операций, в создании гарантий для хозяйственной деятельности средних прослоек афинского гражданства и торгово-ремесленных элементов, в установлении государственного порядка и привлечении к политической жизни широких слоев населения.

Избранный архонтом простатом с самыми широкими полномочиями, Солон приступил к реализации своей программы по реформированию общественного и государственного строя Афин. Реформы Солона затронули почти все стороны афинского общества: экономические отношения, социальную структуру, военное дело и государственное управление.

В экономической области Солон преследовал цель активизировать хозяйственную жизнь Афин в целом. Были приняты меры для регулирования водоснабжения на территории Аттики, обычно страдавшей от засухи. Особое внимание было обращено на развитие оливководства: был разрешен вывоз оливкового масла за пределы Аттики с целью наживы, в то время как вывоз зерна был законодательно запрещен, изданы предписания, регулирующие порядок посадки и обработки оливковых деревьев. Благодаря принятым мерам маслиноводство в Аттике в последующее время превратилось в процветающую и высокодоходную отрасль сельского хозяйства, а афинское оливковое масло славилось во всем греческом мире.

В законодательстве Солона нашли место статьи, поощряющие занятия ремеслом. Одна из таких статей освобождала сына от обязанности содержать престарелого отца, не научившего его какому-нибудь ремеслу. Солон способствовал активизации афинской торговли и не только общим повышением товарности оливководства и ремесленных мастерских. Для создания более благоприятных условий для торговых операций Солон вместо архаической фидоновской системы мер и весов и громоздкой эгинской денежной системы ввел более удобную и распространенную в Эгейском бассейне эвбейскую весовую и денежную систему.

Вьфажая интересы тех кругов афинского общества, которые были заинтересованы в концентрации средств для экономического развития Афин, Солон повел активную борьбу против всяких излишеств и непроизводительных расходов: запрещались дорогостоящие погребения, бесцельное принесение в жертву огромного количества животных, строительство роскошных гробниц.

Многообразной и продуктивной была программа социальных преобразований, предложенная Солоном. Было проведено в жизнь несколько законов, которые отразили глубокие преобразования афинской общественной структуры.

Принципиальное значение имело введенное Солоном разделение всего свободного коренного населения Афин на четыре разряда (по величине земельного дохода). Лица, получающие 500 медимнов (1 медимн —ок. 52 л) дохода зерном или в жидких (вино, масло) продуктах, были отнесены к самому высокому первому разряду и стали называться пентакосиомедимнами (пятисотниками). Второй разряд составили те, кто получал доход в 300 мер, их называли всадниками. Граждане третьего разряда — зевгиты (владельцы упряжки волов)* — имели 200 мер. В четвертый, самый низший, разряд входили так называемые феты, получавшие доход менее 200 мер. Принадлежность к тому или иному разряду была связана с наличием определенного набора прав и обязанностей. Представители первого и второго разрядов служили в коннице, избирались на высшие должности, зевгиты призывались в тяжеловооруженную пехоту, феты лишь голосовали в Народном собрании.

*Есть и другое объяснение термина "зевгит": от слова дзюгон — ряд (в фаланге).

Теперь не принадлежность к тому или иному роду, а величина частной собственности определяла значимость человека. Правда, деление на родовые филы, фратрии и роды сохранилось, Солон их не отменял, но они потеряли свое прежнее значение.

Одной из важнейших была радикальная реформа долговых отношений. Прежде всего были кассированы все долги, сделанные под заклад земли, проведена так называемая сисастхия, т. е. «стряхивание бремени» (заимодавцы для обеспечения долга ставили камни с записями на участках задолжавших крестьян). Одновременно законодательно запрещалось обращение в рабство за долги, т. е. долговая кабала. Снятие долговых камней и отмена долгового рабства были тяжелым ударом по родовой аристократии, так как именно с помощью этих мер она увеличивала свои земельные владения и закабаляла земледельцев, превращая их в зависимых арендаторов. Стремясь укрепить экономическое положение средних земледельцев, Солон ввел ограничения ссудного процента. Эти радикальные меры должны были укрепить экономическое положение основной массы афинских земледельцев, создать некоторые гарантии их общего благосостояния. Вместе с тем отмена долгового рабства имела принципиальное значение для всего дальнейшего развития афинской экономики, так как ориентировала развивающиеся крупные хозяйства (как поместья, так и ремесленные мастерские) не на труд зависимых кабальных соплеменников, а на труд рабов, приобретаемых на рынках или захваченных во время военных кампаний.

Из других социальных реформ Солона следует отметить введение свободы завещания при отсутствии прямых наследников (ранее в этом случае имущество, особенно земля, оставалось в роду) и введение земельного максимума, т. е. запрещение иметь земельные владения сверх установленной законом нормы.

Важные преобразования были проведены в военно-политической области. Если в досолоновские времена военная организация была тесно связана с родовым коллективом и решающую роль в ней играла знать, то при Солоне она была поставлена в тесную связь с общим социальным делением афинского общества на четыре разряда. Теперь основой военной организации стала тяжеловооруженная пехота гоплитов, которая комплектовалась из разряда зевгитов.

Все эти мероприятия Солона привели к активизации деятельности Народного собрания. Сходки соплеменников для решения разных дел были хорошо известны в Греции еще с гомеровского времени. Однако их роль в Афинах в VIII—VII вв. до н. э. была небольшой, собирались они по желанию знати и были одним из инструментов ее политического господства.

При Солоне положение изменилось. На Народном собрании стали обсуждать важные государственные дела, принимать законы, которые были направлены против знати. В частности, целая серия реформ Солона была утверждена на Народных собраниях. Новое социальное деление на четыре разряда, право зевгитов и фетов участвовать в Народных собраниях, общее повышение роли средних прослоек гражданства способствовали превращению Народного собрания в полномочный и важный государственный орган. Для лучшей организации работы Народных собраний Солон учреждает новый Совет из 400 человек (избирались 100 человек от каждой филы), который руководил подготовкой дел для обсуждения на Народном собрании, разбирал некоторые текущие дела управления. Повышение роли Народного собрания и учреждение Совета 400 привели к ограничению функций аристократического совета Ареопага. Новым государственным органом стала гелиея, многочисленная кол-

легия судей, избранных из всех граждан, включая и фетов. Гелиея должна была проверять отчеты должностных лиц, вести разбирательства различных конфликтов между гражданами. Гелиея стала самым демократическим органом среди всех других государственных органов. Для руководства усложнившейся финансовой деятелькостью полиса были образованы новые должности казначеев, полетов (сдавали в аренду государственное имущество), коллакретов (следили за финансовым обеспечением жертвоприношений). Полицейские функции исполняла коллегия, состоявшая из 11 человек. Сущность политических нововведений Солона заключалась в организации такого государственного управления, в котором могли бы принимать участие широкие слои афинского народа, демоса. Государственный строй, при котором в управлении могли принять участие самые широкие слои демоса, получил название демократии. Солон заложил основы афинской демократии, которая достигнет полного расцвета только в V—IV вв. дон. э.

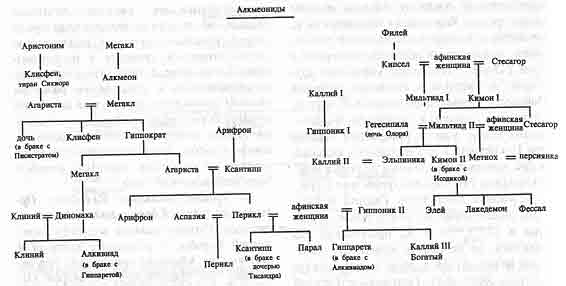

3. Тирания Писистрата и Писистратидов в Афинах (560—510 гг. до н. э.). Революция Солона заложила основы полисной демократии, но в столь короткий срок не могла выкорчевать все остатки родового строя, окончательно сломить господствующее положение знати. Накопленные богатства, корпоративные связи, значительный слой зависимых людей, формально освобожденных, но фактически привязанных к знатным родам, обеспечивали старой аристократии ведущую роль в социальной жизни, большое политическое влияние. Но реформы Солона укрепили положение демоса, который мог теперь опираться на поддержку законодательства, на благоприятную экономическую политику, на новые органы власти. Борьба между знатью и демосом продолжа лась после Солона, но она обрела новое качество. После Солона в Афинах организуются три политические группировки, возглавляемые представителями знатных родов: педиеи во главе с Ликургом, паралии во главе с Мегаклом и диакрии во главе с Писистратом. Эти группировки не были политическими партиями в современном их понимании. Просто знатные роды объединились для захвата власти и ее использования в своих корыстных интересах, и в этой борьбе они учитывали сложившуюся напряженность между знатью и демосом в целом и под их давлением вынуждены были проводить мероприятия и законы в пользу демоса. Так, в 60-х годах VI в. до н. э. на острове Саламин была выведена клерухия (поселение) афинских бедняков, которые получили там земельные участки, но должны были охранять Саламин от нападения со стороны угрожающих острову соседних Мегар.

Острая борьба политических группировок между собой закончилась победой диакриев во главе с Писистратом, который в 560 г. до н. э. овладел Афинами и провозгласил себя верховным правителем полиса. Захватив власть, Писистрат стал принимать меры к ее укреплению. Его основной задачей было не проведение реформ, направленных на оздоровление социально-экономического положения разных слоев населения, как это сделал Солон, а обеспечение прочности своей власти и тех социальных групп и знатных родов, которые его поддерживали.

Писистрат хотел представить свой режим как удовлетворяющий самьш различным слоям населения: земледельцам, торгово-ремесленным кругам, части знати. Заботясь о земледельцах, Писистрат раздавал беднякам льготные ссуды для обеспечения земледельческих работ, учредил разъездные суды, которые решали все споры на месте и не отвлекали земледельцев от работы. Вместе с тем именно

Писистрат ввел довольно обременительный налог в размере 10% урожая в пользу своей казны.

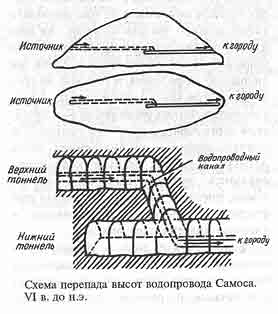

Писистрат поощрял занятия ремеслами, производство на экспорт за пределы Аттики. При нем в Афинах началось обширное строительство: был построен храм Афины на акрополе, начато сооружение святилищ Аполлона и Зевса. Для снабжения города питьевой водой был устроен водопровод. Писистрат проводил активную политику в Эгейском бассейне, поощрял морскую торговлю, что способствовало оживлению кораблестроения. К эпохе Писистрата относится смена чернофигурного стиля знаменитых ваз более нарядным краснофигурным. Это дало новый импульс керамическому производству. В квартале гончаров — Керамике — открываются новые мастерские.

Не была обижена и знать. Правда, Писистрат конфисковал земельные владения своих противников и роздал часть конфискованных земель бедным крестьянам, но большая часть знатных родов сохранила свои богатства, хотя и должна была поступиться своим влиянием в пользу тирана.

Стремясь придать блеск городу и своему правлению, Писистрат привлекал ко двору выдающихся деятелей греческой литературы и искусства (например, поэтов Анакреонта и Симонида), не жалел средств для организации общественных празднеств. С особой пышностью справлялись празднества в честь покровительницы полиса богини Афины — Панафинеи, в которых принимал участие сам тиран и его семья. Ранее скромный сельский праздник в честь бога вина и веселья Диониса — Дионисии — превращается в общеатгический, государственный и справляется очень торжественно. В празднествах Дионисий принимали участие специально обученные хоры. Песни хора перемежались репликами актера. Эта нехитрые представления дали начало прославленным аттической трагедии и комедии, достигшим блестящего расцвета в V в. до н. э.

Успешной и масштабной была внешняя политика афинских тиранов. Их основная цель заключалась в овладении ключевыми пунктами, контролировавшими морской путь к проливам и далее в Причерноморье. Писистрату удалось овладеть богатыми рудниками в Пангее на фракийском побережье, афиняне утвердились на островах Лемнос и Имброс. На азиатском берегу, недалеко от входа в Геллеспонт, был захвачен город Сигей, Один из афинских эвпатридов Мильтиад, соперник Писистрата,

вынужденный покинуть Афины, овладел полуостровом Херсонесом Фракийским и, несмотря на вражду и политические разногласия, поддерживал афинские интересы в этом районе. Писистрат установил дружеские отношения с тиранами островов Наксоса и Самоса, с фессалийской знатью, с городами Аргосом и Коринфом. Внешнеполитические успехи превратили Афины при Писистрате и его сыновьях в сильный полис, который играл большую роль в международных отношениях греческого мира.

Сыновья Писистрата Гиппий и Гиппарх, унаследовавшие власть после смерти отца в 527 г. до н. э., продолжали его политику, но не смогли удержать в своих руках власть. В 514 г. до н. э. в результате заговора был убит Гиппарх, а Гиппий усилил жестокость режима, вызывавшего всеобщее недовольство. Ухудшилось и внешнеполитическое положение Афин. Огромная Персидская монархия захватила все греческие города в Малой Азии и большую часть островов Эгейского моря. Афиняне были вынуждены уйти из Херсонеса Фракийского. Знатный афинский род Алкмеонидов, находившийся в изгнании как противник Писистратидов, воспользовался недовольством афинского населения, неудачами во внешней полигике. Алкмеониды начали собирать силы, чтобы сбросить тиранию в Афинах. Им удалось склонить на свою сторону влиятельного в политических делах Греции дельфийского оракула, а также

могущественную Спарту. Спартанский царь Клеомен во главе значительного войска вторгся в пределы Аттики и осадил укрепленный акрополь. Лишенный какой бы то ни было поддержки, Гиппий сдался на милость победителя и удалился в изгнание в Персию. Тирания в Афинах пала (510 г. до н. э.).

Несмотря на свою кратковременность, тирания Писистрата и его сыновей имела важное значение для общего развития Афин. Хотя тираны в значительной степени руководствовались своими личными целями, их политика лавирования среди разных социальных прослоек, поддержание государственного порядка и известного социального спокойствия, стимулирование экономического и культурного развития оказали положительное влияние на общий процесс формирования афинского общества. Тираны не отменили солоновского законодательства, и в обществе продолжалось укрепление полисных порядков, которые были заложены Солоном.

4. Законодательство Клисфена. Организация полисной демократии. Свержение тирании Гиппия вызвало вспышку внутренней борьбы, в результате которой к руководству Афинами пришел род Алкмеонидов. Его представитель Клисфен выступил с программой реформ, которые должны были выкорчевать последние остатки родовых отношений и завершить оформление полисного строя в его демократическом варианте. Реформы Клисфена проводились с 508 по 500 г. до н. э.

Важное значение имело введение нового административного деления Аттики. Дело в том, что сила родовой знати, ее

наиболее глубокие корни находились в системе традиционного разделения Аттики на родовые филы, фратрии и роды. В этих подразделениях были родовые поместья, родовые культы знати, вокруг которых собирались зависимые от нее бедняки- сородичи. Клисфен сделал попытку эти корни выкорчевать. Территория всей Аттики была разделена на 10 областей, каждая из которых состояла из трех районов, а район включал несколько демов, низших административных единиц. Каждая из 10 областей (фил) представляла собой не сплошную территорию, а состояла из трех районов (триттий), расположенных в разных местах Аттики (один район — в городской черте Афин, другой — в приморской полосе, третий — во внутренней части Аттики). Прежние родовые коллективы оказались разбросанными по разным демам, триттиям и филам. Тем самым они фактически были расформированы и потеряли политическое значение.

В конце VI в. до н. э. Афины превратились в крупный и многонаселенный городской центр. Здесь жил разнообразный люд, связанный с ремесленными производствами и торговлей, — от владельцев крупных рабских мастерских и кораблей до простых матросов и гребцов. В этом круном центре обретали постоянное место жительства и выходцы из других греческих городов — Милета, Самоса, Сигея, Коринфа, Мегар и др. Эти чужаки составили сословие метеков, они отличались от коренных афинян тем, что не имели гражданских прав (например, права участвовать в Народном собрании), земельных участков, но могли открыть мастерскую или купить корабль.

Стремясь противопоставить городской демос старой аристократии и усилить его политическое значение, Клисфен использовал благоприятную ситуацию, сложившуюся в связи с общей реорганизацией афинского управления, созданием новых фил, и включил в состав полноправных граждан значительное число метеков и вольноотпущенников.

Как и во времена Солона, довольно острой была в Афинах конца VI в. до н. э. аграрная проблема из-за наличия массы малоземельных граждан, с трудом сводящих концы с концами. К тому же Клисфен включил метеков и отпущенников в число

тех, кто имел право владеть землей. Для того чтобы наделить малоземельных или безземельных граждан участками, Клисфену надо было решиться на такую радикальную меру, как общий передел земли в Аттике. Им был найден другой выход. В 506 г. до н. э. Афины разгромили напавших на них халкидян с соседнего острова Эвбеи и захватили часть территории города Халкиды. На конфискованной в пользу Афин территории были поселены 4 тыс. бедных афинян (поселенцев-клерухов), получивших земельные участки, которые обеспечили им приличный доход афинского зевгита. Эта важная акция не только на время сгладила остроту аграрного вопроса в Афинах, но и способствовала укреплению слоя средних земледельцев — зевгитов.

Установив новый, территориальный принцип деления, Клисфен привел в соответствие с ним всю структуру полисных органов власти. Теперь все органы управления в Афинах комплектовались в строгом соответствии с новым представительством. Совет 400, состоящий из представителей старых родовых фил, был упразднен. Вместо него учрежден Совет 500, в который входили 50 человек от каждой новой филы, внутри филы кандидаты в члены Совета 500 избирались по демам и триттиям. На выборные должности также назначали, учитывая число территориальных фил, по 10 членов от каждой. Были введены новые должности аподектов (сборщиков различных взносов; их было 10) и стратегов (10 военных командиров).

Компетенции нового Совета 500 были расширены, он должен был заседать регулярно и не только готовил дела для Народных собраний, но и занимался текущим управлением. Функции аристократического Ареопага ограничивались, и он постепенно превратился в судебную инстанцию, его политическое значение упало.

Для охраны установленного порядка, предотвращения возможности захвата власти со стороны какого-либо могущественного лица был введен так называемый остракизм (т. е. голосование на черепках). Остракизм — специальное голосование в Народном собрании по вопросу, есть ли в государстве человек, угрожающий существующему порядку. Участники Народного собрания писали имя такого человека на черепках амфор и других сосудов. Если на 6 тыс. черепков оказывалось одно и то же имя*, этот человек изгонялся из Афин на 10 лет.

Законодательство Клисфена и его сторонников завершило преобразования, начатые в афинском обществе Солоном. Вся структура общественно-политической и культурной жизни теперь зиждилась на новых социальных, государственных, а не кровнородственных началах. Основой социального деления населения стало наличие или отсутствие частной собственности, фундаментом административного деления и политической организации стал территориальный принцип. Были заложены основы динамичной экономики, базирующейся на возможности самого широкого использования труда рабовиноплеменников. Органы политической власти были построены таким образом, чтобы обеспечить участие в управлении широким кругам гражданского населения. В соответствие с этими установлениями была приведена и военная организация, опирающаяся на фалангу тяжеловооруженных гоплитов, комплектующихся из средних слоев гражданства.

Законы Клисфена завершили формирование общества и государства в Аттике в виде демократического полиса, которое началось в VIII в. до н. э.

*Имеется и другое толкование процедуры голосования черепками: изгонялся человек, получивший большинство из 6 тыс. голосующих и более.

29

Спарта как полис Как известно, основавшие Спарту дорийцы пришли в Лаконию как завоеватели и поработители местного ахейского населения. Постепенно перераставший в классовую вражду межплеменной антагонизм сделал крайне напряженной социально-политическую обстановку, сложившуюся в этой части Пелопоннеса. Ситуация еще более усложнилась около средины VIII в., когда в Спарте, как и во многих других греческих государствах, стал ощущаться острый земельный голод. Возникшая в связи с этим проблема избыточного населения требовала незамедлительного решения, и спартанцы решили ее по-своему. Вместо того чтобы, подобно остальным грекам, искать выход из создавшегося положения в колонизации и освоении новых земель за морем, они нашли его в расширении своей территории за счет ближайших соседей - отделенных от них лишь горным хребтом Тайгета, мессенцев.

Завоевание Мессении, ставшее совершившимся фактом лишь к концу VII в., после так называемой II Мессенской войны, позволило приостановить надвигавшийся аграрный кризис, зато во много раз усилило ту внутреннюю напряженность, которая едва ли не с самого момента возникновения спартанского государства стала определяющим фактором его развития.

Основным итогом, завоевательной политики Спарты на территории Лаконии и Мессении было возникновение специфической формы рабства, известной под именем илотии. От рабства классического типа илотию отличает, прежде всего, то, что раб здесь не отчуждается полностью от средств производства и практически ведет самостоятельное хозяйство, используя принадлежащий ему (на правах владения или же полной собственности - это остается неясным) рабочий скот, сельскохозяйственный инвентарь и всякие иные виды имущества. После сдачи установленной подати или оброка в его распоряжении остается определённая часть, урожая, которую он, по всей видимости, может использовать по своему усмотрению, а при желании даже продать. Судя по имеющимся данным, спартиаты совершенно не вмешивались в хозяйственные дела илотов, довольствуясь тем, что получали от них в соответствии с предписанием закона. Таким образом, в Спарте сложилась особая форма рабовладельческого хозяйства, при которой непосредственное вмешательство рабовладельца в производственный процесс стало чем-то совершенно необязательным или даже вообще исключалось. Из организатора производства рабовладелец превращается здесь в пассивного получателя ренты, хозяйственная же инициатива сосредотачивается всецело в руках непосредственного производителя - раба. Античная Греция: Проблемы развития полиса/ Институт всеобщей истории АН СССР. - М.: Наука, 1983. - 423с.: ил.

С хозяйственной автономией илотов сообразуется и особая структура этого класса, опять-таки отличающая его от рабов обычного (классического) типа. Как известно, среди последних подавляющее большинство составляли разрозненные индивиды, насильственно вырванные из привычной социальной среды и беспорядочно между собой перемешанные. В отличие от них илоты не были оторваны от родных очагов. Скорее, напротив, они, подобно эллинистическим лаой, были навсегда прикреплены к своему месту жительства и к той земле, которую они обрабатывали для своих господ. Можно предположить, что, избежав насильственного перемещения, илоты сумели сохранить, хотя бы частично, те формы социальных связей, которые существовали у них и раньше, когда они были свободны. Несмотря на отсутствие прямых указаний в источниках, можно считать вполне вероятным наличие у них семьи. Не исключено также, что у них сохранялись даже какие-то элементы общинной организации Особая форма рабовладельческого хозяйства, сложившаяся в Спарте, по всей видимости, не ранее конца VII в., предполагает в качестве своеобразного, естественного и необходимого дополнения особый тип организации, или, другими словами, особый тип полисного строя. Основная отличительная особенность спартанской формы полиса заключается, на мой взгляд, в том, что лежащий в самой природе античной собстественности как "совместной частной собственности граждан государства" принцип коллективизма, общинности получил здесь наиболее яркое и наглядное выражение, воплотившись в самом жизненном укладе спартиатов, насквозь пронизанном идеей равенства.

Теоретически господствующей формой собственности в Спарте была общинно государственная собственность на землю и рабов. По свидетельству Полибия (VI,45,3), вся земля, отведенная под наделы граждан называлась "государственной", или "общественной землей". Точно так же и илоты именуются в исторических источниках "государственными рабами", или "рабами общины"4. Исторически эта не совсем обычная для греческого государства ситуация находит свое объяснение в самом факте спартанского завоевания Лаконии и Мессении. Поскольку: завоевание было осуществлено силами всей общины спартиатов, каждый, из них мог в равной мере претендовать на то, чтобы стать владельцем захваченной земли и прикрепленных к ней рабов. С другой стороны, спартанское государство было заинтересовано в том, чтобы поддерживать определенное равновесие между численностью свободного и порабощенного населения. По-видимому, эту цель и преследовало создание системы землепользования, основанной на неделимых и неотчуждаемых "древних наделах, каждый из которых должен был содержать одного или, может быть, нескольких воинов-спартиатов вместе с их семьями и считался собственностью государства. Неизвестно, насколько широко и свободно спартанское государство пользовалось своим правом верховного собственника. Неизвестно также, имелись ли в его распоряжении сколько-нибудь значительные резервные земельные фонды.

Скорее всего, реальная роль "государственного сектора" в спартанской экономике была не так уж велика. Экономический суверенитет государства здесь, как и в большинстве греческих полисов, выражался не столько в непосредственном владении каким-то имуществом, которое могло бы служить основой государственного хозяйства в собственном смысле этого слова, сколько в контроле и разного рода ограничительных мерах по отношению к владельческим правам отдельных граждан. К числу таких мер, практиковавшихся спартанским правительством, следует отнести прежде всего запрещение купли продажи земли, в том числе и в таких замаскированных ее видах, как дарение и завещание. Далее, запрещение продавать илотов за пределы государства, так же как и отпускать их на свободу, и, наконец, закон, запрещающий пользоваться другой монетой, кроме знаменитых железных оболов.

По всей вероятности, с самого начала ни одна из перечисленных мер не могла служить достаточной гарантией предотвращения роста частных состояний и неизбежно следовавшего за этим массового разорения граждан. Понимая это, спартанский законодатель (или законодатели) постарался сделать все возможное для того, чтобы богатство перестало быть богатством. Свойственная любому примитивному полису нивелирующая тенденция, обычным проявлением которой в других государствах были законы против роскоши, в Спарте вылилась в целую систему официальных запретов и предписаний, регламентирующих жизнь каждого спартиата с момента рождения и до самой смерти. В этой удивительной системе было предусмотрено все вплоть до покроя одежды, которую дозволялось носить гражданам, и формы усов.

Краеугольным камнем спартанского "космоса" были совместные трапезы (сисситии), на которых царил дух грубой уравниловки и строгого взаимоконтроля. Законом была установлена твердая норма потребления, одинаковая для всех участников. Она была наглядным выражением принципа равенства как основополагающего принципа всего государственного устройства Спарты.

Непосредственно связанная со спартанской армией, скоординированная с территориально-административным делением царства на, так называемые "комы"5, система сисситий была главным структурным элементом спартанской полисной организации, тесно переплетавшаяся с системой гражданского воспитания.

Как сисситии полноправных граждан, так и объединявшие юношей подростков агелы, принадлежали к наиболее архаичным спартанским институтам. Их близкое сходство с аналогичными учреждениями городов Крита, указывающее на несомненную общность происхождения было подмечено уже в древности. Выживание этих форм первобытной социальной организации в условиях уже сложившегося классового общества, равно как и их врастание в структуру рабовладельческого государства было обусловлено, прежде всего, настоятельной потребностью господствующего класса Спарты в создании и внутреннем сплочении перед лицом численно намного восходящей его массы порабощенного и зависимого населения. Сложная задача была решена здесь наиболее простым и эффективным способом - посредством введения принудительной регламентации - свободного времени граждан. В целях максимальной сплоченности и поддержки дисциплины всем им была навязана как некая общеобязательная в поведении традиционная форма коллективного усвоения новых атлетических упражнений.

Присущее в той или иной степени любому античному полису корпоративное начало было выражено в социально-политической жизни Спарты с особой силой. Отдельные ступени в политической карьере каждого спартиата отмечались, как правило, переходом из одной корпорации в другую, более привилегированную. От его принадлежности к той или иной корпорации зависели его социальный статус, вся сумма имеющихся у него политических прав. В соответствии с этим и сама гражданская община Спарты была построена как система более или менее тесно связанных между собой мужских союзов, каждый из которых может рассматриваться как наглядное воплощение основного принципа полисного строя - принципа гражданского единомыслия, подчинения меньшинства большинству. Заложенные в самой природе корпоративных сообществ сепаратистские, центробежные тенденции были преодолены и нейтрализованы благодаря четко продуманному порядку комплектования союзов, а также, абсолютной стандартизации их внутреннего устройства, что позволило превратить всю совокупность агел и сисситий и единый, хорошо отрегулированный и исправно функционирующий политический механизм.

Основным органом, направлявшим и координировавшим всю деятельность системы гражданских союзов, была, вне всякого сомнения, коллегия эфоров. Именно эфоры выступают в источниках в качестве главных блюстителей спартанского устройства. Члены коллегии следили за неукоснительной строгостью воспитания подрастающего поколения в агелах. Они же в высшей инстанции осуществляли надзор за поведением граждан старших возрастов, посещавших сисситии. В непосредственном подчинении эфоров находились и некоторые особые виды корпораций, входившие в качестве важнейших звеньев в состав административного аппарата спартанского государства и выполнившие по преимуществу полицейские и разведывательные, функции. Примерами могут служить корпус из трехсот так называемых "всадников" и тесно связанная с ним коллегия агатургов. Для реального проведения в жизнь всей сложной программы "ликургова законодательства" необходим был орган именно такого универсального плана, как эфорат. Почти тираническое всевластие эфоров было наглядным выражением, можно даже сказать, персонификацией той "деспотии закона", которая, по словам Геродота, безраздельно владычествовала в классической Спарте6.

Довольно трудно определить характер этого своеобразного режима, используя привычные политические термины. Заметим, что единодушия в оценке государственного строя Спарты не было уже в древности. По словам Аристотеля, одни авторы считали лакедемонскую конституцию образцом демократии, другие, наоборот, олигархии. Сам Аристотель склонен был видеть в ней промежуточную, или смешанную форму государственного устройства, соединяющую в себе элементы обоих политических режимов. Конституция Спарты служит для него примером "прекрасного смешения олигархического и демократического строя".

К демократическим элементам спартанского государственного устройства Аристотель относит, во-первых, равенство в образе жизни всех спартиатов без различия их имущественного состояния и происхождения и, во-вторых, участие народа в избрании самых важных должностных лиц: геронтов и эфоров.

В выборах эфоров народ принимал не только пассивное, но и активное участие, вследствие чего в состав коллегии нередко попадали люди с весьма скромными средствами. Аристотель видит в этом серьезный дефект спартанской политической системы, замечая, что бедность сделала эфоров весьма падкими на подкуп, а это может иметь самые гибельные последствия для всего государства. Также и знаменитое спартанское равенство было в понимании автора "Политики" скорее демагогическим камуфляжем, прикрывавшим глубокое социальное расслоение, которое разъедало изнутри "общину равных". Таким образом, государство, в котором Аристотель готов был видеть идеальный образец слияния противоположных политических начал, в действительности оказывается весьма далеким от этого идеала.

Не следует, однако, забывать о том, что Аристотель застал Спарту уже в ту пору, когда она вступила в полосу затяжного социально-политического кризиса и постепенно клонилась к своему упадку. Резкое сокращение числа полноправных граждан - до тысячи человек, по свидетельству того же Аристотеля,- несомненно, должно было привести к ослаблению демократического начала, заложенного в её конституции. Однако Спарта не всегда была такой. Она, безусловно, знала и другие, лучшие времена. Спарта эпохи греко-персидских войн, по словам Геродота, была совсем иным государством, непохожим на дряхлую Спарту конца IV в7.

Насчитывавшая не менее 8 тыс. человек и практически совпадающая с гражданским ополчением, агелла была, вне всякого сомнения, внушительной политической силой. Магистраты, и прежде всего эфоры, избиравшиеся народом из его собственной среды и на твердо устанавливаемый срок, постоянно испытывали на себе мощное психологическое давление со стороны и уже в силу этого должны были проводить более или менее принципиальную политику в интересах всего государства, хотя отдельные случаи коррупции, конечно, не исключены и для этого времени.

Это должно предостеречь от автоматического усвоения мнения таких сравнительно поздних авторов, как Аристотель, на внутриполитическую жизнь Спарты во времена наивысшего подъема ее могущества (в этом и состоит, на мой взгляд, основная ошибка тех, кто видел в Спарте образец чисто олигархического государства). Даже если допустить, что внешняя форма спартанских государственных учреждений претерпела сколько-нибудь существенных изменений, то несколько столетий, в течение которых они оставались в поле зрения греческих историков, было бы методологически неверно отрицать возможность их внутреннего перерождения в связи с постепенным перерождением самого спартанского общества. В результате такого перерождения государственный строй Спарты, первоначально, по-видимому, приближавшийся к тому, что называют умеренной демократией, мог превратиться со временем в самую настоящую олигархию

Взятые во всей своей совокупности социальные и политические институты спартанского общества образуют довольно сложную систему, в которой элементы традиционные, восходящие к самому отдаленному общедорийскому прошлому, переплетаются с позднейшими привнесениями: Многие спартанские учреждения, в том числе, уже упоминавшиеся сисситии, возрастные классы, двойная царская власть, герусия и т. д., несут на себе печать глубокого архаизма и воспринимаются как случайно уцелевшие реликты каких-то давно исчезнувших социальных структур. В свое время это дало повод немецкому этнографу Г. Шурцу назвать Спарту "настоящим музеем древних, повсеместно исчезнувших из культуры обычаев". Однако при более внимательном рассмотрении этот "музей" поражает каждого непредвзятого наблюдателя своей сугубой нетрадиционностью, т. е. как раз теми чертами и особенностями, которые делают спартанское общество весьма далеким от каких бы то ни было стандартов первобытной социальной организации. Среди так называемых "примитивных обществ" мы не найдем ни одного, в котором с такой железной последовательностью насаждалась бы суровая казарменная дисциплина, где столь же неукоснительно проводилась бы политика сознательной изоляции от внешнего мира, как это было в Спарте.

Перенасыщенность общественного строя Спарты пережитками архаических родоплеменных институтов не должна заслонять от нас тот весьма существенный факт, что эти реликтовые учреждения выполняли здесь функции, по природе совсем им несвойственные. Так, знаменитые спартанские криптии в первоначальном своем варианте были, по всей вероятности, одной из разновидностей первобытных посвятительных обрядов или инициаций. В классической Спарте они использовались главным образом как орудие слежки и террора, направленное против илотов. Аналогичные метаморфозы претерпели агелы, сисситии и, вероятно, многие другие элементы "Ликургова строя".

В античной историографии вся ранняя история Спарты делилась на два основных этапа: период "смут и беззакония" (аномии или какономии) и период "благозакония" (евномии)8. Переход от "беззакония" к "благозаконию" сопровождался, согласно версии Плутарха, каким-то подобием государственного переворота, в котором активно участвовал сам законодатель вместе с небольшой группой приверженцев. Европейские историки XIX - начала XX в., поставив под сомнение историческую реальность самого Ликурга, естественно, должны были отвергнуть и идею переворота. В большинстве относящих к этому времени исследований становление "Ликургова строя" изображается как результат спонтанной эволюции самого спартанского общества, выражавшейся в его постепенном приспособлении к той обстановке хронической военной опасности, в которой оказались дорийские первопоселенцы долины Еврота вскоре после своего прихода в эту страну. Считалось, что этот процесс в основных чертах завершился примерно к середине VIII в., и в следующий период своей истории - эпоху мессенских войн Спарта вступила уже вполне сложившимся государством со всеми теми особенностями, которые оставались его отличительными признаками и в более поздние времена.

Однако, уже в начале нынешнего столетия науке стали известны некоторые новые факты, которые заставили многих усомниться в оправданности этой схемы и в известной мере послужили поводом к реабилитации античного предания о "законодательстве Ликурга", хотя теперь уже без самого Ликурга. Непосредственный импульс к пересмотру сложившего в науке представления о древнейших этапах истории Спарты дали сенсационные открытия, сделанные в 1906-1910 гг. английской археологической экспедицией под руководством Даукинса во время раскопок в архаическом святилище Артемиды - Орфии, одном из самых древних спартанских храмов. В ходе этих раскопок было обнаружено большое количество художественных изделий местного, лаконского производства, датируемые VII-VI вв. до н. э. Среди находок английских археологов были представлены великолепные образцы расписной керамики лишь немногим уступающие лучшим произведениям коринфских и афинских мастеров того же времени, уникальные, нигде более не встречающиеся терракотовые маски, предметы, изготовленные из таких видов сырья, как золото, янтарь, слоновая кость. Этот материал наглядно свидетельствовал о том, что архаическая Спарта по праву может считаться одним из самых значительных центров художественного ремесла в тогдашней Греции. В то же время он совершенно не вязался с обычными представлениями о суровом и аскетичном образе жизни спартиатов, о почти абсолютной изолированности их государства от всего остального мира. Объяснить это противоречие можно было только одним способом, предположив, что в то время, на которое приходится весь этот, расцвет спартанского искусства, нивелирующий механизм "Ликургова законодательства" ещё не был пущен в ход и Спарта как "нормальное архаическое государство" почти ничем не отличалась от других греческих полисов. Своей высшей точки развитие лаконской художественной школы достигло в первой половине VI в. Затем около середины того же столетия начинается быстрый и внешне как будто ничем не мотивированный упадок. Заметно снижается качество ремесленных изделий. Совершенно исчезают предметы чужеземного происхождения. Спарта явно замыкается в себе и, очевидно, превращается в государство-казарму, каким ее знали греческие историки V-IV вв.

В античной исторической традиции не зафиксировано ни одного сколько-нибудь значительного сдвига во внутренней жизни Спарты, который можно было бы с уверенностью отнести к середине VI в. Более того, согласно категорическому утверждению Фукидида, за четыре столетия, предшествующие началу Пелопоннесской войны, государственный строй Спарты не претерпел вообще никаких изменений. Показания археологии здесь явно расходятся с показаниями письменных источников. Скорее всего, абсолютное молчание древних историков о событиях VI в. объясняется тем, что, не располагая достаточной информацией о внутреннем положении спартанского государства в столь ранний период, они попросту проглядели какой-то чрезвычайно важный по своим последствиям переворот, до неузнаваемости изменивший не только весь жизненный уклад спартиатов, но также их психологию и образ мыслей.

Впервые мысль о существовании прямой зависимости между упадком спартанского искусства и установлением "Ликургова строя" была высказана английским историком Г. Диккинсом еще в 1912г. Выдвинутая им гипотеза встретила широкую поддержку среди ученых различных и в настоящее время разделяется большинством специалистов, занимающихся историей Спарты. Суммируя все написанное до сих пор на проблеме переворота VI в., мы можем следующим образом представить развитие событий в этот критический для спартанского государства период истории.

Почти все авторы, придерживающиеся концепции переворота, считают важнейшим переломным моментом в ранней истории Спарты Мессенскую войну. После завоевания Мессении в Спарте создалась крайне напряженная обстановка, чреватая угрозой социальной катастрофы. Окруженные со всех сторон численно намного превосходящим порабощенным и зависимым населением, спартиаты жили в непрерывном страхе, постоянно ожидая новых восстаний илотов. В то же время сама Гражданская община Спарты не была единой и страдала от внутренних раздоров. Мощное демократическое движение, охватившее спартанское государство еще в годы мессенских войн, продолжало разрастаться. Основным его лозунгом, как и в других районах архаической Греции, было, по всей видимости, требование всеобщего равенства, под которым понималось уравнение всех граждан в их политических и имущественных правах.

Ответом на эти требования была целая серия реформ, проведенных в первой половине VI в. и завершившихся, скорее всего, около середины того же столетия. Центральное место среди этих преобразований заняла аграрная реформа, заключавшаяся в разделе захваченных мессенских земель, к которым, по-видимому, была присоединена также значительная часть пригодной для обработки земли, находившейся в самой Лаконии, в ближайших окрестностях Спарты. Нарезанные из этой земли приблизительно одинаковые по своей доходности наделы вместе с прикрепленными к ним илотами стали в дальнейшем основной материальной базой спартанской "общины равных", от которой зависело само ее существование. Раздача земель в Мессении и Лаконии позволила значительно расширить рамки гражданской общины путем привлечения в ее состав малоимущих и неимущих спартиатов и, что особенно важно, дала возможность каждому из них вести безбедное существование за счет подневольного труда илотов. Тем самым был сделан первый шаг к превращению спартанского демоса в замкнутое сословие профессиональных воинов-гоплитов, силой оружия осуществляющих свое господство над многотысячной массой порабощенного населения.

Одновременно с земельной реформой или, может быть, спустя какое-то время после нее была запланирована и проведена в жизнь широкая программа социально-политических преобразований, направленных к оздоровлению и демократизации спартанского общества и вместе с тем, несомненно, имевших своей целью превращение всего государства в военный лагерь, готовый противостоять угрозе илотского мятежа. В число этих преобразований входили учреждение системы сисситий, организация государственного воспитания молодежи, установление систематического контроля над личной жизнью и хозяйственной деятельностью спартиатов, введение железной монеты взамен общепринятой серебряной и другие мероприятия, непосредственно связанные с этими событиями.

Независимо от того, кто был автором "Ликурговых законов" демократ или выходец из народа, их антиаристократическая направленность не вызывает у нас сомнений. Жизненный уклад демоса, его вкусы приобрели в Спарте силу закона. Аристократия была до такой степени нивелирована и растворена среди массы граждан, что историки нередко задаются вопросом: "А существовала ли она здесь когда-либо?" Как было уже замечено, некоторыми своими чертами общественно-политический строй, сложившийся в Спарте в результате переворота VI в., напоминает "гоплитскую политию", или тот вариант крестьянской демократии, который возник в Афинах после реформ Клисфена. Однако в отличие от Афин дальнейшее развитие демократии в Спарте оказалось невозможным, так как с установлением "Ликургова строя" резко затормозилось развитие товарно-денежных отношений и начавшая было складываться торгово-ремесленная прослойка навсегда была исключена из политической жизни государства. Сознательно культивируемое полунатуральное сельское хозяйство быстро превратило Спарту в одно из самых отсталых в экономическом отношении государств Греции. Да и те зачатки демократии, которые были заложены реформами VI в., в обстановке хронического милитаризма, суровой военной дисциплины и субординации, столь характерных для известной нам Спарты V, так и не смогли раскрыться в полной мере и в конце концов способствовали прогрессирующей экономической деградации господствующего строя и были обречены на постепенное угасание.

Спарта, как и Афины, была главным ведущим центром греческого мира, но представляла собой другой тип государства, нежели Афины. В противоположность им Спарта была аристократической, а не демократической, республикой.

Спарта располагалась в Лаконике, которая в XII-XI веках до н.э. подверглась вторжению дорических племен. Постепенно, прежде проживавшие там, ахейские племена, были покорены ими и превращены в общинных рабов - илотов. Однако от рабов в строгом понимании значения этого понятия они отличались тем, что отдавали своим господам не весь урожай, а только его половину, и принадлежали не одному конкретному человеку, а государству. Таким образом, статус илотов можно определить как крепостные.

Завоевание поставило перед дорийцами задачу создания органов власти. Однако столь раннее возникновение государства повлекло за собой сохранение ряда первобытнообщинных пережитков и элементов родового устройства. В частности, среди государственных органов в Спарте сохранялись народное собрание и советы старейшин, а государством управляло два вождя - архагета. Если между архагетами царило единодушие, то их власть считалась неограниченной, но так как такое происходило не часто, то таким образом достигалось ограничение их власти.

Народное собрание - апелла - имело демократическую сущность, но со временем утратило реальную силу и стало полностью зависеть от властей.

Ограничение власти царей достигалось не только тем, что их было двое, но и тем, что оба архагета одновременно являлись членами совета старейшин - геруссии. Помимо царей в нее входило еще 28 членов-геронтов, избираемых пожизненно из представителей влиятельнейших спартанских родов, достигших шестидесятилетнего возраста. В функции геруссии входил верховный суд, военный совет, ведение внутренних и военных дел спартанской общины.

С течением времени в Спарте появился еще один орган - эфорат, состоявший из пяти избираемых апеллой эфоров. Эфорат мог оказывать колоссальное влияние на дела государства. Раз в восемь лет эфоры собирались ночью и следили за падающими звездами. Считалось, что если эфоры увидят падающую звезду, то одного из царей необходимо сменить. Кроме того, они имели право требовать объяснения от царей и могли отменять их решения. Эфорат созывал геруссию и апеллу, ведал внешнеполитическими делами, финансовыми вопросами, осуществлял судебные и полицейские функции.

Многие спартанские учреждения и обычаи связывают с именем Ликурга. Его деятельность относят приблизительно к VIII веку до нашей эры. Хотя реальное существование Ликурга не доказано, однако, существует его жизнеописание, написанное Плутархом. Согласно ему, по совету дельфийского оракула Ликург обнародовал ретру - устно изречение, приписывающееся божеству и заключавшее в себе важные постановления и законы. Эта ретра легла в основу спартанского государственного устройства. Согласно ей было установлено коллективное пользование рабами и землей. Граждане были наделены равными наделами земли - клерами; был реорганизован совет старейшин и установлен эфорат. Много было сделано для того, чтобы установился образ жизни, который мы называем спартанским - без роскоши и излишеств. Так требовалось, чтобы в каждом доме крыша была сделана топором, а дверь выпилена пилой. Деньги делались в виде больших тяжелых монет, чтобы предотвратить их накопление.

Большое внимание в Спарте уделялось воспитанию детей, которые должны были расти крепкими воинами, готовыми в любой момент усмирить илотов. Поэтому, по законам Ликурга детей, имевших физические недостатки, убивали.

Воспитание детей отличалось крайней суровостью и проходило в условиях жесткой, а порой даже жестокой дисциплины, с уклоном на военную и физическую подготовку.

Особой задачей государство считало воспитание спартанок, так как община была заинтересована в том, чтобы дети рождались здоровыми и сильными. Поэтому, выйдя замуж, спартанка всецело отдавалась своим семейным обязанностям - рождению и воспитанию детей.

Кроме того, по законам, приписываемым Ликургу, спартанцам было запрещено заниматься ремеслом и торговлей. Это был удел периэков - свободных жителей приграничных районов Лаконики, ограниченных в своих политических правах.

Особенности общественного и государственного строя Спарты объясняются тем, что здесь долгое время продолжали сохраняться пережитки первобытнообщинного строя, которые использовались в целях обеспечения господства над подвластным населением Лаконики. Удерживая порабощенный народ в подчинении, спартанцы были вынуждены превратить свой город в военный лагерь и обеспечивать равенство в своей общине, исключая ее имущественное расслоение.

30

2015-05-20

2015-05-20 3296

3296