Миофасциальная триггерная точка по Дж. Тревелл — «фокус повышенной раздражимости в мышце или ее фасции, проявляющийся в виде боли; боль отражается в характерные для данной мышцы области в покое и/или при движении. Активная триггерная точка всегда является очень чувствительной, препятствует полному растяжению мышцы, ослабляет мышечную силу, обычно дает отраженную боль в ответ на прямое сдавление, опосредует локальный судорожный ответ мышечных волокон на адекватную стимуляцию и часто вызывает вегетативные явления, обычно проявляющиеся в зоне отраженной боли». Миофасциальная триггерная точка может сдавливать нервы, пережимать кровеносные и лимфатические сосуды. Триггерные точки образуются в течение всей жизни человека, как реакция на стрессы — истощение, физические перегрузки, спортивные травмы, вынужденное положение тела, инфекционные заболевания, хирургические операции, психоэмоциональное перенапряжение и др.

Выявление триггерных точек осуществляется при помощи приемов специфической пальпации тканей, подробно описан ных в двухтомной монографии Дж. Г. Тревелл и Д. Г. Симонс «Миофасциальные боли» (Москва: «Медицина», 1989).

|

|

|

Знание всех вышеперечисленных пальпаторных тестов необходимо, однако в ходе осмотра пациента используются только те тесты, которые обусловливаются патологией конкретного пациента. Практически никогда не требуется выполнения полного протокола осмотра и пальпации. Помните, что правильно собранный анамнез заболевания укажет вам направление дальнейшего хода обследования.

3.2.6. Упражнения в пальпации

Сразу отметим, что упражнений в пальпации существует довольно много. Они различаются своими целями и уровнями сложности. Упражнения, которые предлагаются в этом разделе предназначены для начинающих изучать остеопатию. Возможно, они покажутся простыми на первый взгляд, однако не торопитесь с выводами. Эти упражнения помогут вам продвинуться в вашей пальпации.

Упражнение 1. Сядьте с партнером лицом друг к другу. Предплечья лежат на столе. Кисти и предплечья, расположенные плоско, лежат на предплечьях партнера и наоборот. Анализируйте кожу и сравнивайте ощущения. Пальпируйте в продольном и поперечном направлениях, индуцируя легкие движения рукой, находящейся на предплечье. Определите эластичность поверхностной фасции, оцените поверхностные сосуды и все изменения текстуры, которые могут быть вызваны соматической дисфункцией.

Упражнение 2. Сравнивайте ваши ощущения при пальпации в положении пронации и супинации кисти и предплечья. Немного увеличьте давление, чтобы почувствовать слои средней и глубокой фасций, которые окружают мышечные и костные структуры. Опишите эти апоневрозы (гладкие, прочные, непрерывные).

|

|

|

Упражнение 3. Мобилизовать текстуру предплечья в четырех направлениях и оценить толщину, плотность и форму. Сосредоточиться на мышце, следовать в направлении мышечных волокон. Провести это упражнение с открытыми и закрытыми глазами. Затем попросить напрячь мышцы предплечья, сравнить и почувствовать, есть ли гипертонус, который может быть одной из причин соматической дисфункции.

Упражнение 4. В положении одной руки в супинации протестируйте мышечно-сухожильные соединения на уровне лучезапястного сустава, круговую связку запястья. Затем в этом же положении пальпируйте локоть на уровне головки лучевой кости захватом «щипцами» с использованием первого пальца с одной стороны и остальных пальцев с другой стороны.

3.2.7. Ошибки при пальпации

При пальпации следует избегать трех основных ошибок: о недостаточной сосредоточенности; в слишком большого давления; в слишком много движений.

Ощущение движения необходимо при пальпации для выработки хорошей структуральной оценки. Оценивайте нормальное движение, гипер- и гипоподвижность для выяснения ее причин.

В остеопатической диагностике часто используется триада: осмотр, пальпация и поиск болезненности, исследование подвижности. Только после этого обычно следуют дополнительные исследования.

3.3. Диагностические тесты

Невозможно описать все диагностические тесты, поэтому ниже приводятся только базовые тесты мышечно-скелетной системы, которые используются большинством остеопатов.

3.3.1. Тест латерофлексии стоя

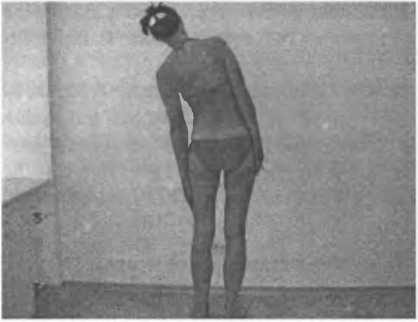

Положение пациента: стоя, стопы на уровне тазобедренных суставов параллельны друг другу, руки свободно свисают.

Положение врача: стоя позади пациента, немного отойдя от него.

Врач просит пациента сделать наклон во фронтальной плоскости влево, не отрывая стоп от пола. Левая ладонь пациента скользит вдоль наружной поверхности одноименного бедра. Затем врач просит вернуться в нейтральное положение и сделать наклон вправо. Сторона более низкого опускания руки соответствует стороне латерофлексии.

Тест повторить два раза.

Рис. 1. Тест латерофлексии

3.3.2. Тест латерофлексии № 2

Положение пациента то же, что и в предыдущем тесте. Положение врача: стоя позади пациента.

Положение рук врача: руки врача укладываются на гребни подвздошных костей.

2015-05-22

2015-05-22 1033

1033