Аварийное фонтанирование до воспламенения может продолжаться несколько суток, в результате вблизи фонтана (скважины) образуется зона загазованности и растекания нефти (загазованность на несколько километров, а розлив на сотни метров), а если фонтанирование происходит на море, то значительная площадь поверхности воды покрывается нефтью.

Через 15—30 мин после воспламенения фонтана металлоконструкции в

зоне пламени теряют несущую способность, деформируются и загромождают устья. С течением времени от воздействия пламени, воды, нефти или газа может происходить ослабление крепления устьевого оборудования, повреждение скважины может привести к изменению вида фонтанирования, состава струи или дебита.

На кусте скважины располагают в 3 м друг от друга, и скорость распространения пожара значительно больше, чем в одиночной скважине.

Особенностью распространения пожара в условиях моря является создание угрозы соседним сооружениям за счет перемещения пламени и нефти по воде. Когда волнение моря до 2 баллов, пленка нефти способна перемещаться по направлению ветра до 1 км/ч.

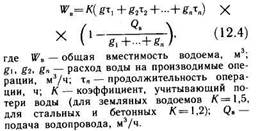

Одним из серьезных осложнений пожара может объясняться образование кратера на устье или грифонов на прилегающей территории (рис. 12.2).

В целом особенности обстановки можно характеризовать следующими параметрами: большой скоростью распространения горения в объеме фонтанирующей струи, значительной скоростью стабилизации теплофизи-ческих параметров; возможностью распространения пожара в пределах зоны загазованности и розлива нефти, а также возможностью изменения во времени характера фонтани-

|

рования, состава, вида струи и дебита; образованием группового фонтанирования на кустах скважин.

Наличие кратеров или грифонов определяет формы организации, выбора способа тушения и огнетушащих средств.

Организация тушения пожара. Все организационные и технические мероприятия по тушению и ликвидации фонтана осуществляются под руководством штаба в соответствии с Инструкцией по безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов.

Для ликвидации пожара (аварии) приказом по объединению (управлению, министерству) создается штаб, который несет ответственность за состояние и результаты проведения работ.

Ответственным руководителем этих работ (штаба) назначают представителя этого ведомства.

Действия пожарных подразделений проводят с учетом решений штаба, в состав которых входит один

из руководителей пожарной охраны УПО, ОПО.

Кроме пожарной службы создаются другие: транспортная, водоснабжения, строительная, медицинская, КПП, связи, подготовки, оборудования, снабжения и питания.

Задачами пожарной службы являются: обеспечение водяной защиты людей, работающих на устье скважины, орошение фонтана и металлоконструкций, организация и тушение пожара.

Для тушения пожара фонтана создается оперативный штаб, задачи которого изложены в БУПО-85.

При организации тушения фонтанов большое значение придается проведению подготовительных работ: создание расчетных запасов воды; расчистка места пожара от оборудования и металлоконструкций; развертывание средств тушения и подготовка площадок для боевых позиций сил и средств; осуществление мероприятий, связанных с отводом и сбором нефти после тушения, защита ближайших объектов, населенных пунктов и т. д.

Если нет естественных или специальных водоисточников, создают искусственные водоемы, запас воды которых должен обеспечивать бесперебойную работу подразделений в течение светлого времени суток с пополнением запаса воды.

Вместимость водоема определяется по формуле

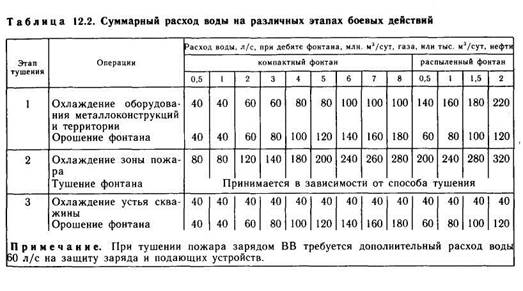

Время тушения т и расход воды на этапе определяются в зависимости от способа тушения, дебита фонтана, метеусловиями и другими факторами.

Как правило, общий объем воды составляет 2,5—5 тыс. м3. Поэтому для хранения данного запаса воды

сооружаются специальные водоемы. Они должны располагаться в безопасных местах, с двух противоположных сторон относительно устья скважины, перпендикулярно направлению господствующего ветра на расстоянии 150 —200 м от устья, водоемы должны иметь площадку на 10—15 автомобилей.

Расчистка места пожара проводится с целью удаления из устья скважины конструкций и оборудования, препятствующих развертыванию сил и средств. Кроме того, создаются безопасные условия ведения работ по ликвидации фонтана. Расчистка места пожара проводится под защитой водяных струй.

При защите территории водяными струями выделяют две зоны: первая — это территория и конструкции, на ней расположенные, контактируют с пламенем, где интенсивность подачи составляет 0,35 л/(м2-с), а вторая — это территория и конструкции, на ней расположенные, прилегают к первой зоне на расстоянии 10—15 м, где интенсивность подачи составляет 0,15 л/(м2-с).

Развертывание сил и средств включает в себя устройство площадок для боевых позиций и пожарной техники, установку пожарной техники и прокладку рукавных линий к боевым позициям.

Меры по отводу и сбору нефти должны обеспечивать: ограничение зоны растекания нефти или другой ЛВЖ, ГЖ; отвод ЛВЖ, ГЖ из обвалования в специальные сборники, расположенные вне зоны высоких температур.

Способы тушения фонтанов и техника безопасности. Наиболее эффективными средствами тушения фонтанов являются: вода, газоводяные смеси от АГВТ, газообразные продукты заряда ВВ, огнетушащие порошки.

Основным критерием подачи огне-тушащего средства является его Удельный расход, который зависит от вида огнетушащего средства, способа подачи, условий смешивания с горючим. Процесс тушения фонтанов состо-

ит из 3 этапов: первый этап__

подготовка к тушению, что включает в себя охлаждение оборудования и техники, находящихся в зоне пожара, а также орошение факела фонтана, продолжительность этапа 1 ч.

Второй этап — тушение фонтана с одновременным продолжением операций, предусмотренных первым этапом. Продолжительность определяется способом тушения.

Третий этап — охлаждение устья скважины и орошение фонтана после тушения, продолжительность этапа 1 ч.

Потребные расходы огнетушащих средств определяются способом тушения, приведены потребные расходы воды в табл. 12.2.

Основные способы тушения фонтанов рекомендованы в БУПО-85, в зависимости от типа фонтана способами могут быть: закачка воды в скважину через устьевое оборудование; тушение струями автомобилей газоводяного тушения, водяными струями из лафетных стволов; взрывом заряда ВВ, огнетушащими порошками, а также комбинированным способом.

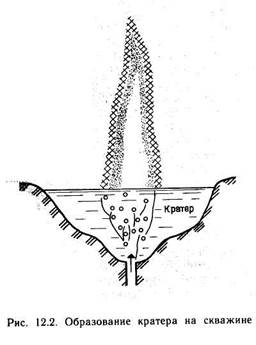

Тушение водой через устьевое оборудование применяется, когда на скважине сохранилось оборудование устья, позволяющее подключить насосные установки для закачки воды.

Для этих целей применяют цементировочные агрегаты высокого давления.

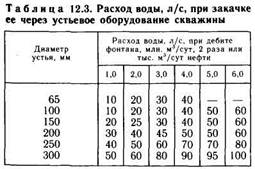

Расходы воды на тушение компактных фонтанов этим способом сведены в табл. 12.3.

Схемы подачи приведены на рис. 12.3, время тушения составляет 5 мин, отсчет времени ведется с момента появления воды в факеле фонтана.

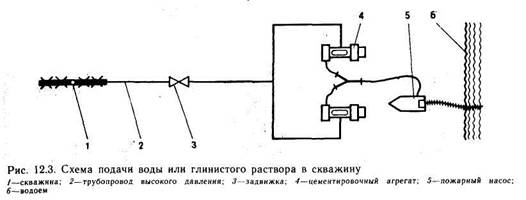

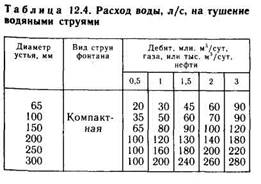

Тушение компактными струями воды применяется для тушения компактных струй факела с дебитом фонтана до 3 млн. м3/сут газа.

Подача струй осуществляется с помощью лафетных стволов типа ПЛС-20, размещая их равномерно по дуге 210—270° с наветренной стороны. Существует несколько приемов

|

|

|

|

|

|

введения водяных струи в факел фонтана (рис. 12.4).

Первый прием (рис. 12.4, а) заключается в том, что водяные струи вводят в основание струи фонтана, а затем синхронно медленно с фикса-

цией через каждые 1—2 м на 30— 60 с поднимают вверх по факелу до полного срыва пламени.

Для четкого управления ствольщиками выделяется один ведущий ствол, которым (вместе со ствольщиком) управляет начальник боевого участка.

Второй прием (рис. 12.4, б) заключается в том, что водяные струи подают в газовую струю фонтана в два этапа. Сначала в негорящую часть фонтана вводят две водяные струи и удерживают в таком положении до конца тушения. Остальными струями воды путем синхронного маневрирования снизу вверх пожар тушат аналогично первому приему. Данный

прием имеет некоторое преимущество по сравнению с первым. Введение Двух струй в негорящую часть фонтана поднимает фронт пламени, снижает высоту факела и ослабляет интенсивность теплового излучения.

Третий прием (рис. 12.4, е) заключается в совместном применении лафетных и ручных стволов. Водяные струи лафетных стволов поднимают пламя на 7—8 м над устьем скважины, тем самым уменьшая общую высоту пламени и интенсивность теплового излучения. После чего ручные стволы А подводят к устью скважины на расстояние 1,5—2 м и подают воду вдоль струи фонтана. Этот прием позволяет на*30 % уменьшить расходы воды на тушение. Расчетное время тушения 1 ч.

Расход воды на тушение водяными струями приводится в табл. 12.4.

Примерная схема боевого развертывания при тушении компактными струями воды приведена на рис. 12.5.

При фонтанировании скважины по кольцевому зазору эквивалентный диаметр устья скважины вычисляется по площади истечения.

Тушения газоводяными струями от автомобиля АГВТ-100(150). Наибольшее распространение за последние

|

|

|

|

|

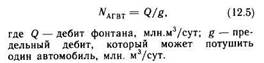

| Количество АГВТ для тушения определяется по формуле |

10—15 лет получил способ тушения фонтанов с помощью автомобилей АГВТ.

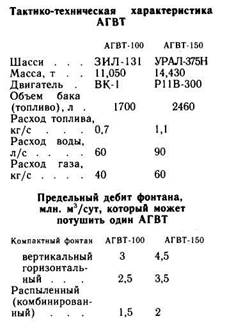

АГВТ представляет собой пожарный автомобиль, на шасси которого размещен турбореактивный двигатель. АГВТ имеет топливную систему питания реактивного двигателя, гидравлическую систему для управления двигателем, систему подачи воды в выхлопную струю двигателя, а также систему орошения. Управление автомобилем осуществляется с платформы или дистанционно с помощью выносного пульта. В газоводяной струе содержится около 60 % воды и 40 % газа, на выходе из сопла концентрация кислорода не более 14 %, по мере удаления от соплй содержание кислорода увеличивается и в рабочем сечении, т. е. на расстоянии 12—15 м составляет 17—18%. Вода частично испаряется, попадая в струю раскаленного газа, а в зону горения вода попадает в распыленном состоянии.

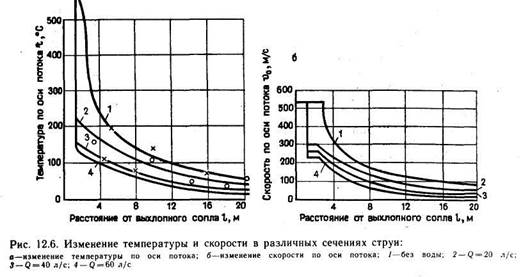

Основные параметры газоводяной струи приведены на рис. 12.6.

Экспериментами установлено, что газоводяная струя обладает высоким охлаждающим эффектом, например: при подаче 60 л/с воды (АГВТ-100) в течение 5 мин снижает температуру фонтанной арматуры с 950 до 100— 150 °С.

Эффективность тушения зависит от содержания воды в струе и имеет оптимальное значение в пределах 55—60 л/с.

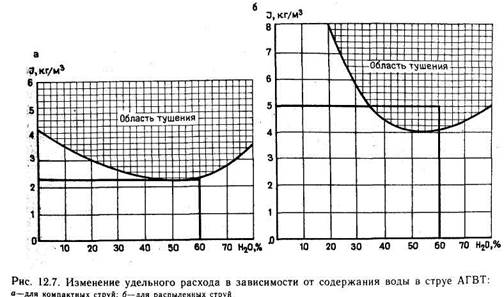

Изменение удельного расхода огнетушащего средства в зависимости от содержания воды в струе при тушении фонтанов показано на графиках рис. 12.7, где по оси абсцисс откладывается весовая концентрация воды в струе, по оси ординат — удельный расход.

За оптимальный удельный расход, содержащий 60 % воды, при тушении компактных фонтанов принимают 2.2, распыленных 5 кг/м3 газа.

Характеристика АГВТ и предельный дебит, который может потушить один автомобиль, приведены ниже.

В случае, когда автомобилей недостаточно, применяют комбинированный способ АГВТ и водяные струи, подаваемые из лафетных стволов, при этом коэффициент использования стволов принимают равным 0,7, т. е. количество лафетных стволов, обозначенных в табл. 12.4, увеличивают на 30%.

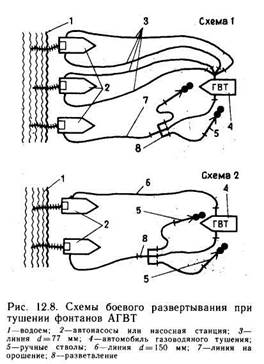

Для установки АГВТ готовятся две позиции — основная и запасная.

Основная из позиций с наветренной стороны, запасная с учетом направления господствующих ветров. Ширина площадки должна быть такой, чтобы при установке нескольких АГВТ расстояние между ними было не менее 1,5 м. Расстояние от площадки до устья скважины должно быть не более 15 м.

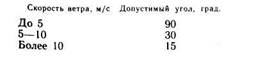

Направление огнетушащей струи от АГВТ зависит от скорости и направления ветра. Если на боевой позиции работают несколько АГВТ, тог-

да автомобили размещают на дуге в секторе не более 90°, скорость ветра и соответствующий угол приведены ниже:

Тушение газоводяной струей факела осуществляется следующим образом: струя подводится под основание пламени, фиксируется относительно факела и плавно перемещается по оси факела вверх до срыва пламени, при прорыве пламени атака повторяется.

Если в течение расчетного време-

|

|

|

|

на фонтан не потушили, АГВТ выключают и устанавливают причину, которой может быть: недостаточная интенсивность подачи; большое расстояние от устья; неправильный выбор позиции по отношению к направлению ветра; неправильное взаимное расположение нескольких автомобилей и несинхронность в их работе.

При комбинированном тушении совместно с лафетными стволами сначала подают лафетные стволы, поднимают фронт пламени до максимальных значений, затем включают в работу АГВТ.

Схемы работы АГВТ приведены на рис. 12.8.

Тушение огнетушащими порошками. Для тушения используются пожарные автомобили АП-3 и АП-5 с расходами порошка ПСБ из лафетных стволов 20 и 40 кг/с. Автомобили устанавливают на расстоянии 10 м от устья скважины. Натурными экспериментами установлено, что этот способ эффективен при тушении компактных фонтанов, интенсивность подачи порошка должна составлять 1 кг/кг нефти или 1 кг/м3 газа, расчетное время принимается за 30 с.

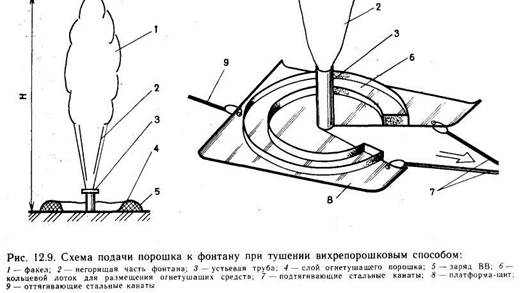

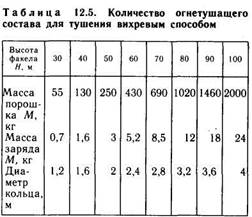

Суть вихрепоро^щкового способа (табл. 12.5) состоит в том, что огне-тушащий порошок вводят в зону горения взрывом заряда ВВ. На металлический поддон П-образной формы укладывают детонирующий шнур, на него — шашки (патронированный аммонит), затем мешки с порошком (рис. 12.9). Эта платформа собирается на безопасном расстоянии и подтягивается трактором на тросах к устью скважины. Взрыв производят дистанционно из специальных мест. Личный состав отводят на безопасное расстояние. Опытами установлено, что на 1 млн. м3/сут газа требуется 60 кг порошка ПСБ. Для подачи 100 кг порошка требуется 1 кг ВВ.

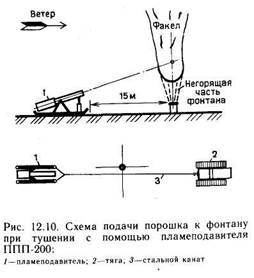

Тушение пневматическим порошковым пламеподавителем (ППП-200), полезный объем порошка 200 кг.

Выброс порошка осуществляется энергией сжатого воздуха, количество установок принимается из рас-

чета — одна установка на фонтан дебитом 3 млн. м3 газа в сутки.

Установку располагают с подветренной стороны на расстоянии 15— 20 м от устья скважины (рис. 12.10). Оператор производит коррекцию положения ствола в вертикальной и горизонтальной плоскостях таким образом, чтобы точка прицеливания была на 3—5 м выше нижнего среза пламени. По команде РТП подают ежа-

тый воздух для обеспечения выброса порошка.

Тушение взрывом заряда ВВ применяется в случае неэффективности других способов и при наличии специального проекта, утвержденного вышестоящей организацией промысла и согласованного с органами Госпром-атомнадзора СССР.

Расчетное время тушения — 1 ч.

До взрыва заряда ВВ личный состав тренируют на фрагменте заряда соответствующих размера и массы, и только после отработки всех элементов боевых действий и правил техники безопасности заряд ВВ подают к устью скважины.

Подача заряда ВВ к устью скважины осуществляется в основном тремя способами: на укосине по рельсовым путям с помощью подъемного крана и поворотной стрелы, по стальному тросу с помощью лебедок и тягачей.

Особенности тушения фонтанов на море. Аварийное фонтанирование может привести к групповому пожару. При пожаре на скважине в море вокруг нее выгорают покрытие в ра-

диусе до 20 м, практически вся площадь приэстакадной площадки.

Боевые позиции АГВТ оборудуют на специальном основании или на приэстакадной площадке.

При низком расположении устья скважины АГВТ устанавливают без шасси на специальном консоле.

Тушение пожара на море прово-

дится в два этапа: сначала тушат горящую пленку нефти или конденсата на поверхности воды, затем тушат фонтан. Способы и приемы тушения применяются те же, что и на суше.

2015-06-10

2015-06-10 1917

1917