За последнее десятилетие возрос резервуарный парк хранения нефти и нефтепродуктов, построено значительное количество подземных железобетонных резервуаров объемом 10, 30 и 50 тыс. м3, металлических наземных резервуаров объемом 10 и 20 тыс. м3, появились конструкции резервуаров с понтонами и плавающими крышами объемом 50 тыс. м3, в Тюменской области построены резервуары объемом 50 тыс. м на свайном основании.

Развиваются и совершенствуются средства и тактика тушения пожаров нефти и нефтепродуктов.

Резервуарные парки разделяются на 2 группы.

Первая — сырьевые парки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов; базы нефти и нефтепродуктов. Эта группа разделяется на 3 категории в зависимости от вместимости парка, тыс. м3.

Св. 100............................................ 1

20—100.................................... 2

До 20............................................... 3

Вторая группа — это резервуарные парки, которые входят в состав промышленных предприятий, объем которых составляет для подземных резервуаров с ЛВЖ 4000 (2000), для ГЖ 20 000 (10 000) м3. В скобках приведены цифры для наземных резервуаров.

|

|

|

Классификация резервуаров. По материалу: металлические, железобетонные. По расположению: наземные и подземные. По форме: цилиндрические, вертикальные, цилиндрические горизонтальные, шаровые, прямоугольные. По давлению в резервуаре: при давлении, равном атмосферному, резервуары оборудуют дыхательной аппаратурой, при давлении, выше атмосферного, т. е. 0,5 МПа,— предохранительными клапанами.

Резервуары в парках могут размещаться группами или отдельно.

Для ДВЖ общая вместимость

группы резервуаров с плавающей крышей или понтонами составляет не более 120, а со стационарными крышами — до 80 тыс. м3.

Для ГЖ вместимость группы резервуаров не превышает 120 000 м3.

Разрывы между наземными группами — 40 м, подземными — 15 м. Проезды шириной 3,5 м с твердым покрытием.

Противопожарное водоснабжение должно обеспечивать расход воды на охлаждение наземных резервуаров (кроме резервуаров с плавающей крышей) на весь периметр согласно СНиПу.

Запас воды на тушение должен быть на 6 ч для наземных резервуаров и 3 ч для подземных.

Канализация в обваловании рассчитывается на суммарный расход: подтоварной воды, атмосферной воды и 50 % расчетного расхода на охлаждение резервуаров.

Особенности развития пожаров. Пожары в резервуарах обычно начинаются со взрыва паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара и срыва крыши или вспышки «богатой» смеси без срыва крыши, но с нарушением целостности ее отдельных мест.

Сила взрыва, как правило, большая у тех резервуаров, где имеется большое газовое пространство, заполненное смесью паров нефтепродукта с воздухом (низкий уровень жидкости).

|

|

|

В зависимости от силы взрыва в вертикальном металлическом резервуаре может наблюдаться обстановка:

крыша срывается полностью, ее отбрасывает в сторону на расстояние 20—30 м. Жидкость горит на всей площади резервуара;

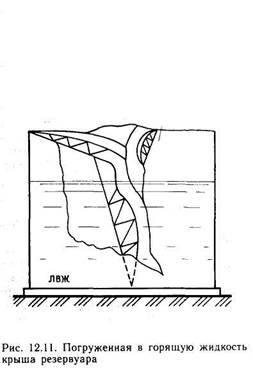

крыша несколько приподнимается, отрывается полностью или частично, затем задерживается в полупогруженном состоянии в горящей жидкости (рис. 12.11);

крыша деформируется и образует небольшие щели в местах крепления к стенке резервуара, а также в свар-

ных швах самой крыши. В этом случае горят пары ЛВЖ над образованными щелями. При пожаре в железобетонных заглубленных (подземных) резервуарах от взрыва происходит разрушение кровли, в которой образуются отверстия больших размеров, затем в процессе пожара может произойти обрушение покрытия по всей площади резервуара из-за высокой температуры и невозможности охлаждения их несущих конструкций.

У цилиндрических горизонтальных, сферических резервуаров при взрыве чаще всего разрушается днище, в результате чего жидкость разливается на значительную площадь, создается угроза соседним резервуарам и сооружениям.

Состояние резервуара и его оборудования после возникновения пожара определяет способ тушения и

|

|

боевых действий подразделений. Например, значительное влияние на продолжительность тушения в подземных резервуарах оказывают железобетонные сваи, в зоне которых пена разрушается от тепловой радиации, чем объясняется увеличение нормативного времени подачи пены.

Основными параметрами пожаров в резервуарных парках являются: площадь пожара, высота факела пламени, плотность теплового потока, скорость выгорания, скорость прогрева жидкости.

Горение ЛВЖ и ГЖ со свободной поверхности происходит сравнительно спокойно при высоте светящейся части пламени, равной 1,5 диаметров резервуара.

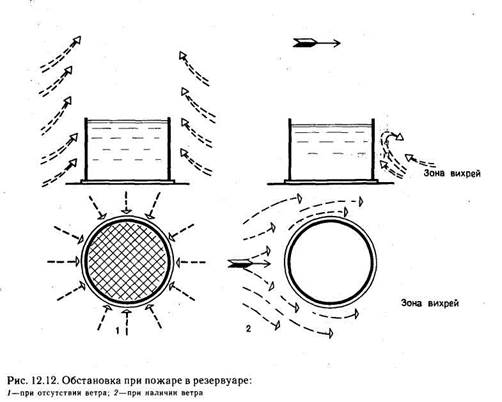

При наличии ветра горение значительно усиливается, масса дыма и пламени отклоняется в сторону, тем самым усложняет обстановку на пожаре за счет увеличения вероятности распространения пожара на соседние резервуары и сооружения, ведет к потере ориентации, сковывает боевые действия подразделений (рис. 12.12).

Изменяется тепловой режим пожара за счет увеличения теплоотдачи к поверхности жидкости, стенки резервуара, контактируя с пламенем, нагреваются до более высокой температуры.

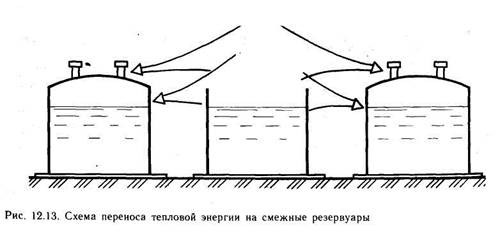

За счет теплового излучения факела пламени, а также конвективного переноса тепла раскаленными газами часто происходит воспламенение паров нефтепродуктов на соседних резервуарах, выходящих через дыхательную арматуру, замерные устройства и т. п. (рис. 12.13).

Температура пламени зависит от вида нефтепродукта и практически не зависит от размеров факела и колеблется от 1000 до 1300 °С.

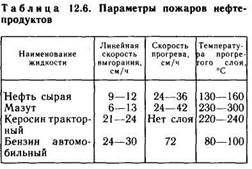

Линейная скорость выгорания различных нефтепродуктов с зависимости от их физико-химических свойств находится в пределах от 6 до 30 см/ч: она практически не зависит от размеров резервуара или от площади горения, если эта площадь превыша-

Процесс горения нефтепродуктов в резервуарах металлических наземных и железобетонных подземных при полностью разрушенной крыше практически не отличается. Например, линейная скорость выгорания ул для нефти составляет 12 см/ч для обоих видов резервуара, а скорость прогрева уп в металлических резервуарах для нефти составляет 24— 36 см/ч и в железобетонных 24— 30 см/ч.

Накопление тепла в поверхностном слое нефтепродукта в значительной степени влияет на процесс тушения. Высокая температура разрушает пену, увеличивает расход огнетушащих средств и время тушения.

На поверхности жидкости температура близка к температуре кипения, но у нефти температура поверхности медленно возрастает по мере выгорания легких фракций. Для большинства нефтепродуктов температура поверхности жидкости составляет более 100 °С.

|

|

|

Наличие прогретого слоя наблюдается при длительном горении сырых нефтей и мазутов.

Необходимо отметить, что бензин быстро прогревается, как нефть и мазут, но температура прогретого слоя ниже температуры кипения воды или близка к ней (табл. 12.6), поэтому выброс маловероятен.

Основными явлениями, сопровождающими пожар в резервуарных парках, являются вскипание и выброс.

По характеру прогрева у поверхности все ЛВЖ и ГЖ можно разделить на две группы. Первая группа,

у которой температура в слое почти не меняется во времени (спирты, ацетон, бензол, керосин, дизельное топ-

ливо и др.), а на поверхности горения устанавливается температура, близкая к температуре кипения. Вторая

|

группа (сырая нефть, бензин, мазуты и др.)—при длительном горении у поверхности образуется кипящий слой.

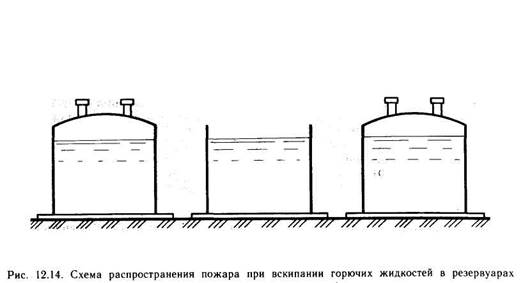

Бывают случаи, когда нет слоя воды, но она имеется в виде эмульсии в самой горючей жидкости. При уменьшении вязкости верхнего слоя нефти капли воды опускаются вглубь и накапливаются там, где вязкость нефти еще велика. Одновременно капли воды нагреваются и закипают. Пары воды вспенивают нефть, которая переливается через борт и происходит вскипание (т. е. вскипание воды, содержащейся в нефти). Вскипание возникает раньше, чем выброс. Сейчас нет точных данных, позволяющих РТП определить время, по истечении которого наступит вскипание. Время вскипания зависит от сорта и влажности нефти, высоты свободного борта и т. д. (рис. 12.14).

Опытами установлено, что если высота свободного борта превышает толщину прогретого слоя больше чем вдвое, жидкость не переливается через борт при условии содержания воды в нефти до 1 %, тогда вскипание происходит через 45—60 мин. Вскипание увеличивает температуру пламени до 1500 °С, высота пламени увеличивается в 2—3 раза, тепловой поток возрастает в несколько раз (за счет полного сгорания в зоне горения).

|

|

|

Выброс можно объяснить следующим образом. Температура прогретого слоя нефти может достигать 300 °С. Этот слой, соприкасаясь с водой, нагревает ее до температуры значительно большей, чем температура кипения. При этом происходит бурное вскипание воды с выделением большого количества пара, который выбрасывает находящуюся над водой нефть за пределы резервуара.

Итак, анализ причин выброса показывает, что он может произойти во время пожара в резервуаре, где под слоем жидкости находится вода, т. е. в зависимости от условий хранения; где образуется прогретый слой жидкости; где температура прогре-

того слоя выше температуры кипения воды.

Время выброса (т. е. время от начала пожара до выброса) можно определить, если известен уровень жидкости в резервуаре Я, толщина слоя воды А, а также линейная скорость выгорания ул и скорость прогрева у„, тогда получим время, ч, по формуле

Как вывод можно отметить, что вскипание и выброс на пожарах в резервуарных парках представляют серьезную опасность для личного состава и техники, увеличивают размеры пожара, изменяют характер горения, вызывают необходимость перегруппировки сил и средств, введения резерва, изменения плана тушения и т. п.

Основными мерами борьбы с вскипанием и выбросом могут быть:

ликвидация пожара до вскипания или выброса;

дренирование (откачка) слоя воды из резервуара.

Для выбора эффективных боевых действий РТП должен иметь данные по параметрам пожара и явлениям, сопровождающим пожар.

Тушение пожара. Для обеспечения условий успешного тушения пожаров в резервуарных парках хранения ЛВЖ и ГЖ в гарнизонах проводятся необходимые мероприятия:

создание запасов на объектах ив гарнизонах необходимого количества пенообразующих средств, хранение нормативного запаса средств на нефтебазе (если в городе несколько нефтебаз, то пенообразующие средства могут храниться в другом месте, но доставка их должна быть обеспечена в течение часа);

возможность быстрого сосредоточения необходимого количества этих средств на пожар;

совершенствование тактической выучки личного состава пожарных частей и порядка сбора начальствующего состава гарнизона;

разработка планов тушения пожаров.

Для этих целей на каждой нефтебазе заранее разрабатывается план пожаротушения, расчет сил и средств проводят в двух вариантах. Первый вариант (нормативный) предусматривает тушение наибольшей площади резервуара, второй — тушение пожаров в усложненных условиях, т. е. в случае распространения пожара на другие резервуары. Для наземных металлических резервуаров этот вариант подразумевает горение всех резервуаров в обваловании (группы), для подземных — не менее одной трети резервуаров.^

Для тушения'пожаров в резервуар-ных парках с помощью передвижной пожарной техники и полустационарных систем применяют:

воду в виде распыленных струй;

огнетушащие порошки и инертные газы;

перемешивание горючей жидкости;

воздушно-механическую пену средней и низкой кратности.

Для успешного тушения распыленными струями воды в основном темных нефтепродуктов с температурой вспышки больше 60 °С должны быть выполнены условия:

дисперсность воды 0,1—0,5 мм;

одновременное перекрытие струей воды всей площади горения;

интенсивность подачи не менее 0,2 л/(м2-с).

Огнетушащие порошки (ПС и ПСБ) применяются для тушения различных ЛВЖ и ГЖ в резервуарах объемом не более 5 тыс. м3.

Для подачи порошков в основном применяют схему полустационарной подачи в резервуар, подключая к ней передвижные средства, автомобили порошкового тушения, или их подают с помощью стволов через борт резервуара.

Перемешивание жидкости используется также в основном в полустационарных или стационарных системах тушения и может осуществляться с помощью струй воздуха или самого нефтепродукта. Сущность тушения заключается в том, что поверхностный слой горящей жидкости охлаждается за счет смешения с нижними холодными слоями до температуры ниже температуры самовоспламенения. Способ перемешивания можно применять только для тушения жидкостей, у которых температура вспышки не менее чем на 5 °С выше температуры воздуха при вместимости резервуаров от 400 до 5000 тыс. м3.

В качестве основного средства ту-

|

шения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах применяют огне-тушащие пены средней и низкой кратности.

Воздушно-механическая пена средней кратности является основным средством тушения ЛВЖ и ГЖ, низкой кратности допускается для тушения пожаров в резервуарах, оборудованных установками УППС (через слой горючего).

Нормативные интенсивности подачи средств для тушения ЛВЖ составляют 0,08, а для ГЖ и нефтей 0,05 л/(м2-с). Более подробный перечень ЛВЖ и ГЖ и интенсивности подачи огнетушащих средств для их тушения приведены в специальных рекомендациях.

В настоящее время в практике работы пожарной охраны применяются в основном три приема подачи огнетушащих пен в резервуары:

через слой горючего с помощью специального оборудования резервуара;

через борт резервуара в виде навесной струи с помощью пенных стволов, пеносливов и др.

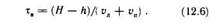

Для эффективной работы схемы подачи воздушно-механической пены низкой кратности с помощью УППС через слой горючего (рис. 12.15) необходимо: соединить автонасосы или насосную станцию, открыть задвижку, закрыть отверстие на воздушно-пенном стволе и создать давление 0,2 МПа, когда капсула достигнет упора и рукав выйдет на поверхность, необходимо увеличить давление до 0,7—0,8 МПа, открыв отверстие на воздушно-пенном стволе, можно подавать огнетушащий состав и снизу в слой горючего без капсулы и рукава.

Пена при способе подачи через слой горючего, попадая на поверхность, меньше разрушается от воздействия высокой температуры, так как не проходит через зону пламени (сверху вниз), что имеет место в способе «через борт резервуара». Но этот способ требует специального оборудования на резервуаре, обеспечивающего следующие параметры: расход

раствора 25—40 л/с и соответственно пенообразователя от 1,5 до 3 л/с для объема 5 тыс. м3.

Основными недостатками данного способа тушения являются:

невозможность использования при горении в обваловании;

разрушение, смятие пены во время движения по рукаву через слой горючего;

ограничена возможность выбора позиции для подачи пены в зависимости от направления ветра, т. е. практически невозможно использовать оборудование с подветренной стороны.

Наиболее распространенным приемом подачи пены в резервуар является слив ее на горящую поверхность с помощью переносных пеноподъемни-ков, автоподъемников и стационарных пенокамер.

Применение пеноподъемников, особенно на гусеничном ходу, значительно повышает эффективность использования этого приема.

На практике чаще всего прибегают к комбинированному приему, например, подачи через пенослив и струями, что позволяет более рационально распределять пену по поверхности жидкости.

Для снижения интенсивности разрушения пены при осуществлении любого из приемов необходимо интенсивное охлаждение стенок резервуаров, особенно в местах подачи пены.

Несмотря на разнообразие приемов подачи пены, в практике все же встречается обстановка, когда ни один из приемов осуществить нельзя. Например, при деформации стенок металлического резервуара или частичном разрушении, обрушении и погружении кровли в жидкость с образованием «глухого» пространства. В таких случаях для ввода пены в стенке резервуара прорезают отверстие на высоте 1 м от поверхности жидкости. Размеры отверстия должны быть несколько больше размеров пенослива, диаметра ствола, генератора. Для подачи пены в железобетонные резервуары, кровля которых сохранилась,

используют люки или снимают плиты покрытия с помощью тросов и лебедок. Если поверхность жидкости загромождена обрушившимися конструкциями, то в таких случаях для освобождения поверхности жидкости и обеспечения растекания по ней пены производят подкачку воды или нефтепродукта в резервуар с тем, чтобы поднять уровень жидкости и закрыть ею обрушившиеся конструкции кровли. Данным приемом следует пользоваться с осторожностью, чтобы не переполнять резервуары. Воду для повышения уровня нефтепродукта в резервуарах можно применять лишь для ЛВЖ, т. е. жидкостей, не дающих выбросов.

Наряду с приемами подачи большое значение в тушении имеет правильное определение места ввода пены в зону горения. Обычно пену вводят в местах, где тепловое воздействие на нее наименьшее и откуда она может беспрепятственно расте-

каться по поверхности горящей жидкости. Целесообразно вводить пену с одного-двух направлений мощными потоками, так как при этом она меньше разрушается, быстрее продвигается и лучше преодолевает препятствия. В резервуары пену вводят, как правило, с наветренной стороны.

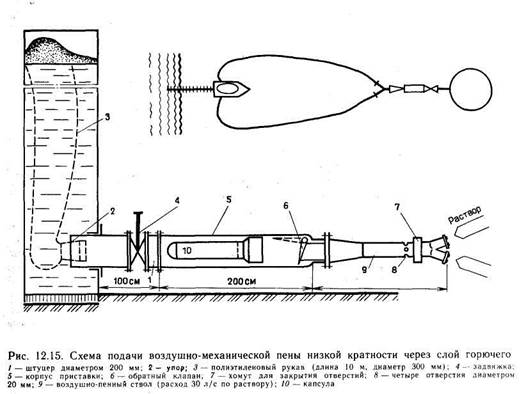

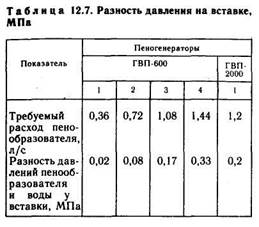

Для эффективной работы схемы, приведенной на рис. 12.16, необходимо поддерживать перепады давлений на насосе и вставке, которые приведены в табл. 12.7.

Подготовка и проведение пенной атаки. Подготовку к пенной атаке необходимо проводить в минимальные сроки, так как увеличение времени горения повышает опасность распространения пожара на соседние резервуары за счет вскипания и выброса.

Для проведения пенной атаки необходимо:

сосредоточить расчетное количество пенообразующих средств;

собрать-схему подачи пены и про-

|

|

верить ее работоспособность на воде;

назначить боевые расчеты и ответственных лиц из начальствующего состава для обеспечения работы технических средств подачи;

установить и объявить личному составу сигналы о начале и конце пенной атаки, сигналы на отход, а также на случай вскипания или выброса.

Пенную атаку проводят одновременно всеми средствами непрерывно до полного прекращения горения, учитывая, что интенсивность подачи пены должна рассматриваться как решающее условие успешной ликвидации пожара.

После прекращения горения подачу пены в резервуар необходимо продолжать примерно 5 мин для прекращения повторного воспламенения.

РТП должен иметь в виду, что в случае вскипания подачу пены прекращать не следует, но для этого случая заблаговременно должны быть

242

разработаны меры безопасности для людей и по защите рукавных линий с помощью водяных струй и других средств (костюмы, щиты, кошмы

2015-06-10

2015-06-10 3671

3671