Оперативно-тактическая характеристика торфопредприятий. Торф — твердое топливо, образующееся в результате неполного разложения остатков болотных растений в условиях повышенной влажности и недостаточного доступа кислорода. В результате неполного разложения растений торф постепенно накапливается в почве, образуя слой торфяной залежи.

В настоящее время торф добывается фрезерным, экскаваторным и гидравлическим способами.

Наиболее распространенным и опасным в пожарном отношении является фрезерный способ добычи торфа. Торф сушат до влажности 40—45 % и собирают в валки, а затем в караваны, которые располагают на месте добычи.

Поля добычи* фрезерного торфа

занимают большие площади. В зависимости от количества добываемого торфа площадь делится на производственные участки (один участок 400— 500 га), которые находятся на небольшом расстоянии от населенных пунктов и лесных массивов, от которых их отделяют противопожарными зонами.

Производственный участок кроме караванов имеет полевой гараж для стоянки и ремонта технологического оборудования, полевой склад топлив-но-смазочных материалов и другие сооружения.

|

|

|

Пожарное водоснабжение большинства торфопредприятий осуществляют с помощью системы водоотво-дящих каналов, расположенных на полях добычи и сушки торфа. Воду забирают из естественного водоисточника насосами, расположенными на насосной станции или же путем самотечного вывода и подают в пожарную водоподводящую сеть. Распределяют воду из пожарных в валовые каналы и водоемы шлюзами. Расстояние между водоемами на тор-фополях составляет более 500 м.

Ввиду особенностей грунта специальные пожарные дороги и подъездные пути по торфяным полям не прокладываются. Пожарная техника передвигается по подкараванным полосам и другим сухим и плотным участкам (бровки магистральных и валовых каналов), а также по железнодорожным путям. Пересечение каналов на торфомассиве осуществляют по мостам, для строительства которых используется в основном древесина.

Особенности развития пожаров. Пожары на участках добычи торфа подразделяются на наружные (открытые), когда горение происходит на поверхности, и подземные.

Температура горения фрезерного торфа на поверхности участков достигает 450—500 "С, а на поверхности штабелей 600—800 °С. Горение фрезерного торфа сопровождается выделением большого количества дыма.

Распространение горения в глубину залежи имеет незначительную ве-

личину. Это вызвано тем, что ниже фрезерованного слоя торф имеет влажность более 70 %, при которой распространение горения залежи невозможно.

|

|

|

Распространение горения на поверхности торфа при отсутствии ветра происходит с малой скоростью. Большое влияние на развитие пожаров на торфополях оказывают метеорологические факторы: скорость ветра, температура воздуха, влажность и др.

При скорости ветра более 3 м/с горящие частицы торфа переносятся по направлению ветра на значительные расстояния. Особенно интенсивное распространение пожара при сильном ветре (свыше 9,6 м/с) наблюдается на полях добычи фрезерного торфа в сухую жаркую погоду, когда влажность верхнего слоя торфа составляет 30—38 %. При таких условиях большое количество мелкой горящей торфяной крошки переносится на значительные расстояния и способствует возникновению новых очагов горения. В свою очередь е образовавшихся новых очагов горения происходит перенос горящей торфо-крошки, в результате чего возникает своеобразная система передвижения огня по направлению ветра.

Реальные пожары показали, что при горении штабелей высотой 3— 4 м и скорости ветра 11 —12 м/с дальность переброски горящих частиц торфа с вершины штабеля в 15— 20 раз больше, чем их наземный перенос, а вихрями перенос может быть на 2—3 километра. Штабели фрезерного торфа за 6 ч прогорают на глубину до 15 см, где образуется спекшаяся корка, а наверху слой золы толщиной 3—4 см, задерживающий горение и препятствующий тушению.

На вершине каравана образуется зона углубленного прогара, которая может закрываться сверху торфяной крошкой, переносимой ветром. Эти прогары представляют большую опасность для пожарных, работающих со стволами на верху штабелей.

,411

|

При наличии сильного ветра пожары могут распространиться на соседние торфяные и лесные массивы, а также на населенные пункты.

Ночью пожары на торфополях в большинстве случаев развиваются незначительно, так как влага перемещается от залежи в верхние слои торфа. Кроме того, ночью стихает ветер и выпадает роса. Наиболее интенсивное развитие пожара наблюдается днем. Так, при температуре окружающего воздуха 20—25 °С и при солнечной малооблачной погоде верхние слои торфа могут нагреваться до 40—45 °С. В результате температурного градиента одна часть влаги перемещается в нижние слои залежи, а часть ее испаряется, что способствует более интенсивному гррению торфа. Атмосферные осадки смачивают торф и уменьшают интенсивность его горения, а при значительном увлажнении торфа — могут прекратить его горение.

Скорость распространения подземных пожаров небольшая и, как правило, не превышает нескольких метров в сутки.

В зависимости от условий пожар на торфополях может иметь угловую, круговую и прямоугольную формы развития.

Прямоугольная форма развития пожара на торфополях наблюдается очень редко.

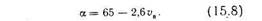

Горение торфа на массиве при отсутствии ветра, а также подземные пожары, как правило, имеют близкую к круговой форму пожара. На торфополях линейная скорость распространения пламени V,-!, м/ч, и дальность переброски горящих частиц фрезерного торфа 1_, м, определяют по эмпирическим формулам. Для фрезерного

тппгЪя-

Формулы (15.4) и (15.5) справедливы для фрезерного торфа влажностью до 30 % и скорости ветра от 4 до 14 м/с.

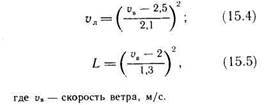

Для кускового торфа влажностью до 25%:

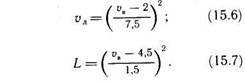

При угловой форме развития пожара по ветру и его скорости от 6 до 20 м/с центральный угол сектора а, град, определяется по формуле (рис. 15.3):

2015-06-10

2015-06-10 4431

4431