Руссо — противник Аристотеля, поскольку он отрицает гипотезу о естественной социальности человека и не признает теорий, согласно которым социальная и политическая жизнь уходит корнями в природу. Но в еще большей мере Руссо противник Гоббса, поскольку он полностью отрицает его теорию «естественного состояния», обвиняя английского философа в логической ошибке, заключающейся в том, что Гоббс усмотрел в досоциальном бытии такие типы поведения и рассуждения, которые появляются лишь вместе с обществом. Гоббсов-ский человек в естественном состоянии стремится удовлетворить такие страсти, которые являются социальными (например, любовь к славе), он бесстрашен и постоянно на кого-то нападает и с кем-то сражается. Он, словно крепкий злой ребенок, распоряжается своей силой вне всяких моральных норм. Руссо же полагает, что дикий человек, даже если он и дитя, отнюдь не зол, потому что зло не имеет досоциального существования. И здесь Руссо прибегает к неожиданному теоретическому приему, объявляя, что в естественном состоянии человек не живет в обществе. Допускать, что можно быть одновременно и сильным, и зависимым, значит впадать в противоречие. Доисторический человек, если он силен, то живет в одиночестве, не поддерживает отношений с другими людьми, против которых мог бы проявить зло. Но ведь дикий человек силен в силу необходимости, иначе он бы погиб, поскольку не обладает техническими средствами приумножения своих сил. Он силен и поэтому одинок. Он одинок и поэтому невинен. Гипотеза войны всех против всех в эпоху естественного состояния неубедительна. Ссылаться на пример «диких народов», чтобы доказать природную злобность человека, означает забывать, что они уже очень далеки от природного состоя-

|

|

|

ЧАСТЬ I. Институт политики

ния, и совершенно неверно делать на них ссылку, чтобы утверждать, что «человек жесток от природы и что для его смягчения необходима полиция».

Первоначальное одиночество возникло благодаря экологическому равновесию, позволявшему человеку выживать, не пользуясь орудиями и не кооперируясь с другими людьми. Человек не испытывает недостатка ни в чем, потому что его потребности прямо пропорциональны его силе. Он «утоляет свой голод под каким-нибудь дубом и жажду — из первого встретившегося ему ручья». Это существо ничего не подсчитывает и ни над чем не размышляет. Какая польза от размышлений при такой монотонной и счастливой жизни? Мысль, рефлексия, как и язык, не связаны с природными корнями человека, а являются результатом возникновения гражданского общества. Сексуальность человека тоже не создает социальных связей: удовлетворение сексуальной потребности обеспечивает воспроизводство вида, но это не связано ни с каким институтом и не приводит к созданию какого-либо института. Действительно, самки в естественном состоянии имеют достаточно сил, чтобы вырастить малышей без поддержки самца. Семья не есть первая форма социальности: это «маленькое общество» обязано своим рождением возникновению большого общества. Социальное не имеет корней в биологических началах — в голоде или сексуальности; скорее, сама социальная жизнь приводит к голоду, создавая необеспеченность, в то время как сексуальная жизнь порождает ревность.

|

|

|

Человек становится злым, вступая в общение с себе подобными. Это происходит в силу «случайностей» (например, геологические катастрофы, когда суша распадается на острова и люди вынуждены жить близко друг к другу), которые совершенствуют человеческий разум, но ухудшают вид. Случайности приводят также к зависимости человека, потому что в естественном состоянии человек свободен и его нельзя покорить, он совершенно не нуждается в ком-то другом, кроме самого себя, и здесь не может действовать «закон сильнейшего». Далее Руссо прослеживает, как, выйдя из естественного состояния, человек постепенно создает орудия труда, начинает пользоваться разумом и языком, техническими средствами, осваивает ткачество и металлургию и начинает создавать политические институты. В результате усиливается неравенство и зарождается «несправедливость политических обществ», в которых «горстка людей утопает в излишествах, тогда как голодная масса лишена необходимого» — этой радикальной риторической формулой Руссо завершает свое «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства среди людей»1.

Во второй части «Рассуждения», посвященной постепенному становлению «гражданского общества» в цепи отрицательных, стихийных и необратимых событий, Руссо строит догадки о том, каким образом человек мало-помалу научился 'различать ситуации, в которых «общие интересы позволяли ему рассчитывать на содействие ему подобных, и те случаи, еще более редкие, когда соперничество заставляло его остерегаться». В первом случае, когда появлялась потребность во взаимопомощи, люди объединялись в «свободные ассоциации» (без обязательств), во втором случае соперничество толкало каждого искать свою выгоду,

Руссо Ж-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 98.

Человек — политическое животное

используя силу или умение. И Руссо продолжает: «Вот каким образом люди незаметно для самих себя приобрели грубые понятия о взаимных обязательствах и о том, сколь выгодно их исполнять; но лишь постольку, поскольку этого могли требовать интересы насущные, ибо они не знали, что такое предусмотрительность; и они не только не думали о далеком будущем, но не помышляли даже о завтрашнем дне. Если охотились на оленя, то каждый хорошо понимал, что для этого он обязан оставаться на своем посту, но если вблизи кого-либо из них пробегал заяц, то не приходилось сомневаться, что он без зазрения совести пускался за ним вдогонку и, настигнув свою добычу, весьма мало сокрушался о том, что таким образом лишал добычи своих товарищей».(Там же, с. 74—75.)

Руссо противопоставляет здесь «содействие» (вместе стоять в засаде) и «соперничество» (каждый бежит за зайцем). Эту же ситуацию можно было бы описать словами «сотрудничество» и «предательство», которыми пользуется Раймон Будон, анализирующий этот отрывок в терминах теории игр. Такой подход тем более приемлем, поскольку мы знаем, какое важное место занимают математические модели в произведениях Руссо1. Структура этой дилеммы близка к структуре дилеммы пленников (см. гл. V, с. 129). Каждую из двух жертв можно обозначить через какую-то величину (например, в калориях, условно две калории для зайца и шесть калорий для оленя). Если предположить, что в засаде стоят два равноправных охотника (а здесь мы имеем дело прежде всего с социальной иерархической системой), то каждый в случае удачи получит по половине оленя. Но для этого они должны помогать друг другу. Если же один из охотников покидает свой пост, бежит за зайцем и настигает его, то он зарабатывает две, а второй охотник — ноль калорий. Если оба охотника предпочтут не содействие, а соперничество и поймают по зайцу, то каждый получит две калории. Можно, следовательно, предположить, что рационально — действовать в сотрудничестве друг с другом, поскольку сообща охотники могут взять оленя, т. е. шесть калорий, или по три калории каждый, что больше результата индивидуальных действий одного охотника-дезертира, у которого будет только две калории, или сепаратных действий обоих охотников-дезертиров с общим итогом в четыре калории. Но, поскольку на этом раннем этапе истории гражданского общества люди еще не пользуются языком и, за исключением семьи, нет никаких институтов, то никто не может рассчитывать на честность другого. Как же тогда должен рассуждать каждый индивид? Он должен предположить, что имеется одинаковая вероятность выбора другим либо «содействия», либо «соперничества», причем дезертирство и сотрудничество одинаково возможны (один шанс из двух). Для каждого охотника вероятность успеха (т. е. отношение между выигрышем и возможностью его получить) может быть рассчитана следующим уравнением:

|

|

|

1 А. Филоненко доказал, что именно у интегрального расчета Лебница заимствован принцип теории «всеобщей воли», возникающей при слиянии множества «частных воль» с их противоречивыми «малыми различиями».

ЧАСТЬ I. Институт политики

Однако, если охотник выбирает стратегию соперничества (погнаться за зайцем), его выигрыш составит две калории. Другой охотник рассуждает аналогично: поскольку его партнер рассчитывает на его честность не больше, чем сам он рассчитывает на честность другого, то он дезертирует. Поэтому ему следует поступить так же и действовать индивидуально. Это соперничество рационально постольку, поскольку нет гарантии сотрудничества, но в итоге, после раздела добычи, оно приносит общий и индивидуальный выигрыш, меньший по сравнению с тем, который мог бы быть при взаимодействии охотников.

|

|

|

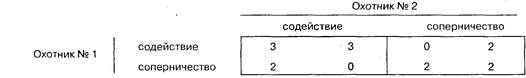

Руссоистская дилемма охотника может быть выражена матрицей (ее первую строку следует читать так: если охотники № 1 и № 2 выбирают содействие, каждый выиграет три очка; если охотник № 1 выбирает соперничество и охотник № 2 также выбирает соперничество, то № 1 получает 0, а охотник № 2 выигрывает 2):

Эта дилемма показывает, что люди, переходя от состояния одиночества, при котором они удовлетворяют свои потребности индивидуальными силами, к общественной жизни, больше заинтересованы в сотрудничестве, чем в соперничестве. Но коль скоро никто не может быть уверен в честности других, стремление к сотрудничеству обречено на провал. Однако данная ситуация может иметь различные решения: если, например, оценить оленя в четыре калории, а зайца в одну, то правильной стратегией будет сотрудничество. Но с возрастанием оценки жертвы растет и число охотников, которым приходится кооперироваться (справиться со слоном труднее, чем с оленем, и здесь требуется больше охотников), а значит, сотрудничество всегда будет под угрозой дезертирства. Очевидно, такой проблемы не было бы, если бы охотники в своей деятельности использовали опыт предшествующего и уже институциализированного сотрудничества, подобного тому, которое может сформироваться в рамках отдельной семьи (ниже, с. 92, мы увидим сформулированные Фрейдом условия возникновения такого сотрудничества). Но так как трудно вообразить прирожденную социальную предрасположенность каждого индивида или обязательный и универсальный институт социализации, подобный семье, то оказывается, что сотрудничество должно основываться на умении подчиняться, на принуждении. Р. Будон формулирует это так: «Принуждение может быть институционализировано в результате негатив-ного^воздействия естественного состояния, т. е. как следствие ситуаций, в которых каждый может действовать по своему усмотрению»1.

Руссо рисует крайне мрачную картину последствий выхода из естественного состояния; по Гоббсу, расставаясь с естественным состоянием, человек обеспечивает себе выживание и прирост сил; по Руссо, человек расстается с самодо-

Boudon R. Effet pervers et ordre social, 1979. P. 23.

Человек — политическое животное

статочным и счастливым индивидуализмом и оказывается в конфликтной ситуации, где его преследуют непрерывные беды, а выживание достигается посредством хитрости и принуждения.

2015-06-16

2015-06-16 1602

1602