Строки сказали нам о начале переложения «Откровения» в образы «Руслана и Людмилы». Не случайно Пушкин писал в «Домике в Коломне»:[351]

Как весело стихи свои вести

Под цифрами, в порядке, строй за строем,

Не позволять им в сторону брести…

Ведь вся Библия пронумерована, а у Пушкина под номерами строф написан только «Евгений Онегин». Митрополит Анастасий прозорливо написал: «Пушкин был мудрецом, постигшим тайны жизни путём интуиции ивоплощавшим свои откровения в образном поэтическом образце».

«Откровение Иоанна Богослова» открывает свой потайной смысл раз в 628 лет лишь одному посвящённому, который вдруг видит в 406 стихах образы «перестройки» той страны, которая становится ведущей в мире. В данном случае – с помощью Пушкинской Науки мне стало ясно видно, что в «Откровении» описываются события в России за 31 год — с февраля 1969 по февраль 2000 г. [352] с ритмом 28 дней в стихе под одним номером.

«Откровение» начинается 29.1/10.02.1969 г. - в день 132-й годовщины ухода в безсмертие Богоносца-А.С. Пушкина словами: «Откровение от Иисуса Спасителя, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное чрез Ангела [353] своего рабу Своему Иоанну».

|

|

|

А через 10 лет 29.1.1979 г. «Откровение» 8:1 «И когда Он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса».

Именно в этот день закончилось 150-летнее тайное хранение научной рукописи и всего русского сакрального наследия Пушкина с 1929 года.Именно, 29 января 1979 г., по завещанию А.С. Пушкина в г. Таганроге И.М. Рыбкин открыл музей, посвящённый хранению научной рукописи Пушкина в своём доме. 29 января - день смерти Пушкина после преднамеренного смертельного выстрела врагом России. Самим открытием музея борьба с тайными и явными врагами Руси Великой была продолжена.

Кроме этого, 29 января 1979 г. началась последняя, 4-я четверть преобразования частного хозяйствования на общественное (социалистическое), и ведомое идеями Ленина, начатое в марта 1920 г. после изгнания иностранцев из Крыма. В этом круге (4-й четверти круга) должен был подготовлен новый род правления, т.к. с 14.9.1998 г. мы должны были начать расставаться с частным образом правления и знакомиться с наукой Пушкина, которой в начале круга (в зеркальном отражении) преобразования владели Ленин и Сталин. К тому же накануне в декабре 1978 г. отмечалось 100-летие Иосифа Сталина, великого посвящённого, русского волхва и вождя русского народа.

С 15.4.1985 г.«Откровение» 13:1,3 гласило: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами: на рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю».

|

|

|

В это время на апрельском Пленуме ЦК КПСС состоялся доклад Горбачева о подготовке к ХХVII съезду КПСС. В образе зверя здесь выступает организация, а «7 голов» её – это 7 руководителей партии от создания до конца:Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев. Причем, родимое пятно на голове его подобно исцелённой ране. Пятно на лбу Горбачева напомнило народу пословицу: «Бог шельму метит» и прозвали его «меченым ». «Десять рогов с диадемами» -это 10 ГКЧПистов, ставших в августе 1991 г. «царями на один час».

Так же и второго «зверя» Бог пометил, а народ заметил, и назвал «безпалым ». Эти же образы были даны пророком Василием Немчиным.

«1-й зверь» Горбачев принял в ЦК КПССна пост Зав. Отделом строительства «2-го зверя» -Б.Н. Ельцина, бывшего в ту пору секретарём Обкома КПСС в Свердловской (Екатеринбургской) области.

20.1.1986 г.«Откровение» Гл.13:11 словами «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон» говорило о назначении Ельцина кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, избрании народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР. Ельцин родился в 1931 г. - год Барана (он имел два рога).

С 23.9… 19.11.1991 г. «Откровение» Гл.17:18,18:1 словами: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его» гласило, что русские «жидовствующие», «царствующие над земными царями», значительно потеряв власть над единой КПСС после августовского путча ГКЧП, заставили Россию стать членом Международного валютного фонда, а Ельцина назначили на пост председателя Совета Министров РСФСР после ухода Силаева.

К тому же, 4.10.1991 г. – по прошествии предсказанных 7 лет (день в день) исполнился мой вещий сон, виденный у подножия Эльбруса о том, что, пройдя тьму заблуждений, он придёт к свету нового знания. Я впервые держал в руках таганрогские газеты «Мы и город» с известием, что А.С. Пушкин оставил на 150-летнее хранение на Дону свою научную рукопись с описанием пророчества о возрождении Руси и описанием Законов Вселенной, по которым движется всё в мире.

И последнее, главное - «Ангелом, сходящим с неба» был Пушкин, о котором поведала газета «Аргументы и Факты» [№ 47(580) ноябрь 1991 г. числом 25 миллионов] со статьёй «Пушкин - российский Пророк». В ней сообщалось о тайной Донской Научной рукописи А.С. Пушкина с «полистатическими» матрицами будущего и настоящего России, из которой читатели узнали о ведущей роли России с 1920 года (вместо Европы) на 628 лет, и о начале созидания Золотого Века на Земле с 14 сентября 1998 года.

С 30.5 по 19.9.1994 г.«Откровение» Гл.19:11…14 гласило: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нём называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем; Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме Его Самого; Он был облечён в одежду, обагрённую кровию. Имя Ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облечённые в виссон белый и чистый».

18.6.1994 г. - на 91-м году жизни ушёл из жизни (вознёсся к небу) хранитель научной рукописи Пушкина, великий русский учёный, математик - Иван Макарович Рыбкин. Он хранил эту рукопись при советской власти и после. Его обращения в ЦК КПСС, Пушкинский дом и др. органы (усиленные «жидовствующими»), вызвали преследование, вымогательство. Для надёжности научная рукопись была разделена членами совета хранилища и находилась в разных городах. Часть рукописей всего русского наследия безвозвратно уничтожена, несколько людей, связанных с хранением, «обагрённые кровью» [354], погибли. Но «Слово Божие» о кругах природы и общества дошло до своего назначения.

|

|

|

31.7.1994 г. - 40-й день кончины хранителя научной рукописи И.М. Рыбкина в «Руслане и Людмиле» «почила вечным сном» Голова богатыря, под которой хранился меч. Именно в 40-й день, как признаётся православными, душа усопшего возвращается для прощания с близкими ему людьми, а у Пушкина 40-я строка описала переход к «вечному сну». Дни Головы до последнего дня описаны так, словно голову «внезапно оживили, На миг в ней чувство разбудили, Багровый огнь ещё родился [355], И в умирающих глазах Последний гнев изобразился. Укор невнятный лепетала... Уже её в тот самый час Кончалось долгое страданье: …смерти содроганье... Она почила вечным сном». Слова «Откровения» об уходе из жизни Рыбкина определяют его величие: «И на голове Его много диадем», т.е. более «7 пядей во лбу» у хранителя научной рукописи Пушкина. Ученики И.М. Рыбкина – «следовали за Ним на конях белых», оставались верны делу, продолжая изучать те работы, что оставил он, изучая научное наследие А.С. Пушкина и работы самого Рыбкина.

16.9.96 г. «Откровение» 21:5: «И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны». В этой волне вышла в свет первая работа В.М. Лобова «Тайна Пиковой дамы». В ней показано, что здесь Пушкин в скрытом виде отразил Законы Вселенной и само произведение написано по кругу и др. Вышел также сборник «Антология Донской поэзии - Голоса сердец» №3, куда вошло продолжение пушкинского творения «... Для берегов отчизны дальной...», выполненное пушкинцем Лобовым.

14.10.96 г. «Откровение» 21:6: «И сказал мне: совершилось! Я есмь Алфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой». Выступление пушкинцев Лобова и Качура в г. Ставрополе на IV-й Международной конференции «Циклы природы и общества» об успехах Пушкинской науки в разных областях знаний. Распространение брошюры «Тайна Пиковой дамы».

|

|

|

9.12.96 г. «Откровение» 21:8: «Боязливых же неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов - участь в озере, горящем огнём и серою; это - смерть вторая». Вышла в свет вторая брошюра Лобова с раскрытием истинного смысла «шутки» Пушкина - «Донжуанский список 1829 года и Донской Архив Пушкина», в которой разбиваются доводы «клеветников России», обвиняющих Пушкина в распутстве, никчёмности, как стихотворца, для России. Но Пушкин был и есть для нас русский пророк и учёный! Тридцать четыре имени в «Списке» означали 34 недели подготовки, отъезда из Москвы для передачи научной рукописи на Дон и возвращения в Москву после путешествия в Турцию, а имена по созвучиям и образам соответствовали тем или иным событиям в жизни Пушкина за эти месяцы и даже одно мужское имя наряду с женскими.

3.2.97 г. «Откровение» 21:10: «И вознёс меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога»

11.2.97 – в день 160-летия безсмертия А.С. Пушкина состоялось первое выступление в Москве В.М. Лобова на Коллегии Пушкинской Академии с докладом о раскрытии тайн произведений Пушкина и чтение своего продолжения стихотворения Пушкина «Для берегов отчизны дальной», выполненного по Законам Вселенной о движении по кругу и зеркальному отражению. В этот же день получил билет члена Пушкинской Академии. Единомышленники в Москве обещали и помогли в скором времени сделать компьютерный набор «Руслана и Людмилы» А.С. Пушкина для работы над новой книгой, в которой будет открыт истинный смысл «Откровения» Иоанна и согласного с ним эпоса «Руслан и Людмила». Компьютерный набор «Откровения» Иоанна позже помогли сделать соратники из Таганрога. В «Откровении» слова «Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» я понял как «ЕРУСАЛИМ» расположенный по кругу. Тогда слово «ЕРУСлан» движется по часовой стрелке относительно этого круга - мужское направление, а слово «людМИЛА» - против часовой стрелки - женское направление. Это знаковое изображение будет на обложке книги «Пророчества Пушкина».

5.1.98 г. «Откровение» 21:22: «Храма же я не видел в нём; ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец». Выход в свет книги В.М. Лобова «Пророчества Пушкина. Еруслан и Людмила - Ерусалим ». Мои выступления с докладами в научных и общественных учреждениях Ростова-на-Дону и Москвы.

«Откровение» гл.22:4 показывает наступление коренных преобразований правления с сентября 1998 г. словами: «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Это правление должно быть по пророчеству Пушкина общинным, по типу местного казачьего самоуправления.

26.04.1999 г. «Откровение» 22:12 словами: «Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» говорило о приближении 200-летия Пророка Александра Пушкина и о выпуске 1 мая книги Таганрогского (Качура) и Ростовского-на-Дону (Лобов) обществ «Пушкинская наука» - «Русский пророк Пушкин» [356].

24.5.1999 г.«Откровение Иоанна» (гл.22:13) показало исключительность русского пророка Пушкина в день его 200-летия словами: «Я есмь - Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний». Вспоминаются слова Гоголя о «единственном и чрезвычайном явлении» Пушкина. Да, за 40 тысяч лет от первого неизвестного русского пророка до Пушкина русский народ ждал своего избавителя от «тьмы предрассуждений» — и пришел Пророк Александр, последний — подобный первому. На Пушкине круг замыкается и начнётся новый круг также с русского народа на 40192 года.

Причём в Псалтыре №99 за 1999 год[357] мысль о пророке Пушкине подтверждается словами: «Псалом хвалебный воскликните Господу, вся Земля! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его … Истина Его из рода в род». [358]

Пушкин принял на себя крест и обязанности Христа, что народ выразил словами: «Здесь все его. И хоть самого его сейчас нетути и он незрим, всё он видит. Теперь все идут к Пушкину, потому что его творения охраняют людей от дурного, очищают душу. Его дом для теперешних людей стал тем, чем раньше был для тогдашних храм» [359].

Последний стих «Откровения» Гл.22:21 приходится на 3.1.2000 г., в котором сказано: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».

Начало III тысячелетия – времени, когда проявится истинное лицо Пушкина. В издательстве «Полиграфия», открыт заказ на печать одного тома из многотомной «Истории Пушкина. Круг 25-й. Рисуй Марию нам другую, с другим Пророком на руках». Кроме этого закончилась власть «Ельцина», который передал бразды правления В.В. Путину.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

И НАШИ ДНИ

Более 628 лет назад Дмитрий Донской (1363-1389) ждал войны с Мамаем, Литвой, Тверью и др. Накануне междоусобные войны были одним из страшнейших бедствий на Руси. Страна делилась на несколько княжеств, горевших ненавистью друг к другу, и кровавые развязки этой вражды лишали жизней тысячи русских людей. Многие семьи теряли кров. Разумеется, княжеские распри ослабляли Русь изнутри и делали ее крайне уязвимой во внешнеполитическом плане. Начиная с XIV века Московское княжество стало знаком объединения Руси, а Москва - средоточием торговли и просвещённости. В то трудное для Руси время, время тяжелой зависимости от Золотой Орды, княжеских усобиц, началось постепенное собирание отдельных уделов в единое государство. Московское княжество упрочивало свое преобладание. Москва становилась не только главным политическим сердцем, но и основной созидательницей и собирательницей ценностей творений разума.

Как тогда в 1380 г., так и сейчас, нам нужен союз и дружба русских народов.

А.С. Пушкин отметил древнее произведение «Слово о полку Игореве»[360]: «Несколько сказок и песен, безпрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и Слово о Полку Игореве возвышается уединённым памятником в пустыне нашей древней словесности».

Вот несколько строк труда Пушкина «Слово о полку Игореве»: «Песнь о полку Игореве найдена была в библиотеке графа А.Ив. Мусина-Пушкина и издана в 1800 году. Рукопись сгорела в 1812 году. Знатоки, видевшие её, сказывают, что почерк её был полуустав XV века» Карамзин в своей «Истории государства Российского» писал: «Язык наш от 13 до 15 века приобрёл более чистоты и правильности»[361]. Следовательно, почерк с XIII до XV века был похожим с полууставом, на котором было написано «Слово о полку Игореве».

Началом данного изследования «Слова о полку Игореве» на соответствие Законам Вселенной было 17.11.2003 г. При изследовании надо было найти времена с ритмом в 78,5 лет (64 круга по 64 недели или 28672 дня) в обратном счёте от дня раскрытия незримой «полистатической» матрицы по Пушкину до времени вблизи с битвой князя Игоря с половцами. В итоге получился такой ряд:

1 7.11.2003 -18.05.1925-16.11.1846-16.05.1768-14.11.1689-16.05.1611-14.11.1532- 15.05.1454 - 13.11.1375 - 13.05.1297 - 12.11.1218- 13.05.1140 гг.

Князь Игорь Святославович родился 15.04.1151 года. Битва с половцами была в 1185 г. Умер в 1201 г.

Причём заметим, что полученные годы соответствуют по Законам Вселенной началам 5-летних кругов деятельности народа. Так 1375 г. отстоит от 2003 г. ровно на 628 лет, что составляет по Законам Вселенной полный круг любого государства как ведущего[362].

Год 1375 был годом 190-летия битвы с половцами, в которой был пленён Игорь. Сочинитель «Слова» (от 1375 г.) хотел на примере истории Игоря показать, что раздоры и междоусобия ведут к гибели народа и пленению, гибели князей. Сочинитель «Слова о полку Игореве» подготовил народ к объединению накануне Куликовской битвы. И это был Сергий Радонежский.

Слова Сергея Радонежского «Помоги Земле Русской!» воспрепятствовали ходу разрушения, охватившим Русь. В единстве – сила. Единение всегда избавляло Русь от напастей.

Приведённая ниже «полистатическая» матрица (рис.65)по Пушкину подтверждает, что древний писатель, владеющий Законами Вселенной о движении по кругу, имеющими в своём составе зеркальность, построение по троицам разных порядков (подобно пушкинским произведениям), и мог проповедовать знание о Троице.

| Слава и сила народа в союзе, братстве всех земель русичей, в согласии с законами Бога и природы | Вещий Баян прославляет того, у кого царь в голове и Бог в душе, кто дружен с людьми и природой | Предки были дружны, потому что жили в согласии с природой и Богом, слушали пророков | Предки жили счастливо с Богом, слушали своих пророков | Вещий Баян воспевал славу предкам, а мы опишем и безславие их | Вещий Баян пел о давних, славных временах | Начало печальной повести об Игоре по современным былям |

| В древности о бранях пел первым, чей сокол был быстрее | ||||||

| Мы расскажем о недавних безславных временах | Игорь решил идти на половцев | |||||

| Игорь предвидел свой плен | ||||||

| Кто не слушает предвестий Природы – потерпит поражение | Игорь не слушал предвестие Природы, но мог бы поверить Баяну | Игорь пошёл на половцев против знамения о гибели полка | ||||

| Вещий Баян мог бы помочь Игорю уйти от гибели полка | ||||||

| Игорь собирается идти на верную гибель и плен | Игорь собирает братьев в поход | |||||

| Всеволод готов к походу за Игорем | ||||||

| Игорь не видел раздробления русичей и не слушал ни пророков, ни природу | Половцы дружно собираются отразить нападение русских | Половцы собираются навстречу Игорю к Дону | Вопреки Богу Игорь вышел в поход | |||

| Вой зверей предвещает Игорю беду | ||||||

| Игорь вопреки Природе принёс беду на землю половецкую | Природа предвещает беду Игорю | |||||

| Игорь с русичами побил половцев | ||||||

| Кто не слушает Природу – терпит поражение | Ничто не могло помочь Игорю | Гзак летит к Дону на помощь половцам | ||||

| Кончак мчит к Дону, Природа предвещает беду русичам | ||||||

| Никто не спасёт Игоря от беды | Половцы успешно нападают на Игоря | |||||

| Всеволод занял оборону и не может нападать |

| Современники забыли связь племён и ослабли от междоусобиц | Междоусобия ослабляют силу русичей | Междоусобия и крамола не создают русичам славу | Крамола лишает славы русичей | Всеволод не знает усталости и не думает о славе | ||

| Кончилось время славы Ярослава | ||||||

| Русские бьют русичей | Междоусобия несут поражения | |||||

| Гибель от крамолы | ||||||

| Половцы бьют разрозненных русских | Половцы победили русичей | Русским на половецкой земле не помогли харалужные копья | ||||

| Пали знамёна Игоря на половецкой земле у Каял-реки | ||||||

| Пришла на Русь беда вместо славы | Обида между русичами безславит их | |||||

| Безславный спор между русичами открывает путь врагам | ||||||

| Один не может помочь всем – сила лишь во взаимовыручке | Святослав заставил выручать друг друга | Пришло разорение на русские города от половцев | Некому защитить Русь от половцев | |||

| Крамола русских ослабляла, а половцы набегами грабили Русь | ||||||

| Великий Святослав защищал русскую землю | Великий Святослав защитил землю русскую | |||||

| Великий Святослав пленил половцев | ||||||

| Святослав о безславии современников | Святослав о забвении Игорем славы предков | Ослабевший Игорь был пленён половцами | ||||

| Святослав увидел сон зловещий | ||||||

| Святослав о безславии от безумия и нечестия | Ослабевшие Олег и Святослав искали славы | |||||

| Гибель Олега и Святослава на половецкой земле |

| Кто воззвал к Богу, приходит к согласию между народами и его восславит вещий Баян | Разрозненные воины ослабевают и терпят поражение | Если не помогаешь другу, то слава покидает тебя | Святослав о забвении славы предков | Святослав о нечестном поиске славы | Неволя и буйство от половцев на русской земле | |

| Ослабевшие Игорь и Всеволод искали славы | ||||||

| Святослав о забвении Ярославом славы предков | Святослав видит причину слабости брата Ярослава | |||||

| Святослав без Ярослава сам ослаб | ||||||

| Ушла от русичей взаимовыручка | Некому ныне защитить землю русскую | Всеволод не мог защитить землю русскую | ||||

| Рюрик с Давидом не могли защитить землю русскую | ||||||

| Покинула русских взаимовыручка – пришли половцы | Галицкие князья смелы в набегах на чужие земли | |||||

| Галицкие князья не хотят защищать землю русскую | ||||||

| Междоусобия русичей ведёт к безславию | Дружные половцы били разрозненные полки русичей | Покинула русичей слава – пришла беда | Храбрость русичей защищала Русь | |||

| Изменила слава русичам | ||||||

| Половцы победили русичей | Дон-река призывает русских князей на победу | |||||

| Не помогает русичам ни реки Сула и Двина, ни польские копья | ||||||

| Слава отошла от русичей, лишённых взаимной выручки | Русские полки друг другу не помогают | Гибель Изяслава в бою | ||||

| Поражение Ярослава и Всеслава | ||||||

| Половцы лишили славы русичей | Отошла слава от русских | |||||

| Половцы без устали гонят русских, потерявших славу |

| Слава возвращается к тому, кто дружен с соотечественниками, живёт по законам Бога, в согласии с природой | Игорь в беде обратился за помощью к Богу и природе | Кто не слушает пророков, тот терпит поражение | Вещий Всеслав бил половцев, но страдал от бед | Всеслав правил успешно | ||

| Всеслав страдал от бед | ||||||

| Никто не мог помочь Игорю | Вещий Баян поёт о необходимости мудрости Игорю | |||||

| Ярославна хочет лететь к половцам помочь Игорю | ||||||

| Кто обращается к Богу, тому и помощь | Ярославна просит силы природы помочь в беде Игорю | Ярославна о том, что ветер помогает половцам бить Игоря | ||||

| Ярославна просит Природу отвести беду от Игоря | ||||||

| Молитва и Бог помогают Игорю бежать из половецкого плена | Плач Ярославны по пленённым русичам | |||||

| Бог помогает Игорю уходить из плена | ||||||

| Современникам нужно быть с Богом – тогда свои земля и реки помогут | На своей земле и реки помогают | Игорь бежит из плена к Донцу-реке | Готов конь Игорю | |||

| Игорь бежит к Донцу | ||||||

| Только своя река поможет русским в беде | Донец-река помогает русским | |||||

| Ростислав пошёл на гибель, не послушал знамений Днепра | ||||||

| Мы о славе русичей в дружбе и разуме | Мы рассказали о том, что недавно произошло | Игорь бежит из плена | ||||

| Кончак преследует Игоря | ||||||

| Современный Баян поёт славу дружбе | Первым становится тот, кто имеет мудрую голову на плечах | |||||

| Счастливый конец повести об Игоре |

Из книги Евгения Голубинского (1909 г.)[363] следует: « Год рождения Сергия Радонежского достоверным образом неизвестен, но по вероятнейшим предположениям он есть 1314-й. При крещении, как уже мы сказали, ему наречено было имя Варфоломей (имя апостола Варфоломея, одного из 12-ти, память которого празднуется Церковью 11 июня и 25 августа…

Один из современников, делая запись о тяжкой болезни ''Того же лета болезнь бысть тяжка преподобному игумену, Сергею святому'', постигшей преподобного Сергия в 1375 (58 лет от роду) году, называет его ''преподобным игуменом'', ''святым Сергием''».

Можно предположить, что болезнь Сергия Радонежского в расчётный год написания «Слово о полку Игореве», была лишь причиной для удаления от всех, чтобы написать это произведение без помех и свидетелей, и главное «издать» без имени. Как это в важных случаях делал Пушкин.

По расчётам (которые в целях сокращения печатного места здесь не приводятся) вышло, что день рождения Сергия Радонежского пришёлся на 11.06.1317 г. Значит, память апостола Варфоломея (Сергия Радонежского) празднуется Церковью 11 июня неспроста. Значит, расчёт был проведен, верно, и год рождения Сергия Радонежского уже не в пределах 1314-1319 гг., а с месяцем и днём - 11 июня 1317 г.

Из той же книги Евгения Голубинского следует лишь скользящее известие об этом годах: «Преподобный мог быть призываем на служение отечеству только после того, как прославился и приобрёл нравственный авторитет в качестве подвижника. Прославленным подвижником он стал к княжению Дмитрия Ивановича Донского, в годы правления которого (1362–1389) действительно мы и видим его оказывающим свои услуги отечеству».

Конечно, ни об открытии Сергием Радонежским «Откровения», ни написания «Слова» ничего не осталось в истории. Так же не осталось в истории упоминания из всех историй государств, отстоящих от рассматриваемых, на 628 и кратное ему число лет. Известно лишь наше время, и достаточно точно и научно проверенное. А не осталось в истории полных воспоминаний об учёном Сергии Радонежском потому, что он нёс людям научное понятие о Троице как о паре равных противоположностей в целом. Потому-то в его «Слове» не упоминается Христос, что тогда его учение ещё не было распространено, как имя Пушкина не упоминается в этом же смысле ныне. В произведении Сергия Радонежского есть упоминание времён Велеса, Даждьбога, Стрибога потому, что учение Христа-Спасителя (Славянина) как науки стало распространяться в Европе лишь с 1370-75 гг. Наше православие исключало европейское понимание мироздания потому, что было ему равно и противоположно.

15 сентября 1960 г. отмечалось 600-летие со дня рождения великого русского художника Андрея Рублёва. Канонизация Андрея Рублёва свершилась по Законам Вселенной, не раньше и не позже, а спустя 628 лет со дня рождения Андрея Рублёва - в год 1000-летия крещения Руси (1988 г.). Владимир крестил народ, как «полагает» Степенная книга, 1 августа 988 года.

Итак, Андрей Рублёв родился 15.9.1360 г. и провёл свою молодость в Троице-Сергиевском монастыре под Москвой. Умер в 1430 г. В 1408 г. Рублёв работал в Успенском соборе во Владимире. Русь неожиданно подверглась новому татарскому нападению. Москва попала в долгую и тяжелую осаду, а Троицкий монастырь был сожжён дотла.

Рублёв, несомненно, тяжело переживший вместе со всеми это бедствие, был привлечён Сергием Радонежским к росписи нового собора Троицкого монастыря. Здесь он создал один из самых выдающихся образцов русской и мировой живописи - неложную истину о Боге, в Троице прославляемой, венец своего творения - необыкновенный по красоте, целомудренности и слаженности Образ Святой Троицы, написанный для ликоностаса Троицкой Лавры.

Учение духовного Спасителя Руси Сергия Радонежского, великого подвижника объединения земель русских, и легло в основу написанной ликоны[364]. Преподобный Сергий основал Троицкий монастырь[365] для обучения русских людей кольцевой науке.

На ликоне Андрея Рублёва выражена идея единства и нерасторжимости пары противоположных лиц в одной Троице: ниже сидящие образы образуют большую чашу, в которой помещена средняя. Три образа на ликоне вписываются в правильный круг – ещё один образ, означающий безконечность и единство.

Эти три особы олицетворяют единство Бога. Цвет плаща средней особы уравновешивает в себе холодный синий Бога Духа Святого и тёплый вишнёвый цвет - Бога Сына. Однотонный вишнёвый цвет одежды одной особы и однотонный же синий цвет другой создаёт впечатление необыкновенной слитности и единства со средней особой, объединяющей эту пару в один солнечный свет, состоящий из пары этих противоположных, и равных друг другу цветов. Евангелие от Иоанна гл.1:7…9 гласит: «Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир».

Поскольку церковь во времена Никона потеряла знание о законах природы и общества, постольку надо было затемнить сведения о жизни и деятельности Великого русского учёного - Сергия Радонежского, создавшего на Руси не один монастырь-университет. Легче было превратить его в святого, молитвенника, игумена. Никон боролся со старообрядцами, ввёл неверное толкование Троицы, назвав Бога третьей сущностью Вечного и, заставив православных креститься, как правильно осуждали его старообрядцы, «кукишем из 3-х пальцев». В «Откровении Иоанна Богослова» гл.2, стихах 6 и 15 сказано: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу» и «Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу». Даже корни имени повторяются каждые 628 лет: Никон, Николай, николаит.

В 1721 году Петр I полностью отменил патриаршество и учредил Синод, подчиненный лично ему[366].

Так вот эти «Николаиты» трепетно, суеверно сохраняли все Библейские писания, не понимая сути их, но совращали людей с пути истины, неся неверными переводами священных писаний, красочными служебными обрядами «опиум для народа» вместо света Истины. Они читали и продолжают читать Библию как пономари, без изследования её с помощью Законов Бога (что тоже Законов Вселенной), хотя в Евангелии гл. 5:37…39 сказано Иоанном Богословом: «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал обо Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. Изследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне».

Нынешние христианские и мусульманские священнослужители потеряли священное знание о Вечном Движении по кругу, и потому не могут быть такими же патриархами при царях и князьях русских, каким был Сергий Радонежский, рассчитывающий по матрицам (подобным вышеприведённой матрице по Пушкину) время наступления того или иного события для России. Светлый ум Сергия помогал Дмитрию Донскому в его государственных делах. Причём нынешних священнослужителей не смущает то, что сочинитель «Слова» ни разу не упомянул Христа в XIV в. А всё потому, что Спаситель европейского народа Славянин родился в 1171 г., а его учение ещё не было принято ни в Европе, ни в России. Горе вам, современные книжники и фарисеи! Неужели не читали 2-го послания Коринфянам гл.11:13…15: «…лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И не удивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, А потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их».

25.10.1834 г. — Тургенев Александр Иванович отослал Пушкину записку и хранившееся у него первое издание «Песни о полку Игореве» (М., 1800) и записал в дневнике:“ Писал к Пушкину и послал "Песнь о полку Игореве" с примечаниями Италийского» [367].

В декабре 1836 г. – Жуковский передал Пушкину копию своего перевода «Слова о полку Игореве». Пушкин внимательно, с карандашом в руках прочёл перевод. По этому переводу мне удалось выполнить «полистатическую» матрицу произведения. Оказалось, что оно написано по Законам Вселенной: имеет 64 части, 4 четверти круга всего изложения, зеркальное отражение образов, как в целом (от середины рассматриваемого писания), так и в каждой четверти.

15.12.1836 г. – Тургенев Александр Иванович писал брату Н.И. Тургеневу в ответ на его просьбу достать ему «Слово о полку Игореве»: «Полночь. Я зашёл к Пушкину справиться о полку Игореве, коей он приготовляет критическое издание. Он посылает тебе прилагаемое у сего издание оной на древнем русском (в подлиннике) латинскими буквами и переводы богемский и польский; и в конце написал и своё мнение о сих переводах. У него случилось две книжки.

Он хочет сделать критическое издание сей песни, в роде Шлёцерова Нестора, и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей… Три или четыре места останутся неясными, но многое прояснится, особливо начало. Он прочёл несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: всё основано на знании наречий славянских и языка русского …» [368]

1.10.1836 г. — Пушкин, внимательно исследовавший «Слово о полку Игореве» и книги о нём, начал работу над статьей о «Слове» — «Песнь о полку Игореве». Ранее он изучал в этой связи сочинение А.Л. Шлёцера «Нестор. Русские летописи на древне-славенском языке... Перевёл с немецкого Дмитрий Языков» (СПб., 1816). Заметки Пушкина при чтении Шлёцерова введения к «Нестору», а также закладки между страницами 670 и 671, 780 и 781 этой книги тоже относятся к концу 1836 г. Этим же временем, возможно, определяются замечания учёного и пророка в писарской копии перевода «Слова», сделанного Жуковским, а также копия письма А.Х. Востокова неизвестному лицу о наблюдениях знатока А.И. Ермолаева над изложением памятника старины.

Пушкин писал: «Первые издатели приложили к ней (Песне о полку Игореве) перевод, вообще удовлетворительный, хотя некоторые места остались темны или вовсе невразумительны. Многие после того силились их объяснить. Но хотя в изысканиях такого рода последние бывают первыми[369] (ибо ошибки и открытия предшественников открывают и очищают дорогу последователям), первый перевод, в котором участвовали люди истинно ученые, всё ещё остается лучшим: прочие толкователи наперерыв затмевали неясные выражения своевольными поправками и догадками, ни на чем не основанными. Объяснениями важнейшими обязаны мы Карамзину, который в своей Истории мимоходом разрешил некоторые загадочные места.

Некоторые писатели усомнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока. Вальполь не вдался в обман, когда Чаттертон прислал ему стихотворения старого монаха Раули. Джонсон тотчас уличил Макферсона. Но ни Карамзин, ни Ермолаев, ни А.X. Востоков, ни Ходаковский никогда не усомнились в подлинности Песни о полку Игореве. Великий скептик Шлёцер, не видав Песни о полку Игореве, сомневался в ее подлинности, но, прочитав, объявил решительно, что он полагает ее подлинно древним произведением и не почел даже за нужное приводить тому доказательства; так очевидна казалась ему истина!

Других доказательств нет, как слова самого песнотворца. Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под которого невозможно подделаться [370]. Кто из наших писателей в 18 веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? но Карамзин не поэт. Державин? но Державин не знал и русского языка, не только языка Песни о полку Игореве. Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколь находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства. Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя? Кто с таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где ещё сохранились они во всей свежести употребления? Это предполагало бы знание всех наречий славянских[371]. Положим, он ими бы и обладал, неужто таковая смесь естественна? Гомер, - если и существовал, искажен рапсодами.

Ломоносов жил не в XII столетии. Ломоносова оды писаны на русском языке с примесью некоторых выражений, взятых им из Библии, которая лежала пред ним. Но в Ломоносове вы не найдете ни польских, ни сербских, ни иллирийских, ни болгарских, ни богемских, ни молдавских и других наречий славянских.

§ 1. Все занимавшиеся толкованием Слова о полку Игореве перевели: Не прилично ли будет нам, не лучше ли нам, не пристойно ли бы нам, не славно ли, други, братья, братцы, было воспеть древним складом, старым слогом, древним языком трудную, печальную песнь о полку Игореве, Игоря Святославича? Но в древнем славянском языке частица ли не всегда дает смысл вопросительный подобно латинскому ne; иногда ли значит только, иногда - бы, иногда - же; доныне в сербском языке сохраняет она сии знаменования. В русском частица ли есть или союз разделительной или вопросительный, если управляет ею отрицательное не; в песнях не имеет она иногда никакого смысла и вставляется для меры так же, как и частицы и, что, а, как уж, уж как (замечание Тредьяковского).

В другом месте Слова о полку ли поставлено также, но все переводчики перевели не вопросом, а утвердительно. То же надлежало бы сделать и здесь.

Во-первых, рассмотрим смысл речи: по мнению переводчиков, поэт говорит: Не воспеть ли нам об Игоре по-старому? Начнем же песнь по былинам сего времени (то есть по-новому) - а не по замышлению Боянову (т. е. не по-старому). Явное противоречие!

Если же признаем, что частица ли смысла вопросительного не даёт, то выйдет: Не прилично, братья, начать старым слогом печальную песнь об Игоре Святославиче; начаться же песни по былинам сего времени, а не по вымыслам Баяна.

Стихотворцы никогда не любили упрека в подражании, и неизвестный творец Слова о полку Игореве не преминул объявить в начале своей поэмы, что он будет петь по-своему, по-новому, а не тащиться по следам старого Баяна. Глагол бяшетъ подтверждает замечание мое: он употреблен в прошедшем времени (с неправильностию в склонении, коему примеры встречаются в летописях) и предполагает условную частицу - Неприлично было бы. Вопрос же требовал бы настоящего или будущего (т.е. надо ''неприлично будет'' – В.М.Л.)

§ 2. Не решу, упрекает ли здесь Баяна или хвалит, но, во всяком случае, поэт приводит сие место в пример того, каким образом слагали песни в старину. Здесь полагаю описку, или даже поправку, впрочем незначительную: растекашется мыслию по древу - тут пропущено слово славiем, которое довершает уподобление: ниже сие выражение употреблено.

§ 3. Ни один из толкователей не перевел сего места удовлетворительно. Дело здесь идёт о Бояне; всё это продолжение прежней мысли: Поминая предания о прежних бранях (усобица значит ополчение, брань, а не между-усобие, как перевели некоторые. Между-усобие есть уже слово составленное), напускал он и проч. т. е. 10 соколов, напущенные на стадо лебедей, значили 10 пальцев, возлагаемых на струны. Поэт изъясняет иносказательный язык Соловья старого времени, и изъяснение столь же великолепно, как и блестящая аллегория, приведенная им в пример. А.С. Шишков сравнивает сие место с началом поэмы Смерть Авеля [372]. Толкование Александра Семеновича любопытно (том 7, стран. 43). "Итак, надлежит паче думать, что в древние времена соколиная охота служила не к одному увеселению, но також и к некоторому прославлению героев, или к решению спора, кому из них отдать преимущество. Может быть, отличившиеся в сражениях военачальники или князья, состязавшиеся в славе, выезжали на поле, каждый с соколом своим, и пускали их на стадо лебединое с тем, что чей сокол удалее и скорее долетит, тому прежде и приносить общее поздравление в одержании преимущества над прочими ".

Г-н Пожарский с сим мнением не согласуется: ему кажется неприличным для русских князей доказывать первенство своё, кровию приобретенное, полетом соколов. Он полагает, что не князья, а стихотворцы пускали соколов, а причина такого древнего обряда, думает он, была скромность стихотворцев, не хотевших выставлять себя перед товарищами. А.С. Шишков, в свою очередь, видит во мнении Я. Пожарского крайнюю неосновательность и несчастное самолюбие (том 11-й, страница 388). К крайнему нашему сожалению, г. Пожарский не возразил.

(Изтянул - вытянул, натянул, изведал, испробовал. Пожарский: опоясал, 1-ые толкователи: напрягши ум крепостию своею). Изтянул, как лук, изострил, как меч, - метафоры, заимствованные из одного источника.

"А всядемъ, братiе, на свои борзыя комони, да позримъ синяго Дону". Суеверие, полагавшее затмение солнечное бедственным знаменованием, было некогда общим.

"Спала Князю умъ похоти и жалость ему знаменiе заступи искусити Дону великаго". - Слова запутаны. 1-ые издатели перевели: Пришло князю на мысль пренебречь (худое) предвещание и изведать (счастия на) Дону великом. Печаль ему заступить имеет несколько значений: омрачить, помешать, удержать. Пришлось князю, мысль похоти и горесть знамение ему удержало. Спали князю в ум желание и печаль. Ему знамение мешало (запрещало) искусити Дону великого. "Хощу бо (так хочу же, сказал), рече копiе преломити конецъ поля Половецкаго, а любо испити шеломомъ Дону".

(если не ошибаюсь, ирония пробивается сквозь пышную хвалу), рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы". ("Четыре раза упоминается в сей песни о Трояне, т. е. тропа Трояня, вечи Трояни, земля Трояня и седьмый век Троянов, но кто сей Троян, догадаться ни по чему не возможно", говорят первые издатели). 5 стр., изд. Шишкова. Прочие толкователи не последовали скромному примеру: они не хотели оставить без решения то, чего не понимали.

Чрез всю Бессарабию проходит ряд курганов, памятник римских укреплений, известный под названием Троянова вала. Вот куда обратились толкователи и утвердили, что неизвестный Троян, о коем 4 раза упоминает Слово о полку Игореве, есть никто иной, как римский император. Но и тропа Троянова может ли быть принята за Троянов вал, когда несколько ниже определяется (стр. 14, изд. Шишкова)

Где же тут Бессарабия? "Следы Трояна в Дакии, видимые по сие время, должны были быть известны потомкам дунайских славян" (Вельтман). Почему же?

Поэт повторяет опять выражения Бояновы - и, обращаясь к Бояну, вопрошает: "или не так ли петь было, вещий Бояне, Велесов внуче?"

Теперь поэт говорит сам от себя не по вымыслу Бояню, по былинам сего времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого времени.

(готовы - значит здесь известны, значение сие сохранилось в иллирийском славянском наречии: ниже мы увидим, что половцы бегут неготовыми (неизвестными) дорогами. Если же неготовыми, значило бы не мощеными, то что ж бы значило готовые кони?)

(сие повторение того же понятия другими выражениями подтверждает предыдущее мое показание. Это одна из древнейших видов поэзии. Смотри Священное писание) кмети подъ трубами повиты". (Г. Вельтман пишет: Кметъ. Значит частный начальник, староста. Кметь значит вообще крестьянин, мужик. (Если господа поступают несправедливо, мужики расплачиваются жизнью - словин.)» [373]

В бумагах Пушкина сохранилась переписанная его рукой записка филолога и слависта Востокова А.Х. о «Слове о полку Игореве». Можно предположить, что Востоков написал эту записку нарочно для Пушкина, занимавшегося «Словом»[374].

Писатель Шевырев С.П. вспоминал: “…раз видел Пушкина весною 1836 года; он останавливался у Нащокина, в Дегтярном переулке. В это посещение он сообщил, что занимается "Словом о полку Игореве". ''Слово о полку Игореве'' он помнил от начала до конца наизусть и готовил ему объяснение... Я слышал лично от Пушкина об его труде, и сказал, между прочим, свое объяснение первых слов.

''Слово о полку Игореве''... было любимым предметом его последних разговоров. Известно, что Пушкин готовил издание ''Слова'', нельзя не пожалеть, что он не успел закончить труда своего» [375].

В заметке к «Слову о полку Игореве» в переводе А.Ф. Вельтмана, Пушкин писал, что фраза «Хочу копье преломити а любо испити... Г. Сенковский с удивлением видит тут выражение рыцарское - нет; это значит просто неудачу: Или сломится копье мое, или напьюсь из Дону. Тот же смысл, как и в пословице: либо пан, либо пропал».

4.2.1837 г. - преподаватель Московского университета М.А. Коркунов писал к издателю Моск. Ведом. С.-Петербург: «С месяц тому, Пушкин разговаривал со мною о русской истории; его светлые объяснения древней Песни о полку Игореве, если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки: вообще в последние годы жизни своей, с тех пор, как он вознамерился описать царствование и деяние Великого Петра, в нём развернулась сильная любовь к историческим знаниям и изследованиям отечественной истории. Зная его, как знаменитого поэта, нельзя не жалеть, что, вероятно, лишились в нём и будущего историка»[376].

Итак, сочинителем «Слова о полку Игореве» по моим изследованиям и расчетам был Сергий Радонежский, родившийся 30 мая/11 июня 1317 г. (умер в 1392 г.) и написавший его 13.11.1375 г.

«ВЕЛЕСОВА КНИГА»

И РИТМЫ РУСИ[377]

«Велесова книга»[378], написанная в 747 г. на буковых дощечках, также ни словом не упоминает о Христе, а только о ведических сроках-«богах» Свароге, Даждьбоге и др. В этой книге описана история славяноросов, начиная с XXVI в. до н.э. до VIII в. н.э. Время написания установлено точно, так как безпокойство писателя «Велесовой книги» о раздроблении земель русских и междоусобии племён, которое ослабляло русских людей перед врагами[379]. Это было за 628 лет до времени повторения такого же положения на Руси во времена Дмитрия Донского, когда княжества враждовали между собой, убивая друг друга из-за помрачения разума, а московский князь Дмитрий вместе с учёным и учителем Сергием Радонежским (написавшим в 1375 г. «Слово о полку Игореве» о вражде русских князей и пленении князя Игоря из-за их разобщённости[380]) соединил их в единую и непобедимую Русь. Спустя ещё 628 лет мы приходим к нашему времени (2003 г.) разделения 15 Республик единого Союза славянских и тюркских народов, когда вражда между народами дошла до крайности. Но вскоре всё повторится, как и сотни раз повторялось ранее - изгнанием «бесов» и соединением всех народов Руси.

С точки зрения Законов Вселенной становится понятным, почему несведущие иностранцы не понимали славян, поклоняющимся, якобы, «идолам». Не «идолам» поклонялись, а сохраняли с их помощью порядок чередования исторических кругов в «Сварожьем круге» одной расы за 5024 года. В «Велесовой книге» славяне показаны не имеющими ложного понятия многобожия: «Есть такие заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем разделяя Сваргу. Они будут отвергнуты Родом как безбожники. Разве Вышень, Сварог и иные – суть множество? Ведь Бог – и един и множествен. И пусть никто не разделяет того множества и не говорит, что мы имеем многих богов». [381]

Когда круг расцвета общественной просвещённости кончалась, тогда исчезало правильное понимание истории и её движения. Люди во времена частной просвещённости считали, что всё в мире происходит случайно, путано, и зависит от воли человека. Потому старались занять место в жизни, обезпечивающее им достаточное вещественное благо, якобы, независимое от хода истории.

В древности славяне называли себя православными и чтили Троицу или Триглав[382]: ПРАВЬ, ЯВЬ и НАВЬ. Славить Правь – это подчиняться Закону равенства противоположностей Яви и Нави в единой Прави. Об этом Законе точно выразился Пушкин словами: «Но вечный выше вас Закон!» [383] Явь – это явный, вещественный, плотский, видимый мир. Навь – это неявный, неосязаемый, но духовный, мысленный и чувственный мир. Правь – это правило чередования, это закон, по которому эта пара противоположностей сменяют друг друга. Явь – сила рождающая, пробуждающая, горящая. Навь – сила, возвращающая всё к первоначальному состоянию к умиранию, засыпанию, угасанию. Смена Яви и Нави – это смена дня и ночи, жизни и смерти, плотского и духовного, смена тёплого и холодного времён года и тому подобное.

В «Велесовой книге» основы учения расширяются, и приводятся 4 четверти круга развития, а также 8 временных

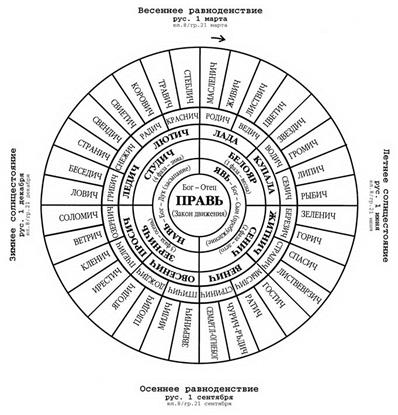

Рис.66

ритмов: но перечисляются не боги, а сначала образы 4-х времен года по три в каждом: «Белояр, Лада, Купала, Сенич, Житнич, Венич, Зернич, Овсенич, Просич, Студич, Ледич и Лютич». См. рис. 66.

Достаточно их объединить Троицами, и виден порядок чередования времён года, т.к. весенний Белояр (белое цветение) становится первой четвертью, летний Сенич (летняя заготовка сена) – 2-й, осенний Зернич (сбор урожая зерновых) –3-й четвертью, и зимний Студич (зимняя стужа) – 4-й четвертью.

«За ними суть (15-й и 14-й порядки) – Родич, Масленич, Живич, и Ведич, Листвич, Цветич, и Водич, Звездич, Горомич, и Сёмич, Линич, Рыбич, и Березич, Зеленич, Горич, и Страдич, Спасич, Листвеврзич, и Мыслич, Гостич, Ратич, и Стринич, Чурич-Родич, и тут Семаргл-Огнебог…» - весна и лето.

«За ними вслед (продолжение 15-го и 14-го порядков) Птичич, Зверинич, Милич, и Дождич, Плодич, Ягодич, и Пчёлич, Ирестич, Клёнич, и Озёрнич, Ветрич, Соломич, и Грибич, Лович, Беседич, и Снежич, Странич, Свендич, и Радич, Свиетич, Корович, и Красич, Травич, Стеблич – осень и зима.

Таким образом, в году 8 отрезков времени по ~46 дней: по 2 отрезка времени на одно из четырёх времён года. Остаётся проставить лишь точки отсчета начала весны, а значит и года, как было раньше до Петра I [384]. Представим изложение книги в виде кольцевой матрицы (рис.66), подобной той, что была описана, А.С. Пушкиным в 7-й главе «Евгения Онегина» как «полистатическая» или «философическая».

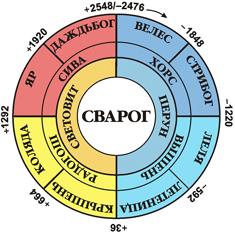

Кроме этого, на дощечках перечисляются образы кругов ведущих народов в мире так же, как и по Пушкинской науке - по Троицам, с определения главенства первым местом в троице:СВАРОГ – Перун - Святовит; ХОРС – Велес – Стрибог; ВЫШЕНЬ – Леля – Летеница и т.д.: «И вот начните, во-первых – главу пред Триглавом склоните! – так мы начинали, великую славу ему воспевали… Святовит – это Свет… Тайна та велика есть: как Сварог и Перун – есть в то же время и Святовит». [385]

Само перечисление кругов по троицам, разделённых словами «следом – затем - за ними вслед - следом идут», и союзом «и», говорят о двух порядках одной особи, именуемой парой. Высший порядок особи (в данном случае «Сварожий круг» белой расы длиной окружности в 5024 года) состоит из пары противоположностей следующего, низшего порядка - Перуна и Световита (в 2 раза меньшего по времени) и т.д.

«За теми двумя (за порядками: 19-м и 18-м начинаются следующие порядки – 17-й и 16-й)– Хорс [386], Велес, Стрибог, следом идут – Вышень[387], Леля, Летеница.…Затем Радогощ[388], Крышень, Коляда… следом идут Сива[389], Яр, Даждьбог…» завершают пору белой расы. «То суть Триглавы всеобщие». См. рис.67.

Рис. 67

Четыре четверти «Сварожьего круга» — ХОРС, ВЫШЕНЬ, РАДОГОЩ и СИВА — по 1256 лет каждая, включали по паре народов мужского и женского родов на одной земле. Так у белой расы в Азии[390] 4-я четверть СИВА объединила яростную, несущую смерть, «мужскую» Европу (круг ЯРА),и «женскую» Россию, дающую жизнь (круг ДАЖДЬБОГА), давая каждому из пары народов по 628 лет на развитие и затухание.

Потому книга названа «Велесовой», что описывает события именно с поры Велеса, начинающей «Сварожий круг» новой расы (длящейся с 2476 до по 1848 г. до н.э.) проповедью Слова (обратное прочтение Волоса). Поэтому «ВОЛОС-СЛОВО» — ключ для изследования истории руссов по этой книге.

И, наконец, после перечисления «богов» показано, что через 157 лет существует временной ряд, установленный мной: «Числобог наши дни здесь считает. Он говорит свои числа богам, быть ли дню Сварожьему, быть ли ночи, время ли спать».

Итак, без понятия Троиц эти кольцевые матрицы невозможно было бы построить; кроме этого, без знания точек отсчёта просвещённостей, данных Пушкиным, невозможно было бы расположить отрезки времени по кругам 314 лет за срок в 5024 года, то есть понять смысл «Числобога», «знающего» наступление частных («ночи») или общественных («дня») просвещённостей.

У древних и у последователей Пушкина Бог – это Вечное Движение пары равных противоположностей. Значит, «Велесова книга» - древний памятник истории и науки, относящийся к общественным просвещённостям.

4,5 тысячи лет тому назад начало времён Белой расы называлось «Велесовым», а ныне мы, завершая «Круг Сварожий», приближаемся «к началу своему» — ко временам Даждьбога, т.е. дающего жизнь. После Даждьбога снова начнутся времена Велеса (с 2548 г.).

О начале ведущей роли Руси в «Велесовой книге» сказано: «Сто раз возрождалась Русь — и сто раз была разбита от полуночи до полудня… И вот Сварог, который суть Сам Творец, сказал Арию: “Сотворены вы из праха земного. И будут про вас говорить, что вы — сыны Творца, и станете вы как сыны Творца, и будете как дети Мои, и Даждьбог (или иначе Святогор-Пушкин) будет Отцом вашим. И Его вы должны слушаться, и он вам скажет, что вам иметь, и о том, что вам делать, и как говорить, и как творить”…» [391]

«Книга Велеса», написанная в VIII в. н.э. на русском языке открыла нам глаза на историю руссов за 40 тысяч лет: «Праотцы были отцом Яром уведены в Край Русский, ибо, оставаясь, они претерпели бы многое от ранних холодов… И так прошли две тьмы… И пришёл на нас злой род… Так мы пережили одну тьму – и начали грады и огнищанские сёла ставить повсюду. После другой тьмы был великий холод, и мы отправились на полдень (на юг), потому что там были места злачные». [392]

Историк, путешественник и археолог Ю.Д. Петухов открыл и доказал, что до индоевропейцев, породивших на самом деле европейские народы и многие народы Азии, были праславяне-русы, проживавшие с 15000 г. до н.э. до 2000 г. до н.э. в Малой Азии, на Балканах, Апеннинах, в Западной Азии[393], по всему Средиземноморью, в Северном Причерноморье… Все без исключения языки индоевропейской языковой семьи, в т.ч. «древнегреческий» и санскрит, развились из единого языка проторусов. Там же истоки всех преданий, включая «античные», индоарийские, германские, кельтские и т.д. Индоевропейцы-руссы вели «казачий» образ жизни и были первыми казаками на Земле.[394] Изображение российского двуглавого орла – наследие наших предков и известно около 7 тыс. лет, но изображение «искалеченное», т.к. вместо двуглавого орла с, непонятными почему, тремя коронами - были русские двуглавые Фениксы (Петухи) или Финисты-ясные соколы[395] с двумя гребешками вместо корон под единой короной.

Н.Н. Вашкевич, учёный лингвист установил, что праязыком всех народов служила пара противоположных языков: русский и арабский[396]. Привожу дословно небольшой, но важный отрывок из этой книги:

«Самое странное в языке это то, что слова (непроизводные) не имеют смысла, ничего не значат. Создаётся впечатление, что они случайным образом приклеены к вещам. Даже научная лингвистика выразила это положение вещей словами "никакая лингвистика никогда не ответит на вопрос, почему вода называется водой". Между тем, безсмысленных слов не бывает. Просто их смысл сокрыт от прямого наблюдения. Вопрос, как оказалось, решается просто. Надо неясные слова - всё равно какого языка – писать арабскими буквами и смотреть в толковый арабский словарь…

В ходе изследования выяснилось, что головной мозг, как любой компьютер, работает на особых системных языках, заблокированных по понятным причинам от пользователя. Однако анализ доступных языковых фактов позволяет вскрыть системные языки и, следовательно, снимать информацию с системных файлов мозга. Как оказалось, в качестве системных языков наше подсознание использует языковую пару: существующие арабский и русский языки, независимо от нашей народной принадлежности. Головной компьютер подключён к ноополю (подобие искусственного интернета), которое постоянно подпитывается морфологией от существующих народов: русского и арабского.

Несмотря на то, что подсознание и ноополе заблокированы, некоторые люди (поэты, ясновидящие, экстрасенсы) имеют доступ в эту святую святых человечества, его банк данных, его хранилище программного продукта. Созвучия могут быть как моноязычные, так и двуязычные, т.е. созвучия между русским и арабским языком.

Христос, говоря в Нагорной проповеди: " Блаженны кроткие - им будет дарована земля", да простят меня верующие, ошибается. Это выясняется, как только мы напишем корневую часть русского слова “кроткие” по-арабски. Получим арабское слово со значением "пахари [397] ". Обратите внимание на то, как туманная фраза Христа сразу оборачивается одним из главных экономических законов человеческой деятельности, причем в точной и ясной оболочке: "Землю тем, кто на ней работает".

" Блаженны нищие духом, им будет даровано Царство небесное" - тоже не вполне ясная фраза из той же Нагорной проповеди. Стоит, однако, тёмное слово “ нищие” написать по-арабски, как “ нищие” превращаются в "подвижников", "набожных людей", "служителей богу". Христос, оказывается, обещает каждому по потребности. Можно было бы сказать, мало ли, какие совпадения могут быть. Да, могут быть и случайные совпадения. Если речь идёт о нескольких единичных примерах.

Этим же способом раскрываются тёмные места Корана. Только теперь надо использовать русский язык.

Например, в суре 2 (стих 26) Магомет словами Господа говорит: "Бог не стесняется приводить примером комара или что выше ". Вот уже почти четырнадцать веков мусульманские богословы спорят о том, что такое это "выше". Есть разные догадки, но нет разумной. Помятуя о том, что Господь не может говорить глупостей, прочтём арабское слово выше (фаук) по-русски, получается паук. Именно паук приводится в качестве примера в 29 суре под названием " Паук ", где говорится, что поклоняющиеся идолам, уподобляются пауку, который строит свой дом из паутины, но разве вечно жилище паука?

Способ работает не только в отношении священных книг, но и в отношении любого слова на любом языке. Если тёмные слова русского и других языков надо читать (с конца слова – В.Л.) по-арабски, то арабские тёмные слова (таковы, в частности, понятия культа) надо читать (также с конца слова – В.Л.) по-русски.

Эта пара языков объясняет все таинства мира, связанные со словом.

Сюда относятся как канонические таинства всех без исключения религий,

2015-06-16

2015-06-16 379

379