Поляризационно-оптический или просто оптический метод моделирования является примером аналогового моделирования.

Применение метода фотоупругости в геомеханике базируется на теореме Леви — Митчела о независимости характера распределения напряжений в плоских моделях (в том числе и из оптически чувствительных материалов) от упругих постоянных моделей при равенстве нулю равнодействующей всех приложенных внешних сил (главного вектора) и равнодействующей всех моментов (главного момента). Это позволяет при моделировании обеспечивать только геометрическое подобие модели и натуры, не заботясь об аналогиях свойств используемых материалов.

Оптический метод моделирования позволяет устанавливать распределение и значения напряжений в массивах пород и элементах сооружений любой конфигурации, когда деформации модели происходят без разрыва сплошности. Метод основан на свойстве большиства прозрачных изотропных материалов, называемых оптически чувствительными, при приложении механических нагрузок приобретать оптическую анизотропию и проявлять способность двойного лучепреломления. Последнее заключается в том, что луч света, проходя через напряженную прозрачную кристаллическую среду, разлагается на две взаимно перпендикулярные плоскополяризованные составляющие, распространяющиеся внутри среды с различной скоростью.

|

|

|

Оптически чувствительные материалы, применяемые для изготовления моделей, должны обладать высокой прозрачностью, оптической и механической изотропностью, стабильными оптико-механическими характеристиками и необходимой прочностью. Вместе с тем они должны хорошо обрабатываться и проявлять достаточно малые краевые эффекты, связанные с появлением оптической разности хода на контуре пластин вследствие внутренних напряжений.

Производство новых полимерных материалов с разнообразными оптико-механическими свойствами открывает широкие возможности для подбора материалов для оптического моделирования. В частности, для задач геомеханики весьма удобно применение органических стекол и эпоксидных смол. При этом в пластинках из указанных материалов в заданном масштабе вырезают контуры изучаемых выработок (или систем выработок), вокруг которых исследуют распределение напряжений при различных схемах нагружения пластинок по контуру растягивающими или сжимающими силами.

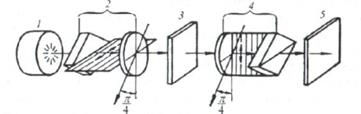

Величины и направления главных напряжений определяют при просвечивании плоской модели в полярископе (рис. 12.3).

Если источник в полярископе излучает белый свет, то после прохождения лучей света через поляризатор, модель и анализатор на экране получают изображение, окрашенное в различные цвета светового спектра. При этом каждая цветная полоса представляет собой геометрическое место точек с одинаковой оптической разностью хода и, следовательно, с одной и той же разностью главных нормальных напряжений  . Но полуразность главных нормальных напряжений представляет собой максимальное касательное напряжение.

. Но полуразность главных нормальных напряжений представляет собой максимальное касательное напряжение.

|

|

|

Таким образом, цветные полосы на экране полярископа представляют собой линии равных максимальных касательных напряжений исследуемой модели. Эти линии называют изохромами. Картину изохром, получаемую в поле анализатора, можно визуально наблюдать и фотографировать.

|

6

Рис 12.3. Поляризационная установка (фотоэластициметр FP):

а — обший вид; 6— схема установки; 1 — коробка с матовым стеклом, в которой помещены лампы накаливания и ртутные или натриевые лампы; 2— поляризатор; 3 — модель; 4 — анализатор; 5 — экран

В некоторых точках исследуемой модели плоскость колебания луча совпадает с направлением какого-либо из главных нормальных напряжений. В таких точках двойного лучепреломления не происходит. Если плоскости поляризации поляризатора и анализатора взаимно перпендикулярны, то лучи в указанных точках модели через анализатор не проходят. В результате на экране появляются черные линии, пересекающие цветную картину изохром. Эти линии суть геометрические места точек, в которых направления главных нормальных напряжений  (или

(или

) параллельны между собой. Такие линии называют изоклинами.

) параллельны между собой. Такие линии называют изоклинами.

Поворачивая скрещенные поляризатор и анализатор на различные углы, можно получить систему изоклин, которые позволяют определить направления главных нормальных напряжений  и

и  в любой точке модели. По изоклинам строят траектории главных напряжений, называемые изостатами.

в любой точке модели. По изоклинам строят траектории главных напряжений, называемые изостатами.

При просвечивании напряженной модели темные пятна образуются также в точках, свободных от навают особыми, или изотропными точками. Особые точки определяют структуру изохром и изоклин и поэтому имеют важное значение при исследовании распределения напряжений в модели.

Для исключения появления изоклин на экране вместо плоской поляризации используют круговую поляризацию света. Для этого в конструкции полярископа предусмотрены так называемые четвертьволновые пластинки из слюды такого же диаметра, как у поляроидов. Одну из них вводят в оптическую систему позади поляризатора (относительно источника света), другую — впереди анализатора. Для света, поляризованного по кругу, все направления в модели, на которую он падает, равноценны, и поэтому погасание луча по изостатическим направлениям не происходит.

Исследование картины изохром в модели позволяет непосредственно определить распределение максимальных касательных напряжений τтах или, что то же самое, разности главных нормальных напряжений  . Исследование картины изоклин и построение изостат позволяет охарактеризовать направления главных напряжений

. Исследование картины изоклин и построение изостат позволяет охарактеризовать направления главных напряжений  и

и  в любой точке модели.

в любой точке модели.

Однако конечной задачей является раздельное получение значений  и

и  в каждой точке модели. Способы получения этих значений основаны на совместном использовании картин изохром и изостат и дифференциальных уравнений равновесия.

в каждой точке модели. Способы получения этих значений основаны на совместном использовании картин изохром и изостат и дифференциальных уравнений равновесия.

При решении задач, которые не могут быть сведены к плоским, применяют объемные модели. Основными способами решения объемных задач являются:

• способ фиксации («замораживания») оптического эффекта;

• способ рассеянного света;

• способ оптически чувствительных вклеек.

Наибольшее распространение получил способ «замораживания» с последующей распиловкой объемной модели на тонкие срезы толщиной 1—3 мм. Он основан на открытом Г. Оппелем в 1936 г. эффекте сохранения картины полос некоторыми оптически чувствительными материалами, обусловленном особенностями их двухфазной молекулярной структуры. Модель нагружают при повышенной температуре, затем, не снимая нагрузку, постепенно охлаждают до комнатной. При снятии внешней нагрузки деформации, полученные при повышенной температуре, остаются. Соответствующее им двойное лучепреломление также сохраняется. Температура «замораживания» различных применяемых оптически чувствительных материалов составляет 80—150 "С.

|

|

|

В последние годы метод фотоупругости все шире применяют и для решения динамических задач. При этом возникающие в моделях интерференционные картины дают возможность безынерционно (что очень важно для динамических задач) исследовать распространение волн напряжений на всех стадиях динамического процесса. Поляризационно-оптическое исследование динамических явлений связано с особенностями моделирования, техники регистрации быстропротекающих процессов, определения зависимости между механическими и оптическими величинами и выбора методов разделения напряжений. В частности, для применяемых материалов необходимо оценивать влияние вязкоупругих свойств с точки зрения погрешности в определении напряжений и деформаций. Для регистрации интерференционных картин применяют высокоскоростные камеры, в качестве источников света обычно используют газоразрядные импульсные лампы.

Другое направление связано с использованием метода фотомеханики при изучении деформирования пород в условиях проявления неупругих деформаций, в частности деформаций пластичности и ползучести. В этом случае говорят об эффекте фотопластичности и фотоползучести применяемых оптически чувствительных материалов.

При моделировании динамических процессов, а также напряженного состояния объектов с учетом деформаций пластичности и ползучести в отличие от статических задач необходимо добиваться соответствия реологических свойств натуры и материалов модели.

Метод оптического моделирования позволяет получить весьма наглядное представление о поле напряжений в массиве пород вокруг выработок любой конфигурации. Поэтому даже получение только качественной картины распределения напряжений дает возможность сделать подчас важные заключения и выводы, выделить наиболее и наименее напряженные участки, наметить пути достижения оптимального распределения напряжений.

|

|

|

12.6. Другие методы моделирования

Для решения задач, связанных с динамическими процессами в породных массивах, в настоящее время часто применяют электроаналоговые методы моделирования, т. е. методы электрического моделирования механических полей.

В последние годы метод фотоупругости все шире применяют и для решения динамических задач. При этом возникающие в моделях интерференционные картины дают возможность безынерционно (что очень важно для динамических задач) исследовать распространение волн напряжений на всех стадиях динамического процесса. Поляризационно-оптическое исследование динамических явлений связано с особенностями моделирования, техники регистрации быстропротекающих процессов, определения зависимости между механическими и оптическими величинами и выбора методов разделения напряжений. В частности, для применяемых материалов необходимо оценивать влияние вязкоупругих свойств с точки зрения погрешности в определении напряжений и деформаций. Для регистрации интерференционных картин применяют высокоскоростные камеры, в качестве источников света обычно используют газоразрядные импульсные лампы.

Другое направление связано с использованием метода фотомеханики при изучении деформирования пород в условиях проявления неупругих деформаций, в частности деформаций пластичности и ползучести. В этом случае говорят об эффекте фотопластичности и фотоползучести применяемых оптически чувствительных материалов.

При моделировании динамических процессов, а также напряженного состояния объектов с учетом деформаций пластичности и ползучести в отличие от статических задач необходимо добиваться соответствия реологических свойств натуры и материалов модели.

Метод оптического моделирования позволяет получить весьма наглядное представление о поле напряжений в массиве пород вокруг выработок любой конфигурации. Поэтому даже получение только качественной картины распределения напряжений дает возможность сделать подчас важные заключения и выводы, выделить наиболее и наименее напряженные участки, наметить пути достижения оптимального распределения напряжений.

В последние годы метод фотоупругости все шире применяют и для решения динамических задач. При этом возникающие в моделях интерференционные картины дают возможность безинерционно (что очень важно для динамических задач) исследовать распространение волн напряжений на всех стадиях динамического процесса.

Поляризационно-оптическое исследование динамических явлений связано с особенностями моделирования, техники регистрации быстропротекающих процессов, определения зависимости между механическими и оптическими величинами и выбора методов разделения напряжений. В частности, для применяемых материалов необходимо оценивать влияние вязкоупругих свойств с точки зрения погрешности в определении напряжений и деформаций. Для регистрации интерференционных картин применяют высокоскоростные камеры, в качестве источников света обычно используют газоразрядные импульсные лампы.

Другое направление связано с использованием метода фотомеханики при изучении деформирования пород в условиях проявления неупругих деформаций, в частности деформаций пластичности и ползучести. В этом случае говорят об эффекте фотопластичности и фотоползучести применяемых оптически чувствительных материалов.

При моделировании динамических процессов, а также напряженного состояния объектов с учетом деформаций пластичности и ползучести в отличие от статических задач необходимо добиваться соответствия реологических свойств натуры и материалов модели.

Метод оптического моделирования позволяет получить весьма наглядное представление о поле напряжений в массиве пород вокруг выработок любой конфигурации. Поэтому даже получение только качественной картины распределения напряжений дает возможность сделать подчас важные заключения и выводы, выделить наиболее и наименее напряженные участки, наметить пути достижения оптимального распределения напряжений.

Другие методы моделирования

Для решения задач, связанных с динамическими процессами в породных массивах, в настоящее время часто применяют электроаналоговые методы моделирования, т. е. методы электрического моделирования механических полей.

Электрические модели могут быть двух типов. В одном из них — методе электрогидродинамических аналогий (ЭГДА), предложенном в 1922 г. акад. Н.Н. Павловским, используют меняющиеся электрические свойства сплошной проводящей среды.

Другой, известный под названием метода электрических сеток прямой аналогии (ЭСПА), предусматривает замену сплошной среды сеткой из некоторых элементарных электрических ячеек, параметры которых назначают, исходя из свойств среды в механической системе и критериев подобия. Электрические ячейки — элементы напряжения, силы тока, индуктивности, емкости — служат аналогами механического напряжения, скорости упругого смещения, массы, податливости элементарных объемов моделируемогомассива пород.

При решении задач геомеханики наряду с применением различных методов для решения поставленных задач используют также методы, представляющие собой комбинации различных принципов моделирования, например принципов центробежного моделирования и поляризационно-оптического метода либо метода эквивалентных материалов и центробежного моделирования.

Сущность первого метода состоит в том, что взамен модели из натуральных горных пород, применяемой в методе центробежного моделирования, модель изготовляют из эквивалентных материалов, механические характеристики которых удовлетворяют условию геометрического подобия в некотором достаточно крупном геометрическом масштабе, например 1:10. Модель помещают в центрифугу и подвергают нагружению при параметрах вращения, определяемых масштабом центробежного моделирования 1:20. В данной комбинации двух методов общий геометрический масштаб модели будет равен произведению этих двух геометрических масштабов, т. е. 1:200, в котором и необходимо изготовить все элементы модели, подготавливаемой к испытаниям.

Изложенный подход существенно расширяет технические возможности изготовления материалов и испытания моделей в широком диапазоне геометрических масштабов.

Объемные модели из оптически чувствительных материалов также обычно нагружают с использованием центрифуги, сочетая в этом случае принципы оптического метода и метода центробежного моделирования.

Часто используют в сочетании оптический метод и метод эквивалентных материалов. Например, оптическим методом изучают с наибольшей детальностью распределение напряжений в зоне опорного давления, а методом эквивалентных материалов для тех же условий исследуют развитие деформаций толщи с разрывом сплошности и механизм взаимодействия сдвигающихся пород с крепью.

2015-06-04

2015-06-04 1819

1819