Проведение горных работ нарушает естественное состояние массивов горных пород, в результате чего последние выходят из равновесия, деформируются и перемещаются. Обычно эти процессы захватывают всю толщу массива, включая поверхность. Породы на земной поверхности также претерпевают деформации и перемещения.

Указанные явления могут происходить и под влиянием тектонических процессов, выщелачивания, водопонижения, изменения механических свойств пород (при увлажнении или обезвоживании) и других причин.

Традиционно перемещение и деформирование пород в результате нарушения равновесия под влиянием горных разработок или других естественных (природных) процессов называют сдвижением горных пород и земной поверхности.

Сдвижение пород начинается обычно с прогиба кровли выработок, пройденных по пласту или залежи полезного ископаемого. По мере увеличения площади выработанного пространства прогиб пород растет, в сдвижение вовлекается все большее число слоев, происходит сдвиг пород по плоскостям напластования, в толще появляются секущие трещины и трещины расслоения, при этом слои непосредственной кровли разбиваются обычно на отдельные блоки и обрушаются.

|

|

|

Под влиянием горных работ в движение приходят и породы почвы, испытывающие поднятие. Поднятие почвы и выдавливание ее в сторону выработанного пространства объясняется снятием с нее нагрузки от вышележащих пород и перераспределением напряжений в массиве пород.

В процессе сдвижения происходит изменение объема пород: в зоне повышенного (опорного) давления породы уплотняются, а в зоне обрушения — разрыхляются. Разрыхленная порода, увеличиваясь в объеме, заполняет выработанное пространство и создает подпор вышележащим слоям.

Инструментальные наблюдения за сдвижением толщи горных пород и земной поверхности показывают, что изменение напряженного состояния и сдвижение породного массива, вызываемые подземными горными работами, распространяются на значительные расстояния, в несколько раз превышающие размеры выработанных пространств.

Часть породного массива, подвергшуюся сдвижению под влиянием горных разработок, принято называть областью сдвижения горных пород, а соответствующую часть земной поверхности — мульдой сдвижения. В мульде сдвижения различают полумульду сдвижения по падению пласта L1 и полу мульду сдвижения по восстанию пласта L2.

Сдвижения точек земной поверхности могут иметь разные значения и направления. Принято вертикальную составляющую вектора перемещения точки поверхности называть оседанием и обозначать η. Соответственно горизонтальные составляющие называют горизонтальными сдвижениями и обозначают ξ, (в направлении вкрест простирания) и ς (по направлению простирания).

|

|

|

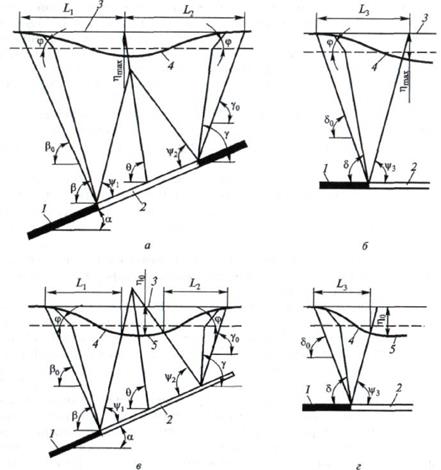

Вертикальные сечения мульды по простиранию и вкрест простирания пласта, проходящие через точки с максимальным оседанием земной поверхности, называют главными сечениями мульды сдвижения (рис. 20.1).

Границы мульды сдвижения определяются граничными углами. Это внешние относительно выработанного пространства углы, образованные на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды горизонтальной линией и линиями, соединяющими границы выработанного пространства с граничными точками области сдвижения (в качестве которых принимают обычно точки, получившие оседания 5—15 мм). Различают граничные углы по простиранию δ0, по падению βо и по восстанию γо пласта или залежи.

Различают углы сдвижения в коренных породах (δ, β и γ) и в наносах ( ).Углы, образованные горизонтальными линиями и линиями, соединяющими границы горных работ и внешние границы зоны опасных деформаций, носят название углов сдвижения. Определяют их так же, как и граничные углы (на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды сдвижения). Подобно граничным углам они обозначаются соответственно δ — по простиранию, β по падению и γ — по восстанию залежи.

).Углы, образованные горизонтальными линиями и линиями, соединяющими границы горных работ и внешние границы зоны опасных деформаций, носят название углов сдвижения. Определяют их так же, как и граничные углы (на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды сдвижения). Подобно граничным углам они обозначаются соответственно δ — по простиранию, β по падению и γ — по восстанию залежи.

Рис. 20.1. Главные сечения мульды сдвижения вкрест простирания (а, в) и по простиранию (б, г) при неполной (а, б) и полной (в, г) подработке:

/ — полезное ископаемое; 2— выработанное пространство; 3 — земная поверхность до подработки; 4 — мульда сдвижения; 5— участок с «плоским дном»

Выделяют также углы разрывов (δ', β', у') — внешние относительно выработанного пространства углы, образованные на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды сдвижения горизонтальными линиями и линиями, соединяющими границу выработки с наиболее удаленной от центра мульды сдвижения трещиной. Углы разрывов обычно на 5—10° круче углов сдвижения, но не более 90°.

При определенном соотношении размеров выработанного пространства и глубины разработки в мульде сдвижения образуется плоское дно, т. е. участок с максимально возможными оседаниями при данной мощности и угле падения пласта (залежи). На этом участке сдвижения носят в основном равномерный характер. Условия, при которых в мульде сдвижения образуется плоское дно, принято называть полной подработкой земной поверхности.

Границы плоского дна определяются углами полных сдвижений — ψ1, ψ2 и ψ3. При неполной подработке положение точки, имеющей максимальное оседание, определяется углом максимального оседания В.

В условиях неполной подработки максимальное оседание наблюдается, строго говоря, в одной точке мульды сдвижения и обозначается ηmax, а при полной подработке значения максимальных оседаний характерны для множества точек плоского дна, они обозначаются ηо.

Неравномерность сдвижения горных пород вызывает деформации земной поверхности. Для характеристики деформаций используются следующие параметры:

а) наклоны интервалов в мульде сдвижения i — отношения разности оседаний двух точек мульды к расстоянию между ними, выраженные безразмерной величиной; при расчете деформаций наклон характеризует неравномерность распределения оседаний в сечении мульды сдвижения и определяется как первая производная функции оседания;

б) кривизна мульды сдвижения Кр — отношение разности наклонов двух соседних интервалов мульды к полусумме длин этих интервалов; кривизна характеризует неравномерность распределения наклонов в сечении мульды сдвижения и определяется как первая производная функции наклонов и вторая производная функции оседания. Различают измеренную кривизну мульды, получаемую непосредственно по данным измерений, и расчетную кривизну мульды, полученную расчетным путем (сглаженная кривизна);

|

|

|

в) радиус кривизны мульды сдвижения — величина, обратная кривизне мульды сдвижения, выраженная в метрах, Rкр = 1 /Kp;

г) относительная горизонтальная деформация в мульде сдвижения ε— отношение разности горизонтальных сдвижений двух точек мульды к расстоянию между ними, выраженное безразмерной величиной. При растяжении е считается положительным, при сжатии — отрицательным. Горизонтальные деформации характеризуют неравномерность горизонтальных сдвижений в мульде и определяются как первая производная этих сдвижений.

В зависимости от конструктивных особенностей объектов наиболее опасными являются различные деформации:

• для высоких объектов (башни, антенны, дымовые трубы и т. д.) наиболее опасны наклоны земной поверхности;

• для линейных инженерных коммуникаций (железные дороги, водоводы, теплотрассы и т. п.) — горизонтальные деформации;

• для гражданских зданий — горизонтальные деформации и кривизна.

В мульде сдвижения выделяют зону опасных деформаций, за пределами которой деформации не превышают следующих критических значений:

• наклоны мульды сдвижения  ;

;

• кривизна  ;

;

• горизонтальные деформации (растяжение)  .

.

В зависимости от условий разработки деформации горных пород и земной поверхности носят плавный или же сосредоточенный характер. Концентрация деформаций на отдельных участках вызывает образование в толще пород и на земной поверхности трещин и уступов, оказывающих крайне неблагоприятное влияние на подрабатываемые объекты. Иногда на земной поверхности образуются провалы. В условиях горизонтального и пологого залегания пластов провалы возникают, как правило, при отработке мощных залежей полезного ископаемого на небольших глубинах. Известны случаи появления провалов и на выходах под наносы крутопадающих пластов средней мощности.

Провалы часто образуются при ликвидации горных выработок самообрушением. Установлено, что провалы обычно образуются над горными выработками, расположенными на глубине  , где S — площадь сечения выработки вчерне, м2. При расположении выработок на глубине

, где S — площадь сечения выработки вчерне, м2. При расположении выработок на глубине  провалы практически не образуются. Вероятность образования провалов на глубинах

провалы практически не образуются. Вероятность образования провалов на глубинах  зависит от степени заполнения выработки вмещающими породами на момент обрушения ее кровли. Так, если выработка находится в слабых пучащих породах, таких как пластичные глины, то на момент обрушения кровли большая часть ее сечения заполнена породами почвы. Величина зоны обрушения в данном случае незначительна, следовательно, и вероятность образования провала минимальна. При залегании в почве выработки более плотных пород степень заполнения выработки на момент обрушения кровли невелика, и размеры развития зоны обрушения возрастут. В этом случае увеличивается и вероятность образования провала на поверхности.

зависит от степени заполнения выработки вмещающими породами на момент обрушения ее кровли. Так, если выработка находится в слабых пучащих породах, таких как пластичные глины, то на момент обрушения кровли большая часть ее сечения заполнена породами почвы. Величина зоны обрушения в данном случае незначительна, следовательно, и вероятность образования провала минимальна. При залегании в почве выработки более плотных пород степень заполнения выработки на момент обрушения кровли невелика, и размеры развития зоны обрушения возрастут. В этом случае увеличивается и вероятность образования провала на поверхности.

|

|

|

При камерно-целиковой системе разработки полезных ископаемых провал на земной поверхности образуется при выполнении следующих условий:

• размеры выработанного пространства, неподдерживаемого целиками, должны превысить предельные значения;

• суммарная выемочная мощность залежей должна быть достаточно большой, а глубина их залегания — достаточно малой, чтобы не произошла забутовка выработанного пространства обрушенными породами.

Если не выполнено первое условие, процесс обрушения налегающей толщи завершится образованием свода естественного равновесия. Вышележащие породы зависнут и будут формировать зону опорного давления на целики и массив, окружающие зону обрушения. На земной поверхности при этом формируется мульда плавных сдвижений (оседаний и горизонтальных смещений).

Если размеры выработанного пространства достигнут предельных значений, то происходит полная посадка налегающей толщи до поверхности, при которой ликвидируются все зависания.

Даже если выполнено первое условие, но не выполнено второе, то процесс сдвижения завершится забутовкой выработанного пространства и зоны обрушения налегающей толщи обрушенными породами без образования провала.

Только при выполнении обоих условий на земной поверхности образуется провал.

Предельные размеры налегающей толщи определяются ее структурой, прочностью слагающих пород, трещиноватостью массива, его напряженным состоянием. Все данные факторы изменяются в широких пределах. Поэтому самым надежным способом определения предельных пролетов налегающей толщи является анализ параметров (пролетов, глубин) уже произошедших обрушений.

Второе условие, определяющее возможность обрушения земной поверхности и образования на ней провала, связано с разрыхлением обрушающихся пород и забутовкой выработанных пространств. Максимально возможная высота зоны обрушения h0, при которой возникает эффект забутовки пустоты обрушенными породами, определяется по формуле

, (20-1)

, (20-1)

где  — суммарная выемочная мощность погашаемых выработанных пространств на перекрывающихся залежах; Кр — коэффициент разрыхления пород при обрушении.

— суммарная выемочная мощность погашаемых выработанных пространств на перекрывающихся залежах; Кр — коэффициент разрыхления пород при обрушении.

Если глубина залегания выработанного пространства Н превышает максимально возможную высоту зоны обрушения  , то процесс обрушения заканчивается в налегающей толще пород забутовкой пустоты обрушенными породами. У земной поверхности остается необрушенной потолочина мощностью hпот:

, то процесс обрушения заканчивается в налегающей толще пород забутовкой пустоты обрушенными породами. У земной поверхности остается необрушенной потолочина мощностью hпот:

. (20.2)

. (20.2)

Обрушение налегающей толщи развивается до земной поверхности и на ней образуется провал, если глубина залегания выработанного пространства Н меньше максимально возможной высоты зоны обрушения h0. Глубину провала hnp в этом случае можно найти по следующей формуле:

. (20.3)

. (20.3)

Как видно из приведенных формул, коэффициент разрыхления пород при обрушении является важным параметром, определяющим максимально возможную высоту зоны обрушения А0, при которой пустота в массиве заполняется обрушенными породами (забутовывается), и возможность образования провала на земной поверхности маловероятна.

Общей продолжительностью процесса сдвижения принято называть период, в течение которого земная поверхность над выработанным пространством находится в состоянии сдвижения. Она делится на три стадии: начальную, интенсивную и затухания.

Начальная стадия занимает около 30 % общей продолжительности процесса сдвижения. Оседание земной поверхности за этот период достигает 0,15ηmax.

Интенсивная стадия начинается при подходе забоя непосредственно под рассматриваемую точку. Она занимает около 40 % общей продолжительности процесса сдвижения. За этот период земная поверхность оседает до 0,7ηmax.

Стадия затухания охватывает период, равный примерно 30 % общей продолжительности процесса сдвижения. Заканчивается эта стадия, как правило, при отходе забоя от рассматриваемой точки на расстояние (1,2—1,4) Н, где Н — глубина выработки от поверхности.

Из общей продолжительности процесса сдвижения обычно выделяют период опасных деформаций, т. е. период, в течение которого опасных деформаций понимают промежуток времени, в течение которого земная поверхность оседает со скоростью не менее 50 мм в месяц при пологом и наклонном залегании пластов или рудных тел и не менее 30 мм в месяц в условиях крутого залегания.

При такой формулировке понятие «период опасных деформаций» является несколько условным, поскольку оно не увязано с конструктивными и эксплуатационными особенностями подрабатываемых объектов. Тем не менее замечено, что во многих сооружениях существенные деформации появляются именно в этот промежуток времени, поэтому, несмотря на условность такого понятия в указанной формулировке, оно получило широкое распространение.

В зависимости от способа определения различают сдвижения и деформации фактические, измеренные, ожидаемые и расчетные.

Под фактическими понимают сдвижения и деформации, которые в действительности претерпели горные породы и земная поверхность под влиянием выемки полезного ископаемого.

Измеренными называют сдвижения и деформации, полученные по данным натурных наблюдений на конкретном участке месторождения при определенных длинах интервалов, частоте и точности наблюдений. При дискретном характере процесса сдвижения измеренные деформации могут существенно отличаться от фактических за счет их искусственного «сглаживания», если расстояние между реперами соизмеримо с размерами (или больше) блоков, на которые разбивается массив при подработке, а частота наблюдений не соответствует скорости и характеру развития процесса. При малых значениях измеренные сдвижения и деформации отличаются от фактических за счет погрешностей наблюдений.

Ожидаемые сдвижения и деформации определяют путем предварительного расчета по формулам, таблицам или графикам, составленным на основании обобщения результатов наблюдений в данных (или аналогичных) горно-добывающих районах. Поскольку при обобщении производят осреднение измеренных деформаций, типовые кривые по району (или группе районов) отличаются от измеренных на конкретных участках месторождения.

Отношение максимальных измеренных значений деформаций к средним по району или группе районов (т. е. к ожидаемым) принято называть коэффициентами перегрузки. При проектировании конструктивных или других мер защиты подрабатываемых объектов обычно ориентируются на расчетные деформации, получаемые путем умножения ожидаемых деформаций на коэффициенты перегрузки.

В действующих нормативных документах приняты следующие значения коэффициентов перегрузки:

• для оседаний и горизонтальных сдвижений 1,1 — 1,2;

• для наклонов и относительных горизонтальных деформаций 1,2-1,4;

• для кривизны 1,4—1,8.

2015-06-04

2015-06-04 1139

1139