Угол падения пород является одним из основных факторов, определяющих угловые параметры процесса сдвижения и распределения деформаций в мульде. Чем больше угол падения пород, тем положе углы (β, βо и θ.). При достаточно крутых углах падения происходит сползание пород лежачего бока и резкое выполаживание угла у.

С увеличением угла падения пластов возрастает отношение горизонтальных сдвижений к вертикальным. Так, если при пологом залегании пластов горизонтальная составляющая сдвижения обычно не превышает половины вертикальной, то при угле падения 45° они равны, а при 65° горизонтальная составляющая почти в два раза больше вертикальной.

При небольших углах падения пластов (до 5°) мульда сдвижения симметрична относительно плоскости, проведенной через точку максимального оседания параллельно простиранию пластов. По мере увеличения угла падения эта симметричность нарушается, и при углах от 45 до 70° в полумульде по падению наблюдается только растяжение, а в полумульде по восстанию — только сжатие земной поверхности. При углах падения свыше 70° симметричность начинает постепенно восстанавливаться и при угле 90° мульда сдвижения снова имеет симметричный вид.

|

|

|

Глубина горных работ оказывает существенное влияние на деформации земной поверхности, характер и степень деформирования в толще. С увеличением глубины разработки все виды деформаций земной поверхности уменьшаются. Особенно чувствительна к этому фактору кривизна, она обратно пропорциональна квадрату глубины разработки.

В то же время с увеличением глубины разработки размеры зон опорного давления пропорционально увеличиваются, концентрация деформаций и напряжений повышается.

Механические свойства и структурные особенности горных пород оказывают влияние на все параметры и показатели процесса сдвижения. Наиболее тесная зависимость от этого фактора прослеживается в значениях углов сдвижения 8.

На основании указанной зависимости Д.А. Казаковский составил классификацию месторождений, используя прочностные свойства пород в качестве одного из определяющих признаков. На этом же принципе построены некоторые разделы правил охраны сооружений от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях.

Существенное влияние на характер деформаций земной поверхности оказывает состав и соотношение пород толщи. Так, если содержание в толще угленосных пород песчаников, конгломератов и известняков превышает 30%, группу, к которой необходимо отнести месторождение, повышают на одну единицу, что равнозначно повышению прочности пород массива примерно на 5—15 МПа.

|

|

|

Нарушенность породного массива является важным фактором, от которого зависят как значения деформаций, так и характер их распределения в мульде сдвижения. Нарушенность в массиве возникает под влиянием геологических и техногенных процессов. Так, при попадании природной (потенциальной) поверхности ослабления в зону растяжений, вызванных влиянием горных работ, образуется тектонико-техногенная трещина. Последующие горные работы будут вызывать концентрацию деформаций у этой трещины, даже если они будут вестись на значительном расстоянии от нее. Деформации на выходах тектонических трещин крутого падения на земную поверхность в несколько раз (иногда на порядок) больше, чем в обычных условиях. Тектонические трещины, подсеченные горными работами, нередко бывают причиной прорыва воды в шахту. Рельеф местности и гидрогеологические условия оказывают большое влияние на характер и последствия процесса сдвижения горных пород. При гористом рельефе, особенно в условиях значительного обводнения пород, горные работы нередко вызывают оползни. В гористой местности резче проявляется концентрация деформаций на выходах на поверхность различных плоскостей ослабления породного массива.

Методы определения основных параметров

процесса сдвижения по результатам

натурных наблюдений

В настоящее время определение параметров процесса сдвижения выполняется по единым требованиям и методикам, базирующимся на опыте наиболее изученных месторождений. Одним из таких месторождений является Донецкий угольный бассейн, в котором систематические инструментальные наблюдения за сдвижением горных пород и земной поверхности выполняются более 50 лет.

Изучение характера и измерение параметров сдвижения земной поверхности и толщи горных пород чаще всего ведут методами непосредственных измерений перемещений пород. К их числу в первую очередь относятся геодезические или маркшейдерские методы — нивелирование для определения оседаний горных пород и линейные измерения (иногда в сочетании с угловыми) для определения горизонтальных деформаций.

Геодезические методы (нивелирование, полигонометрия, триангуляция и трилатерация) весьма широко применяются при исследовании процессов сдвижения горных пород именно в силу своих основных преимуществ — прямого характера измерений основных величин, т. е. непосредственного измерения перемещений, а также возможности выполнения измерений практически без потери точности в чрезвычайно широком диапазоне измерительных баз (от единиц метров до десятков километров).

Для наблюдений за сдвижениями оборудуют специальные наблюдательные станции, состоящие из системы реперов, закладываемых в грунт (земную поверхность), в подрабатываемые здания и сооружения, в стенки, кровлю или подошву горных выработок, в специально пробуриваемые скважины по определенной схеме в пределах предполагаемой области сдвижения.

По мере развития горных работ ведут систематические наблюдения перемещений реперов в пространстве и во времени относительно исходных или опорных пунктов, располагаемых заведомо за пределами возможной области сдвижений.

Выбор места заложения исходных пунктов в большинстве случаев представляет собой весьма сложную задачу. В последние годы появился принципиально новый метод определения координат точек земной поверхности по расстояниям до искусственных спутников Земли, координаты которых в данный момент времени известны. Здесь в качестве исходных пунктов фактически используются искусственные спутники Земли, т. е. пункты, заведомо находящиеся вне области сдвижения пород. В настоящее время точность определения координат земных пунктов составляет несколько миллиметров, что позволяет применять эту технологию для наблюдений за сдвижением горных пород.

|

|

|

Рабочие реперы наземных наблюдательных станций обычно располагают в створах профильных линий с таким расчетом, чтобы обеспечить получение необходимых данных о границах области сдвижения и об основных параметрах процесса сдвижения земной поверхности. В отдельных случаях, например при бесшахтных способах добычи полезных ископаемых, закладывают так называемые площадные наблюдательные станции в виде квадратной сетки с реперами в вершинах квадратов над всей предполагаемой областью сдвижения.

В зависимости от назначения, конструкции и сроков существования различают следующие типы наблюдательных станций.

I. Долговременная наблюдательная станция предназначена для получения основных параметров сдвижения горных пород и земной поверхности, установления характера распределения деформаций в мульде сдвижения и закономерностей их накопления при выемке свиты пластов или одного пласта на нескольких горизонтах. Продолжительность существования станции и наблюдений на ней не менее трех лет, с учетом этого реперы на станции этого типа закладывают капитально.

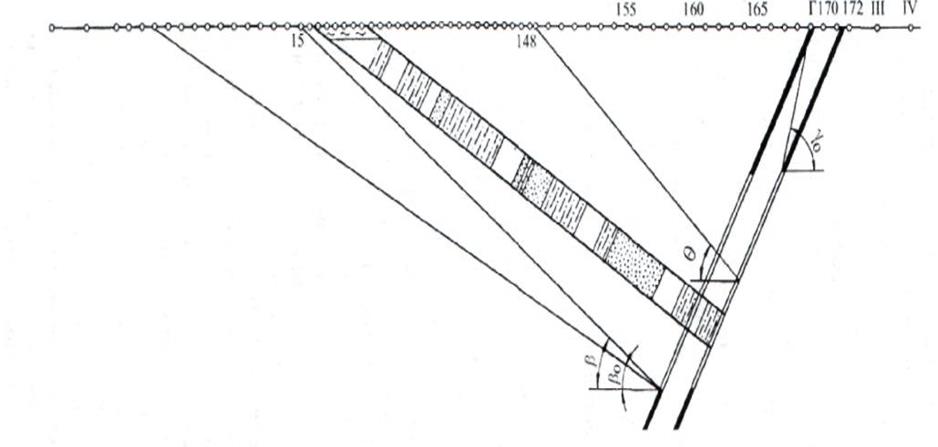

При закладке наблюдательных станций важно определение длины профильной линии и ее отдельных участков. На рис. 20.4 приведен пример такого определения при разработке двух пластов крутого падения.

|

Рис. 20.4. Построение профильной линии для наблюдений за сдвижением дневной поверхности:

4, 5,6.. 172 — рабочие реперы; I—IV — контрольные реперы; ВГ — участок, где ожидаются уступы и трешины

Рабочая часть профильной линии определяется пересечением земной поверхности линиями, проведенными от верхней и нижней границ проектируемой очистной выработки под граничными углами βо и γо (точки А и Г). На каждом конце профильной линии закладывают не менее трех контрольных и двух опорных реперов. Расстояние между контрольными реперами примерно 15 м, между опорными 50 м. Участок, на котором ожидается появление уступов и трещин, определяется углом сдвижения (3 и углом максимального оседания 6 (участок БВ). На этом участке реперы закладываются через 2—3 м. Расстояние между реперами на остальной части линии принимают равным примерно 0,1 Н, но не более 30 м.

|

|

|

Анализ результатов наблюдений и опыт составления типовых кривых показал, что более целесообразно принимать расстояние между реперами одинаковым и равным 15 м. В этом случае кривые деформаций легче сопоставлять, а анализ и обобщение полученных данных более правомерны, так как значения деформаций при прочих равных условиях зависят от длины интервалов, при которых они получены.

2. Рядовая наблюдательная станция предназначена для получения основных параметров сдвижения, его закономерностей и характера при выемке одного-двух пластов на одном горизонте. Продолжительность существования станции и наблюдений на ней обычно от одного года до трех лет. Однако в последнее время срок службы рядовых станций часто стал превышать три года, так как при современных глубинах продолжительность влияния даже одной лавы составляет три-четыре года.

3. Кратковременная наблюдательная станция предназначена для получения отдельных параметров сдвижения: скорости оседания и горизонтального сдвижения, скорости изменения вертикальных и горизонтальных деформаций, углов сдвижения по простиранию при движущемся забое. По результатам кратковременных наблюдений определяют значения сдвижений и деформаций, продолжительность всего процесса сдвижения и его отдельных стадий. Срок службы кратковременной станции устанавливают в зависимости от конкретных условий и поставленных задач.

4. Специальная наблюдательная станция предназначена для детального изучения отдельных вопросов, связанных со сдвижением горных пород и земной поверхности, охраной конкретных сооружений, горных выработок, природных объектов и пр.

Наиболее часто специальные станции закладывают для определения взаимосвязи деформаций грунта и сооружений, изучения влияния деформаций подработанной толщи и земной поверхности

на фильтрацию из водных объектов в подземные горные выработки, установления условий и мест образования сосредоточенных деформаций (подвижек по напластованию, уступов и трещин), определения зон разгрузки и повышенных напряжений в толще горных пород для выбора рациональных параметров систем разработки, способов охраны выработок и мер безопасного ведения горных работ.

К числу специальных относят иногда комплексные наблюдательные станции, позволяющие сочетать наблюдения за сдвижением земной поверхности с наблюдениями за сдвижением пород вокруг очистных пространств, а также за сдвижением и деформированием промежуточной толщи пород между очистными пространствами и дневной поверхностью. Эти станции сложны и трудоемки по исполнению, но весьма эффективны, так как позволяют связать в единое целое разные формы проявления горного давления и сдвижения пород.

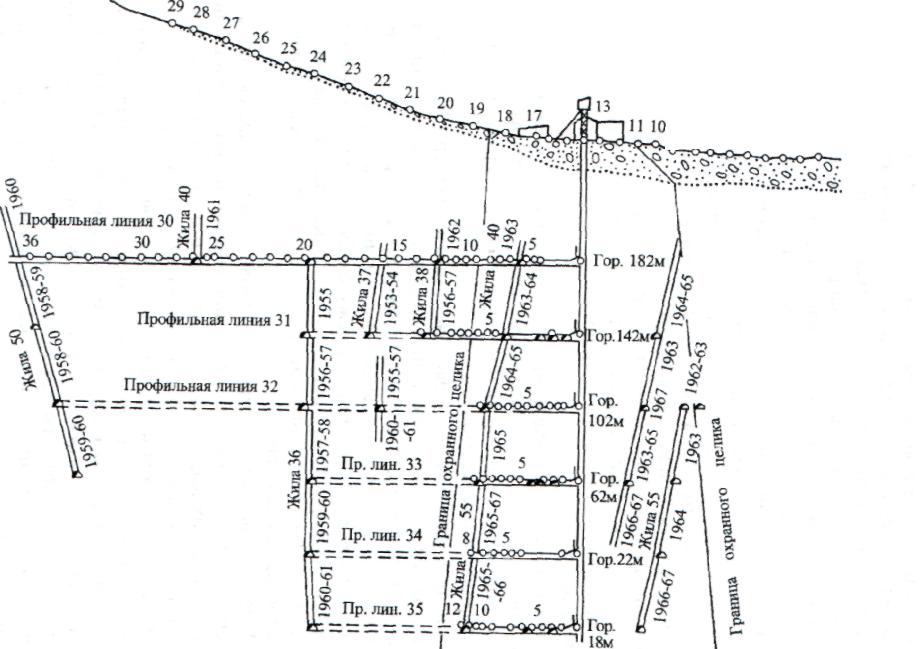

На рис. 20.5 приведен пример комплексной наблюдательной станции на одном из рудников Кольского полуострова, где наблюдения проводили одновременно на дневной поверхности и на четырех подземных горизонтах.

Следует заметить, что расположение и размеры профильных линий реперов в выработках промежуточных горизонтов определяются ориентацией и протяженностью горных выработок, проходимых для технологических целей. Это обычно ограничивает возможности изучения сдвижений промежуточной толщи пород с помощью горных выработок, поскольку проходка специальных выработок для наблюдений сопряжена с большими затратами и производится в редких случаях.

В тех случаях, когда выработки проводят в породах, склонных к пучению, для изучения процесса закладывают линии реперов в подошве и стенках выработок в зависимости от расположения выработки относительно склонного к пучению пласта породы.

Весьма целесообразно дополнять геодезические наблюдения за сдвижением горных пород на поверхности или в толще массива станциями глубинных реперов, о которых говорилось выше. Однако при бурении скважин с земной поверхности наиболее часто применяют глубинные реперы с гибкими механическими связями (проволокой). При этом измерения смещений производят с помощью реостатных датчиков или отсчетных кругов, укрепленных на блоках, через которые перекидывается проволока.

Поскольку само устье скважины обычно расположено в пределах области сдвижения пород, одновременно с измерениями перемещений глубинных реперов относительно устья скважины ведут

Рис. 20.5. Схема комплексной наблюдательной станции для оценки сдвижений горных пород на поверхности и в толще массива пород (рудник «Ниттис-Кумужье»,комбинат «Североникель») измерения сдвижений устья, осуществляя привязку к реперам, расположенным вне пределов области сдвижения. В тех случаях, когда устье скважины с глубинными реперами расположено в пределах возможной зоны обрушений и провалов земной поверхности, организуют дистанционные наблюдения.

При необходимости проводят непрерывную регистрацию сдвижений глубинных реперов на лентах специальных барабанов с пружинным устройством при параллельной записи отметок времени.

В одной скважине технически возможно установить не более пяти—семи глубинных реперов. В тех случаях, когда требуется проследить развитие процесса сдвижения пород с большей детальностью, используют глубинные реперы без механических связей с устьем скважины. Примером подобных наблюдений являются радиометрические наблюдения за сдвижением массива пород.

Одним из вариантов радиометрических наблюдений является применение радиоактивных глубинных реперов, представляющих собой стальные контейнеры, в которых помешено радиоактивное вещество. Обычно применяют твердые изотопы l34Cs или 60Со активностью гамма-излучения не более сотых долей мг-экв. Ra. Радиоактивные реперы устанавливают в стенках скважины с помощью специальных скважинных перфораторов. Как правило, после установки реперов производят обсадку скважин трубами для обеспечения сохранности скважин в процессе сдвижения пород. Использование радиоактивных реперов позволяет при необходимости разместить достаточно большое их число в одной скважине. Расстояния между смежными реперами могут быть приняты до 1 м.

После установки радиоактивных реперов в скважине проводят гамма-каротаж с целью проверки наличия реперов на заданных горизонтах, определения их исходного положения и установления оптимального режима записи каротажной кривой на различных участках скважины. Дальнейшие наблюдения состоят в периодическом проведении гамма-каротажа по скважине в период сдвижения толши пород и определении смещений пиков каротажной кривой, соответствующих смещениям радиоактивных реперов.

Изготовление радиоактивных реперов, их хранение и обращение с ними во время установки в скважинах требуют соблюдения определенных правил техники безопасности, что обычно сопряже  но с некоторыми организационными и техническими трудностями. Одним из способов, облегчающих эту задачу, является определение положения металлических цилиндров-реперов в скважинах с помощью магнитогерконовых датчиков.

но с некоторыми организационными и техническими трудностями. Одним из способов, облегчающих эту задачу, является определение положения металлических цилиндров-реперов в скважинах с помощью магнитогерконовых датчиков.

Датчик представляет собой систему из магнитоуправляемого герметизированного контакта-геркона и постоянного магнита. Геркон конструктивно выполнен в виде запаянного стеклянного баллона диаметром 3—4 мм, длиной 20—40 мм с расположенными внутри двумя пластинками из ферромагнитного материала. Контакты геркона, находясь в магнитном поле постоянного магнита, всегда замкнуты. Когда в магнитное поле датчика попадает металлический репер, напряженность поля между герконом и постоянным магнитом ослабляется вследствие влияния магнитоактивной массы репера и контакты геркона размыкаются. Таким образом, для измерения расстояний от устья скважины до репера достаточно зафиксировать две точки срабатывания датчика в момент прохождения им концов репера. Разность измеренных расстояний должна быть равной длине репера. Погрешность измерения смещений, как показали экспериментальные работы на шахтах Донбасса, составляет ± 0,5 мм.

Широкое применение для контроля состояния массива пород, подверженного сдвижению, находят геофизические наблюдения, в частности метод гамма-гамма-каротажа. В применяемом при этом скважинном глубинном приборе (зонде) помещают источник гамма-излучения и индикатор интенсивности последнего, разделенные свинцовым экраном. Индикатор интенсивности гамма-излучения (обычно сцинтилляционный счетчик) фиксирует ослабленное экраном прямое гамма-излучение источника и рассеянное гамма-излучение пород, окружающих индикатор в скважине. Эффект рассеяния гамма-излучения от источника проявляется в различной степени для сред разной плотности. Таким образом, когда зонд при перемещении по скважине проходит различные слои пород, соответственно их плотностям меняется эффект рассеяния гамма-излучения, что фиксируется на каротажной диаграмме. Метод гамма-гамма-каротажа позволяет определять изменения плотности при разрыхлении пород в процессе их сдвижения, а также устанавливать участки толщи, где происходит расслоение пород при сдвижении.

Для определения участков нарушения сплошности породного массива и абсолютных величин расслоения пород при их сдвижении применяют также различные оптические приборы и телевизионные установки, упоминавшиеся при описании методов контроля состояния массива пород в пределах зон неупругих деформаций вокруг выработок.

Следует отметить, что задачи контроля состояния массива пород в пределах зоны неупругих деформаций и зоны сдвижения пород очень близки по смыслу, а потому и методы практически анаогичны, за исключением некоторых особенностей, связанных главным образом с различными условиями работы на поверхности и под землей.

2015-06-04

2015-06-04 780

780