| Характеристики | Человек | Машина |

| Способность интегрировать разнородные элементы в единую систему | Выраженная | Ограниченная |

| Способность к предвидению событий | Высокая | Ограниченная |

| Способность к решению нечетко сформулированных задач | Высокая | Ограниченная |

| Способность к распознаванию внешних ситуаций | Высокая | Ограниченная |

| Способность ориентироваться во времени и пространстве | Выраженная | Ограниченная |

| Диапазон способов переработки информации | Широкий | Ограничен |

| Способность формирования образов внешнего мира | Выраженная | Отсутствует |

| Способность генерировать идеи | Имеется | Отсутствует |

| Продолжительность непрерывной работы | Незначительная | Большая |

| Точность и скорость вычислений | Незначительная | Большая |

| Объем оперативной памяти | Ограничен | Значительный |

| Способность к обобщению | Имеется | Ограниченная |

| Способность к обучению | Хорошая | Плохая |

Система передачи информации в операторской деятельности включает в себя: источник информации — носители информации об объекте (знаки, сигналы) — и приемник информации (субъект), к которому по каналу связи поступают эти знаки. В результате процесса передачи информации в приемнике (в сознании оператора) создается соответствующий образ, который с той или иной степенью точности и полноты отражает реальный объект.

|

|

|

Образ объекта формируется не только на основе особенностей самого отраженного свойства объекта, но и под влиянием знаков, посредством которых передается сообщение об этом свойстве. Формирование образа объекта зависит от степени соответствия между, во-первых, объектом и знаком, несущим информацию о нем, и, во-вторых, знаком и образом, возникающим в результате восприятия знака; в первом случае речь идет о процессе кодирования информации, во втором — о процессе ее декодирования.

Информацию, используемую оператором в системе управления, можно оценить:

1) по ее содержанию, т. е. исходя из ее семантической стороны (о каком свойстве, каком параметре она свидетельствует);

2) по объему сведений, т. е, по количеству информации, которое передается (с какой полнотой, точностью передаются данные);

3) по ее практическому значению в управляющей деятельности, т. е. исходя из прагматической стороны информации (насколько она полезна, как отражается на деятельности оператора, ее результатах).

Следует различать объективное значение информации для деятельности и ее субъективное значение, т. е. смысл, который она приобретает в сознании отдельного оператора. Анализируя смысл информации, можно выделить его содержательную и эмоциональную сторону (Ломов Б. Ф., 1966; Котик М. А., 1978; Бодров В. А., Орлов В. Я., 1998).

|

|

|

Понятие «количество информации» и связанное с ним понятие «пропускная способность канала связи» используются для более объективного изучения и оценки процессов передачи и получения информации человеком. Количественная оценка информации дается с помощью понятия «энтропия». К. Шеннон рассматривал энтропию как меру неопределенности события. Изменение энтропии, обусловленное полученным сообщением, определяет количество информации, содержащееся в конкретном сообщении. Единицей количественного измерения информации является бит (от англ. binary digit — двоичная единица) — единица информации, соответствующая сообщению о том, что произошло одно из двух равновероятных событий. Чем шире ряд альтернатив, тем больше требуется информации для того, чтобы сделать выбор.

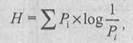

Среднее количество информации рассчитывается по формуле К. Шеннона:

где Н - среднее количество информации, Рi - вероятность i -го события,

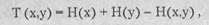

В реальных системах связи часть информации искажается помехами, а часть теряется при передаче. Поэтому для того чтобы оценить тот или иной канал связи, важно оценить количество переданной информации. Эта величина определяется по формуле:

где Т(х,у) — мера переданной информации, Н (х) — информация, поступающая в канал связи, Н (у) — информация, выходящая из канала связи, Н (х, у) — информация, содержащаяся в совместном появлении сигналов, поступающих в канал связи и исходящих из него. Если информация искажается при передаче, то определяют еще одну величину Ну (х), которой измеряется «инородная», не относящаяся к делу информация, возникающая из-за помех или «шума».

Информационные процессы характеризуются не только количеством, но и скоростью передачи информации, которая определяется по формуле:

где R — скорость передачи информации, Т (х, у) — мера переданной информации, t — время, в течение1 которого передается информация.

Максимальная скорость, с которой канал связи может передавать информацию, называется его пропускной способностью. Она измеряется в битах в секунду. Эта величина, по данным различных исследователей, составляет от 4-6 до 50-70 бит/с.

Использование количественных мер теории информации для оценки возможностей человека-оператора по приему и переработки информации имеет ряд ограничений, главное из которых заключается в том, что воспринимающей системе (человеку) должен быть известен весь алфавит событий, а также вероятность их поступления. Такому условию может соответствовать весьма узкий класс задач, связанный, прежде всего, с опознанием сигналов и реакциями выбора. Именно при решении подобных задач человек, заранее ознакомившись с полным алфавитом сигналов и ответными реакциями на каждый из них, действует по принципу выбора из известного ему набора альтернатив.

Результаты исследований по количественной оценке возможностей человека по приему и переработке информации позволили Б. Ф. Ломову (1966) установить ряд закономерностей.

1. Возможности разных анализаторов человека по приему информации различны и поэтому максимально возможная длина алфавита сигналов должна определяться в зависимости от модальности сигналов и характера одномодальных признаков, — например, визуальные сигналы наиболее точно опознаются и идентифицируются по цвету и положению в одномерном пространстве, а звуковые — по высоте. Средняя величина принимаемой информации составляет 2,6 бита, т. е. для большинства анализаторов количество точно опознаваемых одномерных признаков находится в пределах от 5 до 9 — знаменитое «магическое число» 7 + 2 Дж. А. Миллера.

2. Величина максимальной информации, которую может передать сигнал, является функцией числа его признаков, различаемых человеком. Увеличивая насыщение сигнала информацией, следует увеличивать и число признаков сигнала.

|

|

|

3. Количество информации, принимаемой человеком, можно значительно увеличить за счет введения дополнительных точек отсчета в пределах одного и того же признака сигнала.

4. Пропускная способность «сенсорного поля» человека может существенно различаться в разных условиях, что обусловливается особенностями организации деятельности и способами ее психической регуляции, Например, при решении корректорских задач пропускная способность составляет около 18 бит/с, при обычном чтении вслух - 30 бит/с, при чтении «про себя» - до 40 бит/с, Указанные различия связаны с разными способами организации чтения в этих видах деятельности: при корректорской работе осуществляется аналитическое чтение (каждое слово разлагается на отдельные буквы, которые сравниваются с их эталонами в памяти); при чтении вслух решается задача понимания смысла текста и его передачи другим людям (операционной единицей является не отдельная буква, а зрительный образ целого слова); при чтении «про себя» изменяется способ чтения — сокращается число движений глаз, уменьшается длительность зрительных фиксаций, редуцируется артикуляционный аппарат, что способствует значительному увеличению скорости чтения (Ломов Б, Ф., 1966).

2015-06-05

2015-06-05 1711

1711