^Десь речь пойдет уже не о постоянных характеристиках реципиента, а о состоянии духа, в-котором он получает сообщение. Это состояние можно индуцировать •Эмпирически либо с помощью предварительного эксперимента, либо воздействием на условия, в которых имеет место сообщение.

130 Глава 3. Изменение установок

Г. Реципиент 131

Прошлый (предшествующий) опыт реципиента. В области убеждающих сообщений, в том числе особенностей аргументации, мало таких работ, которые были бы посвящены непосредственно прошлому опыту участников исследований, и особенно особенностям аргументации. Если судить по результатам экспериментов, посвященных изучению социального влияния, этот опыт, несомненно, играет большую роль (Montmollin, 1977). Однако есть немало работ более специфического характера, которые были сконцентрированы на индуцированном сопротивлении убеждающему сообщению.

Если предупредить, уведомить реципиента, что он получит сообщение, противоречащее его мнению, то его сопротивление сообщению возрастет. Это показано в исследовании, которое провели в 1961 г. Аллин и Фестингер (Allyn, Festinger, 1961).

|

|

|

Тема сообщений — возраст, в котором молодые люди могут получить права вождения машины. Для участия в эксперименте были отобраны две группы молодых людей. Одних предупредили, что они услышат точку зрения, противоречащую их мнению, и попросили обратить особое внимание на сообщение, так как затем они должны будут высказать свою точку зрения по этому вопросу. Другим участникам сообщили только, что будет говорить человек, на которого они должны обратить особое внимание, так как затем им надо будет высказать мнение о различных качествах его личности. Результаты показывают, что 20% первой группы и 43% второй группы (Р < 0,02) изменили свое мнение в пользу сообщения, защищавшего точку зрения, в соответствии с которой возраст разрешения вождения машины должен быть увеличен.

Одна из возможных интерпретаций этого результата, впоследствии подтвержденного (Kiesler, Kisler, 1964), заключается в том, что предупреждение увеличивает мотивацию и способность к контраргументации. В течение последнего десятилетия многие авторы начали изучать проблемы контраргументации. Предупредив испытуемых, Игли (Eagly, 1974) открыто попросил их подготовить аргументы против мнения, которое им будет изложено: испытуемые, предупрежденные заранее, меньше поддались влиянию сообщения, чем испытуемые контрольной группы, которых ни о чем не просили. Петти и Кочоппо (Petty, Cocioppo, 1977) предупреждают испытуемых только о том, что будут пытаться повлиять на их мнение с целью склонить его в пользу точки зрения, высказываемой в сообщении, содержание которого будет кратко изложено, и затем будет дано время на размышление, прежде чем будет дано все сообщение целиком. По прошествии этого времени испытуемых попросили записать то, о чем они думали. Анализ содержания этих «когнитивных» ответов показывает, что испытуемые обдумывали свою собственную точку зрения по данной проблеме, но также и мнения других людей и что они искали аргументы в пользу своей точки зрения и против той позиции, которую им представили как точку зрения, высказываемую в сообщении. В данном случае сопротивление — это далеко не просто реактивное сопротивление реципиента, вызванное неприятной мыслью, что его будут пытаться в чем-то убедить. СопрО' тивление испытуемого проистекает из его мобилизации и из реальной предвосхищающей когнитивной деятельности.

|

|

|

Многие исследования (McGuire, Millman, 1965; Cooper, Jones, 1970) показывают, что некоторые испытуемые, получившие предупреждение, изменяют свою точку зрения незначительно или вовсе ее не изменяют после сообщения, потому чт° они уже изменили ее до того. Эти «предвосхищающие» трансформации мнения, по-видимому, объясняются самоуважением и потребностью в одобрении: вероЯТ'

но, испытуемые боятся потерять самоуважение, если поддадутся влиянию сообщения. Изменяя мнение до получения сообщения, они могут сказать себе, что больше не рискуют подпасть под влияние и навлечь на себя социальное неодобрение, связанное с отрицательным отношением к легковерию. Чалдини (Cialdini et al, 1976) предлагает более сложную интерпретацию, ссылаясь на два фактора. Первый фактор — это естественная «эластичность» мнений и установок: люди не всегда умеют хорошо выразить свои мысли. Когда их предупреждают, что их «столкнут» с мнением, отличающимся от их собственного, они немного перемещаются по шкале в сторону этого мнения. Если сообщение оказывает умеренное давление и/или высказанное в нем мнение оказывается в пределах допустимого для данного индивида, то новая позиция сохраняется и после передачи сообщения. Но если давление сильное и/или сообщаемое мнение выходит за пределы допустимого для данного испытуемого, то происходит возврат к исходной позиции. Второй фактор связан с тем, что выражение мнений и установок определяется множественной мотивацией, и в частности мотивами контролирования и даже манипуляции своего желаемого имиджа: по мнению Чалдини, испытуемый прибегнет к предвосхищаемому изменению в направлении мнения, которое, как ему говорили, отличается от его позиции, чтобы показать, что у него широкий ум, при условии, однако, что проблема для него не слишком важна, ибо если проблема важна для испытуемого, он скорее предвосхитит сообщение, еще более поляризуя свое мнение. Это позволит ему — после сообщения — вернуться к своей первоначальной позиции, проявив, с небольшими издержками, свою готовность к компромиссу. «Иммунизировать» реципиента против убеждения. Макгвайр (McGuire, Pa-pageorgis, 1961) показывает, что можно применить к мнениям и установкам принцип противомикробной вакцинации: надо подвергнуть убеждения людей слабой угрозе, чтобы сделать их способными к сопротивлению будущим сильным атакам.

С этой целью используются четыре «культурных трюизма» в области здоровья1, т. е. убеждения, которые в данном обществе никогда не подвергаются сомнению или это случается очень редко. Эти убеждения также никогда не подвергаются контраргументации, что, по мнению названных выше авторов, делает их особенно уязвимыми при первом же оспаривании. Испытуемых подвергают одному из двух иммунизирующих воздействий: поддерживающая иммунизация (они читают — пассивный метод — или должны самостоятельно найти — активный метод — аргументы в пользу этих трюизмов) и защитная иммунизация (они читают или должны самостоятельно найти аргументы против трюизмов и составить их опровержение). Через два дня испытуемые получают сообщение, которое энергично выступает против их убеждений. Затем измеряют их согласие с трюизмами, и их ответы сравнивают с ответами контрольной группы (с которой не работали предварительно, но которая также получила противоречащее убеждениям сообщение) и с ответами референтной группы (с которой не проводилась «иммунизация» и которой сообщение тоже не передавалось). Результаты представлены в табл. 3.3.

|

|

|

В начале эксперимента трюизмы действительно считаются истиной: степень согласия референтной группы в среднем составляет 12,62 (из 15). Затем можно видеть, что испытуемые, не подвергшиеся иммунизации, плохо сопротивляются выступлению против их убеждений, поскольку степень их согласия после сообщения составляет

Эти трюизмы — следующие: 1) необходимо каждый год делать рентгенограмму легких; 2) пенициллин оказывает хорошее действие; 3) психические болезни не заразны; 4) чистить зубы следует хотя бы один раз в день.

132 Глава 3. Изменение установок

Г. Реципиент -| 33

всего 6,64. Иммунизация с помощью поддержки неэффективна: результаты не отклони-ются сколько-нибудь значительно от 6,4. Таким образом, испытуемые, которые полу, чили или сами нашли аргументы в пользу своих убеждений, сопротивляются не лучще чем те, которые не прошли предварительную иммунизацию. Только защитная иммунизация с помощью опровержения делает испытуемых более способными к сопротивлению, особенно это относится к «пассивным».

Таблица з.з Средняя убежденность в трюизмах после проведения «иммунизации» и после передачи сообщения, противоречащего этим трюизмам*

| «Иммунизация» | Без «иммунизации» | ||||

| Противоречащее сообщение | Противоречащее сообщение | Без сообщения | |||

| читать** | записать*** | ||||

| Поддержка | Опровержение | Поддержка | Опровержение | Контрольная группа | Референтная группа |

| 7,47 | 11,51 | 7,94 | 9,19 | 6,64 | 12,62 |

| 7,63 | 11,13 | 6,53 | 9,46 | ||

| * Убежденность в трюизмах измеряется по шкале из 15 баллов: чем больше число, тем сильнее убежденность. ** Первая строка соответствует состоянию, называемому «пассивным», вторая — условиям, когда текст для чтения во время «иммунизации» подчеркнут. *** Первая строка соответствует условиям, когда испытуемые имеют наброски для подготовки своих контраргументов; вторая строка — когда никаких предварительных набросков не дается. |

Почему защитная иммунизация лучше? Потому ли испытуемые лучше сопротивляются «нападающему» сообщению, что они узнали ответы на аргументы сообщения, или потому что они были подготовлены к самостоятельному поиску контраргументов? Другой эксперимент, проведенный в 1962 г., позволяет увидеть, что иммунизация с помощью опровержения сохраняет эффективность и тогда, когда против убеждений испытуемых выдвигаются другие аргументы. Следовательно, это значит, что иммунизация с помощью опровержения увеличивает мотивацию испытуемых и их способность находить аргументы против убеждающего сообщения. Хотя в дальнейшем эти результаты в какой-то мере оспаривались, их теоретическое значение велико: они показывают, что даже сильное мнение, став привычным настолько, что уже забыты его основания, — мнение, которое больше не пересматривалось, в действительности оказывается уязвимым и нестойким и рй' скует быть легко поколебленным, если встречает уверенное и последовательное сопротивление. Не исключено, что подобный феномен может возникать в ситуЗ' циях, где меньшинство проявило себя как влиятельное (Moscovici, 1979)1.

|

|

|

Состояния, продуцируемые ситуацией убеждения. Убеждающее сообщенИ имеет место в ситуации, когда некоторые ее характеристики могут способство

1 Макгвапр в 1969 г. предлагает другие методы для усиления сопротивления убеждению. Этим мет0 дам были посвящены отдельные разрозненные исследования.

^ть или препятствовать изменению мнения. Обстановка может быть благоприятной для изменения мнения: если сделать приятными отношения реципиента с непосредственным окружением, это впечатление может быть перенесено на сообщение. Это показано в одном эксперименте (Janis et al., 1965), во время которого экспериментатор угощает некоторых испытуемых, предлагая им поесть. Социальный контекст также может изменять эффект сообщения: этот эффект, по-видимому, слабее, когда испытуемый входит в группу (Petty, Cacioppo, 1981). Это, возможно, объясняется распределением ответственности в отношении принятия на себя задачи и обработки информации при «когнитивном усилии», особенно если сообщение сложное. Другое объяснение эффекта условий и социального контекста — это меньшая сконцентрированность, своего рода рассеянность реципиента, который в этом случае меньше остерегается, меньше размышляет и меньше думает над контраргументами. Согласно этой точке зрения, реципиент менее обдуманно соглашается с выводом сообщения. На эффекте рассеянности были сконцентрированы несколько исследований, проведенных вслед за экспериментом Фестин-гера и Маккоби (Festinger, Maccoby, 1964).

Испытуемые были выбраны из числа членов одного студенческого братства — следовательно, они были за такие общины. Им дали прослушать речь против общин, которая прозвучала со звуковой дорожки фильма. Одной экспериментальной группе были показаны кадры из фильма, направленного против общин. Другой — показали сцены из музыкальной комедии. Были получены следующие результаты: контрольная группа студентов, не слушавших сообщения, и студенты, которых ничто не отвлекало от прослушивания речи, высказались за студенческие братства. Средние величины измерения их мнений составили соответственно 22,8 и 24,16 (из 31). У студентов, внимание которых отвлекли (просмотр сцен из музыкальной комедии), после сообщения выявилась тенденция к меньшему признанию пользы общин, они несколько меньше за. Средняя величина 23,5. Различие с 24,6 значимо только при 0,06.

Этот результат был потом подтвержден многими экспериментами. Но в некоторых случаях выявился обратный эффект (например, Haaland, Venkatesan, 1968). Следовательно, эффект рассеянности (отвлеченности внимания) следует уточнить. Этот эффект способствует изменению, если он мешает реципиенту контрар-•ументировать, но отвлечение внимания становится неблагоприятным фактором, если мешает реципиентам сосредоточить внимание на сообщении. Когда сообщение настолько простое, что не создает проблемы понимания, то рассеянность препятствует контраргументации и способствует согласию. Но если сообщение сложное, то отвлечение внимания мешает понять сообщение и тормозит или останавливает процесс изменения мнения. Все же отвлечение внимания может вставить реципиента сделать усилие, чтобы понять передаваемое сообщение. Тогда увеличиваются шансы, что он будет убежден (Zimbardo et al., 1970). Вместе с Остерхаузом и Броком (Osterhouse, Brock, 1970) можно кратко сформулировать Условия, необходимые для того, чтобы отвлечение внимания усилило воздейст-вИе сообщения, вызывающего диссонанс: проблема должна в достаточной мере Интересовать испытуемого, чтобы у него возникла мотивация для контраргумен-Г11Рования; отвлечение внимания должно препятствовать контраргументации; оно 11е Должна Создавать помехи ни приему сообщения, ни его запоминанию.

Когнитивная деятельность реципиента во время сообщения и после него. По '^Чению Петти и коллег (Petty et al., 1976), реципиент не пассивен во время приема

134 Глава 3. Изменение установок

Г. Реципиент "J 35

сообщения. Напротив, сообщение становится поводом для интенсивной умственной работы, особенно если в нем выражено мнение, противоположное мнению реципиента, и если последний твердо стоит на своей позиции относительно проблемы, которая для него важна. Недавние исследования непосредственно выявили «когнитивные реакции» реципиента во время передачи сообщения (Cialdini et al. 1981); другие показали, что факторы «источник», «сообщение», «человек» влияют на изменение через изменение когнитивных реакций: испытуемые выдвигают меньше контраргументов, когда источник — эксперт и ему можно доверять. Сильное расхождение во мнениях вызывает больше контраргументов; тревога реципиента, возможно, уменьшает его способность к выработке контраргументов, хотя умный, образованный и хорошо информированный реципиент, особенно если проблема его затрагивает, все же склонен формулировать противоположные аргументы. Тем не менее нельзя с уверенностью утверждать, как, похоже, думают некоторые авторы, что контраргументация сама по себе служит достаточным условием для того, чтобы реципиент отверг сообщение. К тому же еще необходимо, чтобы контраргументы реципиента адекватно опровергали аргументы источника. Эта гипотеза кажется убедительной, если рассмотреть исследования Джейниса и Кинга (Janis, King, 1954), а также Макгвайра и Папагеоргиса (Мс Guire, Papageor-gis, 1961)1, которые сравнивают «пассивных» реципиентов, читающих контраргументы, подготовленные экспериментатором, и «активных» — тех, кто придумывает контраргументы самостоятельно. Результаты первых лучше, чем результаты вторых, которые, однако, ведут более интенсивную умственную работу. Но то, что они нашли самостоятельно, было, несомненно, менее валидно или менее сильно, чем то, что получили остальные.

Все же есть и другие исследования, демонстрирующие, что испытуемый, которого просят защищать мысль, ему не принадлежащую, нередко сам себя убеждает лучше, чем тот испытуемый, которому передали сообщение такой же направленности. Чтобы отнести эти исследования к какой-либо категории, используется термин «ролевая игра» (role-playing). В исследовании, где проверялось качество аргументов, Кинг и Джейнис (King, Janis, 1956) показали, что «активные» реципиенты, сами подбирающие аргументацию, более явно изменяют мнение в том направлении, которое они защищали, тогда как «пассивные» реципиенты, слушающие эту импровизацию, либо незначительно изменяют свое мнение, либо вовсе не изменяют его. Можно также сделать ролевую игру более эмоциональной: вместо защиты какой-либо позиции испытуемый должен поставить себя на место другого человека и воспроизводить то, что думал бы этот человек, столкнувшись с событием неприятным или трагическим. Эту процедуру можно эффективно использовать, когда тот аттитюд, который надо изменить, включает сильную эмоциональную составляющую (например, расовые предрассудки; Culbertson, 1957) или эмоциональные последствия (например, опасность болезни или несчастного случая. Janis, Mann, 1965).

Чтобы убедить испытуемых курить меньше, Джейнис и Манн просят их сыграть ро-" человека, который узнает от врача (эту роль играет экспериментатор), что у него ра легких. Ролевая игра продолжается 30 минут и включает несколько сцен. Изображает ся трагическое усиление болезни за период с первого посещения врача для традицией

1 См. табл. 3.3.

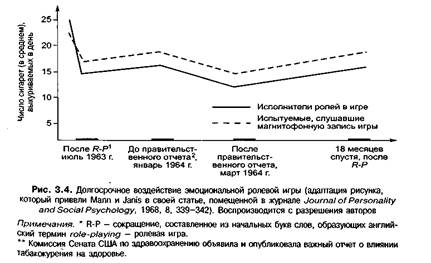

ной ежегодной консультации до заключительной сцены, когда врач формулирует диагноз и договаривается с пациентом о подробностях госпитализации в отделение пульмонологической хирургии. Между сценами с врачом испытуемый должен произносить монологи, выражая свои впечатления и чувства. Другие испытуемые, «пассивные», слушают магнитофонную запись этой ролевой игры. Затем у всех спрашивают мнение об опасности курения и о том, сколько сигарет они выкуривают в день. Всех испытуемых опрашивают несколько раз в течение 18 месяцев после данного эксперимента (Mann, Janis, 1968). Результаты представлены на рис. 3.4.

Мы видим, что обе группы сокращают свое потребление сигарет, но особенно это заметно у тех, кто играл роль. Различие сохраняется и по прошествии 18 месяцев. «Активные» испытуемые уверены в опасности табакокурения.

Теоретическая интерпретация самоубеждения. Первая интерпретация (King, Janis, 1956; Janis, Gilmore, 1965; Janis, 1967) — это одновременно теория побуждения и обработки информации. Ролевая игра — это задание, которое испытуемого просят выполнить: если у него есть мотивация для выполнения этого задания, он сделает усилие, чтобы обосновать мнение, противоположное его собственному, и будет искать аргументы в пользу той точки зрения, которую он должен защищать. При этом он будет устранять, замалчивать основания, которые у него были для противоположного мнения, или вообще о них забудет. Выраженность оснований для точки зрения, противоположной той, которую он имел до сих пор, становится сильнее под воздействием «смещения1 рассмотрения» на этапе внимания и запоминания оснований за и против. Недавние исследования (Cunningham, Collins, 1977; O'Neil, Levings, 1979) подтверждают убедительность данной гипотезы. Под этим углом зрения мотивация индивида — условие первостепенной важно-

|

Перевод английского термина biaised scanning; французский термин — biais d'examen.

136 Глава 3. Изменение установок

Г. Реципиент 1 37

сти для успеха ролевой игры. Чем больше испытуемый склонен выполнить задание, тем больше он включается в поиск аргументов, противоречащих его первоначальной позиции, и тем больше его рассмотрение аргументов смещается, а также больше шансов, что он изменит свою установку (аттитюд). Это экспериментально доказывают Элмс и Джейнис (Elms, Janis, 1965). Теория когнитивного диссонанса (Festinger, 1957) предлагает другую интерпретацию. Она постулирует индивидуальную потребность в последовательности, логической связи между поведением и мнением. Тот факт, что испытуемый защищал мнение, противоположное его собственному, или действовал в направлении, противоположном тому, что он думает, порождает у него когнитивный конфликт, который он будет стремиться разрешить, поскольку этот диссонанс ему неприятен. Испытуемый не может ни отрицать, ни изменить свою «защитительную речь» или свои действия, так как они реально имели место. Если испытуемый находит в ситуации достаточное оправдание своей речи или своего поступка — например, его побудило сделать это обещание крупного вознаграждения, — конфликт смягчается и диссонанс становится терпимым. Но если испытуемый не находит вовсе или находит недостаточное оправдание тому, что он сделал — ему пообещали незначительное вознаграждение, например, — то ему не остается ничего другого, как изменить свое мнение или свою установку, чтобы устранить диссонанс. Заявляя в конце концов, что он лично меньше возражает против того мнения, которое высказал в своей речи или проявил в своем поступке, он восстанавливает согласие, соответствие между своим поведением и тем, что он думал. Можно видеть, что в отношении эффекта обещанного вознаграждения эта гипотеза утверждает обратное тому, что содержалось в теории, изложенной выше. Она предсказывает, что чем более сильно побуждение, тем в меньшей степени испытуемый склонен к изменению установки. Это подтверждают Фестингер и Карлсмит (Festinger, Karlsmith, 1959) в своем знаменитом эксперименте. Этот результат подтвержден, между прочим, и Коэном (Brehm, Cohen, 1962).

В эксперименте Фестингера и Карлсмита испытуемого, который только что выполнил скучное задание, просят помочь экспериментатору во время продолжения эксперимента и представить «другому испытуемому» это задание в положительном свете. За это ему обещают крупное вознаграждение (20 долларов) или незначительное вознаграждение (1 доллар). Как только он заканчивает свое «посредничество», его спрашивают, насколько интересно было ему задание. Результаты показывают, что испытуемые в варианте «Незначительное вознаграждение» менее отрицательно относятся к заданию, чем испытуемые контрольной группы1. Иначе ведут себя участники эксперимента «Крупное вознаграждение». А. Коэн попросил студентов написать речь в защиту целесообразности вмешательства полиции после демонстрации в студенческом городке. Им обещают вознаграждение в 10 долларов, 5 долларов, 1 доллар или'0,5 доллара. После этого испытуемые сказали, что лично они в меньшей степени выступают против действий полиции, в порядке, обратном величине вознаграждения (см. табл. 3.4).

Результаты, полученные Фестингером и Карлсмитом в том, что они называют вынужденным подчинением, спровоцировали горячую полемику, продолжавШУ юся более 15 лет, и вызвали очень большое число исследований, критических вЫ' сказываний и конкурирующих теорий. Здесь мы можем описать их лишь в обшиХ

1 Но только в одном вопросе из четырех. По-видимому, имеет значение форма вопроса (Carlsmit" et al., 1966).

Таблица 3.4 Влияние вознаграждения на изменение мнения в ситуации вынужденного подчинения

| Вознаграждение в долларах | Контрольная (референтная) группа | |||||

| 0,5 | ||||||

| Фестингер и Карлсмит* | +1,35 | -0,5 | -0,45 | |||

| Коэн** | 4,54 | 3,47 | 3,08 | 2,32 | 2,70 | |

| * Вопрос касается интереса задания (от -5 до +5). Вариант с 1 долларом значимо отличается от варианта с 20 долларами (0,03) и от контрольной группы (0,02). ** Шкала имеет 31 балл: чем больше число, тем более благоприятно настроены испытуемые к вмешательству полиции. Нет значимого различия между вариантом с 10 долларами и вариантом с 5 долларами, а также контрольной (референтной) группой. Варианты с 1 долларом и с 0,5 доллара значимо отличаются от контрольной (референтной) группы (0,10 и 0,01), от вариантов с 10 и 5 долларами и между собой (0,01), |

чертах (ср. Zajonc, 1968; Poitou, 1974). Некоторые авторы выдвигают обвинение в смещении под воздействием процедуры. Так, по мнению Розенберга (Rosenberg, 1965), если крупное вознаграждение не оказывает влияния на испытуемых, то это потому, что оно одновременно вызывает подозрение в отношении намерений экспериментатора и опасение заслужить его неодобрение. Но Нюттэн (Nuttin, 1976) в серии прекрасных экспериментов, где таких смещений нет, получил результаты, совпадающие с результатами первого исследования. Однако он отвергает интерпретацию в терминах недостаточного обоснования и даже в терминах когнитивного диссонанса, доказывая, что неприятное или неожиданное событие оказывает воздействие, сравнимое, а часто даже более сильное, чем незначительное вознаграждение. Следовательно, именно потому, что испытуемый смущен, взволнован, последние реакции на проблему (речь) доминируют и оказывают влияние на те реакции, которые следуют сразу за ними (ответ на заключительный вопрос о мнении). Бем (Bern, 1967) также выступает против понятия когнитивного диссонанса, предлагая интерпретацию в терминах самовосприятия (auto-perception): испытуемый делает то же самое, что внешний наблюдатель, когда он должен судить о внутренней реальности, — он опирается на публичное манифестируемое поведение и на внешние обстоятельства, чтобы сделать вывод о своей установке по отношению к проблеме. Следовательно, он интерпретирует свое поведение исходя из вознаграждения, когда оно велико, но он выводит свою установку из своего поведения, когда вознаграждение незначительно. Если сегодня полемика пошла на Убыль, то это потому, что иногда исследователи стремятся — за пределами формулировок общих теорий — уточнить условия, в которых можно наблюдать прямое соотношение между величиной вознаграждения и величиной изменения и обратное соотношение, когда испытуемый вынужден защищать точку зрения, противоположную его собственной. Первое условие связано со свободой выбора испытуемого: согласиться или отказаться защищать позицию, противоположную его собственной. Линдер и коллеги (binder et al., 1967) наблюдают обратное соотно-

1 38 Глава 3. Изменение установок

Г. Реципиент "J 39

шение, если испытуемый имеет выбор, и прямое соотношение, если выбора нет Другим условием является степень личной причастности испытуемого (Brehrn Cohen, 1962) и особенно публичный характер его обязательства (Carlsmith et al' 1966). Только в том случае, если испытуемый знает, что слушатели смогут его идентифицировать, наблюдается классический результат ситуации вынужденного подчинения. Однако Нюттен (Nuttin, 1976) не подтвердил этот эффект. Идея личной ответственности позднее была расширена до идеи социальной ответственности: Верхэг (Verhaeghe, 1976) показывает, например, что изменение установки в сторону речи, направленной против данного аттитюда, в случае малого вознаграждения происходит, только если испытуемый знает, что последствия его защитной речи будут негативными для тех, к кому она обращена. Важность реально предвидимых последствий или таких, которые можно предполагать, выявили Хеслин и Амо (Heslin, Amo, 1972) — независимо от какого-либо побуждения извне с помощью денежного вознаграждения.

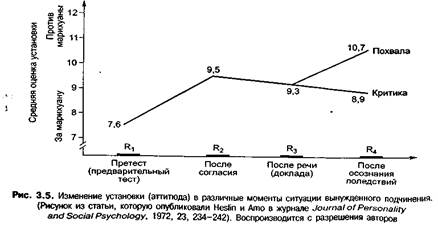

Испытуемые - студенты, записавшиеся на курс выразительности речи в местном уни-, верситете. Известно (так как их опрашивали двумя неделями раньше), что они считают! марихуану опасной (R,).

j У каждого испытуемого лично спрашивали, согласен ли он перед телекамерой про-

изнести импровизированный доклад в защиту этого наркотика. При этом подчеркивали, что речь будет записана на магнитофонную пленку и представлена учащимся начальной школы в рамках исследования возраста, в котором дети наиболее внушаемы. Следовательно, испытуемый предупрежден о возможных последствиях его поступка и если он соглашается высказаться против собственного мнения, то он делает это вполне сознательно. У испытуемого, давшего свое согласие, снова спрашивают его мнение (Я2), затем его ставят перед телекамерой, и он в течение семи минут выступает в защиту марихуаны. В конце передачи ему задают ряд вопросов, один из которых касается марихуаны (R3). Затем входит ассистент и хвалит доклад («Это хорошая речь, которая, конечно, окажет влияние на детей») или же осуждает его («Это плохой доклад, который не окажет никакого воздействия на детей»). Следовательно, испытуемый знает,

|

что его речь будет иметь вредные последствия или не будет вообще иметь никаких последствий. Дается заключительный вопросник (Я,). Мнения испытуемых на различных этапах эксперимента представлены на рис. 3.5.

Мы видим, что испытуемые в меньшей степени настроены против марихуаны после того, как они согласились выступить в ее защиту (Л,). Речь сама по себе не вызывает изменения мнений (Л,). Но эффект осознания последствий, который, вероятно, уже действует в момент согласия, становится особенно четко выраженным, когда кажется, что речь (доклад) будет иметь реальный эффект (Л,).

Сегодня можно констатировать некоторое усиление полемики (Cialdini et al., 1981) из-за появления новой теории (Tedeschi et al., 1971; Schlenker, 1980), согласно которой эффекты ситуаций вынужденного подчинения вызываются процессами управления и поддержания своего имиджа. Личная потребность — это не стремление быть последовательным, а желание казаться последовательным в глазах других людей, и особенно в глазах экспериментатора. Эта мысль должна была бы побудить экспериментаторов стараться избегать искажений, которые может индуцировать в ответах испытуемых данная тенденция. Так, в настоящее время считается, что самоубеждение, порождаемое диссонансом между тем, что было сказано или сделано, и тем, что испытуемый думал раньше, до эксперимента, имеет место лишь при особых обстоятельствах, а именно: 1) поступок или речь являются следствием добровольного согласия; 2) поступок или речь затрагивают собственный имидж, а также имидж, который данный испытуемый имеет в глазах других людей; другими словами, поступок или речь противоречат какой-то моральной ценности, которую признают и данный индивид, и другие люди; 3) индивиду трудно минимизировать или уклониться от последствий, которые имеет его поступок или речь для других людей.

2015-06-05

2015-06-05 816

816