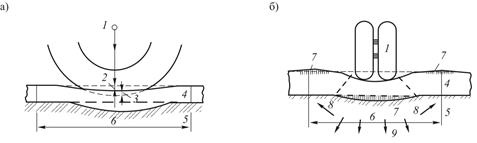

Под нагрузкой от каждого колеса автомобиля дорожная одежда прогибается, а затем постепенно восстанавливается (рис. 5.6, а). Прогиб от колеса тяжёлого грузового автомобиля распространяется во все стороны, образуя чашу прогиба радиусом до 3—4 м, которая перемещается по ходу движения автомобиля. Чаши прогиба от колёс автомобиля частично перекрывают одна другую и охватывают всю ширину полосы движения. При этом в слоях одежды возникают напряжения сжатия, растяжения, изгиба и сдвига (рис. 5.6, б). Чрезмерные напряжения от транспортных нагрузок приводят к возникновению тех или иных деформаций.

Рис. 5.6. Схема образования чаши прогиба и разрушения нежёстких дорожных одежд под колесом автомобиля:

1 — колесо; 2 — прогиб дорожной одежды; 3 — сжатие шины; 4 — дорожная одежда; 5 — земляное полотно; 6 — чаша прогиба; 7 — зоны растяжения и трещины в одежде; 8 — выпирание грунта; 9 — направление сжатия грунта

В зависимости от конструкции, прочности и состояния дорожной одежды под действием повторных нагрузок в отдельных слоях и в конструкции дорожной одежды в целом могут проявляться либо только упруговязкие деформации, либо одновременно упруговязкие и вязкопластичные деформации, которые, постепенно накапливаясь, могут достичь недопустимых величин.

Наиболее опасными напряжениями для слоёв одежды из монолитных материалов являются растягивающие, возникающие в слое при изгибе, а для слоев из слабосвязных материалов (зернистых) — напряжения сдвига (касательные). Максимальные растягивающие напряжения в усовершенствованном покрытии (асфальтобетонном и ему подобном) возникают на его нижней поверхности по оси действующей нагрузки [8, 94].

Основным видом нарушения сплошности грунтов и слабосвязных материалов дорожной одежды под действием транспортных нагрузок является сдвиг. Критическое состояние по прочности (напряжениям) в какой-либо точке грунтового массива или слое одежды наступает, когда касательное напряжение, действующее по площадкам скольжения, достигает предела сопротивления грунта или материала сдвигу.

Развитию деформаций способствует также влияние природно-климатических факторов, вызывающих увлажнение, перегрев или промерзание конструкции, что, в свою очередь, приводит к снижению прочности и ухудшению деформационных свойств грунта, одежды в целом и отдельных её слоёв, а также к потере монолитности покрытия.

Работоспособность покрытия во многом зависит от продолжительности приложения, т.е. от скорости движения автомобилей. С повышением скорости движения действие растягивающих напряжений в покрытии уменьшается, а вместе с этим уменьшаются удельные повреждения, возникающие от движения транспортных средств. Однако это происходит только на ровных покрытиях. При наличии неровностей разрушения возникают из-за динамического воздействия нагрузки.

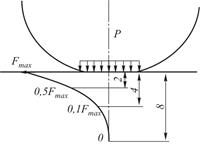

Горизонтальные (тангенциальные) сжимающие и растягивающие напряжения являются причиной пластических деформаций, а также и разрушений в верхних слоях дорожной одежды в виде сдвигов, волн, наплывов, поперечных трещин и колей по полосам наката. Такие деформации чаще наблюдаются на покрытиях толщиной менее 8 см. При большей толщине покрытий сдвиговые деформации наблюдаются реже. Это объясняется тем, что напряжения, вызываемые в дорожной конструкции тангенциальными усилиями, приложенными на поверхности покрытия, сравнительно быстро затухают по глубине (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Эпюра распределения касательных напряжений по глубине

Критическим периодом работы дорожной одежды является весенний, когда в результате снижения прочности грунта земляного полотна прогиб дорожных одежд максимальный, а температура покрытия часто колеблется в пределах от 0 до +10ОС. При этом особое значение приобретает повторное воздействие на покрытие нагрузок от транспортных средств, в результате которого одежда многократно прогибается и подвергается растягивающим напряжениям, нередко приводящим к появлению трещин, в том числе усталостных, в основном на полосах наката.

Деформации дорожной одежды, возникающие под действием транспортных нагрузок и природно-климатических факторов, во многом зависят от вида и структуры материалов слоёв, составляющих эту одежду.

Слои дорожных одежд могут иметь структуру контактного, коагуляционного или кристаллизационного типа.

При контактном типе структуры, характерном для слоёв из щебня, гравия и песка, минеральные частицы взаимодействуют между собой непосредственно. Такие слои не обладают связностью и практически не проявляют вязких свойств. Для покрытий с контактным типом структуры наиболее характерными являются деформации в виде волн, выбоин, а также повышенный износ. Для нижних слоёв из материалов контактного типа характерными являются просадки, которые происходят за счёт доуплотнения и дезынтеграции (размельчения) фракций.

При каждом прогибе дорожной одежды отдельные зёрна минеральных материалов, взаимно действуя друг на друга, истираются, обламываются, раскалываются, что приводит к их размельчению и образованию мелких частиц и зёрен. Раскалывание (дробление) щебёнки происходит потому, что в точках контакта щебёнки друг с другом возникают (концентрируются) большие напряжения сжатия, которые могут превышать предел прочности каменного материала на сжатие или раскалывание. Особенно интенсивно происходят эти процессы в слоях дорожных одежд из малопрочных каменных материалов.

В частицах размеров менее 0,071 мм, образующихся при размельчении крупных зёрен щебня, может наблюдаться капиллярное поднятие и длительное удержание воды. Превращаясь во влажную пластическую массу между отдельными твёрдыми зёрнами, мелкие частицы вместе с водой действуют как смазка, облегчая перемещение зерен, увеличивая размеры прогиба одежды под колёсами автомобилей и вызывая более ускоренное дальнейшее измельчение материалов.

В слоях дорожной одежды, устроенных из материалов коагуляционного типа, минеральные частицы покрыты пленками органического вяжущего. К таким материалам относятся укреплённые органическим вяжущим грунты, битумоминеральные смеси и асфальтобетон. Материалы, обработанные органическим вяжущим, отличаются повышенной связностью и под действием нагрузки проявляют как упругие, так и вязкие свойства.

Особенностью дорожных одежд, построенных с применением органических вяжущих материалов, является то, что их эксплуатационные характеристики в течение срока службы подвержены непрерывным изменениям, обусловленным нестационарностью температурного режима и воздействием транспортных нагрузок, а также непрерывным изменением свойств вяжущего в процессе эксплуатации, носящим обратимый и необратимый характер.

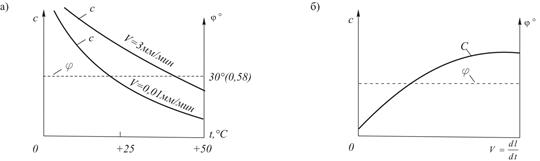

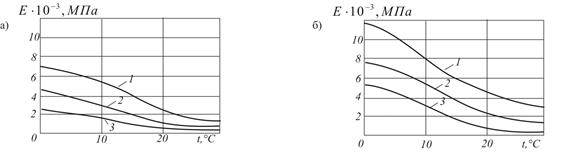

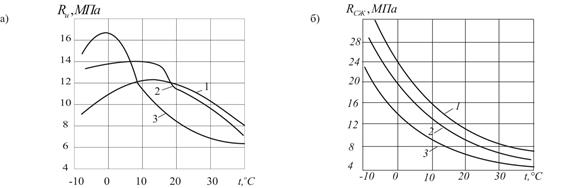

В зависимости от температуры, свойств вяжущих и характера воздействия транспортных средств покрытия с органическими вяжущими будут обладать свойствами упругих, упруго-вязких или упруговязкопластичных сред. Чем ниже температура и менее продолжительно действие нагрузки, тем выше упругие свойства покрытия. По мере повышения температуры и увеличения продолжительности действия нагрузки все больше начинают преобладать пластические свойства покрытия (рис. 5.8 — 5.10).

Рис. 5.8. Зависимость сцепления С и угла внутреннего трения j асфальтобетона (данные Н.В. Горелышева):

а — от температуры испытания; б — от скорости деформирования

Рис. 5.9. Зависимость модуля упругости асфальтобетона от его температуры (данные А.О. Салля):

а — продолжительность действия нагрузки 1 с; б — то же, 0,1 с;

1 — для асфальтобетона на битуме марки БНД 60/90; 2 — то же, БНД 90/130; 3 — то же, БНД 30/200

Рис. 5.10. Зависимость прочности асфальтобетона от его температуры

при кратковременном нагружении (данные А.О. Салля):

а — при изгибе; б — при сжатии;

1 — для асфальтобетона на битуме марки БНД 60/90; 2 — то же, БНД 90/130; 3 — то же, БНД 130/200

При отрицательных температурах покрытия из материалов, содержащих органическое вяжущее, приобретают свойства хрупкого тела. Значительно повышаются и модули упругости и сопротивление сжатию, но одновременно снижается их способность деформироваться без нарушения сплошности при невозможности изменения размеров. По данным Н.Н. Иванова и Н.М. Распопова, колебания предельных значений относительных удлинений асфальтобетона при 0 находятся в пределах 0,006—0,002, а при

(–20ОС) — в пределах 0,0015—0,0006. Большие значения получены для мелкозернистых смесей с менее вязким битумом, а меньшие значения — крупнозернистых смесей и с более вязким битумом. Для пористых смесей, а также материалов, обработанных жидким битумом, предельные относительные удлинения будут выше. Поэтому при оценке прочности существующих дорожных одежд необходимо принимать за расчётные значения модулей упругости и сопротивления растяжению при изгибе асфальто- и дегтебетонов, приведённые в нормативных документах по расчёту прочности дорожных одежд. Их назначают в зависимости от характера действия транспортной нагрузки (кратковременное, длительное) с учётом расчётной для данной зоны температуры воздуха и покрытия [7, 8, 72].

Для слоёв с коагуляционным типом структуры наиболее характерными являются разрушения в виде усталостных и температурных трещин и деформации в виде сдвигов и наплывов. Физико-механические свойства материалов, обработанных битумом, определяются особенностями связей, возникающих между отдельными минеральными зернами, и зависят от свойств битума, толщины его пленки, покрывающей минеральные зерна, а также от изменения со временем химического состава битума.

Наибольшую опасность представляет резкое понижение температур и покрытия зимой, а также медленное и глубокое промерзание дорожной конструкции, способствующее неравномерному пучению земляного полотна и поднятию проезжей части, особенно на участках с неблагоприятными грунтово-гидрологическими условиями. Указанные явления при недостаточном предельном относительном удлинении покрытия приводят к образованию в нем трещин независимо от характера и интенсивности движения. Существенное влияние на деформативные свойства слоев дорожной одежды из материалов с органическими вяжущими в процессе эксплуатации оказывает процесс старения вяжущего и увеличения его вязкости, которая может возрастать в слое покрытия на порядок.

Основным фактором, определяющим интенсивность старения битума в покрытии в процессе эксплуатации, является пористость дорожного покрытия. При пористости асфальтобетона менее 2 % старение битума можно не учитывать, так как изменение свойств в этом случае незначительно по сравнению с изменениями, происходящими на этапе приготовления смеси и её укладке (Руденская И.М., Руденский А.В. Органические вяжущие для дорожного строительства. М.: Транспорт, 1984. 229с.). На процесс старения вяжущих влияют также адсорбция и абсорбция их компонентов минеральными материалами, вызывающие нарушение структуры вяжущего.

При старении материалов типа асфальтобетона под действием воды и кислорода воздуха выявляются три стадии (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Влияние старения битума на долговечность покрытий (данные Ю.В. Слободчикова):

а — изменение группового химического состава битума (кривая 1 — масла, кривая 2 — асфальтены);

б — изменение когезионной прочности битума (кривая 3) и прочности покрытия с применением битума (кривая 4);

К и С — точки резкого падения прочности покрытий

На первой стадии в течение длительного времени происходит нарастание прочности, водостойкости и уменьшение деформативных свойств материала. Это происходит за счёт уменьшения количества масел, увеличения смол и особенно асфальтенов, а также за счёт повышения вязкости и когезии битума в результате процессов взаимодействия битума с минеральными материалами. На второй стадии старения снижается водо- и морозоустойчивость битумоминерального материала без заметного изменения его прочности. Третья стадия сопровождается резким снижением прочности материала, повышением его водонасыщения, набухания и уменьшением водо- и морозоустойчивости. Это приводит к коррозии покрытия, усиленному выкрашиванию минеральных частиц и образованию выбоин и разрушений.

При одном прогибе дорожных одежд, минеральный материал которых обработан органическими вяжущими, эти изменения могут быть бесконечно малыми. Однако за время службы одежды число прогибов измеряется миллионами, поэтому величины остаточных деформаций возрастают.

Кристаллизационный тип структуры характерен для цементобетонов, каменных материалов и грунтов, укреплённых цементом и другими минеральными вяжущими. Связь между частицами материала осуществляется в результате спаек, образованных кристаллами вяжущего.

Для таких материалов характерна повышенная жесткость и прочность, упругие свойства выражены достаточно четко. Наиболее опасными напряжениями для слоёв одежды из монолитных материалов являются растягивающие, возникающие в слое при изгибе, а для слоёв из слабосвязных материалов (зернистых) — напряжения сдвига (касательные).

Для слоев и покрытий с кристаллизационным типом наиболее характерными являются восстанавливающиеся деформации, а также разрушения в виде трещин и сколов. На покрытиях возникают преимущественно разрушения — трещины, проломы, шелушение, истирание.

Напряжения в цементобетонных покрытиях возникают от воздействия нагрузок и изменения температуры. При изменении температуры воздуха, сопровождающегося нагреванием или охлаждением покрытия, оно стремится изменить свои размеры, но из-за сопротивления сил трения нижней поверхности покрытия о грунт (или другой материал основания) это становится затруднительным и в покрытии возникают температурные напряжения. К температурным относят также напряжения, возникающие в покрытии в результате неравномерного распределения в нём температур по толщине, обусловливающего стремление его к короблению и противодействия этому собственного веса плиты. Кроме того, температурными можно условно считать напряжения, возникающие при неравномерном поднятии покрытия в процессе зимнего вспучивания земляного полотна. Температурные напряжения совместно с напряжениями от воздействия нагрузок от транспортных средств приводят к образованию и развитию трещин в бетонном покрытии.

Кроме перечисленных выше причин деформаций и разрушений дорожных одежд и покрытий могут быть отступления от нормативных требований к технологии и организации работ при строительстве или ремонте, нарушения требований к материалам и составам смесей и т. д.

Обобщенная характеристика основных деформаций и разрушений дорожных одежд и покрытий приведена в табл. 5.2.

2015-06-26

2015-06-26 4465

4465