В терминологическом плане следует различать «алкоголизм» как болезнь и «пьянство» как неумеренное употребление спиртных напитков, не приводящее к развитию признаков алкоголизма. Разграничивать эти понятия необходимо хотя бы потому, что при профилактике и лечении алкоголизма применяются преимущественно меры медицинского характера, а при борьбе с пьянством — меры педагогического и общественного воздействия (В. Т. Кондрашенко, 1988).

Алкоголизм — болезнь с прогредиентным течением, которая возникает на основе неумеренного употребления алкоголя, проявляется патологической зависимостью от алкоголя и другими характерными психическими, соматическими и неврологическими расстройствами, а также сопровождается нарушениями различных социальных функций больного.

Таким образом, понятие «алкоголизм» включает в себя два основных критерия: медицинский и социальный. Под социальным критерием алкоголизма понимается тот духовный, материальный и биологический вред, который приносит неумеренное употребление алкоголя как самим больным, так и всему обществу. Медицинским критерием алкоголизма служат патологические изменения в организме, которые непосредственно связаны с хронической алкогольной интоксикацией или наступают в результате ее.

|

|

|

Пьянство — не болезнь и этим в принципе отличается от алкоголизма, хотя социальные критерии пьянства и алкоголизма совпадают.

Пьянство — антиобщественная форма поведения, проявляющаяся преимущественно в злоупотреблении алкоголем.

В то же время пьянство — это предтеча болезни, почва, на которой развивается алкоголизм.

На диалектическую связь пьянства и алкоголизма одним из первых указал выдающийся отечественный психиатр С. С. Корсаков. Четко разграничивая пьянство как склон-| ность к злоупотреблению спиртными напитками и алкого-1 лизм как болезнь, он в то же время отмечал, что «в результате! случайного пьянства наконец развивается картина постоян-| ного пьянства со всеми последствиями в форме хронического алкоголизма».

В качестве синонимов «пьянства» многие исследователи употребляют такие термины, как «бытовой алкоголизм», «привычное пьянство», «бытовое пьянство», «злоупотребление алкоголем». Некоторые авторы, говоря о пьянстве в подростковом возрасте, предпочитают термин «ранняя алкоголизация» (А. Е. Личко, 1983; и др.). Б. С. Братусь, П. И. Сидоров (1984) к ранней алкоголизации относят «знакомство с опьяняющими дозами алкоголя в возрасте до 16 лет», а о раннем (подростковом) алкоголизме говорят «при появлении его признаков до 18 лет».

Нам представляется, что неумеренное употребление алкоголя, не приводящее, однако, к формированию алкоголизма, во избежание терминологической путаницы следует обозначать как «пьянство», в каком бы возрасте оно ни проявлялось.

|

|

|

Дать четкое определение «пьянства» затруднительно по многим причинам: во-первых, доза спиртного, вызывающая опьянение, сугубо индивидуальна; во-вторых, говоря о пьянстве, нужно всегда учитывать возрастные критерии.

В практических целях целесообразно выделять несколько степеней пьянства у подростков (В. Т. Кондратенко, 1988):

• эпизодическое редкое (5-6 раз в год);

• эпизодическое частое;

• систематическое пьянство.

В своих исследованиях мы анализировали только две последние стадии пьянства, так как редкое эпизодическое упот-

ребление алкоголя, по нашим наблюдениям, свойственно практически всем подросткам с девиантными формами поведения.

В последние десятилетия пьянство все шире распространяется среди подростков и юношей. Многие подростки рассматривают вино как обязательный атрибут культа развлечений, а сам ритуал пьянства — как проявление мужественности и независимости.

По свидетельству вице-президента Американского медицинского общества по борьбе с алкоголизмом доктора М. Блока (1970), в США около 80 % подростков и юношей систематически употребляют алкоголь. Приблизительно 19 % подростков в США пьют один раз в месяц и чаще (Hartocollis, 1982).

Согласно официальной статистике США, в стране сейчас более 10 млн алкоголиков, из них около 5 % составляют подростки. При этом среднее потребление алкоголя лицами старше 14 лет на 30 % больше, чем 15 лет назад, и составляет 2,6 галлона (1 галлон — 3,785 л) спирта в год.

В Германии насчитывается 2 500 000 больных алкоголизмом, от 800 000 до 1 200 000 страдающих медикаментозной зависимостью, а также от 100 000 до 120 000 наркоманов (Hullinghorst, 1994). По данным Б. С. Братуся, П. И. Сидорова (1984), основанным на большом статистическом материале, среди всех больных алкоголизмом молодежь до 20 лет в наиболее развитых экономических странах составила в 1984 г. примерно 5 %, а до 25 лет — 8-10 %. Особенно быстро возрастает количество пьющих девушек-подростков. По данным Horford (1976), число их за 13 лет возросло с 39 до 67 %.

Анонимное анкетное исследование, проведенное в 20 школах Варшавы, в котором участвовали 1196 девушек и 1795 юношей, показало, что среди них злоупотребляют алкоголем 784 человека (26,4 %). При этом 23,6 % опрошенных начали употреблять алкоголь в возрасте моложе 12 лет, 47,8 % — в 13-15 лет. Чаще других напитков подростки пьют вино (57,3 %) и пиво (21,4 %). До 15 % подростков могли выпить за один раз 0,5 л водки, или 1-1,5 л вина, или более 7 бутылок пива. У 174 человек были выявлены признаки алкоголизма. Все лица, склонные к пьянству, проявляли антисоциальную активность (Ostrowska, 1981).

Проблема пьянства и алкоголизма у подростков России изучается уже несколькими поколениями исследователей. Проведенные еще в советское время исследования Э. А. Бабаяна, М. X. Гонопольского (1981) показали, что к 8-му классу успевали узнать вкус спиртного примерно 75 % мальчиков и 40 % девочек, а к 10-му классу — 90-95 % подростков обоих полов. По данным анонимного анкетирования, проведенного в одном из крупных городов страны (Р. В. Кочеткова, 1984), употребляли алкоголь 98,1 % учащихся техникумов, 92,5 % — ПТУ и 68,2 % - школ.

Согласно результатам массовых обследований, ранние признаки алкогольной зависимости определяются у 14,8 % учащихся профтехучилищ (А. Ф. Артемчук, 1980) и у 23,8 % учащихся вспомогательных школ (Л. С. Рычко-ва, 1981).

Наиболее широко пьянство распространено среди подростков социально-педагогически запущенных и несовершеннолетних правонарушителей. Такие подростки начинают пить особенно рано, пьют систематически, в результате чего у многих из них к юношескому возрасту формируется алкоголизм.

|

|

|

По данным А. Е. Личко, Л. П. Рубиной (1977), обследовавших подростков, злоупотреблявших алкоголем и состоявших на учете в милиции, 40 % начали выпивать в возрасте 11-13 лет, 40 % - в 14-15 и лишь 20 % - в 16-17 лет.

Н. Е. Буторина и соавт. (1978), обследовав группу подростков — воспитанников специализированного интерната, установили, что 87 % из них систематически злоупотребляют алкоголем, при этом большинство (83 %) начали пить в возрасте 9—11 лет.

Как показывают результаты исследований, чем больше подростковая группа склонна к правонарушениям, тем сильнее в ней процветает пьянство.

В этом отношении интересны работы В. А. Гурьевой, В. Я. Гиндикина (1980), которые отметили «бытовое» пьянство среди «трудных» школьников в 14,3 % случаев, в группе подростков, состоящих на учете в милиции,— в 24,5 %, среди учащихся спецшкол — в 25 % и среди воспитанников колоний — в 31,6 % случаев.

В. Я. Семке и соавт. (1982), обследовав 386 детей и подростков (10-16 лет), обучающихся в специальной школе для несовершеннолетних правонарушителей, и 156 учащихся школ, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, пьянство и эпизодическое употребление наркотиков выявили соответственно у 71,7 % и 38,5 % из них.

В. Т. Кондратенко в 1984-1985 годах было проведено обследование 1722 подростков в возрасте 15-18 лет, состоящих на учете в милиции в связи с различными формами девиант-ного поведения (правонарушения, бродяжничество, сексуальные девиации). Эпизодическое частое пьянство (чаще 5-6 раз в год) было отмечено у 312 человек, систематическое— у 142 и алкоголизм — у 68 человек. У 41 подростка пьянство и алкоголизм сочетались с эпизодическим употреблением наркотиков, транквилизаторов и других сильнодействующих медикаментозных средств. Таким образом, в группу наркологического профилактического учета (пьянство) было включено 454 человека (27 %) и в диспансерную группу (алкоголизм) — 68 человек (3,9 %). В группе профилактического учета лица мужского пола составили 88,2 %, женского — 11,8 %. Учащиеся ГПТУ составили 60 %, учащиеся школ — 7,3 %, подростки, работающие на производстве, — 27,3 %, не работающие — 4,4 %, студенты техникумов и вузов — 1 % (В. Т. Кондрашенко, 1988).

|

|

|

В современной России и ряде других стран СНГ распространение в молодежной среде таких деструктивных явлений, как алкоголизация и наркотизация, вызывает все большую тревогу общества. Как свидетельствуют различные данные, происходит неуклонное «омоложение» этих социальных девиаций. Более чем 50 % подростков впервые пробуют алкоголь в возрасте 14-16 лет, 10 % — в 17-19 лет. До 14 лет в первый раз приобщаются к алкоголю более 30 % подростков (И. Н. Гурвич, 2002). Возраст приобщения к токсико-наркотическим веществам снизился в среднем до 14,2 и 14,6 лет.

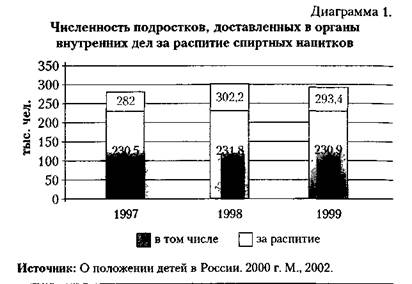

Согласно статистическим данным МВД России, доля подростков, доставленных в органы внутренних дел за распитие \ спиртных напитков или появление в общественных местах I в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему высока и

составляет 25 % от всего числа доставленных по различным причинам (диаграмма 1). Однако в абсолютных своих значениях это число, по сравнению с 1998 годом, незначительно, но уменьшилось.

Однако официальные хроники, по мнению многих специалистов, не отражают реальное состояние детской и подростковой алкоголизации и наркотизации. По мнению экспертов, реальное число подростков с формирующейся алкогольной зависимостью в 2-3 раза выше числа фактически взятых на учет. Число реальных лиц, состоящих на профилактическом учете по поводу злоупотребления алкоголем, было меньше расчетного количества (исходя из численности подростков и величины группы риска) в 3,7 раза (Здоровье детей России, 1999).

Во многом это обусловлено тем, что значительная часть подростков, злоупотребляющих алкоголем, проживает в неполных или неблагополучных семьях, где родители нередко не дают своего согласия на обследование или лечение ребенка.

Следует также отметить, что алкоголизация подростков идет, как правило, в связке с ранней криминализацией, а также

с различными формами девиантного поведения и с психическими отклонениями. Например, около 40 % госпитализаций в психиатрические клиники в настоящее время составляют подростки с делинквентными формами поведения в сочетании с алкоголизацией, токсикацией и наркотизацией (Психолого-педагогические аспекты, 2000).

По-прежнему высоким, по данным МВД России, остается число несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Если в 1999 году было зафиксировано 30,9 тысячи, то в 2000 году — 30,1 тысячи (Положение детей в России, 2000).

2015-06-28

2015-06-28 2827

2827