В сучкорезных установках для поштучной обработки каждое дерево, очищаемое от сучьев, проходит сквозь режущее устройство. Основными узлами таких установок являются режущий, протаскивающий и питающий (загрузочный) механизмы, а также система управления.

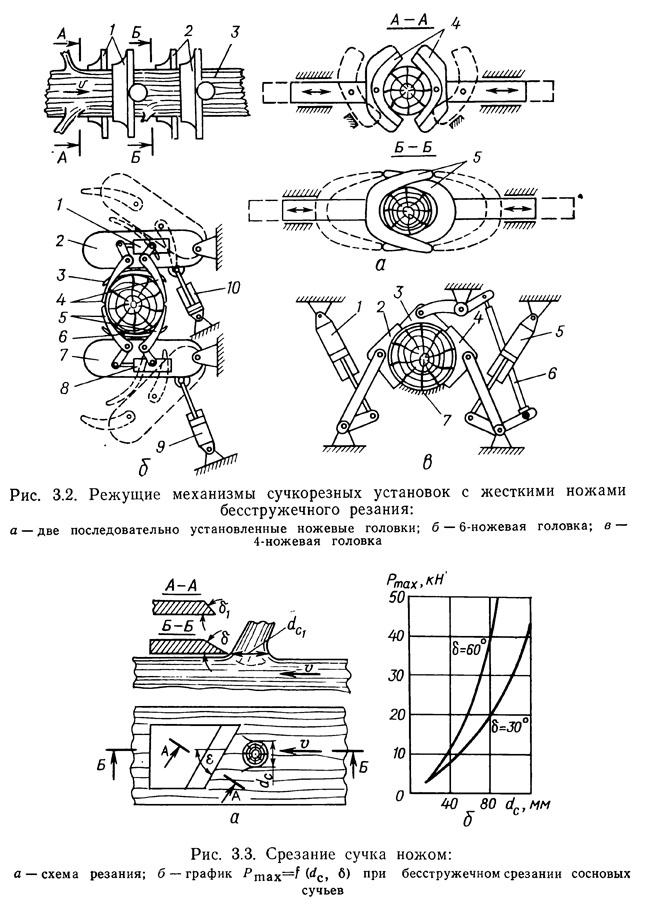

Режущий механизм. Наиболее просты и надежны режущие механизмы, снабженные жесткими ножами, производящими бесстружечное резание. У режущего механизма (рис. 3.2, а) с двумя последовательно установленными ножевыми головками 1 и 2 первая имеет два ножа 4 серповидной формы, а вторая— два а-образных ножа 5. Ножи, расположенные в разных плоскостях, прикреплены к ползунам, которые могут разводиться (дерево в режущие головки закладывается сверху) и сводиться,

охватывая ствол. Дерево 3 специальным устройством протаскивается комлем вперед сквозь сведенные ножи, которые все время прижимаются к поверхности ствола и копируют его форму, при этом происходит очистка дерева от сучьев.

Более чистую обрезку сучьев дает 6-ножевое режущее устройство (рис. 3.2, б), имеющее две челюсти: верхнюю 2 и нижнюю 7, поднимающиеся и опускающиеся при помощи гидроцилиндров 9 и 10. Каждая челюсть имеет по одному горизонтальному неподвижному ножу 3 и 6 и по два боковых ножа 4 и 5, разводящихся и сводящихся гидроцилиндрами 1 и 8. При поднятой верхней и опущенной нижней челюстях и разведенных боковых ножах, дерево закладывается сбоку в режущий механизм, после чего челюсти и боковые ножи сводятся, плотно охватывая ствол, протаскиваемый сквозь режущее устройство, при этом ножи копируют форму поперечного сечения ствола.

|

|

|

В 4-ножевом режущем устройстве (рис. 3.2, в) разведение и сведение боковых ножей 2 и 4 производятся гидроцилиндрами / и 5; последний одновременно с этим при помощи подпружиненной тяги 6, производит подъем и опускание верхнего ножа 3. Нижний нож 7 неподвижно закреплен на корпусе сучкорезного механизма.

Очень чистую обрезку сучьев дает режущее устройство типа «браслет», при котором бесстружечное резание осуществляется двумя цепями, состоящими из шарнирно соединенных звеньев, оснащенных резцами. Цепи, расположенные в разных плоскостях, плотно охватывают ствол дерева, копируя его форму. Режущее устройство такого типа имеет недостаточную прочность шарнирной цепи, поэтому используется только при очистке тонкомерных деревьев с мелкими сучьями.

Имеется некоторый опыт использования в качестве режущего механизма цилиндрических (пальцевых) фрез, охватывающих ствол, а также прижимных рычагов с резцами, расположенных на вращающемся роторе, сквозь который протаскивается дерево. Фрезы, из-за низкого качества срезания сучьев и сложности конструкции, распространения не получили; роторное же режущее устройство в связи с неуправляемым процессом попутной окорки для очистки деревьев от сучьев также применяется редко, но с успехом используется для зачистки сучковых остатков одновременно с окоркой (см. гл. 6).

|

|

|

В режущих механизмах с жесткими или шарнирно-сочлененными (типа «браслет») ножами резание происходит без образования стружки (рис. 3.3, а).

Исследования перерезания сучьев ножами, выполненные в ЦНИИМЭ, МЛТИ и УЛТИ Е. В. Кирилловым, Э. А. Павловым, Ф. М. Манжосом и В. Г. Нестеренко показали, что при внедрении ножа в древесину на глубину V2—2/з диаметра сучка сила резания возрастает почти по закону прямой линии, достигая максимума, а затем снижается до нуля. Основное влияние на величину наибольшей силы резания Ршах оказывает диаметр срезаемого сучка dc и угол резания б (рис. 3.3, б). Из кривых, приведенных на этом рисунке, видно, что с увеличением угла резания и диаметра сучка сила Ртах резко возрастает. Уменьшение угла резания б (следовательно, и силы резания) притомже угле заострения может быть достигнуто наклоном лезвия ножа в поперечном направлении

Протаскивающие механизмы. Протаскивающий механизм сучкорезной установки должен протаскивать ствол сквозь режущее устройство. Наиболее распространенными протаскивающими механизмами являются цепной транспортер с захватами, гусеничный механизм, механизм с кареткой, совершающей челночное (возвратно-поступательное) движение.

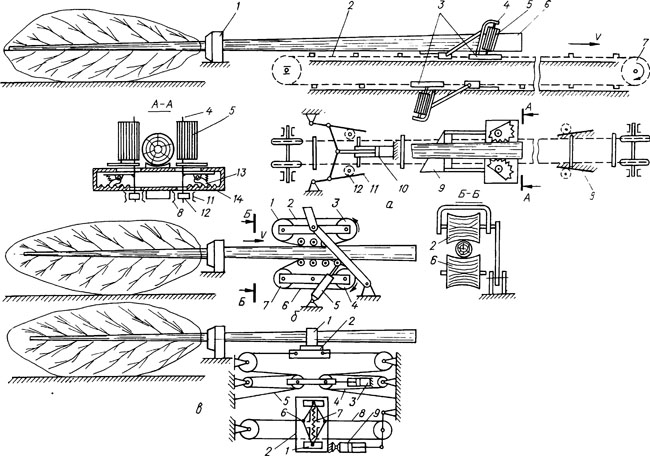

Рис. 3.4. Протаскивающие механизмы сучкорезных установок:

а — цепной транспортер; б — гусеничный механизм; в — механизм с кареткой, совершающей челночное движение

Протаскивающий транспортер (рис. 34, а) — цепной, продольный; его длина должна несколько превышать размеры самого длинного ствола. На цепях 2 закреплены две тележки 3, снабженные автоматически сводящимися и разводящимися стойками 4, на каждой из которых свободно сидит эксцентрик 5 с продольными ребрами. Обрабатываемый ствол 6 комлевой частью закладывается на тележку между разведенными эксцентриками, после чего включается гидроцилиндр 10, сводящий шарнирно укрепленные направляющие линейки 11. Последние нажимают на ролики 12, закрепленные на нижних концах стоек 4, эксцентрики сходятся, прижимаясь к боковым

поверхностям ствола, при этом собачки 13, сцепляясь с зубчатыми рейками 14, не дают стойкам разойтись. При включении привода тележки протаскивающего транспортера начинают двигаться, а эксцентрики, сцепляясь своими ребрами с поверхностью ствола, поворачиваются на осях и надежно зажимают ствол, который протаскивается сквозь режущее устройство 1. После прихода загруженной тележки в конец транспортера собачки 13 выводятся из зацепления с зубчатыми рейками, ролики 12 заходят на неподвижные направляющие 8 и разводят эксцентрики, освобождая ствол. При огибании тележкой ведущих звездочек 7 поднимается укосина 9, сбрасывающая хлыст в сторону; одновременно с этим вторая тележка с эксцентриковыми зажимами выходит в исходное положение для захвата следующего ствола. В протаскивающем транспортере ствол закрепляется только в одном месте (в зажимах), благодаря чему обеспечивается прохождение через режущее устройство стволов, имеющих значительную кривизну. При этом в случае необходимости создания большого тягового усилия, а следовательно сильного зажатия ствола эксцентриковыми зажимами, следы на поверхности ствола остаются только в одном месте. Недостатком протаскивающего транспортера является то, что каждый ствол вне зависимости от его длины приходится протаскивать на полную длину транспортера, что при небольшой длине стволов увеличивает межторцевые разрывы.

Гусеничный протаскивающий механизм (рис. 3.4, б) состоит из верхней 2 и нижней 6 гусениц, каждая из которых огибает ведущие 3 и 4 и ведомые (натяжные) 1 и 7 звездочки. Ведущие звездочки приводятся во вращение электродвигателями. Верхняя гусеница при помощи гидроцилиндра 5 может подниматься (при этом дерево закладывается сбоку в протаскивающее устройство) и опускаться (зажимая ствол и протаскивая его сквозь режущее устройство). Центрирование ствола в горизонтальной плоскости обеспечивается вогнутой формой траков гусениц. Протаскивающее устройство такого типа позволяет так закладывать в него дерево, что можно протаскивать его только на длину зоны, имеющей сучья. Недостатком гусеничного протаскивающего механизма является то, что для создания большого тягового усилия необходимо ствол зажимать между гусеницами со значительным усилием, вследствие чего на всей длине участка ствола, проходящего через гусеничный механизм, остаются следы от траков гусениц.

|

|

|

В протаскивающем механизме челночного типа (рис. 3.4, в) дерево зажимным устройством 1 закрепляется на каретке 2, совершающей при помощи гидроцилиндра 3 и полиспастов 4 и 5 возвратно-поступательное движение. При подаче жидкости в поршневую полость каретка движется вправо и зажатое на ней дерево протаскивается сквозь режущий механизм на длину, равную ходу поршня, умноженному на кратность полиспаста (обычно на длину 6—8 м). При подаче жидкости в штоковую полость гидроцилиндра 3 каретка 2 движется влево; при этом зажимы разведены и дерево остается неподвижным; затем жидкость опять подается в поршневую полость и т. д. Таким образом, дерево очищается от сучьев за несколько ходов каретки 2. Зажимы 1, расположенные на движущейся каретке 2, закреплены по концам шарнирного четырехзвенника 6. При подаче жидкости в поршневую полость гидроцилиндра 9, канат 8 натягивается и зажимы сводятся, захватывая ствол дерева; разведение зажимов осуществляется при помощи пружины 7. Протаскивающий механизм челночного типа прост по устройству, имеет небольшую массу и надежен в работе. Недостатком его является то, что рабочие хода чередуются с холостыми, в результате чего увеличивается продолжительность цикла.

|

|

|

Скорость протаскивания дерева v сквозь режущее устройство у механизмов различных типов достигает 2,5—3 м/с. В ряде случаев протаскивающий механизм снабжают многоскоростным приводом. На сравнительно малой скорости протаскиваются участки ствола с наиболее толстыми сучьями, а бессучковая зона протаскивается на максимальной скорости. Применение электродвигателя постоянного тока позволяет бесступенчато изменять скорость протаскивания.

Система управления. Управление всеми механизмами сучкорезной установки — дистанционное; оно сосредоточено в одной кабине, что дает возможность одному оператору управлять установкой (при помощи переключателей, рукояток, педалей и кнопок). В систему управления часто вводятся элементы автоматики, значительно облегчающие работу оператора. Так, обычно зажимное устройство протаскивающего транспортера или челночного протаскивающего механизма автоматически останавливается в месте загрузки очередного дерева; при окончании протаскивания захваты каретки протаскивающего транспортера раскрываются автоматически и т. п.

Конструкции сучкорезных установок для поштучной обработки деревьев. На производстве довольно широкое распространение получили сучкорезные установки ПСЛ-2А, имеющие жесткие ножи бесстружечного резания и снабженные протаскивающим транспортером. Такой же тип режущего механизма, но гусеничное протаскивающее устройство, имеет сучкорезная установка ЛО-69.

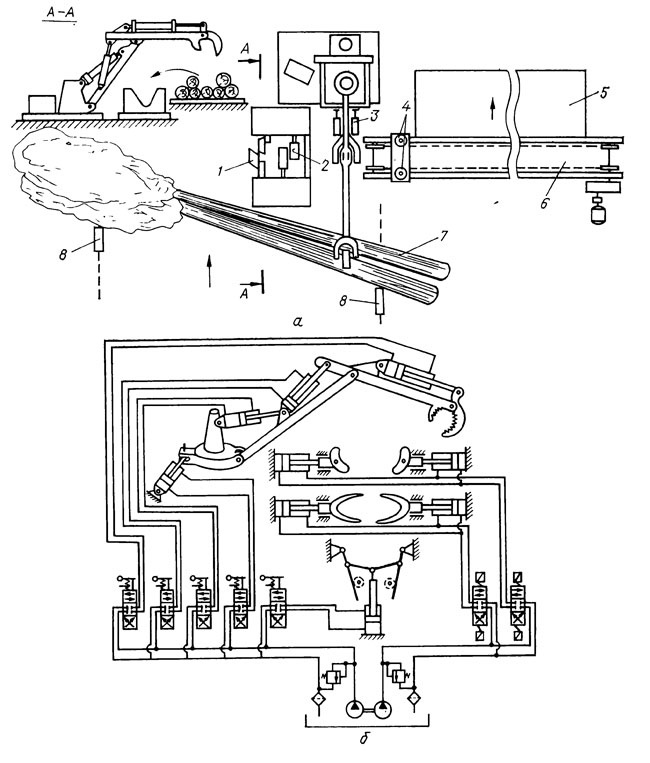

Сучкорезная установка ПСЛ-2А (рис. 3.5, а) предназначена для обрезки сучьев со стволов диаметром до 80 см (в комлевом срезе) и длиной до 30 м. Сучья срезаются двумя последовательно установленными ножевыми головками, первая из которых имеет два ножа серповидной формы, а вторая—два u-образных ножа (см. рис. 3.2, а). Протаскивание дерева сквозь режущий механизм производится протаскивающим транспортером (см. рис. 3.4, а).

Работа установки ПСЛ-2А происходит следующим образом. Пачка деревьев 7 разборщиком 8 (марки РД-2) перемещается по площадке и располагается под некоторым углом к продольной оси сучкорезной установки. Каждое дерево одностреловым манипулятором 3 "подается комлевой частью в режущее устройство 1 и 2 и в эксцентриковые зажимы 4 протаскивающего транспортера 6. После сведения ножей и эксцентриков включают транспортер и дерево протаскивается сквозь режущий механизм. Срезанные сучья сваливаются на транспортер для отходов, а хлысты сбрасываются на площадку 5 (возможна и поочередная сброска хлыстов на обе стороны протаскивающего транспортера). При приходе второй тележки протаскивающего транспортера в исходное положение он останавливается и в обработку подается следующее дерево. Протаскивающий транспортер приводится в действие электродвигателем постоянного тока мощностью. 45 кВт, что дает возможность плавно менять скорость протаскивания в пределах от 0,2 до 2,8 м/с, в зависимости от числа и толщины сучьев. Управление манипулятором, режущими устройствами и эксцентриковыми зажимами осуществляется гидроприводом (рис. 3.5,6), насосы которого приводятся в действие электродвигателем мощностью 30 кВт.

Расчетная производительность сучкорезной установки ПСЛ-2А (при среднем объеме хлыста 0,4 м3) составляет 30—35 м3/ч.

Рис. 3.5. Сучкорезная установка ПСЛ-2А: а — общий вид; б — принципиальная гидравлическая схема

Установка ПСЛ-2А дает удовлетворительное качество обрезки сучьев, высокопроизводительна и надежна в работе.

Сучкорезная установка Л0-69 может обрабатывать такие же деревья, как и установка ПСЛ-2А. Режущий механизм— 6-ножевой (см. рис. 3.2, б); протаскивающий—гусеничный (см. рис. 3.4, б), приводимый в действие двумя элек-тродвигателями мощностью по 18,5 кВт. Скорость протаскивания 2,2 м/с. Подача деревьев в режущий и протаскивающий механизмы осуществляется одностреловым манипулятором. Очищенные от сучьев хлысты поступают на выносной лоток, имеющий приводные рифленые ролики и снабженный двусторонними сбрасывателями. Установка имеет специальное устройство, срезающее у хлыстов вершины тоньше 6 см.

Подробное описание конструкций сучкорезных установок ПСЛ-2А и ЛО-69 приведено в специальной литературе [46].

2015-06-24

2015-06-24 2211

2211