Пятнообразова-тельная деятельность Солнца Пятнообразова-тельная деятельность Солнца

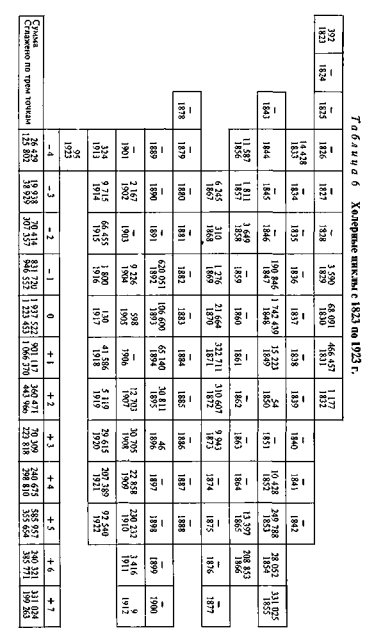

| N° пандемии | Холерные пандемии | |||

| Максимум | Минимум | Начало | Период максимального распространения | Конец | |

| OOOQOOQOOOOOOOOO | 1823 1833 1856 1867 1878 1889 1900 | II III IV V VI | 1816 1827 1844 1863 1883 1890 | 1829-1831 +1837 1848 1863-1866 1870-1872 1883-1886 1892-1894 | 1823 1833 1857-1860 1875 — |

| 1823... | 1865... | 13 397 | 1908... | 30 705 | |

| 1829... | 3 590 | 1866... | 208 853 | 1909... | 22 858 |

| 1830... | 68 091 | 1867... | 6 245 | 1910... | 230 232 |

| 1831... | 466 457 | 1868... | 1911... | 3 416 | |

| 1832... | 1869... | 1912... | |||

| 1833... | 14 428 | 1870... | 1913... | ||

| 1847... | 190 846 | 1871... | 322 7Н | 1914... | 9 715 |

| 1848... | 1 742 439 | 1872... | 310 607 | 1915... | |

| 1849... | 15 223 | 1873... | 9 943 | 1916... | |

| 1850... | 1892... | 620 051 | 1917... | ||

| 1852... | 10 428 | 1893... | 106 600 | 1918... | |

| 1853... | 249 788 | 1894... | 65 140 | 1919... | 5 119 |

| 1854... | 28 052 | 1895... | 30 811 | 1920... | 29 615 |

| 1855... | 331 025 | 1896... | 1921... | 207 389 | |

| 1856... | 1902... | 2 167 | 1922... | 92 540 | |

| 1857... | 1904... | 9 226 | 1923... | ||

| 1858... | 3 649 | 1905... | |||

| 1859... | 4 931 | 1907... | 12 703 |

Л. Ульянов (Харьков), исходя из статистики холерных эпидемий в России, сделал попытку определить периодичность в движении холеры, причем получил следующие выводы:

|

|

|

1. Холерные эпидемии в России за истекшие сто лет протекали с достаточно ясно выраженной периодичностью.

2. Размер периода определялся в 11 лет и складывался из двух полупериодов в 5 и б лет.

3. За сто лет наблюдалось четыре почти полных 11-летних периода и три полупериода.

4. В течение 11-летнего периода наблюдается по три максимума холерной кривой с промежутками в 1—3 года.

5. Амплитуда колебаний была неодинакова и, несомненно, зависела от условий эпидемиологического и социального характера.

6. Периодичность холерных эпидемий может считаться выясненной и достаточно типичной в условиях жизни нашей страны.

И-летняя периодичность холеры в России навела Ульянова на мысль о связи этой периодичности с 11-летним циклом в деятельности Солнца.

Однако, составляя таблицу движения холерных эпидемий по 11 -летним циклам, Ульянов решил пренебречь астрономическими данными и распределил годы по графам таблицы достаточно произвольно, поэтому некоторые выводы его оказались несколько неверными, хотя и представляющими большой интерес.

Между тем, как мы видели выше, астрономические данные говорят, что деятельность Солнца только в среднем арифметическом дает 11-летний период, индивидуально циклы могут иметь значительные уклонения, которые достигают иногда нескольких лет.

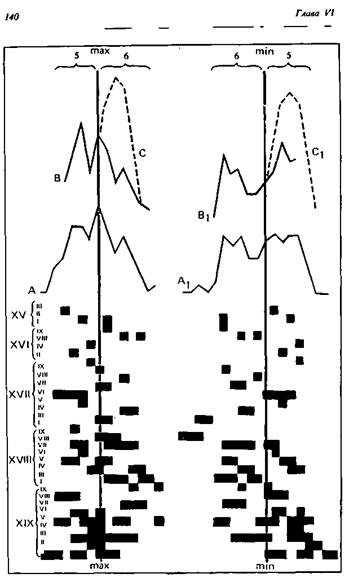

Построенная нами таблица дает наглядное представление о величине солнечных циклов и об относительном распределении между собою годов с максимумами и минимумами солнцедеятельности. В графы — 1, — 2, — 3, — 4 включены годы, стоящие между годами минимума солнцедеятельности и максимумом. В графы + 1, +2, +3, + 4 и т. д. — годы, стоящие между максимумом и последним годом цикла, до года минимума. Следовательно, все первые годы слева — годы минимума; все годы в графе 0 — максимумы; все последние годы справа — последние годы солнечного цикла до года минимума.

|

|

|

| Солнечные циклы с 1823 по 1923 г. | |||||||||||||

| 2 1823 | 9 1824 | 17 1825 | 36 1826 | 50 1827 | 63 1828 | 67 1829 | 71 1830 | 48 1831 | 28 1832 | ||||

| 9 1833 | 13 1834 | 60 1835 | 122 1836 | 138 1837 | 103 1838 | 86 1839 | 63 1840 | 37 1841 | 24 1842 | ||||

| 11 1843 | 15 1844 | 40 1845 | 62 1846 | 99 1847 | 96 1849 | 67 1850 | 65 1851 | 54 1852 | 39 1853 | 20 1854 | 7 1855 | ||

| 4 1856 | 23 1857 | 94 1859 | 96 1860 | 71 1861 | 59 1862 | 44 1863 | 47 1864 | 16 1866 | |||||

| 7 1867 | 37 1868 | 74 1869 | 139 1870 | 111 1871 | 102 1872 | 66 1873 | 45 1874 | 17 1875 | 11 1876 | 12 1877 | |||

| 3 1878 | 6 1879 | 32 1880 | 54 1881 | 60 1882 | 64 1883 | 64 1884 | 52 1885 | 25 1886 | 7 1888 | ||||

| б 1889 | 7 1890 | 36 1891 | 73 1892 | 85 1893 | 78 1894 | 64 1895 | 42 1896 | 26 1897 | 27 1898 | 12 1899 | 10 1900 | ||

| 3 1901 | 5 1902 | 24 1903 | 42 1904 | 64 1905 | 54 1906 | 62 1907 | 49 1908 | 44 1909 | 19 1910 | 6 1911 | 4 1912 | ||

| 1 1913 | 10 1914 | 47 1915 | 57 1916 | 104 1917 | 81 1918 | 64 1919 | 38 1920 | 26 1921 | 14 1922 | ||||

| 6 1923 | |||||||||||||

| -4 | -3 | -2 | - 1 | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 | + 6 | + 7 | |||

| Сумма Среднее арифметическое | 86 9,5 | 187 21 | 438 48,5 | 588 65 | 885 98 | 706 78,5 | 584 65 | 392 49,5 | 292 36,5 | 178 22 | 65 13 | 33 8 |

Из этой таблицы ясно видны и длины циклов, и их взаимное размещение, если за ось отсчета принять годы максимальной солнцедеятельности, т.е. графу 0.

Складывая цифры, выражающие числа Вольфа — Вольфера (W —W), по вертикалям, мы получаем среднюю кривую солнцедеятельности за девять периодов. Затем мы находим среднее арифметическое из периодов по формуле

Воспользуемся теперь имеющейся у нас рамкой солнечных циклов и вместо чисел Вольфа — Вольфера поставим числа заболеваемости холерой в России (см. табл. 6). Сложим теперь все числа по вертикали и найдем среднее арифметическое и сгладим

|

полученный результат по трем точкам:

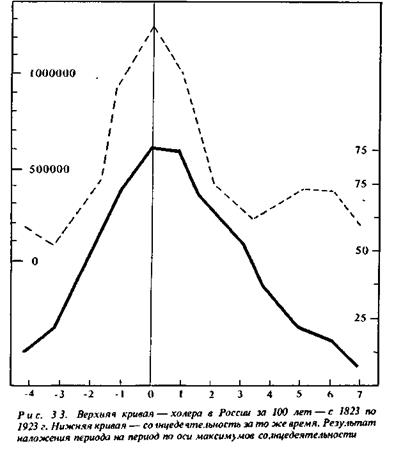

Наконец, нанесем полученные в первом и во втором случаях результаты на систему координат. Перед нами предстанет картина замечательного параллелизма двух явлений: движения холеры в России и солнечной активности за сто лет (см. рис. 33).

В ходе этих двух кривых мы обнаруживаем очень интересные детали. Так, например, точки максимумов совпадают совершенным образом, конфигурация кривых остается тождественной в точке + 1, замедленное падение солнечной активности в точках +5 и +6 вызывает небольшой подъем холерной кривой, наконец, мы имеем небольшой скачок холерной кривой в годы минимума. Это также характерный факт для явлений, стоящих в причинной связи с солнцедеятельностью. Именно в годы минимума пятен мало, они небольших размеров, но зато располагаются так близко от солнечного экватора, что оказывают на Землю достаточно сильное влияние. Замечательно то, что целый ряд геофизических явлений, стоящих в прямой зависимости от Солнца, обнаруживает некоторое усиление в эпохи солнечных минимумов благодаря прохождению в экваториальной зоне Солнца даже весьма небольших пятен. С данным феноменом нам еще придется столкнуться в последующем изложении.

Таким образом, применение вышеописанного метода позволило нам выяснить с достаточной степенью достоверности и с полной наглядностью факт связи между периодической деятельностью Солнца и движением холерных эпидемий. Накладывая период на период, мы тем самым в значительной доле уменьшили влияние на общий результат случайных причин и позволили с наибольшей ясностью проявить себя тем закономерностям, какие имеют место в распределении холерных эпидемий во времени в связи с ходом солнечной деятельности.

Таким образом, применение вышеописанного метода позволило нам выяснить с достаточной степенью достоверности и с полной наглядностью факт связи между периодической деятельностью Солнца и движением холерных эпидемий. Накладывая период на период, мы тем самым в значительной доле уменьшили влияние на общий результат случайных причин и позволили с наибольшей ясностью проявить себя тем закономерностям, какие имеют место в распределении холерных эпидемий во времени в связи с ходом солнечной деятельности.

Уже давно и неоднократно было замечено, что эпидемии гриппа и холеры часто сопровождают одна другую, предшествуя друг другу или следуя одна за другой. Это побудило обратить внимание на то, что во времени появления холерных и гриппозных эпидемий существует известная закономерность отношений. Действительно, ход эпидемий холеры и гриппа в истекшем столетии дает данному- наблюдению несколько ярких примеров. Так, например, гриппозная эпидемия 1815—1816 гг. предшествовала холерной пандемии 1816—1823 гг. Близ наиболее жестоких вспышек II холерной пандемии (1826—1838 гг.) расположились эпидемии гриппа 1828—1832 гг. и 1836—1837 гг. Эпоха наиболее сильного распространения 111 холерной пандемии сопровождалась гриппозными эпидемиями, как, например, 1848 и J 860 гг. IV пандемия холеры 1863—1875 гг. совпала в конце с эпидемией гриппа в 1873—1875 гг. VI пандемия холеры возникла в 1892 г., тотчас же после окончания гриппозной эпидемии 1889—1891 гг.

|

|

|

Данная закономерность явлений и побудила нас рассмотреть вопрос о том, в каком отношении находятся эпидемии гриппа к эпохам солнечных максимумов и минимумов.

Ввиду того что еще и поныне ни бактериология, ни эпидемиология не имеют критериев для точного диагноза, а следовательно, и для классификации различных форм гриппозных заболеваний, и на этом настаивают самые видные авторитеты, можно считать, что эпидемии XV и XVI вв. действительно носили характер эпидемического гриппа, поскольку описания этих эпидемий совпадают с ныне принятыми для определения гриппа клиническими признаками его. На основании этих соображений я счел возможным ввести в свое исследование эпидемии гриппа за вышеуказанный исторический период, руководствуясь данными, почерпнутыми главным образом у Г. Гезера (Н. Haeser) и у Гирша.

У Гезера мы встречаем указания на эпидемии гриппа, имевшие место в 1403, 1411, 1414 и 1427 гг. Гирш начинает хронологию гриппозных эпидемий с XVI в. и отмечает следующие эпидемические годы за это столетие: 1510, 1557, 1580, 1591 и 1593. За период времени в 340 лет, по Гиршу, гриппозные эпидемии 10 раз охватывали всю Европу, 9 раз — большую часть западного полушария, 4 раза — все западное полушарие и 6 раз — все восточное полушарие. Гирш с большою тщательностью собрал материалы, касающиеся не только более или менее крупных эпидемий, но даже и незначительных вспышек, носивших эпидемический характер. Так как подобного рода эпидемии гриппа не представляют собою явления исключительного, почти ежегодно вспыхивают то в одной, то в другой стране и носят, скорее, характер массовых сезонных осенних и весенних катаров, которые могут быть обусловлены известными колебаниями в ходе метеорологических элементов, я нашел необходимым, подробно ознакомившись с данными Гирша, не принимать во внимание для настоящего исследования следующих «местных» локальных эпидемий гриппа, отмеченных Гиршем: эпидемии в Германии 1772—1775 гг., эпидемии в Петербурге 1780 г. и в Вильно 1781 г., эпидемии в Германии в 1800—1801 гг. и в Бразилии в 1801 г., эпидемии в двух немецких городах в 1810 и 1811 гг., эпидемии в Вест-Индии в 1823 г., эпидемии 1834—1835, 1838, 1842, 1845 гг., которые имели место в некоторых городах Германии, Бельгии и Швейцарии.

|

|

|

Таким образом, были приняты во внимание все те повальные гриппозные заболевания, которые, несомненно, носили характер массовой и сильной инфекции, не-замыкаясь в границах какого-либо города или провинции, а охватывая в своем движении целые страны, материки, полушария и, наконец, большую часть земного шара. Таковыми эпидемиями и пандемиями являются все остальные эпидемии числом до 45-, материал о которых был собран Гиршем и другими исследователями.

Таким образом, были приняты во внимание все те повальные гриппозные заболевания, которые, несомненно, носили характер массовой и сильной инфекции, не-замыкаясь в границах какого-либо города или провинции, а охватывая в своем движении целые страны, материки, полушария и, наконец, большую часть земного шара. Таковыми эпидемиями и пандемиями являются все остальные эпидемии числом до 45-, материал о которых был собран Гиршем и другими исследователями.

Первая попытка сопоставления эпидемий гриппа с данными о пятнообразовательном процессе на Солнце показала, что между этими двумя явлениями имеется известное соотношение, каковое и надлежало вскрыть. Ввиду того что данные о гриппе за указанный период времени ограничиваются лишь эпохами их действия, датами начала и возникновения той или иной эпидемии, а никаких общих численных данных о заболеваниях и смертности не имеется, пришлось изучать вопрос лишь в том направлении, каково соотношение эпох гриппозных эпидемий к эпохам деятельности Солнца. Поэтому я и начал работу с того, что распределил эпохи гриппозных эпидемий по линии течения времени и предпринял изучение указанного выше соотношения. Оказалось:

1) С усилением пятнообра-зовательного процесса на Солнце совпадают следующие эпидемические годы: 1427, 1557, 1602, 1647, 1657—1658, 1787, 1802—1803, 1826—1828, 1857—1858.

2) С ослаблением того же процесса совпадают следующие эпидемические годы: 1591—1593, 1642—1643, 1688, 1709, 1712, 1732—1733, 1742— 1743, 1850—1851, 1873—1875.

3) На эпоху максимума солнцедеятельности прихо дятся эпидемические годы: 1403, 1411 — 1414, 1580, 1626—

1627, 1675—1676, 1693, 1728, 1737-1738,.1761—1762 1779, 1788-1790, 1805-1807, 1815-1816, 1829-1830,' 1836—1837, 1846—1848, 1860.

4) На эпоху минимума—1655, 1775—1776 1798 1843—1844,1855,1889—1891.

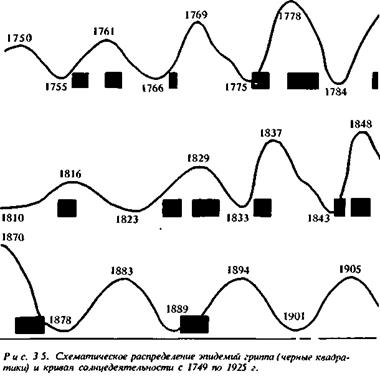

Размещение эпидемий гриппа соотносительно с ходом солнцедеятельности за указанный период представлено в диаграммах (рис. 34 и 35).

При рассмотрении гриппозных эпидемий во времени было замечено следующее обстоятельство: эпидемии имеют тенденцию то следовать одна за другой через 1—3 года, то оставлять между собою промежутки времени, равные нескольким годам. При сличении данных группировок (т.е. эпидемий, даюших 1 — 2 или 3 волны) и изолированных во времени,(т. е. эпидемий в 1 волну) эпидемий с ходом пятнообразова-тельного процесса можно было обнаружить такого рода закономерность: в то время как группы эпидемий приходятся на один подъем в солнцедеятельности и, следовательно, лежат в пределах минимума — минимума, изолированные во времени эпидемии отстоят от ближайших к ним по времени группировок или изолированных эпидемий через один минимум или максимум или через несколько минимумов и максимумов.

Таким образом, было найдено возможным рассматривать эпидемии гриппа, следующие быстро одна за другой, как волны одной и той же эпидемии, вызванной некоторой общей причиной.

Между прочим, подобного рода рассмотрению не противоречили сведения, почерпнутые из эпидемиологических источников. Оказалось, что близко стоящие во времени эпидемии гриппа обнаруживают значительно больше общих присущих им клинических признаков, чем все прочие эпидемии. Поэтому за начало эпидемии в случае двух-трех близко стоящих одна возле другой волн оказалось возможным принять дату первой волны после эпохи минимума. В <габл. 7, 8, 9, 10 таковые группировки эпидемий, находящиеся в пределах минимума — минимума, соединены большими скобками и стоят под одним и тем же номером. Таких группировок за период с 1403 по 1927 г. оказалось двенадцать.

Затем, пользуясь данной методикой и принимая в расчет начальные даты каждой эпидемии, были получены периоды гриппозных эпидемий (которых всего оказалось 30), давших 83 эпидемических года за весь 500-летний период времени, причем с 1557 г. цепь периодов непрерывна.

7 Периоды гриппозных эпидемий (1403-1927 гг.)

| XV в. | 1403-1411,1411-1427 |

| XVI в. | 1510-1557 (четвертый), 1557-1580 (двойной), 1580-1591, |

| 1591-1602 | |

| XVII в.: | 1602-1626 (двойной), 1626-1642, 1642-1647, 1647-1655, |

| 1655-1675,1675-1688,1688-1693, 1693-1709 | |

| XVIII в.: | 1709-1728 (двойной), 1728-1737, 1737-1757 (двойной), |

| 1757-1767,1767-1779,1779-1788,1788-1798 | |

| XIX в. | 1798-1815, 1815-1826, 1826-1836, 1836-1843, 1843-1857, |

| 1857-1873,1873-1889 (двойной), 1889-1918 (двойной) | |

| XX в.: | 1918-1926 |

Периодичность в ходе эпидемий гриппа

| Века | Число периодов в каждом веке | Период эпидемий |

| XV и XVI XV11 XVIII XIX | 10 8 7 8 | 11,6 года 11.8» 10,0» 11.9» |

| В среднем В XV11 в. на 2,0 года BXVlllu. на 2,1» В XIX в. на 2,8» | В среднем на 2,3 года | 11,3 года |

Начиная с 1580 г. мы встречаем лишь пять циклов, которые не сопровождались эпидемиями гриппа, а потому с данного года мы имеем лишь пять двойных периодов.

Теперь обратимся к рассмотрению наших таблиц.

В 1402 г. на основании исторических данных можно предполагать наличие повышенной деятельности Солнца. Первая гриппозная эпидемия XV в., по Гезеру, падает на 1403 г. Имеется очень много шансов за то, что через 11 лет, т. е. в 1411 г., последовало новое усиление активности Солнца. Гриппозные эпидемии отмечены в 1411 и 1414 гг. Одним из следующих напряжений в солнцедеятельности является 1431 г., эпидемия гриппа падает на 1427 г. четыре эпидемии гриппа: в 1510, 1557, 1580, 1591—1593 гг. Предполагаемый максимум солнцедеятельности падает на 1511 г. Затем показаны следующие максимумы, степень достоверности которых уже значительно повышена благодаря различным метеорологическим записям, произведенным в России и Европе. Ближайшие к перечисленным эпидемиям гриппа максимумы приходятся на 1560, 1581 и 1588 гг.

Начиная с 1610 г. мы уже имеем более или менее надежный материал для суждения о деятельности Солнца благодаря применению в этом году Галилеем телескопа.

Из рассмотрения соотношения периодов в солнцедея тельности и периодов гриппа в XVII в. явствует сле дующее: восемь подъемов в пятнообразовании сопро вождались эпидемиями, кроме II (второго) подъема максимум которого падает на 1615 г. '

Из рассмотрения соотношения периодов в солнцедея тельности и периодов гриппа в XVII в. явствует сле дующее: восемь подъемов в пятнообразовании сопро вождались эпидемиями, кроме II (второго) подъема максимум которого падает на 1615 г. '

Закономерность в следовании эпидемий гриппа в соответствии с ходом пятнообразовательного процесса на Солнце с еще большею яркостью выразилась в XVIII в Два периода солнцедеятельности (II и V) оказались свободными от эпидемий.

В XIX в. восемь периодов пятнообразования были ознаменованы гриппозными эпидемиями.

Мы уже видели, что пятнообразовательный процесс есть явление закономерное, имеющее строгую периодичность, один период которой в среднем арифметическом равен 11,1 года. Разделив один век, сто лет, на 11,1 получим в частном 9 и в остатке 0,1. Иными словами, в столетие мы имели девять периодов солнцедеятельности. Остаток же в столетие очень незначителен

и равен 0,1 года, т.е. 35 дням, что в 500 лет даст полгода.

Распределив гриппозные эпидемии и их группы по солнечным циклам, мы получим в столетие девять периодов эпидемий, если они падают на все периоды солнцедеятельности. Таким образом, уже заранее можно было бы сказать, что период гриппозных эпидемий должен • быть равен 11,1 года. Однако вывод этот был бы слишком поспешным. Для определения истинной периодичности в ходе эпидемий гриппа мы обратились непосредственно к датам этих эпидемий, принимая в расчет год начала каждой эпидемии.

Следовательно, данная обработка материала позволила получить истинную периодичность эпидемии (см. табл. 8).

Следовательно, истинный период гриппозной эпидемии за 500 лет в среднем число, равное 11,3 года.

Из рассмотрения положения гриппозных эпидемий по солнечной кривой видно, что большинство эпидемических эпох лежат на подъемах и падениях кривой. Создается впечатление, будто гриппозные эпидемии имеют тенденцию возникать между минимумом — максимумом и максимумом — минимумом. Насколько вероятна такая тенденция, было решено определить путем вычисления промежутка времени от начала каждой эпидемии до года первого максимума, независимо от того, находится ли эпидемия перед максимумом или за ним.

В результате оказалось, что начало эпидемии,, расположенной в пределах минимума — минимума, либо отстает от ближайшего максимума, либо опережает его (см. табл 10).

Этот интересный результат закономерного распределения эпидемий гриппа лишний раз подтвердил правильность моих первоначальных заключений.

Отсюда, конечно, не следует, что все эпидемии должны отстоять от максимума в ту или другую сторону

Числа периодов колебаний солнце-деятельности и эпидемий гриппа за время с XV по XIX в.

| XV век | XVI век | XVII век | XVIII век | |||||||

| Максимальная деятельность Солнца | Эпидемия гриппа | Максимальная деятельность Солнца | Эпидемия гриппа | Деятельность Солнца | Эпидемия гриппа | Деятель ность Солнца | Эпидемия гриппа | |||

| макс. | мин. | макс. | мин | |||||||

| I | ||||||||||

| (13) | 11,14 | |||||||||

| 20-27 (?) | 26-27 | 28-30 32-33 (II в.) | ||||||||

| IV | 42-43 | 38-38 42-43 (II в.) | ||||||||

| V | ||||||||||

| VI | 55-57-58 | 57-58 61-62 (Ив) | ||||||||

| VII | (72) | 75-76 | 67-76 | |||||||

| VIII | (83) | 79-82 | ||||||||

| IX | 91-93 | 88-90 | ||||||||

Прим ечание: Буква «В» обозначает волну.

* Величина пределов в среднем.

| XIX век | XX век | Средний вывод за XV—XX века | |||||||||

| Деятельность Солнца | Деятельность Солнца | Эпидемия гриппа | Пределы колебаний деятельности Солнца | Величина пределов | Пределы эпидемий гриппа | Величина пределов | Следование 11 волны через | ||||

| иакс | мин | макс | мин. | макс. | мин. | ||||||

| (98Н -02-03 05-06 (II в.) | 02-05 | 10-13 | (98) 02-06 09 (II в.) | ||||||||

| 15-16 | 15 —18—И | 15-18 | 19-23 | 15-19 | |||||||

| 27-28 29-32 (И в.) | 26-27 | 26-29 | 33-34 | 26-30 33 (II в.) | |||||||

| 36-37 | 37-39 | 43 45 | 36-38 42—44 | ||||||||

| 46-^18 50-51 (II в.) 55(111 а) | 46-50 | 55-56 | 4-5 | (43) 46-51 55 (II в.) | |||||||

| 57-58 60 (II в.) | 60-61 | 66-67 | 55-58 60-62 (II в.) | ||||||||

| 73-75 | 69-82 (75) | 75-79 | 3-6 | 67-76 | |||||||

| - | 78-85 | 84-89 | (75) 79-82 | ||||||||

| 89-91 | 88-94 | 98-001 | 88-93 | ||||||||

| 4,1 года* | 4,3 года* |

на 2,3 года, ибо не одно только влияние солнечного периода обусловливает появление эпидемий1. Солнечное влияние проявляется только в среднем, следовательно, и эпидемии могут различно располагаться по кривой солнцедеятельности, смотря по силе всех причин, но преимущественно появляясь именно за 2—3 года до или после максимума, подчиняясь фактору, еще нам не известному.

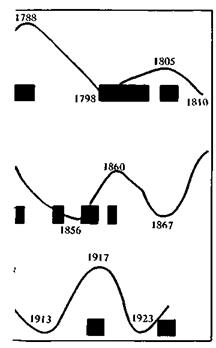

Затем, чтобы графически представить взаимоотношение между ходом гриппозных эпидемий, с одной стороны, и солнечными максимумами и минимумами — с другой, были построены кривые по тому же способу, что и при изучении движения холеры в России, т. е. при помощи наложения периодов по оси солнечных максимумов. Кроме того, гриппозные эпидемии были расположены и по оси солнечных минимумов (рис. 36).

При построении кривой А на оси ординат откладывались годы максимума солнцедеятельности. Влево от нее откладывались все эпидемии, находящиеся между минимумом — максимумом, а вправо — все эпидемии, находящиеся между максимумом — минимумом. По данному методу были построены кривые отдельно и общая кривая за XV — XX вв. Все они дают три подъема, из которых средний, совпадающий с осью максимума, оказывается наивысшим. Эпохи минимумов сопровождаются самым низким ходом кривой. Боковые подъемы приходятся на эпохи минимум — максимум, максимум — минимум. Наивысший подъем кривой по оси максимума объясняется из самой методики построения кривой: на эпохи максимума налагаются эпидемии, получившие начало в предыдущую эпоху минимума — максимума.

Для построения кривой Ах на оси ординат откладывались годы минимума солнцедеятельности. Влево от нее откладывались все эпидемии, имевшие место между максимумом и минимумом за весь указанный период по очереди. Вправо от нее — все эпидемии, имевшие место между минимумом и максимумом. Из рассмотрения полученной кривой явствует, что на три года минимального напряжения в солнцедеятельности падает за все столетия наименьшее количество гриппозных эпидемий. То же явление отчасти наблюдается и в эпоху максимума солнцедеятельности. Это явление хорошо объясняется самою методикой построения кривых. Наибольшее количество гриппозных эпидемий приходится между минимумом — максимумом, а чаще между максимумом — минимумом солнечной активности. Все выведенные ранее положения с тем же успехом могут быть получены при анализе данных кривых. Ввиду того что длительность солнечных периодов различна в обе стороны от осей максимума и минимума, для большей наглядности хода кривых А и Аг пришлось сузить ее с боков до 11-летнего цикла (кривая В и Bt). Общие выводы здесь получили еще более наглядное выражение. Складывая вдвое эти смещенные кривые В и В\ по осям минимума и максимума, мы получили кривые С и С\, из которых чрезвычайно наглядно вытекает тенденция гриппозных эпидемий располагаться между минимумом — максимумом и максимумом — минимумом.

Затем, исходя из принятой нами методики, оказалось нетрудно установить промежуток времени между двумя волнами одной и той же эпидемической группы. Таковой промежуток оказался равным в среднем трем годам. Идеальное схематическое распределение эпидемий гриппа на солнечной кривой в случае одной или двух волн представлено на рис. 37..

Наконец, длительность одной эпидемии гриппа в одном периоде в среднем арифметическом за все столетия оказалась равной около двух лет. Для того чтобы еще более прочно установить зависимость эпидемий гриппа от состояния и деятельности Солнца, надо было прибегнуть к нижеследующему рассуждению.

Как известно, периоды пятнообразования распределены во времени более или менее закономерно: каждый период имеет в среднем арифметическом 11,1 года, и в столетие приходится по девять таковых периодов. Благодаря этим обстоятельствам точки максимальных напряжений в солнцедеятельности за время телескопических наблюдений за Солнцем колеблются в ограниченных пределах. Так, например, I максимум падает между 2 и 5 гг. каждого столетия, II — между 15 — 18 гг., III — между 26—30 гг., IV — между 37—39 гг., V — между (46) 47—50 (51) гг., VI _ между 69—72 (75) гг., VIII — между 78—85 гг. и IX — между 88—94 гг. Сумма этих периодов максимальных лет солнцедеятельности равна 37 на столетие (37:100).

Теперь обратимся к рассмотрению тех пределов, в которых колеблются за тот же промежуток времени гриппозные эпидемии. Оказывается, что пределы их колебаний как в среднем, так и для каждого отдельного случая лишь немного больше, чем пределы колебания солнечных максимумов. Так, например, колебания гриппозных эпидемий за тот же период времени ограничены следующими пределами (вторые волны эпидемий взяты в скобки): I. 2—6(9); II. 15—19; III. 26—30 (33); IV. 36—38 (42 — 43); V 47—51 (55); VI. 55—58 (60— 62); VII. 67—76; VIII. 81—82 и IX. 88—93. Сумма этих лет равна 39 (без вторых волн) на столетие (39:100).

Сравнивая распределение во времени пределов колебаний дат максимумов с пределами колебаний гриппозных эпидемий, легко прийти к заключению, что пределы эти налагаются один на другой, оставляя между собою

большие пустые промежутки, падающие на минимумы солнцедеятельности, и еще лишний раз подтверждая причинную зависимость одного явления от другого.

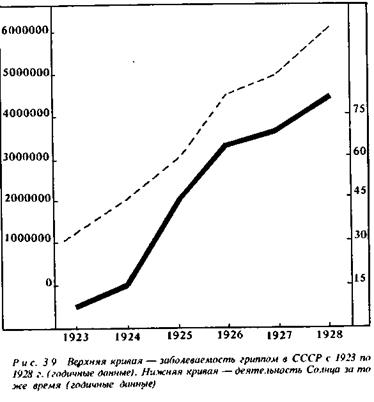

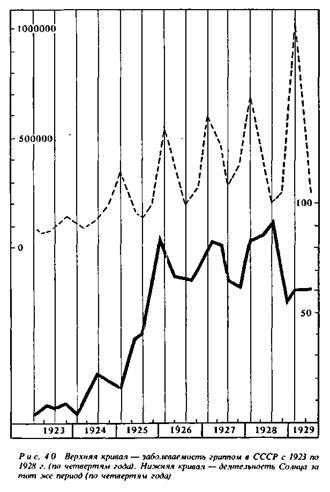

Окончательные положения и выводы представлены в таблице и графически изображены на рис. 38. Обращаясь к табл. 10, мы встречаем весьма любопытное обстоятельство, а именно: сложив числа лет, занятых пределами колебаний максимумов солнцедеятельности за каждый век, за периоды XV — XIX вв., а затем те же данные за то же время для эпидемий гриппа и разделив полученные суммы на число периодов в столетие, будем иметь для солнцедеятельности 4,1, а для гриппа — 4,3. Это значит, что в среднем пределы колебаний солнечных максимумов и гриппа равны один другому. Разница, равная 0,2 года, должна быть объяснена неполнотою наших сведений как о гриппозных эпидемиях, так отчасти, только в меньшей степени, и о деятельности Солнца. Остановимся еще на одном замечании. Рассматривая распределение числа гриппозных заболеваний по СССР с 1923 по 1929 г., согласно Статистическому отделению Народного комиссариата здравоохранения, легко увидеть, что начиная с 1923 года — года минимума солнце-деятельности — по мере возрастания активности Солнца увеличивалось и число заболеваний гриппом (табл. 11, рис. 39).

Обращает на себя внимание замечательный параллелизм двух наших кривых. Изломы кривой гриппа, означающей некоторую задержку в прогрессивном ходе эпидемий в точках 1926 и 1928 гг., чрезвычайно точно соответствуют аналогичной задержке роста солнечной активности за тот же период.

Распределение заболеваемости

гриппом по СССР (по четвертям — кварталам года)

| Годы | |||||||

| I... II... III... IV... | 261 175 170 180 173 509 503 946 | 475 780 364 282 376 670 637 659 | 1035 317 557 344 505 988 721 977 | 1 790 473 638 733 916 414 | 1 767 920 1 295 878 733 730 1 068 207 | 2 334 295 1 462 158 907 483 1 428 707 | 3 481416 1 107 280 |

| 1 108 810 | 1 854 391 | 2 820 616 | 4 617 131 | 4 870 735 | 6 132 645 | - |

Средняя месячная заболеваемость гриппом (по четвертям — кварталам года)

| Годы | |||||||

| I... 11... Ill... IV... | 87 058 56 727 57 836 167 982 | 158 593 121 427 125 556 212 553 | 345 106 189 115 168 663 240 659 | 596 824 423 837 212 911 305 471 | 589 306 431 959 246 243 356 069 | 778 098 487 386 302 494 476 235 | 1 160 472 369 093 |

Средние числа Вольфа — Воль-

фера (по четвертям — кварталам года)

| Годы | |||||||

| I... и... III... IV... | 3,1 6,1 5,7 8,1 | 2,5 18,7 24,2 21,5 | 15,6 30,6 35,5 75,4 | 68,0 58,7 58,5 70,5 | 80,2 77,6 58,5 54,6 | 80,8 83,0 90,5 53,6 |

Но если мы рассмотрим движение тех же двух явлений по четвертям года (кварталам), то картина соответствия окажется еще более поразительной (табл. 12, 13, рис. 40). Изменения одной кривой сопровождаются изменениями другой: скачки гриппозной эпидемии либо точно совпадают с подъемами солнечной кривой, либо отстают на один-два сезона в зависимости от самого сезона года.

Материал, которым располагаем мы, еще не достаточен для окончательного вывода закона распределения гриппозных заболеваний во времени в связи с периодичностью Солнца. Но явления соответствия в ходе двух процессов сохраняют столь длительное постоянство, что принуждают к дальнейшему изучению намеченной здесь проблемы.

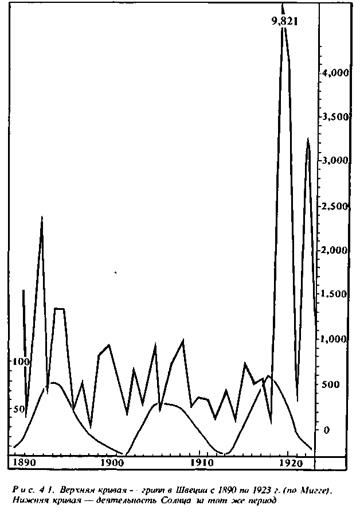

Наконец, нельзя не привести любопытные данные о соотношении между заболеваниями гриппа и солнечной деятельностью, которые мы находим у И. Мигге (Mygge; Копенгаген, 1930). Из приводимых на оис. 41 кривых видно, что максимальные скачки гриппозных эпидемий в Копенгагене с 1889 по 1922 г. падают на максимумы в деятельности Солнца, как, например, на годы 1892—1894, 1907 и 1918—1919.

Разделив весь имеющийся цифровой материал о гриппе в Копенгагене по семестрам, Мигге сопоставил его как с данными о солнцедеятельности, так и с частотой северных сияний. Он приводит интересное сопоставление, что явления солнечной деятельности, частота полярных сияний и частота случаев инфлуэнцы хорошо следуют одно за другим. Эта корреляция представляется тем более убедительной, что цифровые данные отнесены исключительно к Копенгагену, т. е. к району, ограниченному территориально. Значит, влияние солнечной активности может быть обнаружено и на материалах отдельных географических пунктов и районов.

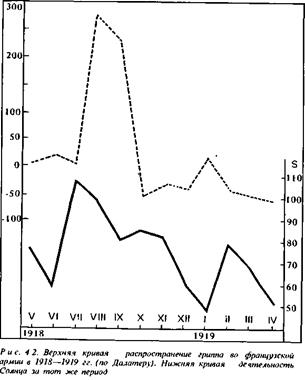

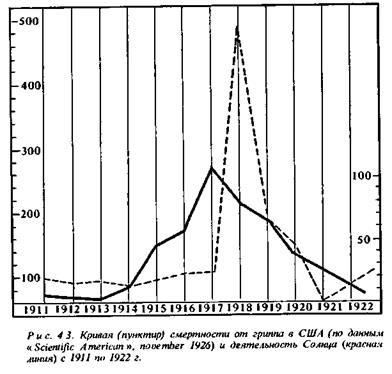

Не лишены интереса приводимые нами диаграммы. Из них одна иллюстрирует распространение гриппа во французской армии по данным Делатера (Delater) и одновременный ход напряженности в деятельности Солнца (рис. 42), другие — грипп в Соединенных Штатах (рис. 43).

Не лишены интереса приводимые нами диаграммы. Из них одна иллюстрирует распространение гриппа во французской армии по данным Делатера (Delater) и одновременный ход напряженности в деятельности Солнца (рис. 42), другие — грипп в Соединенных Штатах (рис. 43).

Говоря о соотношении между гриппом и активностью Солнца, следует упомянуть, что еще Буцорини (Buzorini) в 1830—1840 гг. пытался установить связь между вариациями электрического потенциала воздуха и эпидемиями инфлуэнцы. В последние годы прошлого столетия тот же вопрос изучался Мигге в Копенгагене, который, пользуясь электроизмерительными приборами (капиллярный электрометр Оствальда), установил связь между колебаниями в атмосферном электричестве и вариациями эпидемии инфлуэнцы.

Наблюдения Мигге, впрочем, нельзя признать достаточно убедительными. Как мы видели выше, работы Мигге по изучению влияния солнечных пятен на гриппозные эпидемии увенчались несколько большим успехом, чем его же работы по изучению влияния атмосферного электричества на ту же эпидемию.

Наблюдения Мигге, впрочем, нельзя признать достаточно убедительными. Как мы видели выше, работы Мигге по изучению влияния солнечных пятен на гриппозные эпидемии увенчались несколько большим успехом, чем его же работы по изучению влияния атмосферного электричества на ту же эпидемию.

Таким образом, изучая распределение эпидемий гриппа во времени, необходимо прийти к заключению, что распределение это не произвольно, а, наоборот, обнаруживает известную закономерность, степень которой увеличивается по мере привлечения к исследованию большего количества материала. Закономерность в распределении гриппозных эпидемий во времени, несомненно, стоит в некоторого рода причинной связи с известными колебаниями в солнцедеятельности. Анализ явления позволяет определить, какие моменты в периодической деятельности Солнца наиболее благоприятствуют возникновению и развитию гриппозных эпидемий и какие моменты им не благоприятствуют. В то время как в годы минимального напряжения в деятельности Солнца мы встречаем небольшие и пространственно изолированные эпидемии, за незначительным исключением, в годы резких подъемов солнцедеятельности гриппозные пандемии стихийно схватывают огромные территории и уносят наибольшее число жертв.

Попытки определить периодичность в ходе гриппозных эпидемий и тем самым обусловить возможность прогноза были сделаны несколько лет назад в работах Ж. Броунли (Brownlee) и К. Сталибрасса (С. Stally-brass).

Статистические работы Броунли, произведенные с помощью метода периодограммы, установили для гриппозных эпидемий 1889—1891 гг., что максимум заболеваний приходится через каждые 33 недели. На основании, этого вывода Броунли осенью 1919 г. предсказал вспышку эпидемии гриппа в январе 1920 г.

Интересно отметить, что Э. Френкель обнаружила в деятельности Солнца такой же период, стоящий, как полагают некоторые астрономы, в связи с периодом сидерического обращения Венеры (224,7 дня).

Интересно отметить, что Э. Френкель обнаружила в деятельности Солнца такой же период, стоящий, как полагают некоторые астрономы, в связи с периодом сидерического обращения Венеры (224,7 дня).

Сталибрасс отмечает, что в распределении эпидемий гриппа в Англии за последние 130 лет можно обнаружить 10-летний период: 1789 — 1790; 1802—1803; 1830— 1832; 1840—1841; 1848—1849; 1854; 1869—1870; 1879; 1890—1891; 1898; 1918, а теперь, добавляю от себя, и 1927 г. Действительно, указанные Сталибрассом даты либо точно падают на эпохи максимума, либо на эпохи их назревания и падения.

Наконец, Б. Спир (В. Spear) разделяет год на 13 четырехнедельных периодов (28 дней). Было бы очень интересно проследить сопоставление хода гриппозных эпидемий (а также и других эпидемических заболеваний) с изменениями в ходе атмосферного электричества по тропическому месяцу (27,32 дня), стоящего в связи с положением Луны и влиянием Солнца. Еще Св. Арре-ниус разработал статистику заболеваний бронхитом и общую статистику смертности в течение тропического месяца. Тот же ученый, пользуясь методом гармонического анализа, показал на большом статистическом материале очевидную корреляцию между ходом атмосферного электричества как по тропическому месяцу в 27,32 дня, так и по 25,929-дневному периоду и рядом физиологических отправлений и нервно-психических явлений.

Максимум физиологического воздействия для всех исследованных явлений приходится спустя один день после максимума атмосферного электричества.

Наконец, еще следует указать следующее: эпидемиологами замечено, что время от времени гриппозные эпидемии принимают чрезвычайно жестокие формы и что такого рода эпидемии повторяются каждые 35 лет. Между тем Честер при помощи гармонического анализа нашел в деятельности Солнца период, весьма близкий к 35 годам, а именно 33,375 года, которые обусловливают усиление в солнцедеятельности каждые 33,375 года.

Обнаружение некоторых любопытных соотношений между ходом солнцедеятельности и эпидемиями гриппа принуждает к более детальному исследованию явления при помощи применения математического анализа к точной статистике гриппозных заболеваний, что и ставит своею ближайшей задачей автор данной работы.

Резюмируя вышеизложенное о распределении гриппозных эпидемий во времени в связи с периодическою деятельностью Солнца, мы можем сказать следующее:

1. Период гриппозных эпидемий в среднем арифметическом равен 11,3 года.

2. Отклонение начальных лет эпидемий от максимума солнцедеятельности в ту или другую сторону равно в среднем 2,3 года. Иными словами, эпидемии гриппа имеют тенденцию начинаться за 2,3 года до максимума или спустя 2,3 года после такового.

3. Длительность эпидемии (повсеместно) в каждом 11-летнем солнечном периоде в среднем равна четырем

годам.

4. Если эпидемия дает вторую волну в том же сол нечном периоде, последняя отстоит от окончания пер вой эпидемической волны в среднем на три года.

5. Таким образом, после года минимума в солнце деятельности, приблизительно через три года, всегда можно ждать первой волны эпидемии.

6. Вторые и третьи волны эпидемии уже налагаются на годы после максимума, т. е. находятся на уклоне в пятнообразовательном процессе.

7. Интенсивность эпидемии, по-видимому, находится в известной зависимости от интенсивности в деятельности Солнца.

8. Сезонный фактор играет ту роль, что приближает или отдаляет вспышку эпидемии.

9. На основании изложенного открывается возможность сделать прогноз о наиболее вероятном размещении во времени эпидемий гриппа на некоторый срок вперед2.

Нами было обращено внимание на то обстоятельство, что наиболее сильные и смертоносные эпидемии возвратного тифа в XIX в. падают на годы максимального напряжения в солнцедеятельности. Ввиду того что сим-птомокомплекс возвратного тифа был окончательно выделен лишь в прошлом веке и получил подтверждение в открытии О. Обермейером (О. Obermeier) особых микроорганизмов — спирохет возвратного тифа, вопрос о распределении эпидемий возвратного тифа за прошлые века остается открытым: еще в середине прошлого века дифференциальная диагностика тифозных заболеваний была чрезвычайно слабой.

Поэтому наш исторический обзор приходится начинать с 1816 г., когда возвратный тиф с большой силой вспыхнул в Великобритании и Ирландии.

Как раз в 1816 г. имел место максимум активности Солнца, когда показатель этой активности — относительное число Вольфа — Вольфера S — 45,83.

В конце этого года эпидемия возвратного тифа вспыхнула в Ирландии, где и свирепствовала в течение 1817 и 1818 гг. Многие английские врачи причисляют эпидемию 1816—1819 гг. к возвратной горячке («relapsing fewer»), считая ее родственной с сыпным тифом.

Следующее появление возвратного тифа в Европе произошло через 10—11 лет, в 1826 г., в Ирландии. В 1827—1828 гг. возвратный тиф резко усилился, и, согласно мнению Мёрчисона (Murchison), в это время впервые симптомокомплекс возвратного тифа был выделен с достаточной ясностью. Также и данное появление возвратного тифа произошло в годы максимальной напряженности в деятельности Солнца, когда годовое относительное число пятен колебалось в пределах 50—70. Максимум солнцедеятельности отнесен к 1829—1830 гг.

Временем следующего появления возвратного тифа обычно считают 1843 г., когда возвратный тиф наблюдался в Англии. Это был год минимума солнцедеятельности, когда S = 10,7. И действительно, тифозная эпидемия протекала в ограниченных размерах и смертность от нее была невысока. Здесь можно заметить, что еще за два года до 1843 г., а именно в 1841—1842 гг., когда деятельность Солнца находилась в пределах S = 37—25, в некоторых местах Европы имели место эпидемические вспышки возвратного тифа.

Затем в 1848 г., в год максимума солнцедеятельности, когда S = 124,3, снова имела место в Ирландии эпидемия возвратного тифа с большим процентом смертности. В то же время возвратный тиф появился в Англии, откуда проник во Францию («fievre de rechu-te»). Постепенно уменьшаясь, возвратный тиф в Англии держался до года минимума солнцедеятельности — 1856, когда S = 4,3, после чего совершенно исчез из Англии.

Следующая вспышка возвратного тифа произошла в Одессе в 1863 г. и в Петербурге в 1864 г., что хорошо совпадает с достаточно сильной деятельностью Солнца, хотя и находящейся уже на склоне: в 1863 г. S = 44,0, в 1864 г. S = 47,0. В Петербурге эпидемия возвратного тифа, постепенно ослабевая, держалась вплоть до года минимума солнцедеятельности — 1867 г., когда S = 7,3.

Наконец, следующее пандемическое распространение по Европе возвратного тифа как раз падает на годы резко повышенной (сравнительно со всеми предыдущими периодами) деятельности Солнца, а именно на 1868— 1872 гг. Вот астрономические данные относительно чисел Вольфа — Вольфера:

1868 г. S-37,3

1869 г. S-73,9

1870 г. S- 139,1

1871г. S- 111,2

1872г. S-101,7

В эти годы наблюдалось не только быстрое распространение эпидемии, но и высокая смертность от нее.

Начиная с этой эпохи возвратный тиф в большинстве европейских стран резко пошел на убыль, по-видимому, благодаря культурному фактору. Однако он остался в России и эндемически проявлял себя. Поэтому представлялось любопытным выяснить вопрос, насколько возвратный тиф в пределах России следует отмеченной закономерности. И это тем более казалось интересным, что я не нашел в имевшихся в Москве иностранных источниках статистических данных о возвратном тифе за более или менее длительные периоды времени.

Наиболее полной статистикой заболеваемости возвратным тифом можно считать таковую по Европейской России, где она ведется начиная с 1883 г., т. е. как раз со времени последующего за 1870 г. периода максимального напряжения в солнцедеятельности. Уже из беглого просмотра статистического материала легко было заметить последовательную чередуемость числовых величин. Эта чередуемость обнаруживает периодичность, хорошо совпадающую с периодичностью солнцедеятельности.

2015-07-04

2015-07-04 647

647