| Периоды солнцедеятельности:мак- симумы (1-8), минимумы (1) | Среднее число W-W3a данный 3-летний период солнце- деят. | Периоды эпидемии возвратного тифа | Среднее число W-W в период эпидемии | Приблизительная оценка смертности | |

| 1 макс. 2 макс. 1 миним. 3 макс. 4 макс. 5 макс. макс. 7 макс. 8 макс. | 1815-1817 1823-1830 1842-1844 1847-1849 1859-1861 1869-1871 1882-1884 1905-1907 1916-1918 | 40,7 66,8 16,6 106,2 88,9 108,0 62,3 59,7 80,5 | 1816-1818 1827-1828 1842-1843 1848-1849 1863-1864 1869-1872 1883-1885 1906-1909 1919-1920 | 39,1 56,1 17,4 110,1 45,5 106,7 59,8 54,7 50,6 | Значительная Высокая Средняя Значительная Значительная Высокая Средняя Значительная Значительная |

Так, в годы максимума солнцедеятельности — 1883 — 1885, когда S = 63—52, мы имеем наиболее высокие цифры заболеваемости, которые постепенно уменьшаются к периоду минимума солнцедеятельности. Тот же материал говорит о повышениях заболеваемости возвратным тифом в России в периоды 1906—1909 гг.— в эпоху максимальной деятельности Солнца (1905—1907 гг.) и в последующую эпоху максимума (1917—1918 гг.). Промежуточные эпохи минимумов солнцедеятельности (1900—1902 и 1913 гг.) дают минимум заболеваний.

|

|

|

Собранные данные представлены в табл. 15.

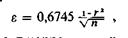

Необходимо заметить, что статистика возвратного тифа с 1883 г. по всей России не отличается все-таки необходимой точностью и однообразностью: в истекшем столетии ряд губерний не имел еще медицинской статистики, в других губерниях она собиралась недостаточно бережливо или с большими промежутками. Учесть и выделить все данные факторы по всей Европейской России с 1883 г. не представляется возможным. Мы приведем лишь диаграмму заболеваемости с 1899 по 1925 г. За этот срок цифры достоверны (рис. 44).

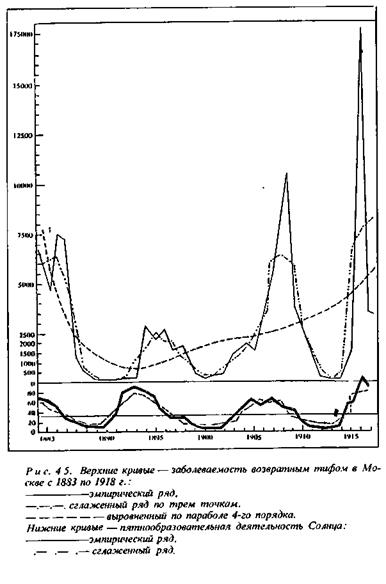

Поэтому для дальнейшей обработки была принята статистика заболеваемости возвратным тифом по городу Москве с 1883 по 1918 г. как наиболее точная из всех существующих. После нанесения цифровых данных на систему координат представилась возможность сличения полученной кривой с синхроничною ей кривою солнцедеятельности. Тут впервые была обнаружена замечательная закономерность в ходе этих двух кривых (рис. 45).

Так, подъемам одной соответствуют во времени подъемы другой; их падения также происходят синхронно. Сей параллелизм в ходе кривых говорит об известной связи между ними. В целях установления тесноты этой связи и ее количественной оценки было решено прибегнуть к одному из методов математической статистики — методу корреляции.

Дабы элиминировать выступы и зигзаги наших рядов и тем устранить мелкие и случайные колебания, было произведено сглаживание рядов по трем точкам по формуле невзвешенной скользящей средней:

Дабы элиминировать выступы и зигзаги наших рядов и тем устранить мелкие и случайные колебания, было произведено сглаживание рядов по трем точкам по формуле невзвешенной скользящей средней:

ь, =,

где hi — член сглаженного ряда, сц — член эмпирического ряда. В результате были получены сглаженные ряды, состоящие из скользящих средних (табл. 16 и 17).

|

|

|

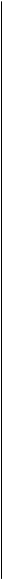

Как известно, для предотвращения искажения коэффициента корреляции необходимо исключить уровни наших эмпирических рядов и затем уже исследовать корреляцию отклонений от уровня.

Уровень солнцедеятельности легко определить из непосредственного рассмотрения графика; уровень, очевидно, будет параллелен оси абсцисс, поскольку он не

заключает в себе уровня динамического ряда, колеблясь около постоянной величины (37,9), т. е. средней арифметического ряда.

Так как уровень возвратного тифа непосредственно из диаграммы не определяется, пришлось прибегнуть к аналитическому выравниванию.

Выравнивание эмпирического ряда возвратного тифа было произведено нами по параболе четвертого порядка. В качестве критерия пригодности данной параболы служат обычно суммы квадратов разностей между значениями эмпирического и выравненного ряда, причем это проверяется также и кумуляцией (последовательным суммированием) отклонений от уровня. Весьма прихотливый рисунок рядов возвратного тифа не позволяет воспользоваться для уровня параболами низших степеней, как, например, параболой 1-го или 2-го порядка. Здесь необходима большая степень свободы аналитической кривой, которая могла бы выделить из ряда те долговременные колебания в движении эпидемии, которые отнюдь не связаны с ходом солнечных процессов, а определяются иными причинами. Характер ряда — резкие подъемы в начале и конце, а также некоторое усиление к середине — вынуждает пользоваться именно параболой 4-го порядка, которая в состоянии следовать столь сложным изгибам.

Как показывает опыт, во многих случаях, когда необходимо отделить закономерное движение явления, представляемого статистическим рядом, от его хаотических колебаний, благодаря действию случайных причин, так называемое параболическое интерполирование (т. е. выравнивание статистического ряда посредством параболических кривых) дает хороший результат. Мы воспользовались способом, изложенным В. Хотимским, поскольку он, в отличие от традиционного способа «нормальных уравнений» дает значительное сокращение вычислительной работы и имеет целый ряд других весьма важных преимуществ. Общий вид параболы, в соответствии с которой, как мы полагаем, происходит изменение уровня статистического ряда таков:

j[X) = а0 + а,Х + агХг + а3Х3 +... aj(m

Параболическое выравнивание сводится по существу к определению параметров параболы а0, alt а2,...ат.

Та блица 17

Таблица 16

Таблица 16

| Ni | Год | Солнечные пятна | Сглажен. х по трем точкам | Oik-лоне-ння х—V | Отклонения, сглаженные по трем точкам | ||||||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 | 63,7 63,5 52,2 25,4 13,1 6,8 6,3 7,1 35,6 73,0 84,9 78,0 64,0 41,8 26,2 26,7 12,1 9,5 2,7 5,0 24,4 42,0 63,5 53,8 62,0 48,5 43,9 18,6 5,7 3,6 1,4 9,6 47,4 57,1 103,9 80,6 | 60,0 47,0 30,2 15,1 8,7 6,7 16,3 38,6 64,5 78,6 75,6 61,3 44,0 31,6 21,7 16,1 8,1 5,7 10,7 23,8 43,3 53,1 59,8 54,8 51,5 37,0 22,7 9,3 7,8 4,9 19,5 38,0 69,5 80,5 | + 25,8 + 25,6 + 14,3 -12,5 -24,8 -31,1 -31,6 -30,8 - 2,3 + 35,1 + 47,0 + 40,1 + 26,1 + 3,9 -11,7 -11,2 -25,8 -28,4 -35,2 -32,9 -13,5 + 4,1 + 25,6 + 15,9 + 24,1 + 10,6 + 6,0 -19,3 -32,2 -34,3 -36,5 -28,3 + 9,5 + 19,2 + 66,0 + 42,7 | + 21,9 + 9,1 -7,7 -22,8 -29,2 -31,2 -21,6 + 0,7 + 26,6 + 40,7 + 37,7 + 23,4 + 6,1 -6,3 -16,2 -21,8 -29,8 -32,2 -27,2 -14,1 + 5,4 + 15,2 + 21,9 + 16,9 + 13,6 -0,9 -15,2 -28,6 -34,3 -33,0 -18,4 + 0,1 + 31,6 + 42,6 | ||||||

| Ли | Год | Возврати, тифу | Сглажен. по трем точкам | Теорет. (парабола 4-го порядка) | отклон. в% | Отклонение сглажено по трем точкам |

| 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 | 6 200 4 619 7 784 7 340 1370 2 812 2 116 2 680 1433 1751 3 409 5 279 10 656 3 757 2 665 1273 17 919 3 841 3 698 | 6 201 6 581 5 498 3 008 2 536 2 076 1955 1 153 680 172 211 662 1216 1532 2213 3 343 6 448 6 564 5 693 2 565 1359 7 740 8 489 | 7 684,63 5 996,10 4 601,81 3 470,38 2 572,11 1 878,98 1 364,65 1 004,46 775,43 656,26 627,33 670,70 770,11 910,98 1 080,41 1 267,18 1 461,75 1 656,26 1 844,53 2 022,06 2 186,33 2 335,30 2 470,41 2 593,58 2 708,71 2 821,38 2 938,85 3 070,06 3 225,63 3 417,86 3 660,73 3 969,90 4 362,71 4 858,18 5 477,01 6 241,58 | - 19 - 23 + 69 + 112 - 47 - 83 - 93 - 97 - 96 - 81 - 78 + 312 + 175 + 194 + 33 + 38 - 81 - 99 - 88 - 81 - 37 - 19 - 46 + 31 + 95 + 278 + 28 - 13 - 61 - 96 - 97 - 99 - 67 + 269 - 30 - 41 | + 9,0 + 52,7 - 147,7 - 6,0 - 743 - 81,0 - 95,3 - 91,3 - 85,0 + 53,3 + 138,7 + 229,3 + 134,0 + 88,3 - 3,3 - 47,3 - 89,3 - 89,3 - 68,7 - 45,7 - 34,0 - п,з + 26,7 + 134,7 + 133,7 + 97,7 - 15,3 - 56,7 - 84,7 - 973 - 87,7 + 34,3 + 57,3 + 66,0 |

£*.-1363,6 £„--77,0

|

|

|

7-37,9 (Sx. Г-5929,0

Z\T 98 575,00 IYi-98 654,04 £„ -+124,9

\Ц, f - 15 600,01

Для решения задачи вычисляем члены интерполяционного ряда П. Л. Чебышева, применяя таблицы, составленные В. Хотимским,—получаем уравнение параболы 4-го порядка, соответствующей статистической кривой возвратного тифа4: Y= 9700,46 — 2190,92* + 180,95 Х2 — 5,93Х* + 0,07Ai

Для решения задачи вычисляем члены интерполяционного ряда П. Л. Чебышева, применяя таблицы, составленные В. Хотимским,—получаем уравнение параболы 4-го порядка, соответствующей статистической кривой возвратного тифа4: Y= 9700,46 — 2190,92* + 180,95 Х2 — 5,93Х* + 0,07Ai

Полагая X — 1, 2, 3,..., 36, получаем соответственные значения для Y и строим график параболы, где нулевая точка X = 0 отнесена к 1882 г. Следовательно, X = 1 соответствует 1883 г. и т. д.

.Затем производим вычисления отклонений от найденного уровня для корректирования наших рядов. Корректируем ряд возвратного тифа по формуле:

где у _ член эмпирического ряда, Y — член теоретического ряда. В результате получаем выправленный ряд, графически представленный на рис. 46, табл. 17.

Эмпирический ряд чисел W—W корректируется по более простой формуле

где х-, — член эмпирического ряда, X — их средняя арифметическая. Выправленный ряд солнечных пятен представлен на рис. 47, табл. 16.

В первом случае избран более сложный способ, предложенный Пирсонсом (Pearsons), так как есть основания думать, что величина отклонений связана с высотой уровня.

В первом случае избран более сложный способ, предложенный Пирсонсом (Pearsons), так как есть основания думать, что величина отклонений связана с высотой уровня.

Наконец, производим сглаживание выправленных рядов по трем точкам в целях элиминирования мелких случайных колебаний. Результаты сглаживания представлены на чертежах пунктирными линиями.

|

|

|

После этого приступаем к количественному определению тесноты связи между нашими рядами с помощью коэффициента корреляции.

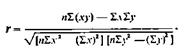

Вычисление коэффициента корреляции производится, как известно, по формуле  Пирсонса:

Пирсонса:

Эта формула может быть представлена в таком виде:

Пользуясь материалом, данным в таблицах, и подставляя в формулу соответствующие числовые величины наших отклонений, находим коэффициент корреляции.

Вероятную ошибку коэффициента корреляции вычисляем по формуле-

где г — коэффициент  корреляции, п — число точек ряда, 0,6745—константа нормальной кривой ошибок.

корреляции, п — число точек ряда, 0,6745—константа нормальной кривой ошибок.

Пользование этой формулой для вычисления вероятной ошибки в случае временного ряда, вообще говоря, не может быть признано вполне соответственным, однако при наличии достаточно высоких коэффициентов корреляции оно дает удовлетворительные результаты.

Пользование этой формулой для вычисления вероятной ошибки в случае временного ряда, вообще говоря, не может быть признано вполне соответственным, однако при наличии достаточно высоких коэффициентов корреляции оно дает удовлетворительные результаты.

Результат вычислений можно резюмировать так.

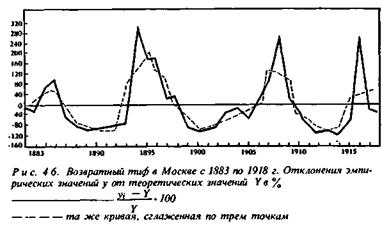

Между ходом возвратного тифа в Москве и числами Вольфа — Вольфера (W — W) за время с 1883 по 1918 г. включительно коэффициент корреляции оказался равным:

1. При синхронном сопоставлении

г = +0,67 + 0,06.

2. При левостороннем сдвиге кривой возвратного ти фа на один год

г = +0,88 + 0,03. ____ 3. При левостороннем сдви ге кривой возвратного тифа на два года

г = +0,82 ± 0,04. Следовательно, при левостороннем сдвиге на один год кривой возвратного тифа мы констатируем максимум тесноты связи по сравнению с другими положениями кривой. Это значит, что максимум заболеваний возвратным тифом следует год спустя после максимума солнцедея-тельности. Полученный в данном случае коэффициент корреляции г = + 0,88 + 0,03, как лежащий в пределах 0,7—0,9, согласно Чеддоку, указывает на высокую степень зависимости наших рядов.

Действительно, рассматривая наши кривые, представленные на рис. 48, легко прийти к заключению об исключительно тесном совпадении в ходе кривых отклонений возвратного тифа и чисел Вольфа — Вольфера. Это совпадение обнаруживается из года в год на протяжении 35 лет, за которые мы имеем 4 максимума и 3 минимума солнцедеятельности. Не указывает ли это на тесную причинную зависимость усилений и ослаблений возвратного тифа от соответственных колебаний в состоянии и составе окружающей нас физико-химической среды, зависящей от мощных периодических изменений в деятельности Солнца?

Действительно, рассматривая наши кривые, представленные на рис. 48, легко прийти к заключению об исключительно тесном совпадении в ходе кривых отклонений возвратного тифа и чисел Вольфа — Вольфера. Это совпадение обнаруживается из года в год на протяжении 35 лет, за которые мы имеем 4 максимума и 3 минимума солнцедеятельности. Не указывает ли это на тесную причинную зависимость усилений и ослаблений возвратного тифа от соответственных колебаний в состоянии и составе окружающей нас физико-химической среды, зависящей от мощных периодических изменений в деятельности Солнца?

Приводимые здесь еще кривые (рис. 49 и 50) заболеваемости и смертности от возвратного тифа хорошо подтверждают все вышесказанное. Остается отметить лишь полную синхронность заболеваемости и смертности в Москве и Ленинграде. Факт синхроничности говорит за существование общей причины, обусловливающей колебания в изучаемых нами явлениях.

Правда, нам могут быть сделаны следующие возражения: хотя подъемы и падения кривой возвратного тифа хорошо совпадают с соответствующими моментами в деятельности Солнца, некоторые из них также совпадают и с известными явлениями социальной и экономической жизни государства, как, например, с эпохами голода в 1892—1893 гг5.

Но, как известно, возвратный тиф господствует главным образом среди плохой гигиенической обстановки, в грязных, переполненных народом помещениях, во времена социальных неурядиц и стихийных бедствий.

Конечно, было бы совершенно неосновательно отрицать влияние данных моментов на численность заболеваний: резкие уклонения от обычной нормы социально-экономических условий должны неминуемо усилить или даже вызвать ту или иную эпидемию. Это положение встречает поддержку на каждом шагу. Но в то же время было бы также неосновательно придавать указанным социально-экономическим явлениям исключительное значение как единственному актуальному фактору в этиологии эпидемии. История знает сильнейшие социальные потрясения, не сопровождавшиеся сколько-нибудь значительными по размеру повальными заболеваниями. И за такую умеренную точку зрения говорит ход кривых отклонений возвратного тифа, которые необычайно пластично следуют ходу чисел Вольфа — Вольфера, и не только в эпохи максимумов, но также и в эпохи минимумов и в годы, свободные от тех или иных общественных потрясений, что особенно знаменательно. Вместе с тем полной согласованности между численностью заболеваний и числами Вольфа — Вольфера в годы максимумов нет. Данное несоответствие на высоте скачков возвратного тифа зависит от социально-экономических факторов, колеблемости численности населения и других причин.

Но это не дает оснований для умаления роли влияний изменчивости внешних условий природы на силу эпидемии, для объяснения ее исключительно следствием воздействия на человека факторов социально-экономического порядка. Вероятнее всего, все социальные и природные факторы объединены в один комплекс, влияние которого и выражается в прихотливом ходе кривой.

Иначе как бы мы могли объяснить себе тот факт, что ряд других эпидемических заболеваний также имеет тенденцию так иди иначе изменяться в годы максимумов солнцедеятельности, давая 11-летнюю периодичность совершенно независимо от местных и социально-экономических условий. В истории эпидемий и пандемий мы часто встречаем исключительные совпадения в развитии сильнейших эпидемий и эпох солнцедеятельности.

Обратимся к могущественной международной эпидемии — чуме и постараемся выяснить, имеется ли какая-нибудь зависимость между возникновением, интенсивностью и распространением ее и пятнообразовательной деятельностью Солнца.

Из глубокой древности до нас дошли сведения об этой страшной болезни. Опустошения, произведенные ею, описываются в древних летописях. Древнегреческие писатели и историки: Гомер, Платон, Геродот, Фукидид, Гиппократ, а также древнеримские писатели и историки: Ливии, Тацит и другие — упоминают о чумных эпидемиях.

Цезарь во второй книге о междоусобной войне говорит о чуме, свирепствовавшей в 49 г. до н. э. Поэты Виргилий и Овидий тоже описывают чуму. Кроме того, известны большие чумные эпидемии, носящие название чумы Орозия (125 г. н.э.), чумы Антонина и Галена (165 — 168 гг.), чумы Киприана (251—266 гг.) и чумы Юстиниана (531—580 гг.). Относительно всех этих древних эпидемий в литературе нет точных указаний о течении и симптомах болезни, но чума Юстиниана была действительно настоящей эпидемией бубонной чумы в современном смысле этого слова.

Гезер на основании достаточно веских исторических данных полагает, что родиной бубонной чумы следует считать Египет, где опустошительные эпидемии этой болезни, несомненно, имели место за 300 лет до нашего летоисчисления. В свидетельствах современника Трояна Руфа из Эфеса (I в. н.э.) имеется первое достоверное свидетельство о появлении бубонной чумы в Египте с достаточно подробным описанием симптомокомплекса болезни. Со времени VI столетия н. э. по ХШв. включительно все чаще и чаще встречаются упоминания об опустошительном действии чумных эпидемий, но исторические сведения об этих эпидемиях не могут быть признаны вполне точными.

С VII по XIV в. чума наблюдалась в Византии, Риме и других.местах Италии, в Галлии и Германии. А в IX в. большая чумная эпидемия произвела опустошение почти во всей Европе. В XI в. чума впервые появилась в Польше и России. В следующем веке она неоднократно посещала Европу, а в ХШв. ею были опустошены Сирия, Греция, Италия и другие страны Европы, а также ряды крестоносных войск Балдуина. В XIV в. чума под названием черной смерти (mor nigra) достигает беспримерного в истории распространения и силы. Возникнув в Индокитае, в Средней Азии, пандемия черной смерти распространялась при посредстве торговых караванов, проникла на побережья Каспийского, Черного и Средиземного морей и уже отсюда в Европу, где унесла в короткий срок до четверти всего населения.

В XIV в. чумные эпидемии погубили 25 млн. человек (J. Hecker), но особенной частоты чума достигла в России в XV, XVI и XVII вв. В XV в. чума в Европе почти не прекращалась, постоянно ослабевая и усиливаясь, обнаруживая себя то на Западе, то главным образом на Востоке. Это же самое можно сказать и о XVI и XVII вв., и только в самом конце XVII в. Европа несколько отдохнула от ужасов чумы. Однако уже с начала XVIII в. возникает новая эпидемия чумы, за которой следуют другие. В XIX в. чума гнездится в Египте, Алжире, Персии и Армении, откуда периодически распространяется по Европе. Кроме того, она эпидемически проявляет себя в Индии, откуда распространяется в Азию и Африку.

Эпидемиология чумы не в состоянии объяснить то несомненное явление, что чумные эпидемии и пандемии возникают и распространяются в достаточной степени произвольно. Нет никаких положительных данных о влиянии на ход чумы хотя бы таких значительных явлений, как атмосферные осадки или уровень почвенных вод; правда, климат и температура, а также социальные и гигиенические условия жизни играют в распространении чумы далеко не последнюю роль.

Но всех этих данных для суждения о причинах возникновения и развития чумы еще очень недостаточно.

Так, климат и температура, а равно и одинаковые социальные и санитарные условия встречаются ежегодно во многих местах земного шара, а чумные эпидемии далеко не всегда сопутствуют им. Мало того, сплошь да рядом чума захватывает области с культурным населением, и, наоборот, присутствие всех условий, могущих вполне способствовать развитию чумной эпидемии, не вызывает чумы, хотя единичные случаи, завезенные извне, и констатируются бактериологами, а следовательно, есть и те микроорганизмы, которые могли бы, очевидно, в другое время вызвать вспышку этой болезни.

|

«Причина болезни,— пишет Гезер о чуме,— покрыта глубоким мраком; температура, погода, климат остаются без всякого влияния если не на происхождение, то по -крайней мере на распространение болезни, которая господствовала во все времена года и на равнинах, и на горах высотой до 10 тыс. фут над уровнем моря».

Далее Гезер пишет: «Чума в Египте может развиваться самобытно; это уже в древности считалось несомненным фактом, но причины этого явления и теперь так же темны, как две тысячи лет тому назад».

|

Изучение вопросов эпидемиологии чумы показало, что отсутствие даже продолжительное время заболеваний чумою среди людей в каком-либо месте еще не означает отсутствия чумного вируса в этом месте. Констатированы случаи чумы среди людей после 10-летнего промежутка, причем чумной вирус хранился и размножался в организме крысы.

Следовательно, остается совершенно невыясненным вопрос о том, какие именно факторы модифицируют патогенную способность чумного вируса и тем самым кладут начало чумным эпидемиям или, наоборот, прекращают их победоносное шествие. Этот вопрос — одна из загадок современной эпидемиологии.

Не углубляясь здесь в рассмотрение достаточно большого количества эпидемиологических наблюдений за ходом чумы, которые, по нашему мнению, вносят целый ряд новых проблем в эпидемиологию и детальной разработке которых мы надеемся в ближайшем времени посвятить специальные исследования, в настоящей работе мы ограничимся лишь сопоставлением полной хронологии чумных эпидемий с данными о солнцедеятель-ности.

Нижеприводимая хронологическая табл. 18 составлена на основании наиболее полных источников — специальных исторических исследований о чуме Гезера, Гир-ша, Геккеля, А. Дербека и др. В эту таблицу мы включили все даты о чуме, встреченные нами у перечисленных исследователей, не внося, таким образом, здесь, как и в предыдущих главах, субъективного элемента в выбор дат.

Возможно, что если бы мы попытались собрать решительно все летописные сведения об очень малых и слабых чумных эпидемиях, то у нас получился бы за несколько столетий непрерывный ряд лет, когда в одном или другом месте была отмечена чумная эпидемия, ибо чумный вирус не исчезает с лица Земли и эпидемически всегда проявляет себя, давая через

Хронология чумных эпидемий и пандемий и сопоставление их с эпохами солнечной деятельности

| Эпохи солнце- | Эпохи чумных | Место распространения | ||

| деятельности | эпидемий -------------------- | эпидемий ---------------------------- i | ||

| 2 -------------------- 430-425 до н. э. | з ----------------------------- Эфиопия, Ливия, Аттика | |||

| 396 до н. э. | Сицилия | |||

| 49 до н. э. | Побережье Средиземного моря | |||

| 125 н. э. | Побережье Средиземного моря | |||

| 165-168-180 н. э. | Месопотамия, Рим, Галлия и Испания | |||

| 251-266 | Египет и другие страны | |||

| Макс. | Провансальские города | |||

| В.* макс. | Египет, Сирия, Персия | |||

| Макс. | | 531 1536-542-589 | Аравия, Малая Азия и Европа | ||

| В. макс. | 1090-1092 | Россия (Киев и окрестности) | ||

| Макс. | Новгород | |||

| Макс. | Новгород, Белоруссия | |||

| В. макс. | Новгород | |||

| В. макс. | Новгород | |||

| В. миним. | 1229-1231 | Россия | ||

| Макс. | Псков и другие города | |||

| Макс. | Россия | |||

| Макс. | Россия | |||

| В. макс. | Тверь | |||

| В. макс. 1334- | -1336 | Восточный Китай | ||

| (1346 | Турция | |||

| В. макс. | < 1347 | Испания | ||

| 11349-1350 | Европа и Азия | |||

| Макс. | 1352-1353 | Средняя Россия | ||

| 1356 1357 | Брабант Многие страны Европы Италия (Флоренция) | |||

| В. макс. | 1359 1360 1361 | Италия, Германия Польша Италия, Россия | ||

| Макс. | | 1363 1364-1370 | Берега Балтийского моря Россия | ||

| Англия | ||||

| Макс. | 1372-1374 | Польша Италия | ||

| Макс. | Германия, Италия, Греция, | |||

| Франция, Испания, Англия |

* В. — вероятный.

| В. миним. | 1388-1390 | Псков, Новгород | |

| В. макс | 1404-1406-1409 | Псков, Новгород | |

| 1 1417 (1419 | Новгород | ||

| В. миним. | Псков | ||

| В. макс. | 1424-1427 | Москва, Новгород, Псков | |

| В. миним. | 1435-1440 | Германия | |

| 1 1442-1443 1449 | Псков | ||

| Макс. | Германия и другие страны | ||

| Макс. | Германия | ||

| В. миним. | 1465-1467 | Псков, Новгород | |

| В. макс. | Германия | ||

| В. миним. | , 1478 | Испания | |

| 1 1482 1 1485 | Германия, Испания | ||

| В. макс. | Германия | ||

| В. миним. | Псков | ||

| | 1488-1489 1 1493-1495 | Испания | ||

| Макс. | Италия, Испания, Швейца- | ||

| рия | |||

| 1 1497 1502-1509 | Испания | ||

| В. макс. | Германия, Голландия, Ита- | ||

| В. миним. | 1506-1508 | лия Новгород, Смоленск | |

| Макс. | Германия, Голландия, Италия | ||

| Макс. | 1521-1523 | Псков, Новгород, Смоленск | |

| Макс. | Милан | ||

| В. миним. | 1532-1533 | Псков | |

| В. миним. | Псков, Новгород, Смоленск | ||

| 1 1551 1 1552-1554 | Лифляндия | ||

| Макс. | Псков, Полоцк, Москва | ||

| В. миним. | Италия | ||

| 1 1557-1573 1 1561-1567 | Юг Европы | ||

| Макс. | Новгород, Смоленск и др. | ||

| | 1571 I 1575-1577 | Германия, Россия | ||

| Макс. | Италия | ||

| Макс. | 1582-1585 | Германия, Испания Псков, Новгород | |

| Макс. 1588-1591 | • 1 1592 1 1593-1600 | Турция, главным образом | |

| Константинополь, Герма- | |||

| ния, Испания | |||

| Макс. | 1603-1613 | Россия, Германия, Швейцария, Франция, Англия | |

| Миним. | Италия | ||

| Макс. | 1629-1631 | Италия | |

| Миним. | 1635-1637 | Голландия, Италия, Франция | |

| Макс. | Фландрия | ||

| [ 1654-1657 | Россия, Турция, Венгрия, Италия, Германия, Франция, | ||

| Миним. | | | Голландия | |

| 1 1658 | Лифляндия |

| Миним. | 1665-1666 | Англия, Франция, Швейцария, Италия, Германия | ||

| Макс. | 1675-1684 | Сев. Африка,Турция, Польша, Чехия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды | ||

| Макс. | 1692-1693 | Астрахань и другие города | ||

| (1696) | России, Италия | |||

| 1 1703—1704 | Турция, Украина, Германия, | |||

| Макс. | Скандинавия | |||

| 1 1706-1712 | Турция, Германия, Венгрия, Украина, Дания, Норвегия, Лифляндия | |||

| Миним. | Венгрия, Австрия, Чехия и др. | |||

| Украина, Турция, Галиция, | ||||

| Макс. | Польша, Венгрия, Трансиль-вания | |||

| 1 1720-1722 | Юг Франции | |||

| Макс. | 1727-1728 | Астрахань, Крым, Персия, Малая Азия, Сирия, Египет, о-ва Архипелага | ||

| Макс. | 1738-1739 | Турция, Венгрия, Придунай-ские страны, Украина и др. | ||

| Миним. | Мессина и другие города | |||

| Миним. | 1755-1757 | Валахия | ||

| Макс. | 1760-1762 | Алеппо | ||

| 1769-1771(1773) | Молдавия, Валахия, Польша, Украина, Москва | |||

| Макс. | 1780-1781 | Украина | ||

| Миним. | / 1783-1784 1 1785-1786 | Далмация, Украина Семиградия | ||

| 1795-1796 | Словакия | |||

| Миним. | 1797-1798 | Волынь | ||

| 1 1799-1800 | Сирия, Египет | |||

| I 1802-1803 | Турция (Константинополь) | |||

| 11802-1808 (1817) | Кавказ | |||

| Макс. | ) 1806-1808 | Турция (Константинополь) | ||

| 1 1806-1808 | Астраханская губ. | |||

| 1807-1808 | Саратовская губ. | |||

| (1809 | Смирна, Поволжье | |||

| Миним. | 1 1812 | Египет, Турция, Кавказ, Одесса, Феодосия | ||

| | 1813 | Бухарест | |||

| 1814-1815 | Египет | |||

| 1815-1816 | Индия, Славянские земли. Греческие о-ва, Италия (Нойя) | |||

| Макс. | 1815-1821 1818 1819 | Индия, Алжир, Турция Кавказ Бессарабия |

|

| | 1820 | Балеарские о-ва | |||

| Миним. | { 1823 | Индия | ||

| 1 1824-1825 | Бессарабия | |||

| (1828-1830 \ 1829-1830 1 1830 | Молдавия, Валахия, Кавказ | |||

| Макс. | Юг России | |||

| Турция, Румыния | ||||

| 1835-1837 1836-1838 | Одесса Индия, Турция, Румыния, | |||

| Макс. | 1838—(1843) 1840-1844 | Одесса Кавказ Далмация, Сирия, Египет, | ||

| V | Кавказ | |||

| Мниим. | f 1841 \l845 | Корфу Турция | ||

| Макс. | 1846-1849-1852 | Индия | ||

| j 1853 \ 1856-1867 | Аравия | |||

| Миним. | Месопотамия | |||

| Триполи | ||||

| 1 1870 | Персия | |||

| 1 1871-1873 | Китай | |||

| Макс. | ) 1873-1875 | Месопотамия | ||

| 1 1874 | Аравия | |||

| 1 1875-1876 | Турция | |||

| 1876-1877 | Индия | |||

| Миним. | I 1877-1879 | Астраханская губ., Кавказ | ||

| 1 1878 | Китай | |||

| Макс. | 1 1881-1883 | 1885-1886 | Персия Персия | ||

| Миним. | Г 1889-1899 U890-1892 | Аравия Персия | ||

| Макс. | 1 1893-1896) 1897 | Индокитай, Китай | ||

| Персия, Китай, Япония | ||||

| Миним. | л 1898 | Китай, Япония, Индия, Анзоб | ||

| 1 1899 | Астраханская губ., о-ва Каспийского моря |

Примечание. Необходимо отметить, что некоторые из указанных дат максимальной деятельности Солнца могут считаться спорными. Поэтому и сопоставление чумных эпидемий с эпохами солнцедеятель-ности носит характер предварительного обобщения, не претендуя по причинам вполне понятным на точность и полноту. Приводимую таблицу следует рассматривать как первую попытку сопоставления указанных явлений.

известные промежутки времени эпидемические или пандемические катастрофы. Так, например, в XIV, XV и

XVI вв. многие десятилетия ознаменовались эпидемиями чумы, ежегодно вспыхивавшей то в одной, то в другой стране. Но из этого сплошного ряда всегда можно было бы выделить наиболее крупные эпидемии как по терри ториальному охвату, так и по численности заболевших или проценту смертности.

Какие же можно сделать выводы из рассмотрения этой сравнительной таблицы?

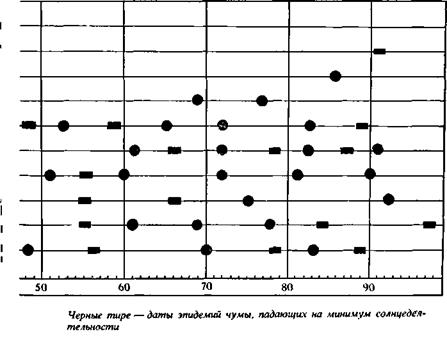

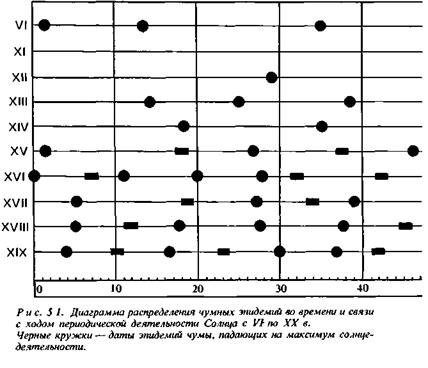

Прежде всего сразу представляется очевидным, что большинство дат чумных эпидемий за время с VI по

XVII в. весьма хорошо совпадают с датами эпох солнеч ных максимумов. В этом отношении XVI11 в. уже вносит некоторое разногласие в совпадаемость чумы и макси мумов. В XIX в., за исключением одного случая, эпохи чумных эпидемий последовательно чередуются то с эпо хами максимумов, то с эпохами минимумов. Быть мо жет, н.а основании результата сопоставления этих двух явлений за XIX в. необходимо сделать заключение о том, что никакой закономерности в соотношении между чумными эпидемиями и солнечными максимумами не существует и чумные эпидемии одинаково хорошо развиваются как в эпохи максимумов, так и в эпохи минимумов солнцедеятельности.

|

Но в таком случае остается совершенно непонятным тот факт, что за все предыдущие столетия чумные эпидемии достаточно хорошо распределяются во времени сообразно с максимальным напряжением солнечной деятельности. Как согласовать эти противоречивые данные? Не наводят ли они микробиолога на какие-либо новые заключения об изменениях жизнеспособности чумного вируса в последнее столетие, происшедших под влиянием социально-экономических и биологических причин? Действительно, судя по хронологии и статистике чумных эпидемий в прежние века, чумные эпидемии или пандемии поражали человечество реже, но сильнее; в то время как в XIX в. чума стала появляться чаще, но ее смертность как будто в общем несколько понизилась. Впрочем, этот вопрос требует специальных исследований и не решается так просто.

С другой стороны, можно сделать предположение, что в прежние века, и особенно в древности, в летописи и хроники по вполне понятным причинам заносились далеко не все эпидемии, имевшие место в той или иной стране, а отмечались наиболее губительные моровые поветрия. Таким образом, за прежние века мы имеем список наиболее выдающихся эпидемий. -

Число максимальной и минимальной деятельности Солнца за период с VI по XIX в.

| Века | Эпоха | Количество |

| VI-XVII XVIII XIX | максимум минимум максимум минимум максимум минимум | 37 17 7 5 8 6 |

| VI-XIX | максимум — 52—65% минимум — 28—35% |

Произошло как бы невольное отсеивание эпидемий по их силе и значению, и, следовательно, в нашей хронологии за прежние века мы находим лишь наиболее губительные эпидемии чумы. И подавляющее большинство именно этих эпидемий падает на эпохи максимальных напряжений в деятельности Солнца.

|

|

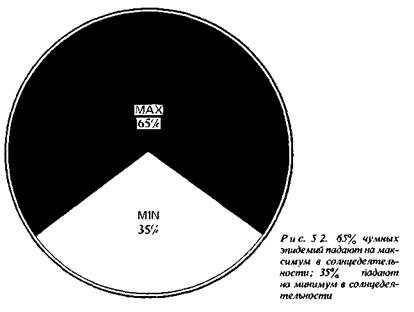

В самом деле, если мы подсчитаем за VI — XIX вв. число эпох максимальной и минимальной деятельности Солнца, занятых чумными эпидемиями, то получим результат, представленный в табл. 19.

Наш подсчет показывает, что за все время, включая и XIX в., из всех эпох солнцедеятельности, занятых чумными эпидемиями, лишь 35% чумных эпидемий приходится на эпохи солнечных минимумов.

Не придавая данному подсчету решительно никакого значения по целому ряду методологических причин, все же нельзя не отметить, что колебания в солнцедеятельности оказывают некоторое, может быть, не совсем ясное влияние на распределение чумных эпидемий во времени. Это влияние сказывается в том, что в годы

повышенной деятельности Солнца чумные эпидемии имеют больше шансов возникнуть и получить более широкое распространение, чем в годы невысокой солнечной активности.

Впрочем, и в годы минимумов чумные эпидемии не являются редкостью, и в этом отношении эпидемии чумы представляют ту интересную особенность, дальнейшее изучение которой может быть чревато в высшей степени интересными открытиями.

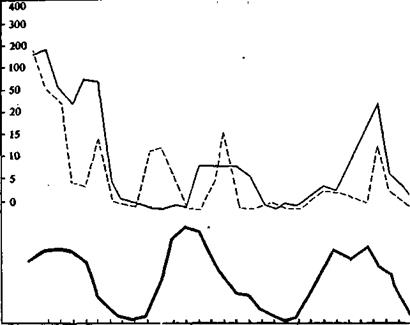

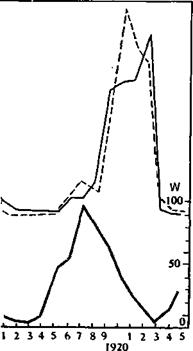

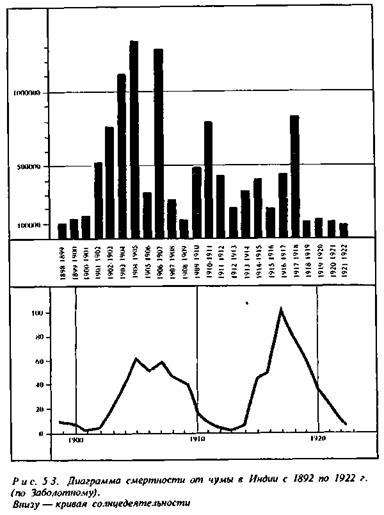

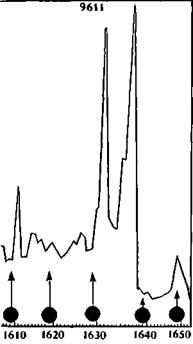

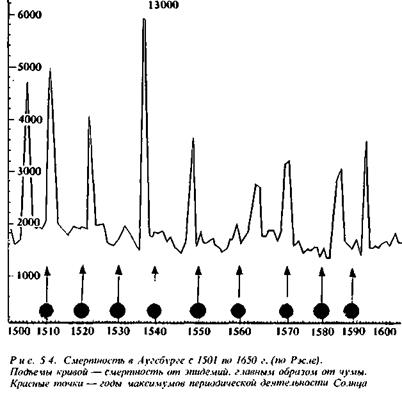

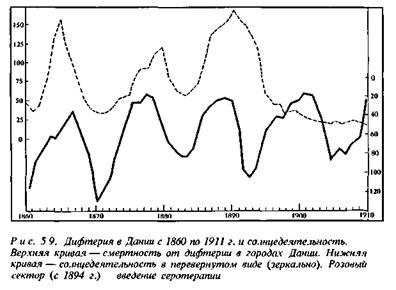

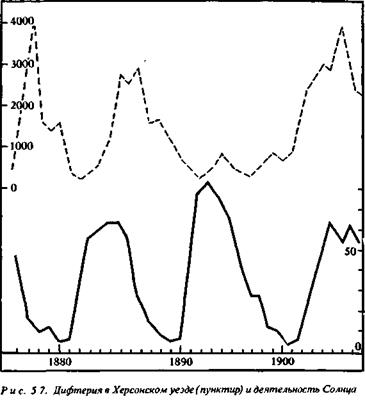

На двух наших диаграммах (рис. 53 и 54) представлено распределение чумных эпидемий в Индии за время с 1898 по 1922 г. и в Аугсбурге с 1501 по 1650 г.

Из диаграммы чумной смертности в Индии видно, что как в годы максимумов, так и в эпохи минимумов солнечной деятельности имели место чумные эпидемии, но с тою разницей, что в эпоху минимума (1912—1913 гг.) высота смертности от чумных эпидемий несколько ниже, чем в предшествующую эпоху.

Другая приводимая нами диаграмма смертности (заимствованная нами из неопубликованного труда Рэсле*) значительно интереснее.

Она представляет собою движение смертности в Аугсбурге согласно древнейшей статистике, причем резкие скачки кривой вверх приходятся на годы повальных эпидемий, имевших место в Аугсбурге, и главным образом чумы. Рэсле отмечает следующие эпидемические годы, многие из которых падают на чуму: 1504—1505, 1511—1512, 1521, 1535—1536, 1546—1547, 1563—1564, 1571 — 1572, 1585—1586, 1592, 1607, 1626—1628, 1632— 1635. Соответственные эпохи максимумов солнцедея-тельности, по Фрицу и Святскому, а затем по Вольфу, приходятся на годы: 1510, 1519, 1528, 1537, 1549, 1560, 1572, 1581, 1589, 1605, 1626, 1639 и 1649. В дальнейшем (XVII — XX вв.) статистика по Аугсбургу чумных эпидемий не отмечает, и за весь 250-летний последующий период кривая статистики делает лишь три подъема вверх.

* За любезное предоставление в мое распоряжение рукописного материала и диаграммы д-ра Рэсле приношу благодарность д-ру П. И. Куркину. Замечу, что статистика движения населения по городу Аугсбургу является одной из наиболее древних статистик в мире.

Таким образом, мы видим, что, согласно аугсбург-ской статистике, годы наибольшего числа смертности от эпидемических заболеваний, и главным образом от чумы, достаточно хорошо согласуются с максимумами солнечной активности. Можем ли мы теперь на основании всего вышеизложенного говорить о периодичности чумных эпидемий в связи с периодичностью солнечной? Такого рода заключение по меньшей мере было бы весьма преждевременным, несмотря на то.что иногда эта периодичность выступает чрезвычайно отчетливо. Ее еще подметил Евагрий в VI в., а затем Шален де Ви-нарио, как об этом я писал в первой главе. Здесь можно указать еще на то, что годы 1371 и 1382, указанные последним автором, точно совпадают с годами солнечных максимумов, что особенно интересно.

Одна из первых попыток установить периодичность чумных эпидемий, поскольку мне известно, принадлежит немецкому исследователю Р. Мевесу (R. Mewes). Выбрав вполне произвольно некоторые даты чумных эпидемий за большой исторический период (1379 г. дон. э. [Sie!] — 1900 г. н. э.), Мевес получил якобы 11-летнюю периодичность чумных эпидемий. Однако полный произвол в выборе исторических дат, отсутствие какого бы то ни было критерия в исследуемом вопросе, исключительная бесцеремонность в заключениях не позволяют считать попытку Мевеса серьезной.

В настоящий момент мы можем лишь констатировать факт известной зависимости в развитии чумных эпидемий от солнечных максимумов и этим ограничить круг наших заключений. Тем менее оснований мы

имеем для построения гипотезы о причинах, обусловливающих констатированный нами факт. Влияют ли специфические солнечные радиации в период максимума непосредственно на чумный вирус, или они способствуют размножению и эпизоотиям грызунов (тарбаганов, сусликов, крыс, мышей), которые вместе с живущими на них паразитами (блохами) и являются причиной страшных чумных эпидемий и пандемий? Выяснение этого вопроса, а также выяснение связи между колебаниями в солнцедеятельности и интенсивностью чумного вируса является делом будущего.

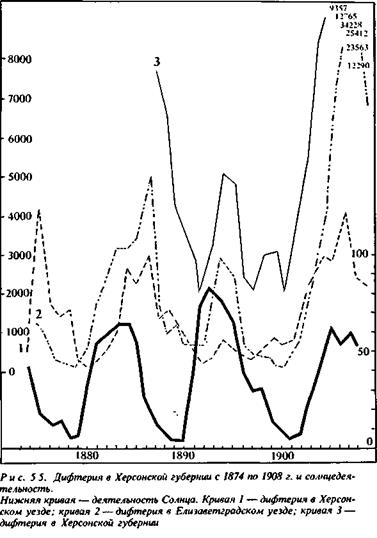

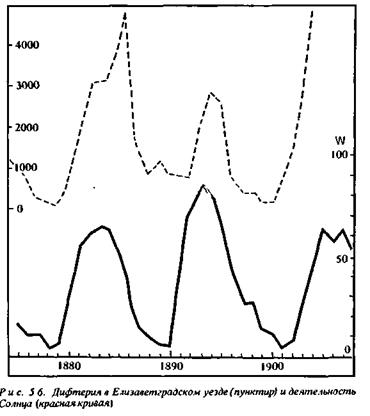

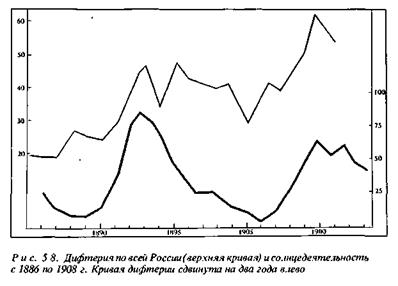

Чрезвычайно интересное и весьма своеобразное соотношение с периодическою деятельностью Солнца образует эпидемия дифтерической жабы и дифтерического крупа, или, соединяя эти два заболевания вместе, как вызываемые одним и тем же патогенным микробом (палочкой LSffler), дифтерии.

Исторические сведения о дифтерии весьма скудны. Впрочем, летописцы и хроникеры отмечают эту болезнь в своих записях. Это показывает, что дифтерит не был редкостью в средние века. Гезер, однако, считает, что лишь о некоторых эпидемиях можно говорить с уверенностью, что это была эпидемия дифтерического происхождения. Так, он отмечает дифтерит 580 г. по Сен-Денисской хронике, римскую эпидемию 1004 г. в Бизанце и эпидемию 1039 г. в Риме. Солнечные максимумы, по данным о северных сияниях, приходятся соответственно на 577, 680, 1002— 1005 и 1039 гг. Затем в сведениях о дифтерийных эпидемиях следует значительный пробел.

Новейшая литература о дифтерии открывается сочинением испанца Гутьереса (Gutierrez) во второй половине XV в. Первые сведения о дифтерии XVI в. падают на 1517—1518 гг., на период, ознаменованный очень большим распространением чумы, тифа, оспы и эпизоотиями рогатого скота. Дифтерит в это время господствовал в Швейцарии, Германии и Нидерландах. Этот период точно совпадал с северными сияниями, градобитиями, хорошим урожаем винограда, по Фрит-цу, и, по-видимому, с максимумом солнечной деятельности. Затем имеются сведения об эпидемиях дифтерии в 1544, 1545, 1557, 1564, 1567 гг., имевших место в различных странах Европы. Эти даты уже несколько отличаются от дат солнечных максимумов. Последние падают на годы 1549—1551, 1560 и 1572

|

Следующее наиболее жестокое развитие эпидемий дифтерии Гезер относит к 1613 г., а также к 1618 — 1620 гг., затем к 1630, 1642, 1650 и 1666 гг., когда дифтерит опустошал города Южной Европы. Солнечные эпохи за это время распределяются так: максимумы падают на 1615, 1626, 1639, 1649 и 1660 гг., минимумы приходятся на 1619, 1634, 1645, 1655 и 1666 гг. Как видно, эпидемические годы лежат между эпохами максимумов и эпохами минимумов, кроме последней даты 1666 г., приходящейся на минимум солнцедеятельности.

В XVI11 в. дифтерия дала также несколько значительных эпидемических вспышек, из которых Гезер считает необходимым перечислить следующие: ряд дифтерийных эпидемий свирепствовал в Европе и Северной Америке в период 1735—1739 гг., что весьма точно совпадает с эпохою максимума солнцедеятельности по Вольфу, т. е. с 1737—1739 гг. Следующий период дифтерийных эпидемий в Европе падает на воемя 1748 — 1753 гг., что также хорошо совпадает с эпохой максимума, имевшего место в 1749—1751 гг. Затем следует пространственно ограниченная эпидемия дифтерита в Швеции и Утрехте в 1754—1755 гг., что совпадает с эпохой минимума 1755 г., и, наконец, отмечены эпидемии в 1757—1762 гг., совпадающие снова с эпохой солнечного максимума 1760 — 1762 гг.

Дальнейшим наиболее жестоким периодом в развитии дифтерийных эпидемий необходимо отметить период с 1767 по 1770 г., каковой является периодом высокой деятельности Солнца, максимум которой Вольф относит к 1769 г., равно как и годы следующей эпидемии — 1776—1778, которые тоже падают на солнечный максимум 1778 г.

Дальнейшим наиболее жестоким периодом в развитии дифтерийных эпидемий необходимо отметить период с 1767 по 1770 г., каковой является периодом высокой деятельности Солнца, максимум которой Вольф относит к 1769 г., равно как и годы следующей эпидемии — 1776—1778, которые тоже падают на солнечный максимум 1778 г.

То же следует сказать и об эпохе дифтерийной эпидемии 1788—1790 гг., вполне совпадающей с максимумом солнечной деятельности в 1788 г.

В XIX в. благодаря интеграции народонаселения и росту больших промышленных городов дифтерит стал появляться все чаще и чаще, хотя наиболее сильные эпидемии этой болезни все же достаточно хорошо совпадали с солнечными максимумами, как, например, эпидемии 1816—1818, 1825—1829, 1845—1856, 1859—1861 гг. и др.

Несмотря на частоту дифтерийных эпидемий, эпидемиологи уже давно заметили, что эпидемии дифтерии появляются приблизительно каждые 10 лет, причем продолжительность каждой эпидемии равна нескольким годам со светлыми промежутками между эпидемиями в 6—7 лет. К таким заключениям на основании проработки большого статистического материала пришли как русские, так и иностранные, врачи (Корчак-Чепурков-ский, М. Уваров, Караманенко, Н. Тезяков, Гаврилов, Мейерков. Gollstein. Ewald. Ch. Dopter, Vaughan и др.).

Этой десятилетней периодичности были даны различные объяснения с различных точек зрения. Уваров делает попытку объяснить это явление таким образом: не все возрасты одинаково предрасположены к заболеванию дифтерией — она оказывает резкое предпочтение возрастам от 1 до 10 лет. Это свойство дифтерии оказывается основным, так как именно им определяются все дальнейшие эпидемиологические элементы дифтерии. Понятно, что дифтерийные эпидемии могут получить тем большее развитие, чем в большем числе имеются налицо представители этого возраста. Поражая население, эпидемия захватывает именно этот возраст, сообщая иммунитет немногим уцелевшим и, таким образом, обусловливая прекращение заболеваний за недостатком материала. Это оскудение материала продолжается довольно долгое время: требуется, чтобы подросли новые поколения, и наибольшее число предрасположенных лиц получится не ранее как через 10 лет после прошедшей

|

|

эпидемии. В силу этого дифтерийные эпидемии и возникают приблизительно через 10-летние периоды, особенно там, где они составляют обычный бич населения. Объяснение, данное Уваровым, как будто бы хорошо объясняя явление 10-летней периодичности, в то же время не выдерживает строгой критики, так как народонаселение прибавляется ежегодно и совершенно непонятно, почему только через 10 лет оно может быть

Дифтерия в Херсонской губернии в абсолютных цифрах (по Уварову)

| Херсон- | Елизавет- | Херсон- | Херсон- | Елизавет- | Херсон- | ||

| Годы | ский | градский | ская | Годы | ский | градский | ская |

| уезд | уезд | губ. | уезд | уезд | губ. | ||

| 18"Ч | ? | _ | ■ 1975 | ||||

| W5 | 4 200 | 1 200 | — | 3 252 | |||

| ^б | 1 700 | — | 5 045 | ||||

| — | 2 397 | 4 8"'2 | |||||

| ? | — | 2 340 | |||||

| — | 2 039 | ||||||

| — | 2 830 | ||||||

| 1 700 | — | 2 952 | |||||

| — | |||||||

| 3 150 | — | 3 610 | |||||

| 2 650 | 3 150 | — | 5 134 | ||||

| 2 250 | 3 700 | — | 2 585 | 2 767 | 8 486 | ||

| 2 900 | 4 950 | — | 2 996 | 3 747 | 9 357 | ||

| 1 700 | 7 586 | 2 731 | 6 733 | 12 765 | |||

| 6 628 | 3 900 | 23 658 | 34 228 | ||||

| 1 150 | 1 150 | 2 591 | 12 290 | 25 412 | |||

| — | 2 280 | 6 913 | 19 515 | ||||

| 2 981 |

Дифтерия в России с 1886 по 1908 г. (по Тезякову)

| Дифте- | Дифте- | Дифте- | Дифте- | ||||

| Годы | рия, % | Годы | рия, % | Годы | рия, % | Годы | рия, % |

| к итогу | к итогу | к итогу | к итогу | ||||

| 14,5 | 25,8 | 39,9 | 37,5 | ||||

| Ж-> | 19,7 | Л 894 | 39,7 | 37,3 | 43,6 | ||

| 19,1 | 45,9 | 36,3 | 58,7 | ||||

| 26,5 | 35,5 | 30,4 | 55,4 | ||||

| 24,6 | 45,9 | 39,9 | 51,2 | ||||

| 23,6 |

13-105

Таблица 22 Смертность от крупа и дифтерии

(на 100 000 человек)

| Годы | Пруссия | Швейцария | Шотландия | Бельгия | Голландия | Англия и Уэльс | Ирландия | Румыния | Австрия | Италия | Сумма | Среднее арифметическое | Франция | Дания | Швеция | Сумма | Среднее арифметическое |

| 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 | 158,1 162,2 163,5 165,3 14S.1 | 43,6 51,8 46,8 48,2 | 48,6 51,2 77,3 115,6 100,0 63,1 49,4 47,3 51,5 49,6 44,6 54,9 64,3 67,9 64,3 52,4 47,1 52,1 52,1 43,4 | 114,8 111,1 97,7 91,2 89,3 102,0 87,2 77,8 77,8 75,8 | 42,0 32,4 27,4 23,1 22,1 | 48,2 44,3 51,9 65,3 58,6 47,6 38,1 32,2 34,2 31,9 31,1 29,1 25,1 29,1 36,1 33,1 30,2 26,9 30,2 26,1 | 46,0 41,8 30,9 28,3 32,0 29,9 26,1 29,5 28,7 36,5 44,6 41,2 33,0 29,6 28,7 28,7 | - | - | - | 96,8 95,5 129,2 180,9 204,6 142,5 118,4 107,8 117,7 111,4 216,6 224,6 215,8 224,7 234,3 428,8 435,7 429,1 424,0 389,4 | 4М 47,8 64,6 90,5 68,2 47.5 39,5 35,9 39,2 36,1 54,2 56,2 53,9 56,2 58,6 71,4 62,2 61,3 60,6 55,6 | - | 40,1 25,3 30,5 60,1 20,3 157,9 105,5 168,8 41,4 28,3 24,8 22,2 23,5 29,1 42,3 44,3 60,5 76,6 76.6 86,1 | 29,4 64,0 98,6 91,4 74,7 53,7 35,4 27,5 33,5 29,7 26,8 24,5 29,5 46,2 56,9 82,3 75,5 85,2 90,5 | 54,7 94,5 158,7 211,7 232,6 159,2 104,2 68,9 61,8 54,5 49,0 48,0 58,6, 88,5 101,2 142,8 152,1 161,8 176,6 | 27,9 47,8 79,4 105,9 116,3 79,6 52,1 35,0 30,9 27,3 24,5 24,0 29,3 44,3 55,6 71,4 76,0 80,9 88,3 |

| 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 | 133,2 145,4 180,6 164,9 177,4 190,7 193,0 175,5 132,1 134,8 145,9 119,8 131,6 179,1 147,0 90,6 75,4 61,4 54,6 55,1 47,1 48,3 40,1 41,5 38,8 32,4 26,6 24,4 25,3 25,0 24,3 | 61,2 78,8 80,7 52,3 59,1 50,7 37,8 33,4 27,9 36,4 33,5 45,1 37,8 52,6 62,7 32,1 26,9 23,8 30,8 33,9 29,7 31,5 21,4 15,7 17,5 19,0 14,5 14,7 15,5 15,7 12,1 | 44,2 43,1 49,5 44,7 46,4 37,5 32,2 41,0 40,9 47,4 44,0 35,9 33,0 40,7 43,9 29,9 26,5 18,9 19,6 19,5 21,7 19,6 17,5 15,8 16,4 15,7 18,7 15,7 16,0 19,5 19,8 | 81,2 71,9 74,0 74,2 84,7 87,0 91,8 66,9 59,5 53,8 56,6 53,7 50,5 53,2 51,0 37,2 30,5 26,3 25,2 26,2 27,3 25,7 26,3 19,9 18-,2 17,5 16,5 15,6 16,6 15,3 14,2 | 19,5 19,6 27,6 50,8 53,5 50,1 52,8 45,7 35,0 35,6 32,9 33,7 30,6 37,0 33,2 20,7 19,6 17,2 14,3 13,6 13,5 17,8 15,7 12,7 12,0 10,1 8,4 8,1 8,1 7.8 6,8 | 24,8 25,9 32,7 33,1 36,3 32,0 28,3 30,3 30,0 30,3 28,8 26,4 29,9 38,9 34,9 31,3 34,3 28,1 27,0 32,3 31,6 29,9 25,6 19,7 18,7 17,5 19,2 17,7 16,9 15,5 12,2 | 32,9 33,2 30,9 21,2 26,5 20,3 22,4 25,8 28,7 23,5 20,9 19,6 18,9 22,0 20,1 16,5 16,4 17,4 17,5 16,9 16,2 14,9 16,6 15,2 13,3 12,7 13,7 9,9 11,2 12,1 9,9 | 27,1 21,4 12,7 11,5 23,2 20,9 19,9 16,5 21,4 19,4 23,5 39,6 32,9 30,5 20,7 21,1 15,8 13,2 9,9 7,4 6,7 5,6 4,5 5,2 9,7 | 167,8 165,0 172,6 137,9 126,0 129,0 137,5 153,0 139,0 122,0 119,4 120,4 117,6 117,2 132,8 120,8 109,8 96,6 77,5 70,8 52,8 50,0 42,3 11,8 44,1 39,3 33,5 24,7 28,6 28,8 26,2 | 95,2 86,1 66,3 49,8 55,0 54,2 57,6 50,1 36,6 29,5 28,0 24,5 21,4 17,9 16,8 13,8 12,4 13,7 12,8 12,8 16,8 17,5 17,0 14,0 | 564,8 528,9 648,6 579,1 609,9 597,3 622,9 688,2 591,9 565,4 555,0 530,5 524,0 614,8 607,1 435,1 392,4 352,3 283,9 320,2 278,4 275,6 225,1 207,9 212,1 184,4 169,6 153,2 160,2 161,9 149,2 | 70,6 72,8 81,1 72,4 76,2 74,7 69,2 68,8 59,2 56,5 55,5 53,1 52,4 61,5 60,7 43,5 39,2 35,2 28,4 32,0 27,8 27,6 22,5 20,8 21,2 18,4 17,0 15,3 16,0 16,2 14,9 | 60,7 57,8 52.1 48,7 49,8 37,8 17,8 17,2 11,9 12,1 13,3 13,4 16,5 15,9 11,4 9,3 8,4 8,2 8,8 9,5 9,7 8,9 | 92,9 68,7 47,4 45,0 52,0 60,9 85,6 125,8 134,1 141,7 167,3 153,7 133,8 124,6 98,6 46,7 32,5 32,5 21,9 27,4 22,4 18,2 14,1 12,9 8,1 12,1 9,1 10,6 12,1 9,2 8,2 | 98,7 103,0 96,6 93,4 75,5 55,2 49,6 62,3 44,3 45,7 58,5 49,7 56,3 79,0 73,9 45,3 37,9 34,1 37,3 58,5 51,0 50,8 33,8 26,5 25,7 32,4 21,6 15,6 11,9 13,2 14,5 | 191,6 171,7 144,0 138,4 127,5 116,1 135,2 188,1 1 |

|

|

2015-07-04

2015-07-04 489

489