У каждого спортсмена с годами вырабатывается собственный стиль поведения в соревнованиях. Однако есть 4-5 общих правил, своего рода заповедей, которые целесообразно выполнять всем.

Заповедь первая - начало трассы следует проходить спокойно, чтобы сбить предстартовое волнение, подобрать нужный ритм передвижения на лыжах разными ходами, соответствующий состоянию лыжни и скольжению, а главное - включиться в привычную для себя манеру работы с картой. На начальном отрезке трассы необходимо получить как можно более полное представление об особенности отражения на карте отдельных ориентиров или свойств местности (труднопроходимых и болотистых ее участков), о видимости троп, дорог и просек, о точности карты. Наконец, надо несколько чаще, чем требуется, пытаться прогнозировать ориентиры, показанные на карте, запоминать форму и последовательность их на местности, продолжая таким образом предстартовую разминку. Концом начала трассы можно считать либо первый КП, либо вывод ее на большой по площади участок местности, заведомо не содержащий контрольного пункта (поле без мелкого рельефа и другой мелочи на нем, пустой лес между просеками).

Заповедь вторая - при подходе к очередному КП, уже в видимости знака, прежде чем выходить на сам контрольный пункт, следует найти на карте и наметить рабочим карандашом точку или ограниченную область именно этого К.П. Указанную операцию надо проделать, чтобы на очередном КП, при поиске на карте предыдущего контрольного пункта и его отметке (проколе), не потерять на карте точку данного КП, от которой затем, как от печки, танцевать дальше, уходя с КП. Совсем эта точка, конечно, не потеряется, по, упустив ее из виду при проколе и отметке предыдущего КП, можно затратить много времени на ее поиск на карте и доставить себе лишние волнения.

Заповедь третья - подходя к очередному КП, непосредственно на нем и при уходе с него следует осмотреться и постараться запечатлеть в памяти окрестность КП в целом, а также наиболее яркие ее детали.

Заповедь четвертая - каким бы очевидным ни было местоположение очередного КП, оно требует проверки при уходе с него. Задача состоит в том, чтобы закончить проверку как можно раньше (но не в ущерб ее надежности), для чего уходить с КП надо, как со старта соревнований, - чуть спокойнее и осмотрительнее. При этом для надежности следует найти на местности два-три аргумента (подтверждающих КП задней привязки) в пользу намеченной ранее точки или для ее уточнения. Когда проверка закончена, необходимо отметить на карте эту окончательную точку (пожирнее, чтобы выделялась) и забыть о ней до того момента, когда придется делать ее прокол. Все мысли теперь должны быть обращены только в сторону очередного КП. Иногда спортсмена, наметившего на карте какой-то КП, одолевают сомнения в правильности принятого решения. Сомнения эти обычно к добру не приводят, ибо мешают ориентированию на трассе да, кроме того, толкают порой на необоснованное изменение уже установившегося представления о местоположении КП, т.е., ведут к штрафу. И вообще такие выстраданные поправки значительно чаще заканчиваются увеличением штрафа, чем его уменьшением.

Заповедь пятая - спортсмену на трассе полезно помнить, что, когда соперник выходит вперед на лыжне, это вовсе не значит, что он уже выигрывает. Еще неизвестно, сколько минут штрафа (или штрафных кругов) он везет на финиш и сколько прихватит еще.

Поведение спортсмена на маркированной трассе не исчерпывается выполнением перечисленных заповедей. Есть много другие может быть, менее существенных, но полезных правил, которым надо следовать, и вообще всяких маленьких хитростей, набор которых индивидуален у каждого спортсмена. Приведем несколько таких хитростей, относящихся только к взаимоотношению с соперниками на трассе, в том числе к сотрудничеству с ними. (Разумеется, речь идет о сотрудничестве в рамках Правил соревнований, которое ничего общего не имеет с откровенным и неэтичным сотрудничеством, наблюдающимся иногда на летних трассах заданного направления, когда спортсмены на отрезках между контрольными пунктами вместе бегут и ищут знаки КП.На маркировке сотрудничество носит односторонний характер и состоит в извлечении дозволенными способами пользы из контакта на трассе с другими спортсменами.)

Прежде всего о психологическом воздействии на соперников. Чтобы не очень отвлекаться на трассе, его следует применять только в отношении спортсменов, которые считаются серьезными конкурентами или становятся такими в ходе соревнования. Воздействовать на них эффективнее всего своими уверенными и быстрыми действиями: на КП - путем демонстративно решительного прокола, отметки КП и быстрого ухода с него; на трассе при обгоне соперника - уверенным выходом вперед и резким увеличением отрыва. Перед обгоном соперника надо внимательно изучить карту местности на достаточную глубину вперед, в направлении трассы, совершить рывок там, где для соперника, если он не подготовился к предстоящему участку местности, это окажется особенно неприятным.

О сотрудничестве. Оно осуществляется путем следования за соперником по лыжне на некотором удалении. Таким лидером может быть не только один из явных конкурентов, с которым спортсмен по воле жеребьевки вошел в контакт, но и любой соперник, движущийся по трассе примерно с той же скоростью, которого спортсмен достает (или, напротив, старается не отстать от него). Смысл подобного следования состоит в том, что соперник, идущий впереди, своими отдельными, едва уловимыми действиями и даже движениями как бы проявляет трассу на определенное расстояние вперед (как раз на величину интервала между спортсменами). Прежде всего тем, что своей фигурой, словно вешкой, обозначает дальнейшее общее направление трассы, а также мелкие повороты ее, которые в ряде случаев красноречиво говорят о встречаемых на пути ориентирах. Например, при резком изменении направления движения идущего впереди и сохранении затем этого нового направления логично предположить, что соперник (а значит, и трасса) вышел на ожидаемый линейный ориентир (дорогу, просеку и т. п.). Резкий зафиксированный поворот головы соперника в сторону без снижения скорости (а если он не очень техничен, то и остановка с поворотами головы влево-вправо) намекает на то, что он только что пересек дорогу или просеку и отметил этот факт внимательным взглядом. Замедление движения, осмотр карты и сличение ее с местностью означают в большинстве случаев, что в поле видимости соперника появились заметные издали ориентиры, а может быть, и знак КП. Последнее наблюдение может оказаться очень важным, ибо создает "запас местности" для сбора дополнительной информации о местоположении КП.

Расстояние до соперника, которое создает указанный запас, должно быть 20-80 м, в зависимости от видимости на местности. При большем расстоянии в результате резкого изменения характера местности (например, появление густого подлеска) соперника можно потерять из виду; тогда придется делать незапланированное ускорение, чтобы подтянуться к нему. Небольшой интервал тоже не имеет смысла, ибо мало увеличивает глубину проявления местности (хотя и облегчает это проявление); кроме того, обнаруживший преследование соперник может резко сбавить скорость и уступить лыжню - тогда преследующий сам превратится в преследуемого. Кстати, движение за соперником (настолько близко, чтобы он все время ощущал тебя, но на достаточном расстоянии, чтобы не давать ему повода уступить лыжню и тем самым отвязаться от назойливого преследования) само по себе является полезным приемом в психологической борьбе на трассе. Далеко не каждому даже опытному спортсмену, оказавшемуся на трассе в роли преследуемого, удается сохранять хладнокровие и целиком заниматься самым важным-ориентированием.

Об эстафете на маркированной трассе, тактика которой имеет свои особенности. Эстафетные трассы (этапы эстафеты) обычно более скоростные, чем классическая маркировка. И не только потому, что короче, но в основном потому, что местность, выбираемая для эстафеты, не так насыщена ориентирами; поэтому и карта ее легче читается на ходу и позволяет разгоняться. Однако более простая местность не означает, что в эстафетах в среднем допускается меньше технического брака и все решает лыжная подготовка. Именно здесь бывают самые большие неприятности: из-за повышенной скорости, из-за болельщиков, наблюдающих за отработкой штрафных кругов, и общей атмосферы азарта, которая на них царит. Мы остановимся не на психологической стороне эстафеты, а на ее технической специфике, связанной с оценкой ошибок и наказания за них.

Рис. 19 Рис. 19

|

В эстафетах на маркировке существуют разные системы начисления штрафных кругов за ошибку в определении местоположения, КП. Все они отличаются друг от друга только величиной допустимых (или соответствующим образом штрафуемых) отклонений проколов от истинной точки КП, а также величиной и дробностью наказания. Поэтому рассмотрим одну из них.

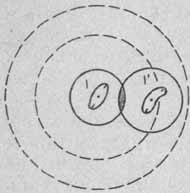

В соответствии с этой системой за отклонение от истинной точки более 3 мм участник получает один штрафной круг, более 6 мм - два круга, более 9 мм - три. Таким образом, существует льгота (ненаказуемое отклонение) в 3 мм, которой иногда можно воспользоваться, чтобы избежать штрафа в случаях, когда спортсмен не смог надежно установить, на каком из двух (или нескольких) похожих ориентиров стоит КП. Например, в случае, когда подозреваемые точки КП находятся друг от друга на расстоянии, не превышающем две льготы, т. е. 6 мм. Заметив это, спортсмен может спокойно делать прокол посередине между такими точками. Проиллюстрируем нашу рекомендацию рис. 19, где схематично изображены только два важных для нас ориентира, а также мишень этой системы штрафа (она наносится на обороте карты). На рисунке все сильно увеличено, но мы помним, что радиус внутренней окружности мишени - 3 мм.

Итак, спортсмен стоит на пункте оценки перед выбором - в какой из двух ямок, I или I', находится КП? Он ушел далеко от злополучных ямок и всю информацию, полезную для ответа, уже проскочил. Где же делать прокол? Если проколоть на карте не ту ямку, получишь штрафной круг. Можно угадать, проколов любую из двух ямок, но можно и промахнуться. В среднем (по теории вероятностей) спортсмен получает полкруга, т. е. круг на два таких КП. А может не получить ни одного круга штрафа на десять КП, если весь выбор на них будет происходить между точками, удаленными друг от друга на карте не более 6 мм. Для этого прокол делается посредине между точками, подозреваемыми на КП, в общей зоне, вырезанной в карте внутренними окружностями (на рис. 19 она заштрихована). Прием этот можно использовать и для того, чтобы получить гарантированный круг (или даже два круга) вместо возможных двух или трех: когда, например, на последнем этапе и на последнем пункте оценки спортсмен знает, что есть отрыв от преследователей, достаточный для отработки одного или двух штрафных кругов. И лучше уж получить их, чем рисковать схватить все три круга.

Об измерении расстояния на маркировке. Необходимость в нем существует постоянно - при сличении карты с местностью, при проверке отдельных точек, в особенности точек КП, по задним привязкам. Возможны разные способы контроля расстояния: по часам с хорошо заметной секундной стрелкой, счетом толчков палками при движении попеременным ходом. Однако оба эти способа неэффективны, ибо не исключают ошибок и в то же время отвлекают внимание спортсмена. Для лыжного ориентирования пригоден лишь самый простой способ измерения расстояния - глазомерный. Точность его зависит от специальных глазомерных тренировок, которые надо проводить регулярно и круглогодично.

2015-08-21

2015-08-21 977

977