Как уже было упомянуто, подавляющее большинство российских производственных активов принадлежат фирмам, зарегистрированным в офшорах, а это означает, что национальная экономика недополучает гигантские объемы потенциальных налоговых поступлений. Есть интегральные оценки, что через офшоры корпорации РФ уводят от налогообложения от 2/5 до 4/5 реальных доходов.[7] Некоторые эксперты всерьез заявляют, что увод капиталов в офшоры является своеобразной заменой налоговой реформы. Однако данный тезис представляется абсолютно несостоятельным – ведь эти капиталы не зарабатывают на хай-теке, не используются для модернизации национальной экономики и, конечно же, не защищают интересы забитого в России малого бизнеса. Данные капиталы в основном состоят из вывезенной части природной ренты или других квазидоходов, полученных из-за монополизации и коррупционности российской экономики. А зачастую офшоры используются для банального отмывания капиталов (в том числе добытых преступным путем), с которых не были уплачены налоги.[8]

|

|

|

По словам начальника главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России генерал-майора полиции Дениса Сугробова, основной массив от объема отечественных коррупционных средств, оседающих за рубежом, составляют деньги, полученные в виде, так называемых, "откатов" в сфере госзаказа. Кроме того, это средства, похищенные напрямую из бюджетов различных уровней.[9]

Конечно же, нельзя сказать, что офшоры самим фактом своего существования наносят ущерб российской экономике, однако они создают благоприятные условия для дальнейшего процветания казнокрадства в Российской Федерации – доходы, добытые преступным путем, отправляются за рубеж, где уже намного сложнее отследить, кем и при каких обстоятельствах они были получены.

Возвращаясь к вопросу о налоговой реформе, столь жизненно необходимой России, стоит отметить, что она должна отвечать задачам структурной перестройки экономики и ее инновационного развития. Однако здесь многое зависит и от качества государственных институтов. А с этим, как водится, большие проблемы. В рейтинге восприимчивости коррупции (Corruption Perceptions Index), составляемом неправительственной международной организацией по борьбе с коррупцией Transparency International, Россия делит 143 место (из 182) с такими странами, как Нигерия, Того и Уганда.[10]

Сама государственная власть показывает плохой пример частным компаниям. Она фактически поощряет широкое использование госкомпаниями офшорных трейдеров, явно и скрыто аффилированных с ними (что мы прекрасно видим на примере того же Gunvor), а это наносит многомиллиардный ущерб бюджету. Строгая правительственная комиссия, жестко отбиваясь от серьезных иностранных инвесторов, становится по-отечески мягкой, когда речь идет о некоторых новоявленных институциях с запасных офшорных аэродромов, позволяя им вкладываться в перспективные стратегические активы. А госбанки своими кредитами помогают делать такие выгодные покупки.[11]

|

|

|

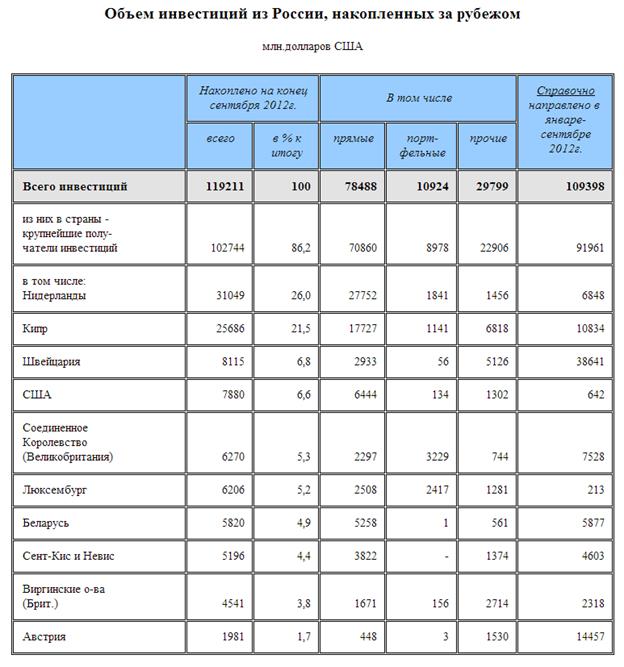

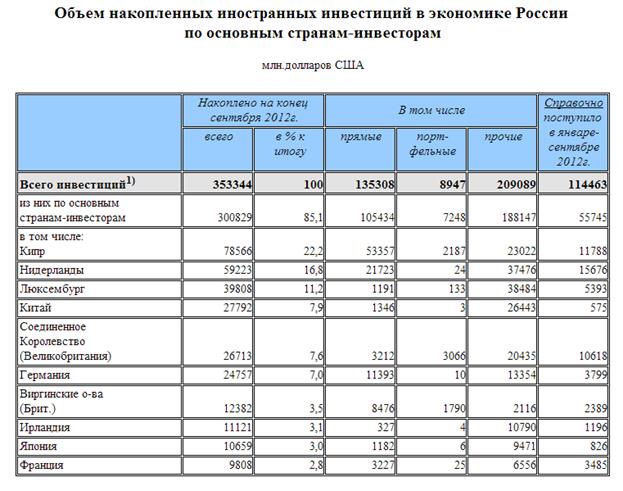

Говоря о других негативных последствиях офшоризации, стоит отметить, что она строит жизнерадостные декорации для реальной весьма плачевной ситуации с экспортом из/импортом в Российскую Федерацию капитала – когда говорят об инвестициях из одной страны в другую, то подразумевают, что деньги там будут работать, делать новые деньги и в конечном итоге приносить пользу стране экспортеру капитала, при этом предоставляя прекрасную возможность развития стране импортеру капитала. Если же взглянуть на структуру российского импорта и экспорта капитала, в какие страны Россия вкладывает деньги и какие страны вкладывают в Россию, то станет очевидным тот факт, что активная инвестиционная деятельность по большей части является бутафорной - большая доля инвестиций до сих пор приходится на офшорные зоны.

Некоторые эксперты могут отметить, что эта доля заметно снизилась в последнее время, однако это свидетельствует лишь о том, что российские компании становятся хитрее и осторожнее в использовании открытых офшорных схем и активнее прибегают к использованию в качестве промежуточных звеньев компаний из респектабельных неофшорных стран. Показательным является также тот факт, что более четверти всех поступающих инвестиций приходится на финансовый сектор, инвестиции сюда приходят из Швейцарии, Кипра и Люксембурга, что еще раз свидетельствует об обращении российского бизнеса к данным юрисдикциям при проведении финансовых операций и построении финансовых структур.[12]

Данные взяты с сайта Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/257inv22.htm)

Социальные последствия офшоризации также носят большое и зловещее значение. Можно по-разному относиться к личности Владислава Суркова, но он был абсолютно прав, когда в 2006 году, выступая на закрытом заседании Единой России, заявил о существовании в России так называемой «офшорной аристократии» и угрозах, которые она несет для российского общества: «Вроде хозяева жизни, но при этом они видят свое будущее, будущее своих детей не в России. Живет он ментально не здесь, не в России, и держаться за нее такие люди не будут, и заботиться о ней тоже не будут. То есть у них не только деньги в офшоре, но и голова там же. И если наше деловое сообщество не трансформируется в национальную буржуазию, то, конечно, будущего у нас нет».[13]

С тех пор прошло уже шесть лет, а ситуация только ухудшилась, социальное неравенство усилилось, и, как следствие, сформировалось серьезное протестное движение. Однако нельзя сказать, что с офшоризацией все это время не велось абсолютно никакой борьбы.

2015-09-07

2015-09-07 573

573