Большую помощь госпиталям в уходе за ранеными, их культурном обслуживании, обеспечении продуктами оказали шефы — почти все сочинцы.

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

Работники предприятий и учреждений города, домохозяйки, сотрудники госпиталей, школьники, колхозники шефствующих районов Краснодарского края в свободные от работы и учебы часы приходили и приезжали к раненым, приносили им свои скромные подарки, помогали персоналу госпиталей в ремонте помещений, уходе за ранеными, проводили концерты художественной самодеятельности, писали раненым письма, читали газеты, книги. Их помощь в условиях нехватки кадров, медикаментов и перегруженности госпиталей была особенно необходима и буквально спасала жизни сотен раненых.

В 1942-1943 гг. практически все предприятия и учреждения Сочи шефствовали над госпиталями. Они оказывали разнообразную помощь — от снабжения инвентарем, продуктами питания до индивидуального шефства.

В 1943 г. на промкомбинате была создана комиссия по оказанию помощи госпиталю № 2124, которая планировала и направляла всю шефскую работу предприятия. Почти все работницы часто посещали госпиталь. Они дежурили у постелей раненых ночью и днем, помогали персоналу в уходе за ними. Иногда женщины брали с собой патефон или баян и устраивали импровизированные концерты. В швейной мастерской госпиталя шефы шили матрацы, простыни, полотенца, чинили обмундирование. Парикмахеры из комбината в свои выходные дни обслуживали раненых.

|

|

|

За 1943 г. сотрудники госпиталя № 2133 пере-

дали раненым 317 кисетов, 691 мундштук, 1000 конвертов, 850 платков, 1190 пачек табака, 320 кг орехов, 2600 кг фруктов и многое другое. Все это они изготавливали собственными руками или приобретали на свои личные средства.

Все школы города также шефствовали над госпиталями. Школьники выступали с концертами художественной самодеятельности, собирали в лесу самшитовый мох для набивки матрацев, лекарственные растения, дикие фрукты.

В летние и осенние месяцы 1944—1945 гг. в Сочи поступали вагоны с продуктами из шефствующих районов. Большое количество овощей, фруктов, картофеля, мяса, яиц, солений, сухофруктов позволило организовать разнообразное питание раненых. И таким путем в госпиталях в годы войны были практически ликвидированы все трудности по обеспечению продуктами лечившихся воинов. Об этом же свидетельствуют, например, данные о калорийности пищи раненых. В 1944— 1945 гг. она значительно повысилась — по сравнению с предыдущими годами, и блюда стали более разнообразными.

Жители Сочи не жалели ни сил, ни средств для того, чтобы в госпиталях раненые быстрее поправлялись, полностью восстанавливали свое здоровье. И это был их вклад в достижение Победы.

|

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

| |||

|

|

| В |

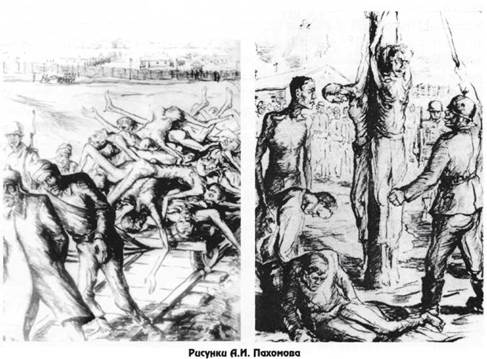

1967 г. в Сочи открылась первая детская художественная школа. Со дня ее основания и до последних лет жизни директором школы был Александр Иванович Пахомов.

Многие сочинцы помнят его как активного деятеля городского комитета защиты мира. Иначе и быть не могло — цену жизни А.И. Пахомов знал как никто другой: он прошел все муки ада трех фашистских концлагерей. Последний — Цейтхайн — в самой Германии. Несмотря на

Многие сочинцы помнят его как активного деятеля городского комитета защиты мира. Иначе и быть не могло — цену жизни А.И. Пахомов знал как никто другой: он прошел все муки ада трех фашистских концлагерей. Последний — Цейтхайн — в самой Германии. Несмотря на

невыносимые условия и постоянную смертельную опасность разоблачения, в лагере действовала подпольная группа Сопротивления, в которую входил А.И. Пахомов. Подпольщики чертили карты для тех, кто решил бежать, распространяли стихи лагерного поэта В. Дударева, выпускали подпольные листовки. А.И. Пахомов, до войны окончивший художественное училище, изображал эпизоды лагерной жизни в рисунках. Рисовал, хотя знал — это смертельно опасно, знал, что ждет его, если обнаружат хоть один листок, хоть один

портрет, например узника, который бежал из страшного плена, был пойман, приговорен к повешению и снова бежал...

Часть своих рисунков А.И. Пахомов снова увидел лишь через семнадцать лет, когда встретил товарища по лагерному подполью В. Ткаченко. Вместе с группой военнопленных, рассказал В. Ткаченко, его перебросили в другой лагерь. А перед тем подпольщики передали ему пакет с рисунками А.И. Пахомова, взяв с него клятву, что он любой ценой доставит их через линию фронта, на Родину.

Советская Армия решительно наступала. Уже близок был час падения Берлина. Спасены были тысячи узников концлагерей. Радовался до слез своей свободе и хранитель па-хомовского лагерного альбома рисунков В. Ткаченко. Он рассказал, что сохранил их, привязав к обеим ногам. Ноги были так худы, что при обыске рисунков не нашли. Так сохранились эти документальные свидетельства преступлений фашизма. "Это не должно повториться", "Фашистский лагерь смерти — глазами художника" — под такими названиями проходили выставки уцелевших работ А.И. Пахомова в Сочи, в других городах страны. В издательстве "Советская Россия" вышла документальная повесть художника "Рисунки кровью".

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

| Г |

оспитальная база свернула работу в 1946 г. В трудных условиях послевоенной разрухи государство нашло возможность выделить средства для восстановления курорта.

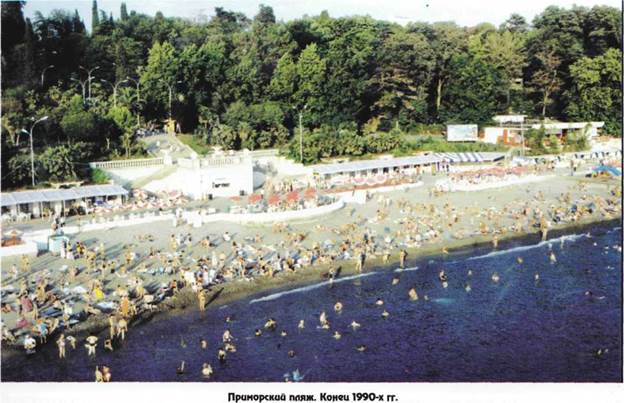

В феврале 1945 г. вышло постановление правительства "О неотложных мерах по восстановлению курорта Сочи — Мацеста и проведению берегоукрепительных работ". В годы войны пляжная полоса курорта была практически разрушена, а курорт без пляжа существовать не может. В городе создалась строительная организация "Сочиспецстрой" (1945 г.), основной задачей которой являлось восстановление пляжной полосы и проведение берегоукрепительных работ. Пляжи защищались от разрушающего воздействия штормовых волн системой бун и волноломов. Галечная полоса, подверженная абразии, пополнялась и наращивалась за счет отсыпки инертных материалов. В этот период сформировалась набережная от курортной поликлиники № 1 до гостиницы "Приморская" с благоустроенными спусками к морю, беседками и видовыми площадками. Одновременно восстанавливались санатории, пансионаты, курортные по-

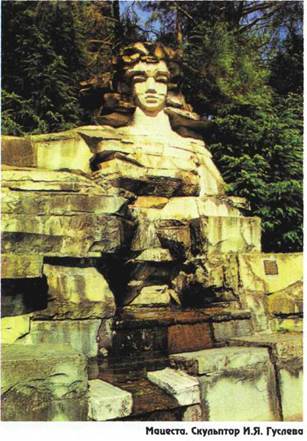

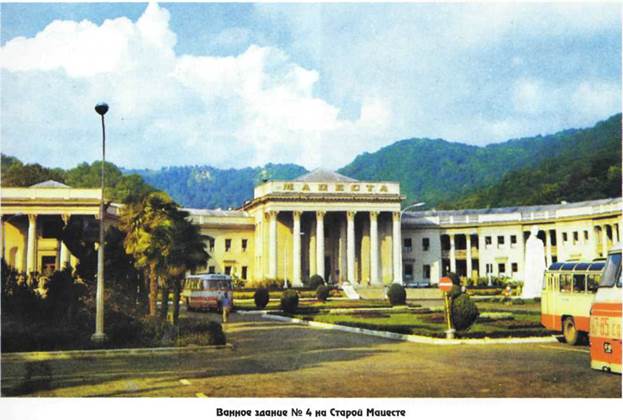

ликлиники, благоустраивались улицы, парки, скверы. Осуществлялась коренная реконструкция бальнеологического хозяйства Мацесты.

К 1947 г. в Сочи функционировало 45 санаторно-курортных учреждений с коечной емкостью 6 тыс. мест. Полностью довоенный уровень курорта был восстановлен в начале 50-х гг. (свыше 9 тыс. мест).

|

|

|

В середине 50-х гг. строятся новые санатории: "Волна", "Чайка", "Кудепста", "Мацестинская долина", "Металлург" и др.

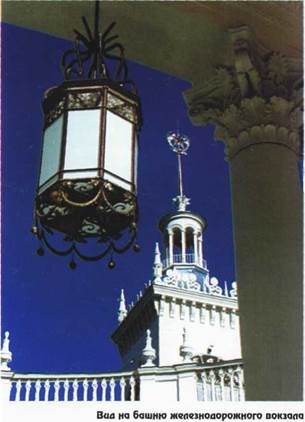

Одновременно расширяется инфраструктура города: модернизируются предприятия местной и пищевой промышленности, на месте старых бараков появляются новые благоустроенные жилые кварталы, строятся здания вокзалов — железнодорожного (1952 г., архитектор А.Н. Душкин) и морского (1955 г., архитектор К.С. Алабян).

Однако в конце 50-х гг. складывались условия, отрицательно влияющие на дальнейшее развитие санаторно-курортной отрасли. Здравницы города находились в ведении 32 различных министерств и ведомств. С ведомственной раздробленностью хозрасчетных санаториев (кроме детских и туберкулезных), домов отдыха, курортных поликлиник и пансионатов было покончено в 1960 г. Тогда большинство санаториев было переведено в ведение профсоюзов. В результате улучшилась материально-техническая база здравниц, расширился социальный состав отдыхающих.

Всю работу санаторно-курортных учреждений города координировал Сочинский территориальный совет по управлению курортами профсоюзов.

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

Он осуществлял контроль за капитальным строительством в санаториях, их научной и хозяйственной деятельностью.

В конце 40-х — начале 50-х гг. проводилась большая научно-теоретическая и практическая работало изучению ресурсов сульфидных вод. Исследования велись под руководством ведущего гидрогеолога курорта В.М. Куканова. В результате произведенных работ было доказано, что запасы мацестинских вод практически неисчерпаемы. Это открывало перед курортом перспективу дальнейшего развития.

Главным научным центром на курорте являлся Научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии. Его деятельность была направлена на изучение возможностей природных лечебных факторов для профилактики и лечения различных заболеваний. Ученые института осуществляли руководство научно-практической работой врачей курорта.

|

|

|

Научные рекомендации и лечебные методики института широко применялись в базовом санатории им. С. Орджоникидзе, а затем внедрялись в другие здравницы города.

В начале 60-х гг. проводилась лечебная специализация санаториев. Это позволило улучшить качество лечения. Так, старейший санаторий города "Кавказская Ривьера" специализировался по лече-

нию ранений ветеранов войны; санаторий им. Кирова являлся методическим центром курорта по организации лечебного питания, здесь же позднее было открыто отделение по лечению глазных заболеваний. Санаторий "Радуга" специализировался по лечению кожных заболеваний, санаторий "Правда" — по лечению заболеваний нервной системы и т.д.

Важную роль в обеспечении отдыха и лечения на курорте играли пансионаты. Большинство из них располагало собственной лечебной базой и являлось лечебно-оздоровительными учреждениями санаторного типа. Курс курортного лечения отдыхающие могли пройти и в курортных поликлиниках, которые функционировали во всех районах. Было принято во внимание и увеличение количества неорганизованных отдыхающих на курорте. Начало развиваться гостиничное хозяйство. В 60-е гг. вводятся в эксплуатацию гостиницы: "Ленинград", "Кубань", "Сочи", "Хоста", "Магнолия", "Кавказ", "Горизонт", "Бирюза", "Прибой", а несколько позднее — "Камелия", "Чайка", "Жемчужина", "Москва", "Дагомыс".

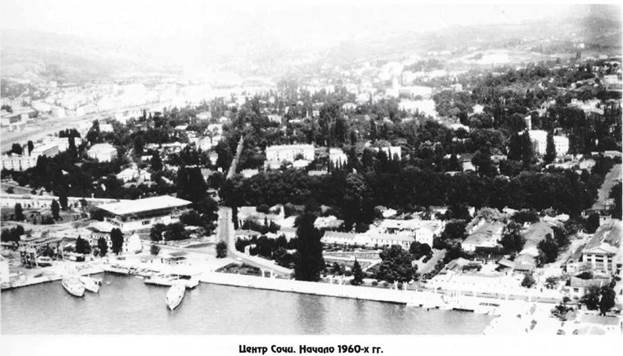

К 1960 г. ежегодное количество лечившихся и отдыхавших на курорте приблизилось к 500 тыс. человек, что потребовало новых подходов к решению проблем развития курорта. В феврале 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР границы города значительно расширились. Теперь Сочи включал в себя 4 административно-территориальных района: Лазаревский, Центральный, Хостинский и Адлерский. Общая площадь составила 3505 км2.

В1967 г. был разработан второй генеральный план развития города-курорта на 1967-1992 гг. Предусматривалось увеличить единовременную емкость курорта с 42 до 200 тыс. мест, сделать курорт круглогодичным, расширить его возможности в лечении и отдыхе детей, максимально использовать все рекреационные факторы. План предполагал строительство

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

8 курортных комплексов по побережью и горного курорта в Красной Поляне. Из намеченного удалось создать объединение пансионатов на курорте "Адлер" (ныне ЗАО "Санаторно-курортное объединение "Адлеркурорт"), один из крупнейших оздоровительных комплексов в стране. В основном силами различных ведомств строились отдельные санатории, пансионаты, дома отдыха. Так, в конце 70-х — начале 80-х гг. появились комфортабельные здравницы: "Светлана", "Нева", "Актер", "Ставрополье", "Зори России", "Юность" и др.

8 курортных комплексов по побережью и горного курорта в Красной Поляне. Из намеченного удалось создать объединение пансионатов на курорте "Адлер" (ныне ЗАО "Санаторно-курортное объединение "Адлеркурорт"), один из крупнейших оздоровительных комплексов в стране. В основном силами различных ведомств строились отдельные санатории, пансионаты, дома отдыха. Так, в конце 70-х — начале 80-х гг. появились комфортабельные здравницы: "Светлана", "Нева", "Актер", "Ставрополье", "Зори России", "Юность" и др.

В конце 80-х гг. город принимал на отдых и лечение около 5 млн. человек ежегодно, в том числе свыше 200 тыс. иностранных граждан. Бальнеофизиотерапевтическое объединение "Мацеста" в 9 ванных зданиях отпускало свыше 18 тыс. процедур ежедневно. В городе функционировало более 200 санаторно-курортных учреждений на 90 тыс. мест.

Ситуация на курорте резко изменилась в начале 90-х гг. в связи с политическими и экономическими преобразованиями в стране. Коренные изменения произошли в структуре санаторно-курортных учреждений, изменились собственники здравниц. Многие санатории профсоюзов стали акционерными обществами закрытого и открытого типа. Поменялись и собственники ведомственных санаториев, появились новые здравницы. Так, санаторий "Крас-машевский" является здравницей красноярских машиностроителей, санаторий "Заполярье"—Нориль-

ского горно-металлургического комбината, санаторий "Россия" — нижегородских автомобилестроителей, санаторий "Юг"—предприятия "Астрахань-газпром", санаторный комплекс "Одиссея — Лазаревское" — РАО "Газпром" и т.д.

Продолжают сохранять свою репутацию и старейшие санатории города: "Металлург", Центральный военный санаторий, им. Фрунзе, им. С. Орджоникидзе, им. Дзержинского. Один из самых популярных в России — курортный комплекс "Русь".

Наряду с оснащением здравниц новейшим лечебным оборудованием большое внимание уделяется реконструкции санаториев, повышению комфортности номеров. В городе работают и детские санаторно-оздоровительные учреждения: им. Семашко, "Голубая дача", "Смена", "Юность", "Ку-депста", "Горный воздух". Здравницы специализируются на лечении различных недугов: детского ревматизма, заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, пищеварительного тракта, заболеваний кожи и др.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, курорт изыскивает средства для отдыха и лечения ветеранов и инвалидов войны и труда, лиц пожилого возраста.

В середине 90-х гг. число курортников, ежегодно приезжающих на отдых и лечение в Сочи, составляло 300 тыс. человек, а в 2000 г. — 1 млн. 456 тыс. человек.

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

|

|

| М |

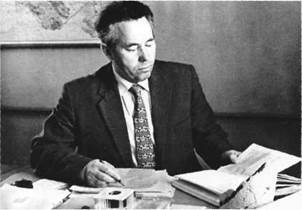

ихаил Михайлович Шихов родился в 1897 г. в с. Петрокамское Уральской области в семье рабочего. Во время службы в армии окончил военно-фельдшерскую школу при Томском лазарете. С 1919 по 1921 г. служил военным фельдшером в частях Красной Армии. В 1927 г. закончил медицинский факультет Томского государственного университета.

В1936 г. был направлен в Сочи во вновь организуемый Государственный клинический научно-исследовательский институт им. Сталина (ныне Сочинский научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации). Заведовал ревматологической, затем терапевтической клиниками. С 1957 по 1962 г. работал директором института. В 1940 г. защитил кандидатскую, а в 1949 г. докторскую диссертацию, утвержден в научном звании профессора. М.М. Шиховым написано 120 научных работ по актуальным вопросам кардиологии, ревматологии, артрологии и курортологии. Принимал участие во всемирных и европейских конгрессах ревматологов, являлся членом правления всесоюзного и республиканских обществ физиотерапевтов и курортологов. М.М. Шихов награжден орденом Ленина и другими наградами. Умер в 1980 г.

| В |

асилий Михайлович Куканов родился в 1904 г. в Орловской губернии в крестьянской семье. В 1935 г. закончил Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе. До 1941 г. руководил геологоразведочными партиями на месторождениях в Армении, на Северном Кавказе. В годы Великой Отечественной войны по особому заданию правительства работал на Урале, где открыл новое месторождение минеральных вод, имеющее стратегическое значение для обороны страны. Обобщив свои научные изыскания, в первый послевоенный год защитил кандидатскую диссертацию.

Приезд В.М. Куканова в Сочи был не случаен. С 1946 по 1957 г. он возглавлял гидрогеологический отдел Государственного научно-исследовательского бальнеологического института им. Сталина (с 1955 г. — Государственный научно-исследовательский институт ревматизма им. Сталина). Здесь он взялся за решение зада-

|

чи, от которой зависела дальнейшая судьба курорта. В первые послевоенные годы резко упала добыча наиболее ценной для лечения мацестинской воды с концентрацией более 100 мг/л. Правительством в 1946 г. бьио принято специальное постановление, направленное на решение этой проблемы. Специалисты Центрального НИИ курортологии и физиотерапии предложили вариант проекта, который не дал положительных результатов. Однако вариант проекта, разработанный в Сочи под руководством В.М. Куканова, оказался удачным и эффективным. В нем теоретически обосновывалось наличие на больших глубинах сероводородной

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

(сульфидной) воды высокой концентрации и температуры. Доказывая свою правоту, ученому пришлось опровергнуть гипотезу о древне-морском генезисе мацестинских вод, которую проповедовали многие известные ученые. Они считали, что сероводородные воды на Мацесте — это воды "захороненные", представляющие из себя некую "линзу", очень ограниченную по площади (по простиранию), находящуюся на глубине около 507 м. Из этого следовало, что нести большие расходы на глубокую разведку недр по проекту В.М. Куканова — бессмысленно. Тогда ученый обратился лично к И.В. Сталину с просьбой выделить несколько буровых установок. В 1949 г. вышло постановление правительства о целесообразности выполнения работ по глубокому бурению на Мацесте.

(сульфидной) воды высокой концентрации и температуры. Доказывая свою правоту, ученому пришлось опровергнуть гипотезу о древне-морском генезисе мацестинских вод, которую проповедовали многие известные ученые. Они считали, что сероводородные воды на Мацесте — это воды "захороненные", представляющие из себя некую "линзу", очень ограниченную по площади (по простиранию), находящуюся на глубине около 507 м. Из этого следовало, что нести большие расходы на глубокую разведку недр по проекту В.М. Куканова — бессмысленно. Тогда ученый обратился лично к И.В. Сталину с просьбой выделить несколько буровых установок. В 1949 г. вышло постановление правительства о целесообразности выполнения работ по глубокому бурению на Мацесте.

Те, кто работал вместе с В.М. Кукановым в 1950 г., вспоминают, что когда достигли проектной отметки бурения, — воды не было, о чем ему сообщили ночью по телефону. Ученый пошел на риск и распорядился бурить дальше. Еще тридцать сверхпроектных метров... и мацесту "достали" с глубины 2000 м. Этим была подтверждена перспектива развития курорта Сочи не только как климатического, но и бальнеологического.

В 1952 г. В.М. Куканов разработал проект глубокого разведочного бурения в Хосте. Были пробурены две скважины глубиной 2,5 км. В 1954-

1956 гг. была получена минеральная сероводородная вода с концентрацией 460 мг/л, с температурой на изливе 46° и дебитом более 2 млн. литров в сутки. В 1963 г. в Хосте начало функционировать ванное здание № 7 Бальнеофизиотерапевтического объединения "Мацеста".

В 1957 г. отдел гидрогеологии в институте ликвидировали. Вместо него была создана Адлерская комплексная инженерно-геологическая и гидрогеологическая лаборатория ПНИИИС Госстроя РСФСР, где В.М. Куканов работал с 1957 по 1978 г.

За этот период на основе плановых и проектных заданий, разработанных В.М. Кукановым, были разведаны Кудепстинский и Мамайский участки месторождений мацестинских вод, обоснована возможность получения из глубоких недр побережья йодобромных и щелочных вод (Лазаревское — Дагомыс), термальных высокосероводородных вод типа мацесты, йодобромных и щелочных вод (Ма-майка, Кудепста, Адлер), углекислых минеральных вод типа нарзан, боржоми, ессентуки (Краснополянский горный район). При участии В.М. Куканова были подсчитаны ресурсы сочинского месторождения сульфидных (мацестинских) вод. Их дебит составил 4 млн. литров в сутки. В 70-е гг. это в 4 раза превышало потребности курорта.

В 1969 г. вышла из печати монография В.М. Куканова "Процессы формирования сероводородных вод типа мацесты", которую он успешно защитил в качестве докторской диссертации. Обобщив много-

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

летние исследования, ученый доказал возможность непрерывного современного формирования мацестинских минеральных вод. Стало ясно, что запасы этого самого главного богатства курорта — практически неисчерпаемы.

летние исследования, ученый доказал возможность непрерывного современного формирования мацестинских минеральных вод. Стало ясно, что запасы этого самого главного богатства курорта — практически неисчерпаемы.

Работа по разведке сульфидных вод подкреплялась исследованиями ученых НИИ курортологии и физиотерапии. Их задача состояла в разработке рекомендаций по практическому использованию мацестинских вод в лечении больных. В результате расширились показания для лечения водой данного типа. В 70-е гг. в 10 раз увеличилась пропускная способность курорта (по сравнению с 1949 г.). Ежегодно на Мацесте отпускалось до 6 млн. процедур. Получение минеральной воды высокой концентрации и температуры позволило уменьшить затраты на процедуры, так как появилась возможность разбавлять ее до нужной концентрации без необходимости подогрева. Только воды лечебницы на Мацесте и в Хосте давали прибыль в среднем — 300 тыс. рублей в год.

В.М. Куканова не стало в 1978 г. В 1984 г. на ванном здании № 7 БФО "Мацеста" в Хосте была установлена мемориальная доска, посвященная замечательному ученому, научную деятельность которого отличало редкое сочетание сразу двух талантов — теоретика и практика.

| С |

1874 г. в Сочи стали регулярно заходить суда Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ). Из-за отсутствия причальных сооружений они останавливались на рейде. Лишь в конце ХIХ в. недалеко от современного санатория "Кавказская Ривьера" была построена пристань для лодок, обслуживающих пароходы, а в 1905 г.—здание агентства РОПиТ с залом ожидания.

В 1920 г. в Сочи организовано морское агентство "Совторгфлот".

В 1930 г. для обслуживания пароходов появились первые моторные катера.

В мае 1934 г. было создано Сочинское управление морского флота как самостоятельное пароходство. Сюда прибыли пассажирские теплоходы, построена пристань для обслуживания судов Крымско-Кавказской линии. В последующие годы оборудован эллинг для подъема катеров, построены судоремонтные мастерские, деревянное здание пассажирского павильона, здание управления порта (1938 г.).

В 1938 г. был утвержден проект сочинского порта, началось строительство оградительных сооружений — северного и южного молов.

В годы Великой Отечественной войны местные перевозки обеспечивались катерами. В конце 1942 г. через порт проходили десятки военных кораблей и торговых судов, в том числе и с ранеными.

После окончания войны строительство порта возобновилось. Уже в 1948 г. впервые у причала было принято крупное пассажирское судно — теплоход "Украина".

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

В 1953 г. Сочинское морское пароходство реорганизовано в Агентство Черноморского морского пароходства, в 1954 г. — в Сочинский морской порт.

В 1953 г. Сочинское морское пароходство реорганизовано в Агентство Черноморского морского пароходства, в 1954 г. — в Сочинский морской порт.

В 1955 г. завершилось строительство здания морского вокзала по проекту К.С. Алабяна. Флот пополнился новыми судами: катерами, глиссерами, буксирами.

В 1962 г. порт получил новое экспериментальное судно на подводных крыльях "Комета-1". Здесь, впервые в практике морского судовождения, проводилось испытание и освоение судна такого класса. С 60-х гг. порт стал крупнейшим в мире судовладельцем "Комет". К 1983 г. их насчитывалось 12. В 1984 г. порт награжден орденом Дружбы народов. Тогда перевозки пассажиров на местных линиях составили около 2 млн. человек в год, в том числе 60 тыс. иностранных туристов.

Большое развитие с начала 90-х гг. получили международные грузовые и пассажирские перевозки, а также туристические рейсы по линиям Сочи — Трабзон, Сочи — Стамбул.

В 1994 г. порт преобразован в Сочинский морской порт — филиал АООТ "Новороссийское морское пароходство".

С 1964 по 1997 г. Сочинский торговый порт входил в состав Новороссийского морского пароходства. В марте 1997 г. преобразован в ОАО "Сочинский морской торговый порт".

| В |

начале XX в. главным видом транспорта в Сочи оставался гужевой, основанный на применении лошадей и буйволов. Автомобильное сообщение до революции находилось в стадии становления и не играло сколько-нибудь заметной роли в местных транспортных перевозках.

В 1920 г. при Сочинском ревкоме был создан транспортный отдел — "Трамот", который имел

4 грузовых автомобиля и 2 автобуса иностранных марок. Автобусы курсировали между Сочи и долиной р. Мацеста. В 1925 г. предельная скорость автомобиля по городу была установлена в 15 км в час. В 1931 г. местное отделение "Союзт-ранса" получило первые отечественные автомобили — "ГАЗ", затем — "ГАЗ-MI", на котором впервые появился шашечный трафарет — знак такси. К середине 30-х гг. автомобили стали преобладающим средством передвижения в Сочи. В 1936 г. дирекция "Союзтранса" была переименована в Управление автомобильным транспортом (УAT) при уполномоченном ЦИК СССР в Сочинском районе по курортным вопросам. В 1939 г. на городских маршрутах впервые появились автомобили марки "ЗИС-101". К 1940 г. УАТ имело 2 автобазы - автобусную и таксомоторную. В УАТ насчитывалось 190 автомобилей марок — "ГАЗ-MI", "ЗИС-101", "ЗИС-8", "ЗИС-16". Автобусное движение осуществлялось по 34 маршрутам (22 —городских, 12 —сельских) общей протяженностью 960 км.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

В 1941 г. УАТ было передано в систему наркомата автотранспорта РСФСР. В годы войны автобусный парк обслуживал госпитальную сеть. Лишь 5 автобусов курсировали по городским маршрутам. Авторемонтные мастерские были подведомственны автобронетанковому управлению. В них выполнялись оборонные заказы и осуществлялся ремонт автомобилей. С 1944 г. городское автомобильное сообщение в Сочи стало восстанавливаться. К 1945 г. было возобновлено 10 маршрутов общей протяженностью 368 км.

В 1946 г. автоуправление вошло в систему министерства автомобильного транспорта РСФСР. Автомобильный парк ежегодно пополнялся. Появились автобусы "ЗИС-154", "ЗИС-155", осуществлявшие регулярное сообщение с Хостой, Мацестой, Мамайкой, Красной Поляной. В 1948 г. в Сочи вновь стали курсировать такси — автомобили марок "М-1", "Победа", "ЗИЛ-110", "М-21", "ГАЗ-13". В 1957 г. Сочинское автотранспортное управление было реорганизовано в трест. Получили распространение централизованные пассажирские перевозки, созданы автопарки, занимавшиеся доставкой отдыхающих на Мацесту, обслуживавшие экскурсионное бюро. Например, летом 1958 г. ежедневно перевозилось 250 тыс. пассажиров.

В то же время расширялся парк грузовых автомобилей, что привело к созданию в 1960 г. спецгрузоавтохозяйства.

В 1965 г. городская транспортная сеть в Сочи включала 103 внутригородских и пригородных автобусных маршрута общей протяженностью 2139 км. Кроме того, 478 автобусов обслуживали 46 экскурсионных маршрутов. В 1966 г. по проекту сочинского архитектора В.М. Морозова было построено здание городского автовокзала. В 1968 г. на улицах города впервые появи-

лись автобусы с полуприцепом марки "Икарус" вместимостью 180 пассажиров.

В 70-80-е гг., в связи с постоянным ростом численности отдыхающих и грузооборота, Сочинский автотранспортный трест реорганизовал структуру управления: в 1967 г. трест был преобразован в Сочинское транспортное управление министерства автомобильного транспорта РСФСР, в 1989 г. — в Сочинское территориальное объединение автотранспорта "Сочиав-тотранс". Регулярно обновлялись и увеличивались парк грузовых автомашин, автобусный и таксопарк.

В этот период большое внимание уделялось анализу пассажирских потоков, внедрению новых методов руководства автотранспортной сетью города, технических средств, улучшающих условия труда водителей.

Такси были оснащены радиостанциями. С 1971 г. центральная диспетчерская служба перешла на круглосуточный режим работы, внедрена новая диспетчерская система связи — "Искра-таксифар", состоящая из трех диспетчерских центров.

В 1982 г. на рейсовых автобусах впервые была введена бескассовая система оплаты

проезда (компостирование талонов). Для повышения регулярности движения установлена система "Зоркий глаз". В 1986 г. в объединении "Сочиавтотранс" имелось 1688 автобусов, 1079 такси, 98 легковых и 2074 грузовые автомашины.

Кроме объединения "Сочиавтотранс", в городе насчитывалось 189 ведомственных автохозяйств (на 1989 г.) общей численностью 9 тыс, транспортных единиц.

В 1990 г. в объединении "Сочиавтотранс" работало около 7,5 тыс. человек, было перевезено 218,8 млн. человек и 9,9 млн. тонн грузов.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

| П |

ервый аэродром в Сочи был построен в 1929 г. на правом берегу р. Сочи в центре города (в районе Цветного бульвара). Летали самолеты Ш-2, ПО-2, П-5 в Москву, Краснодар, Сухуми, Ростов-на-Дону.

В начале Великой Отечественной войны возникла необходимость построить новый аэродром в Адлере. Работы начались летом 1941 г. Ядром строителей аэродрома стал отряд народного ополчения. Строили вручную, в кратчайшие сроки. Первые самолеты приземлились в Адлере 1 сентября 1942 г.

Небольшой аэродром в 1941 г. был построен в Лазаревском.

На аэродромах в Сочи, Адлере, Лазаревском в годы войны базировались военно-воздушные соединения истребительной, бомбардировочной и военно-транспортной авиации, а также подразделения Северо-Кавказской особой авиагруппы гражданской авиации.

В конце 1945 г. начались гражданские полеты из аэропорта Адлер на самолетах С-47 (США), ЛИ-2, ИЛ-12 (СССР). В 1946 г. на базе двух аэродромов (Сочи и Адлер) создан аэропорт в Адлере для обслуживания самолетов гражданской авиации. Полеты осуществлялись в шесть городов страны. В 1948 г. территория аэродрома в центре Сочи была передана городу под строительство жилых кварталов.

В 40-50-е гг. совершенствовалась материально-техническая база аэропорта, была установлена новая аппаратура.

Для улучшения качества обслуживания пас-

сажиров было построено два здания аэровокзала (в 1948 и 1956 гг.). В 1959 г. — создано вертолетное подразделение для связи с горными поселками Красная Поляна и Аибга.

Постоянно растущая численность пассажиров, обусловленная популярностью курорта, явилась причиной расширения площади аэровокзала. С 1964 по 1983 г. было возведено три пассажирских павильона.

В 1966 г. аэропорт Адлер награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1967 г. переименован в аэропорт Сочи Северо-Кавказского управления гражданской авиации.

Материально-техническая база и оборудование аэропорта позволили с конца 50-х гг. принимать самые современные типы воздушных судов. В 1959 г. в аэропорту впервые приземлился ИЛ-18, в 1961 г. — ТУ-124, в 1993 г. -"Боинг-737".

Международные пассажирские перевозки начали осуществляться с 1964 г. Первые зарубежные авиалинии: Сочи — Прага, Сочи — Берлин, Сочи — Варна.

Аэропорт Сочи является аэропортом I класса. Оборудован всеми необходимыми системами для управления воздушным движением, взлетом, посадкой самолетов, технического и коммерческого обслуживания.

В 1989 г. началось строительство нового аэровокзального комплекса, одного из крупнейших в Европе.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

| В |

мае 1920 г. при Сочинском ревкоме был создан отдел коммунального хо зяйства. В его ведение входили: электростанция, баня, прачечная, ассенизационный обоз, пожарный двор, скотобойня, базар. В конце года отдел коммунального хозяйства был передан Сочинскому райисполкому. Райком-мунхоз ведал жилыми домами, разрабатывал план и условия сдачи земель в аренду под посевы и постройки, контролировал эксплуатацию торговых помещений, обслуживал городские парки, руководил работой коммунальных предприятий, ремонтом зданий, мостов, осуществлял надзор за санитарным состоянием города и рубками зеленых насаждений. В 20-е гг. коммунальное хозяйство обслуживали 32 человека.

В 1926 г. был образован "Коммунтрест". Начались мероприятия по инвентаризации и реконструкции его предприятий, работы по строительству водопровода, созданию сети уличного освещения.

Особенно большой объем работ был выпол-

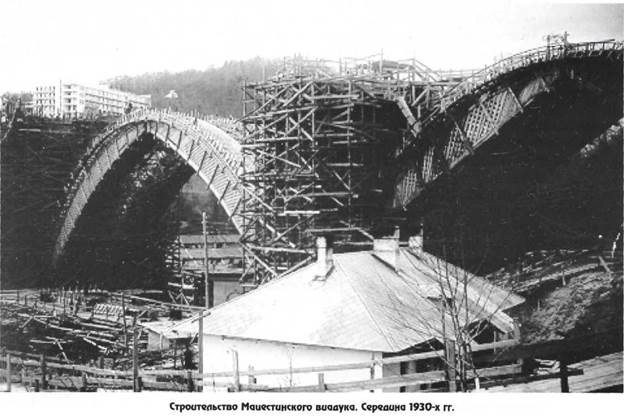

нен учреждениями коммунального хозяйства в период реконструкции Сочи в 30-е гг.: построены городской водопровод и канализация, дизельная электростанция, основная магистраль—проспект им. Сталина (Курортный проспект), мосты и виадуки, благоустроенные парки и скверы, тротуары.

После завершения Великой Отечественной войны деятельность треста коммунального хозяйства была направлена на работу по дальнейшему развитию водопроводной и коммунальной сетей, бурению водопроводных скважин, строительству насосных станций, очистных и берегоукрепительных сооружений.

К концу 50-х гг. завершилось строительство набережной на р. Хоста, морской набережной от библиотеки им. Пушкина до санатория "Красная Москва" (им. Мориса Тореза).

Газовое хозяйство в городе было создано в 1958 г.

В начале 60-х гг. были построены мосты через р. Сочи — автодорожный у рынка и пешеходный у парка "Ривьера".

К 1965 г. на улицах впервые появились люминесцентные светильники. Была централизована и полностью механизирована санитарная очистка города. Значительно увеличилась площадь озелененных территорий и лесопарков.

В 1992 г. в Сочи создана муниципальная жилищно-коммунальная фирма — единый орган управления этой отраслью.

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

| В |

лажный субтропический климат, расчлененность горного рельефа, ограничения курортной зоны—основные факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства в Сочи.

Значительная часть сельскохозяйственных земель сосредоточена на пологих морских террасах, горных склонах и в речных долинах. Пашни и сады представляют собой участки в среднем около 2 га. Сельскохозяйственное производство в условиях курорта ведется с учетом минимального воздействия на природную среду. Основные земельные угодья расположены в первой и второй санитарных зонах, где запрещено применение пестицидов. Ограничения введены и для животноводческих ферм и других предприятий сельского хозяйства.

Развитие сельского хозяйства на протяжении XX в. характеризуется сменой его направления.

В 20-30-е гг. основным направлением сельскохозяйственного производства являлись табаководство, кукурузоводство, овощеводство, травосеяние. Кре-

и семеноводство овощных культур. Чаеводство

Чаеводство на протяжении всего XX в. занимало ведущее место в системе сельского хозяйства Сочинского Причерноморья.

Сочи — единственный в России, самый северный в мире район промышленного возделывания чая. Первая чайная плантация была заложена в Солохауле в 1905 г. крестьянином И.А. Кошманом. В 20-е гг. агрономами А.П. Купластом (Сочинское райземуправление) и В.И. Лычаговым (АО "Чай-Грузия") производились опытные посевы чая в колхозах на Сочинском побережье. Развитие чаеводства как отрасли началось в 1936 г. с закладки 150 га чайных плантаций в колхозах Адлерского и Лазаревского районов. Тогда же на Сочинской станции субтропических и южных плодовых культур был организован чайный отдел. Научно-исследовательская работа с чайными растениями в условиях северных субтропиков приобрела плановый характер. Большой вклад в становление чаеводства внесли ученые станции А.Д. Александров, И.М. Вильчинский, И.И. Лав-рийчук, В.А. Евстафьева, И.И. Галактионов и др.

В конце 40-х — начале 50-х гг. были организованы специализированные чайные совхозы: Даго-мысский, Верхне-Хостинский, Верхне-Мацестин-ский, Солохаульский, Адлерский. В 1951 г. в субтропиках Краснодарского края собрано 400 т чайного листа, в 1965 г. — 2720, в 1970 г. — 3985.

В 1972 г. создано производственное объединение (ПО) чайных совхозов "Краснодарский чай". В его состав вошли Дагомысский, Верхне-Хостинский, Мацестинский, Солохаульский, Адлерский чайные совхозы и Лазаревский плодосовхоз. Валовой сбор зеленого чайного листа в объединении составил в 1980 г.—6093 т при урожайности 40,2 ц с га, в 1985 г. — 8000 т при урожайности 53,8 ц с га.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

В этот период учеными НПО по промышленному цветоводству и горному садоводству разработаны и внедрены в производство новые системы подрезки чайных растений, способы сбора чайного листа, методики орошения, удобрения, изготовлена машина для шпалерной подрезки и сбора листа, выведены новые селекционные сорта чая.

В этот период учеными НПО по промышленному цветоводству и горному садоводству разработаны и внедрены в производство новые системы подрезки чайных растений, способы сбора чайного листа, методики орошения, удобрения, изготовлена машина для шпалерной подрезки и сбора листа, выведены новые селекционные сорта чая.

В начале 90-х гг. чаеводческие хозяйства преобразовались в акционерные общества: "Краснодарчай", "Дагомысчай", "Шапсугский чай", "Хостачай", "Солохаульский чай", "Мацестинский чай" и агропромышленное товарищество "Адлерский чай".

Для переработки зеленого чайного листа построены 4 чайные фабрики: в Дагомысе (1939 г.), Адлере (1955 г.), Волковке (1992 г.), Шхафите (1992 г.).

В 1994 г. площадь чайных плантаций в Сочи составляла 1559 га.

2015-09-07

2015-09-07 779

779