В технологические карты должны быть включены все, в том числе и компьютерные, пункты обработки документной информации и, если они поддаются нормированию, сроки прохождения и обработки документов. В эти схемы включаются, как правило, все этапы создания документов от момента написания черновика. Схемы движения документов должны предусматривать и возможные варианты движения документов, например: когда документ от руководителя поступает непосредственно исполнителю, минуя все другие инстанции; или передачу почтовых отправлений, имеющих пометку «лично», непосредственно из службы делопроизводства адресату, минуя все инстанции и этапы обработки.

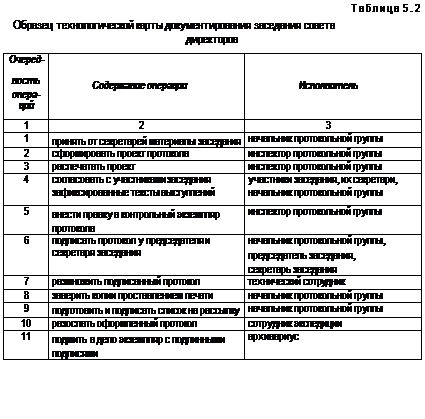

Самостоятельные карты и схемы рекомендуется разрабатывать для различных потоков и категорий документов: входящих, исходящих, внутренних, приказов по личному составу и по основной деятельности. Например, технологическая карта документирова

ния заседания совета директоров фирмы включает целый ряд последовательных операций (табл. 5.2).

|

|

|

После утверждения руководителем технологические карты и графические схемы движения документов приобретают нормативную силу. Распространена и практика их включения в инструкции по организации документационного обеспечения управления.

Именно на основе такого подхода проектировались лучшие унифицированные системы документации, на основе этого подхода строятся технологии проектирования систем электронного документооборота (СЭД).

Естественно, при реальном многообразии документов, создаваемых и обрабатываемых в офисе, подобная работа требует достаточно высокого уровня квалификации и значительных затрат труда и времени. Именно из-за этого обстоятельства разработка подобных схем в традиционных, давно установившихся системах управления проводится редко, как правило, только под давлением обстоятельств. Хотя какие-то элементы обязательно присутствуют в инструкциях и регламентах по документационному обеспечению отдельных видов работ, например коллегиальных органов управления; или специфических видов документов, например ограниченного доступа, жалоб граждан и др.

5.6. СТРУКТУРА БАЗ ДАННЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА ОРГАНИЗАЦИИ

Для обеспечения эффективного использования информации при принятии различного рода решений, предоставления в распоряжение специалистов всего массива информации по определенному вопросу в кратчайшее время, в организации должна быть построена рациональная поисковая система. Современная информационно-поисковая система (ИПС) должна включать информацию практически о всех документах, которыми располагает организация.

|

|

|

Основой построения поисковых систем является регистрация документов — фиксация факта создания или поступления документа путем проставления на нем даты и регистрационного индекса с последующей записью необходимых сведений о документе в регистрационной форме или входном формате.

Главное назначение регистрации — придание документу юридической силы, подтверждение факта его создания или поступления, поскольку, если поступивший документ не зарегистрирован, организация как бы не берет на себя ответственности за него, так как не подтвержден факт его поступления.

В соответствии с ГСДОУ регистрации подлежат все документы, требующие исполнения, учета и последующего использования в справочных целях: распорядительные, кадровые, плановые, отчетные, учетно-статистические, учебные, финансовые, бухгалтерские и др. Регистрируются как документы, используемые внутри или направляемые в другие организации, так и поступающие из вышестоящих, подведомственных и сторонних организаций или от частных лиц. На базе регистрационных данных строятся учет документов, поиск и контроль исполнения.

Регистрация производится децентрализованно по группам документов в зависимости от названия, автора и содержания документов в местах их создания и исполнения, например:

• приказы по основной деятельности регистрируются в службе ДОУ;

• приказы по кадрам — в отделе кадров;

• бухгалтерская документация — в бухгалтерии;

• учебная документация — в учебной части;

• переписка может регистрироваться по структурным подразделениям и (или) в службе ДОУ и т.д.

Вместе с тем децентрализация также должна основываться на единой системе регистрационных индексов, единых правилах регистрации, на всеобщей доступности регистрационных данных, естественно с соблюдением всех положений по конфиденциальности информации.

Рекомендуется составлять список документов, не подлежащих регистрации в службе ДОУ и сразу передаваемых в соответствующие службы, и документов, не регистрируемых вообще из-за их малой значимости. Часто составляется и утверждается руководителем организации единый список.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

подпись И.О. Фамилия

Дата

Перечень документов, не регистрируемых в службе ДОУ

1. Периодические издания (газеты, журналы, брошюры, книги).

2. Рекламные извещения, плакаты, проспекты.

3. Копии счетов на оплату.

4. Первичная документация бухгалтерского учета (авизо).

5. Поздравительные письма, телеграммы и открытки.

6. Пригласительные билеты.

Индекс документа составляется в зависимости от принятого для каждого массива документов принципа формирования дел. Обязательным элементом индекса является порядковый регистрационный номер в пределах регистрируемого массива, как правило за год. В комплексе с датой и названием он служит поисковым образцом документа и используется также для целей учета. Дополнения к порядковому номеру с целью облегчения поиска указывают код

места исполнения и хранения документа, принадлежности его к определенному вопросу, территории, периоду, корреспонденту, лицу и т.д.

Индексом документов, формируемых в дела лишь по названиям и авторам (бухгалтерские балансы, протоколы, наряды и др.), служит только порядковый номер в пределах регистрируемого массива.

При необходимости выделения части документов из единого регистрационного массива возможно использование дополнительного смыслового буквенного индекса. Так, при регистрации приложений, заявлений и жалоб граждан порядковый регистрационный номер дополняется начальной буквой фамилии заявителя, например И-221, К-212, А-213ит.д.; при регистрации приказов по вопросам управления кадрами порядковый номер дополняется буквой, например 18-К, 107-К и т.д.; к приказам по вопросам управления кадрами относятся приказы о приеме на другую работу, о предоставлении отпусков, о всех видах поощрений и увольнении, т.е. те, на основании которых вносятся записи в трудовые книжки сотрудников; при регистрации решений президиумов представительных органов порядковый номер можно дополнить буквой П, например 74-П, и др. Индекс документов, составленных несколькими организациями, например договоров, совместных постановлений, образуется из порядковых регистрационных номеров, присвоенных в каждой организации-авторе, их последовательность определяется последовательностью указания авторов в заголовочной части документа.

|

|

|

Формы регистрации документов. Ввод документа в ИПС производится путем записи его индекса и соответствующих реквизитов в регистрационные входные формы: регистрационно-контрольные карточки (РКК), экранные формы, регистрационные журналы.

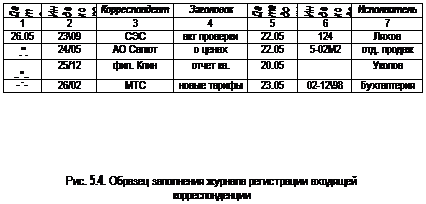

Журнальная форма наиболее исторически ранняя, но имеет один существенный недостаток — невозможность систематизации записей. Выход из положения приверженцы журналов регистрации находят в заведении самостоятельных, с собственным графлением журналов для регистрации:

• входящей корреспонденции (рис. 5.4);

• исходящей корреспонденции;

• входящих распорядительных документов от руководства;

• входящих телеграмм;

• исходящей переписки с руководством и т.д.

Слишком множественное дробление системы регистрации ведет к дополнительной путанице, поэтому ведение регистрационных журналов, безусловно, целесообразно только для документов, в состав индекса которых входит один порядковый номер (пропуска, справки, дипломы и т.д.), или в случаях минимального объема документооборота (в структурных подразделениях). Журнал возможно составлять и из отдельных листов-бланков, что позволит заполнять их с помощью любых средств записи и постепенно формировать сам журнал, в том числе с одновременным вводом информации в машинную память и ее распечаткой.

|

|

|

Картотеки. С помощью копировально-множительной техники создание регистрационных карточек можно облегчить путем копирования верхней части первого листа документа, где размещены основные сведения о нем: автор, название документа, дата, индекс, заголовок и т.д. через прозрачный трафарет. Для визуального различения регистрируемых групп документов на регистрационные формы могут наноситься цветовые коды — маркером по верхнему краю; ручные регистрационные карточки могут изготавливаться также на картоне различных цветов и различным шрифтом.

Некоторые ведомства в рамках своих полномочий рекомендуют типовые формы карточек подведомственным организациям, например Министерство образования и науки РФ рекомендовало для применения в вузах единый образец учетно-контрольной карточки. Контрольно-справочные картотеки делятся на две части: по неисполненным и исполненным документам. Первая часть картотеки служит для фиксации и поиска сведений о документах в процессе их исполнения и может выполнять контрольную функцию. Кар-

гаг

точки в ней могут систематизироваться по исполнителям, структурным подразделениям, корреспондентам, срокам исполнения документов.

По мере исполнения документов карточки с проставленными на них необходимыми отметками перемещаются из первой части картотеки в соответствующие разделы и рубрики второй части. Вторая часть картотеки служит для поиска уже исполненных документов. Карточки в этой части картотеки могут систематизироваться по вопросам, корреспондентам, номенклатуре дел. Аналогично целесообразно формировать и машинные базы данных.

В зависимости от объема документов, системы регистрации, контроля и задач поиска может вестись единая контрольно-справочная картотека (база данных) или несколько самостоятельных. Как правило, составляются самостоятельные контрольно-справочные поисковые системы по предложениям, заявлениям и жалобам, по ведомственным нормативам: приказам, решениям, поручениям, по кадровым распорядительным документам.

Чтобы не потерять порядок номеров при ведении карточной системы регистрации, в службах ДОУ иногда применяют дополнительные рабочие таблицы — «шахматки» для отметок об уже использованных порядковых регистрационных номерах. В нижней части такой таблицы проставляются сведения о структурном подразделении и месте хранения документов.

При использовании компьютерных технологий ввод сведений о документе в документную БД осуществляется непосредственно с документа с помощью клавиатуры и других устройств ввода (рис. 5.5). Одновременно может изготавливаться один экземпляр регистрационной формы в качестве страхового массива.

После неудачного внедрения единой автоматизированной контрольной системы в составе УСОРД в начале 1980-х гг. было признанно нецелесообразным добиваться введения единого, жестко регламентированного входного формата документной поисковой системы.

Проектирование входного формата компьютерной документной базы данных должно вестись в соответствии с применяемым в данной вычислительной системе программным обеспечением, выбор той или иной технологии ведения информационно-поисковой системы находится в компетенции руководства организации, с учетом необходимости обеспечить совместимость, понятность и полноту информационного содержания регистрационных массивов.

Рис. 5.5. Образец экранного формата для компьютерной регистрации

корреспонденции

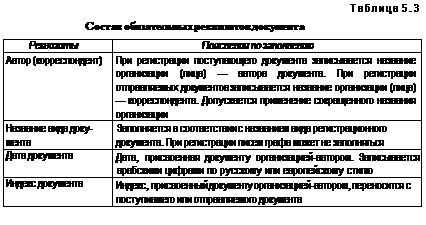

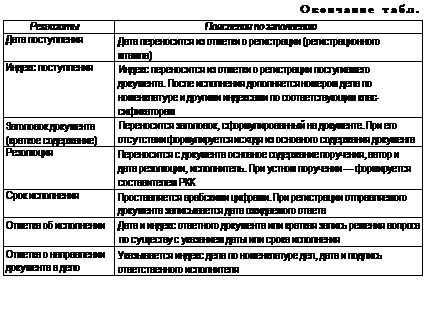

В ГСДОУ определен состав обязательных реквизитов, которые должны быть введены в качестве информационно-поисковых признаков документа, и правила заполнения этих информационных единиц (табл. 5.3).

5.7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Цели контроля исполнения. Действенный контроль исполнения документов должен прежде всего содействовать своевременному и качественному исполнению документов, обеспечению получения аналитической информации, необходимой для оценки деятельности структурных подразделений, филиалов, конкретных сотрудников. Фискальная функция для оптимизации технологий работы с документами является второстепенной.

Контроль исполнения включает несколько последовательных этапов:

• постановку документов на контроль;

• проверку своевременности доведения документов до исполнителей;

• предварительную проверку и регулирование хода исполнения;

• учет и обобщение результатов контроля исполнения документов.

Уровни контроля за документацией. Контроль исполнения, как правило, ведется на нескольких уровнях. Это контроль:

• своевременности исполнения поручений и документов;

• соответствия формы создаваемых документов их содержанию;

• соответствия применяемых унифицированных форм и бланков действующим нормативам и образцам;

• соответствия уровня и формы удостоверения каждого документа, соответствия подписей их расшифровкам;

• соответствия всех экземпляров на идентичность;

• включающий анализ существа и полноты исполнения поручений, заданий, ответов на запросы.

Такая многоуровневость контроля на практике выражается в том, что разные уровни контроля осуществляются в организации различными должностными лицами. Если контроль своевременности исполнения и соответствия экземпляров, подписей и т.д. осуществляет только служба ДОУ, то контроль правильности использования форм, бланков, структуры текста успешнее всего получается у сотрудников, ответственных за оформление проектов документов, естественно, при наличии у них соответствующих полномочий.

Контроль по существу содержания входит в обязательные должностные обязанности не только руководителей всех рангов, но и при большом объеме контрольных документов специального контрольного подразделения.

Основными задачами службы контроля в процессе контроля за исполнением документов являются:

• отслеживание хода и регистрация фактического исполнения зафиксированных указаний руководства, а также входящих, исходящих и внутренних документов, имеющих достаточно важное управленческое значение;

• обобщение сведений, получаемых в процессе отслеживания хода и результатов исполнения, и доведение этих сведений руководству в удобном формализованном виде;

• выработка предложений по ускорению документопотоков и укреплению исполнительской дисциплины.

По решению руководства организации контроль за исполнением документов может быть возложен и на сотрудника, не состоящего в штате службы ДОУ. Это довольно распространенная практика при подготовке распорядительных документов, в которых контроль исполнения может быть возложен на любого из сотрудников или взят удостоверяющим документ руководителем на себя.

Но централизация контроля за исполнением документов при этом является важным фактором его эффективной постановки.

В идеальном варианте должно контролироваться исполнение всех документов, однако трудоемкость этой деятельности и неравнозначная ценность документной информации привели на практике к еще одной классификации документов: на документы, подлежащие контролю за их исполнением, и документы, контроль за исполнением которых не так строг.

Перечень контролируемых документов составляется в свободной форме и утверждается руководством по представлению службы ДОУ с участием (согласованием) юридической службы организации. В состав документов, подлежащих обязательному контролю, наряду с документами вышестоящих органов и внутренними распорядительными документами включают и важные специфические документы, свойственные данной системе управления и имеющие конкретные сроки исполнения.

Для подавляющего большинства документов, циркулирующих в различных организациях и системах управления, сроки их исполнения отмечаются на верхнем поле применяемых контрольно-регистрационных карточек (РКК), что показано на рис. 5.6.

Информация о результатах контроля исполнения должна поступать тем руководителям, которые определяют необходимость контроля конкретных документов и сроки их исполнения.

1 2 3 4 5 В 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Корреспондент

Дата поступления и индекс документа Дата и индекс документа

Краткое содержание

Резолюция

Отметка об исполнении Место хранения

Рис. 5.6. Образец контрольно-регистрационной карточки

Сроки исполнения документов. Для периодически создаваемых документов, для документов, наиболее часто создаваемых в масштабах всего государства, отдельных направлений деятельности или конкретной организации устанавливаются типовые сроки их исполнения.

Так, типовые сроки установлены в указах Президента РФ, законах Российской Федерации, правительственных нормативных актах, например, для рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, депутатских запросов; для передачи документов постоянного хранения из ведомственных органов в государственные; для окончательного введения в силу подписанных документов и др.

Значительное количество типовых сроков установлено в ведомственных подзаконных актах, например, о предоставлении статистической и финансовой отчетности, о сроках предъявления претензий по качеству продукции, по подаче апелляций на решения финансовых и судебных инстанций и др. В организации могут быть установлены типовые сроки исполнения и для документов, не нашедших отражения в законах и других нормативных актах. После их утверждения и включения в Табель форм или инструкцию по ДОУ они также становятся типовыми для всех сотрудников организации.

Индивидуальные сроки исполнения указываются в тексте документа или резолюции при рассмотрении поступившего документа только в том случае, если этот срок отличается от установленного автором документа или отсутствует в составе типовых сроков.

Срок исполнения входящих документов общепринято исчислять с момента фиксации факта их поступления в организацию, а создаваемых — с момента их доведения до исполнителей, если в документе, конечно, не оговорен другой срок.

Срок исполнения может продлить только организация или должностное лицо, его установившие, или вышестоящее над ним руководство. В практике работы в том случае, когда срок исполнения документа к моменту его регистрации или при рассмотрении определен быть не может, устанавливается условный срок исполнения, который может быть откорректирован по ходу исполнения документа, например, при контроле исполнения исходящих документов.

Постановка на контроль. Техническим средством контроля за исполнением документов является входной формат контрольной системы (карточка или экранная форма), как правило, являющийся дубликатом регистрационного формата. Как, например, карточка контрольной системы, предложенная Унифицированной системой организационно-распорядительной документации.

При контроле устных поручений руководителя, незарегистрированных документов, при возвращении к документам, считавшимся исполненными, входной формат заполняется в самой контрольной службе. При постановке на контроль документов, содержащих ряд заданий, различных исполнителей и сроков исполнения, контрольный входной формат заполняется на каждое контролируемое поручение или задание. Для этого в схемах документооборота должно быть предусмотрено ознакомление службы контроля, последовательно или параллельно (например, в копиях), с подобными документами. В правой части верхнего поля самого документа ставят отметку о взятии его на контроль.

Контрольный массив организуется таким образом, чтобы независимо оттого, является ли документ внутренним, входящим или исходящим, документы могли классифицироваться по срокам исполнения по дням текущего месяца, а также на более длительные сроки исполнения.

В течение срока исполнения документа профессионально организованная служба контроля осуществляет регулярные проверки хода исполнения, результаты которой, как правило, также фиксируются в контрольном массиве. Ответственность за правильность представленной информации несут исполнители.

Проверки могут фиксироваться в устной или письменной форме. В последнем случае службой контроля готовятся письменные напоминания (рис. 5.7). Они могут быть посвящены как конкретному заданию, так и отдельному документу и исполнителю. Напоминания рассылаются руководителям структурных подразделений, а после заполнения подписываются ими и возвращаются в службу контроля для анализа исполнительской дисциплины.

Возможны также подготовка и рассылка напоминаний, содержащих сведения о документах, находящихся в одном или нескольких структурных подразделениях.

Проверка хода исполнения осуществляется обычно в следующие сроки, рекомендованные УСОРД:

• задания последующих лет не реже одного раза в год;

• задания последующих месяцев текущего года не реже одного раза в месяц;

• задания текущего месяца каждые 10 дней и за 5 дней до истечения срока исполнения.

Рис. 5.7. Примерная форма напоминания об исполнении документов

Передача документов на исполнение другим сотрудникам не является основанием для снятия их с контроля или переноса сроков исполнения.

Снятие документа с контроля. Это может сделать лишь должностное лицо, установившее контроль, либо ответственный исполнитель после фактического выполнения заданий, запросов, сообщения результатов заинтересованным лицам и организациям или другого документированного подтверждения исполнения. На самом документе часто проставляется отметка, подписанная лицом, подтверждающим исполнение:

С контроля снят.

Начальник группы контроля подпись Е.В. Некористова 24.07.2008

Возможна простановка отметки о снятии документа с контроля только в самом контрольном массиве (карточке, базе данных). По усмотрению руководства сведения об исполнении документов или отдельных заданий могут сообщаться в службу контроля в письменной или устной форме.

Если контрольная служба устанавливает, что содержание, форма и процедура исполнения не соответствовали заданию, она вправе вернуть документ на доработку без продления сроков исполнения.

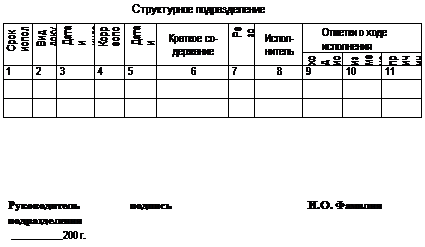

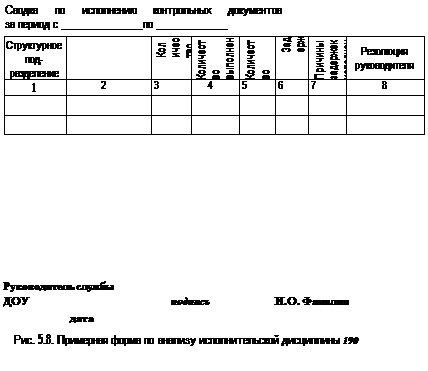

Данные о ходе и результатах контроля за исполнением документов периодически анализируются. Как правило, сведения о состоянии исполнительской дисциплины обобщаются ежемесячно. Поскольку типовые аналитические формы по контролю исполнительской дисциплины не определены, то они устанавливаются руководством организации по представлению службы ДОУ (рис. 5.8).

Наиболее наглядно результаты работы исполнителей выглядят, если в месячных сводках, представляемых руководству, указываются:

•

общее количество документов, находящихся в работе у исполнителя;

• количество (процент) выполненных с опережением установленных сроков;

• количество (процент) не выполненных или выполненных позднее установленных сроков;

• задержки исполнения в рабочих днях;

• причины задержек исполнения документов.

К характерным причинам неисполнения документов в срок обычно относятся:

• слишком высокая степень централизации полномочий;

• перегрузка исполнителей и руководителей разного уровня;

• недисциплинированность сотрудников и подведомственных организаций;

• недостаточные сроки для качественного исполнения;

• нерациональная система документооборота;

• недостаток технических средств оформления и тиражирования документов и др.

На основе результатов анализа разрабатываются и принимаются меры по ускорению исполнения документов, повышению исполнительской дисциплины, совершенствованию организации контроля и управления в целом.

5.8. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЛУЖБЫ

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

5.8.1. Организационная структура службы ДОУ

Термин «структура» обозначает каркас, основу. Любое предприятие имеет определенный каркас, связующий все его подразделения, службы, органы. Различают организационно-производственную структуру управления и организационную структуру управления.

Организационно-производственная структура отражает построение управляемой системы, структура управления — управляющей, а организационная структура предприятия — построение и взаимосвязь этих двух систем.

Структура управления должна отвечать назначению предприятия, его целям. Аппарат управления строится с учетом необходимого обоснования количества звеньев (по горизонтали) и ступеней, или уровней, управления (по вертикали). Звено управления — структурное подразделение или отдельные специалисты, выполняющие соответствующие функции управления. Звенья бывают ниже-, вышестоящие и равнозначные. Ступень (уровень) управления — совокупность равнозначных звеньев. Количество ступеней определяет тип структуры с точки зрения ее сложности. Структура может быть двух-, трех- и четырехступенчатой.

Количество звеньев на каждой ступени структуры управления зависит от объема работ по выполнению соответствующих функций. Тип структуры управления определяется типом организационной структуры предприятия.

Подразделения предприятия — это элементы внутренней структуры предприятия, выполняющие определенные функции и занимающие определенное место в процессе его производственно-хозяйственной деятельности. Любое предприятие состоит из действующих на началах внутреннего хозяйственного расчета или арендного подряда подразделений — производств, цехов, отделений, участков, ферм, бригад, звеньев, бюро, лабораторий, отделов и др.

Сложные организации осуществляют четкое горизонтальное разделение за счет образования подразделений, выполняющих конкретные задания и добивающихся достижения конкретных целей. Такие подразделения часто называют отделами, или службами, но существуют и другие названия. В небольших организациях разделение труда может не прослеживаться достаточно четко.

Подразделения обычно классифицируют либо по основным видам деятельности, либо по географическому признаку. Классическим примером горизонтального разделения труда на производственных предприятиях являются, например, производство, маркетинг, финансы.

Помимо горизонтального разделения труда в управлении существует вертикальное разделение труда, которое отделяет работу по координированию действий от самих действий.

Эти две формы разделения труда органично связаны между собой. Основные структурные подразделения имеют следующие названия в соответствии со структурой организации и выполняемыми функциями: управление, отдел, сектор, департамент, функциональная группа. Причем в управление могут входить несколько отделов.

Количество звеньев, подчиненных одному руководителю, не должно превышать установленной нормы управляемости (Ну). В настоящее время ориентируются на следующие нормы управляемости. Для бригадиров производственных бригад Ну составляет 25—30 человек, для начальников цехов — 6—12, а для руководителя предприятия — 5—8. Соблюдение нормы управляемости на каждом уровне управления позволяет обеспечить нормальный психофизиологический режим работы каждому руководителю.

Документационное обеспечение — один из важнейших видов управленческой деятельности, выполнение которой возлагается на специальное подразделение — управление, отдел, департамент, сектор и т.п.

В соответствии с требованиями Государственной системы доку-ментационного обеспечения управления (ГСДОУ) данное подразделение должно действовать на правах самостоятельного структурного элемента и подчиняться непосредственно руководителю организации. Название данного подразделения, его должностной состав, структура устанавливаются вышестоящей организацией, а если такой нет, то руководством организации. Типовые наименования данного структурного подразделения: управление делами, общий отдел, канцелярия, секретариат имеют одно общее наименование — служба доку мет анион кого обеспечения управления (ДОУ).

В небольших учреждениях, с незначительным объемом документооборота, создание данного структурного подразделения нецелесообразно, достаточно ввести в штат сотрудника, выполняющего всю работу по документационному обеспечению управления. Это может быть секретарь, секретарь-референт, инспектор по делопроизводству, документовед, делопроизводитель.

Основными задачами службы ДОУ являются:

• постановка и ведение информационно-документационно-го обеспечения управленческой деятельности;

• совершенствование форм и методов работы с документами;

• обеспечение единого порядка документирования;

• организация работы с документами;

• построение информационно-поисковых систем;

• контроль исполнения документов;

• подготовка дел к передаче в архив;

• сокращение документооборота;

2015-09-06

2015-09-06 1826

1826