Таблица 3.4

Типы экономических институтов

| Структура | Участники | |

| неопределенные | определенные | |

| Формальная | 1. Формальная структура для неопределенных участников | 2. Формальная структура для определенных участников |

| Неформальная | 3. Неформальная структура для неопределенных участников | 4. Неформальная структура для определенных участников |

К первому типу относятся конституции, законы и подзаконные акты, обычное право, постановления, типовые положения и общие контракты, ко второму – организации, создаваемые для известных будущих ее членов, единичные контракты под конкретную сделку и др. Третий тип охватывает нормы, обычаи, кодексы, привычки, существующие или «внедряемые» в тех или иных совокупностях экономических агентов. В четвертом рассматриваются неформальные организации, например клубы, а также нормы и заведенные порядки для определенных групп лиц. С учетом основных типов институтов может быть выполнен сравнительный анализ возникающих проблем.

|

|

|

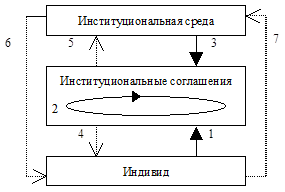

Институциональные соглашения и институциональная среда. Экономические организации, институты, соглашения и т.п. образуют единую структуру, которую можно назвать институциональной структурой общества. Воспользуемся трехуровневой схемой исследования в НИЭТ, предложенной О.Уильямсоном и представленной А.Е. Шаститко23 (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Трехуровневая схема исследования

На первом уровне – индивиды, или экономические агенты, на втором – различные институциональные соглашения в виде рынков, фирм, гибридных (смешанных) форм, на третьем – институциональная среда, включающая системообразующие правила игры. По О. Уильямсону, институциональная среда – это правила игры, определяющие контекст, в котором осуществляется экономическая деятельность. Базовые политические, социальные и юридические правила образуют основу производства, обмена и распределения24. Институциональная среда определяет характер отношений и связей между экономическими субъектами, которые формируют институциональное устройство (соглашения). Институциональное устройство – это контрактное отношение или структура управления, объединяющая хозяйственные единицы и определяющая способ их кооперации и/или конкуренции. Институциональное устройство влияет на функционирование и типы экономических организаций.

Кратко рассмотрим каждую из семи зависимостей, хотя, по О. Уильямсону, ключевыми являются первые три типа.

1. Поведенческие предпосылки, от которых зависят модели рынков, фирм и государства. Зависимость 1 характеризуется как поведение, противоречащее или соответствующее правилам игры, а также направленное на изменение (создание) правил, которые не являются системообразующими.

|

|

|

2. Влияние институциональных соглашений друг на друга, выражающееся в изменении отношений на рынке, или структуры рынка в результате действия фирм, или поведения фирм под влиянием рыночной ситуации. Рынок и фирма – полярные формы институциональных соглашений с точки зрения способа решения проблемы координации. Кроме того, существуют гибридные формы институциональных соглашений, такие как субподряд или франчайзинг (коммерческая концессия).

3. Изменение системообразующих правил игры, означающее изменения в ценообразовании, налогообложении, антимонопольном и таможенном регулировании, правилах лицензирования, регистрации предприятий и т.п. Все это влияет на сравнительную эффективность альтернативных институциональных соглашений, а значит, и экономических организаций. Это – опосредованное влияние, поскольку прежде всего изменяются затраты ресурсов на использование существующих институтов и создание новых, т.е. трансакционные издержки. Однако в данном случае изменения в институциональной среде рассматриваются как экзогенные.

4. Формирование институциональными соглашениями социальных условий жизни индивида, а более узко – правил игры, показывающее, что предпочтения индивидов могут рассматриваться как эндогенные. Другими словами, свойства предпочтений оказываются зависимыми от особенностей институциональных соглашений. Поскольку правила кооперации и конкуренции ограничивают набор возможностей для экономического агента, то тем самым ограничивается и размерность ситуации выбора. Соответственно изменение размерности и структуры ситуации выбора приводит к изменению предпочтений.

5. Влияние институциональных соглашений на институциональную среду, означающее опосредованное влияние индивида (если здесь проводится принцип методологического индивидуализма) на формирование системообразующих правил игры. Такое воздействие осуществляется через организацию, а в основе анализа данной зависимости лежит проблема коллективного действия. О. Уильямсон выделяет две формы воздействия на институциональную среду: инструментальную и стратегическую. Инструментальная форма носит координационный характер и позволяет улучшить положение всех участников, т.е. добиться Парето-улучшения, за счет изменений в законодательстве. Стратегическая форма влияния означает получение одной из групп специальных интересов распределительных преимуществ, что известно в теории как поиск ренты (рентоориентированное поведение) и вымогательство ренты. Это обстоятельство отражает двойственность институтов в условиях положительных трансакционных издержек.

6. Формирование институциональной средой социальных условий жизни индивида. Свойства данной зависимости аналогичны характеристикам зависимости 4. Однако большое значение для объяснения индивидуальных предпочтений будет иметь теория организованных идеологий.

7. Влияние индивида на институциональную среду посредством участия в политическом процессе, в частности в выборах. Данную зависимость также можно рассматривать в терминах предпосылок поведения, в результате чего можно выделить различные альтернативы объяснения формирования и изменения системообразующих правил игры. В частности, большое значение имеет информация об ожидаемых распределительных последствиях той или иной системы правил, которой располагает индивид.

Особенность НИЭТ заключается в том, что определенные проблемы одного или двух уровней анализа рассматриваются с соответствующими акцентами разными направлениями НИЭТ, которые, как было отмечено ранее, не являются полными заменителями. Однако по мере развития осуществляется заимствование приемов анализа одного направления для развития каких-либо аспектов другого, что может быть подтверждением «родственности» объединяемых в НИЭТ направлений.

|

|

|

26.

Трансакция: понятие, подходы к определению, элементы, типология.

Трансакция - деятельность человека в форме отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе, которые осуществляются в процессе планирования, контроля за выполнением обещаний, а также адаптации к непредвиденным обстоятельствам.

Права свободы рассматриваются как отдельная категория. В этом случае используется правовая точка зрения. Это связано с тем, что права свободы не принадлежат к категории прав собственности в юридическом смысле, даже если не ограничиваться континентальной правовой традицией и учесть особенности обычного права. Вместе с тем в рамках новой институциональной экономической теории права свободы вполне могут рассматриваться как подвид прав собственности. Это обусловлено акцентом на стимулы в определении значения прав для объяснения действий экономических агентов и взаимодействии между ними по поводу ограниченный ресурсов.

Есть и другой аспект определения трансакции. Институты обеспечивают распространение воли отдельного человека за пределы области, в рамках которой он может влиять на окружающую среду непосредственно своими действиями, то есть за рамки физического контроля. Такое распространение оказывается трансакциями в отличие от индивидуального действия как такового {акции) или обмена товарами.

Когда рассматривается трансакция, то в явном виде должны быть определены ограничения, социальный фон, или контекст, в котором они (действия) рассматриваются. Таким образом, трансакция оказывается действием, положенным взаимодействием между людьми.

В экономической теории взаимодействие между людьми рассматривается на фоне таких ключевых допущений как ограниченность ресурсов, следование собственным интересам. Вот почему трансакция содержит в неявной форме три момента, одновременно являющихся отражением трех видов социальных отношений: конфликта, зависимости и порядка16. В первом приближение конфликт можно определить как отношение взаимоисключения по поводу использования ограниченного ресурса. Взаимозависимость - отношение, отражающее взаимное понимание возможностей повышения благосостояния посредством взаимодействия. Порядок - отношение, посредством которого определяется не только суммарный выигрыш, но и его распределение между заинтересованными сторонами.

|

|

|

Предложенное определение трансакции позволяет анализировать различные формы хозяйственной деятельности в рамках одной и той же системы понятий. Тем самым данное определение - элемент общей экономической теории с точки зрения возможностей анализа альтернативных и/или взаимодополняющих экономических систем.

Определение трансакции и комментарии к нему дают возможность сформулировать последовательность дальнейшего изложения. Во-первых, следует рассмотреть виды трансакций. Во-вторых, выяснить, чем обусловлены сосуществование различных видов трансакций и процесс замещения одного их типа другим.

| В |

иды трансакций. Значение классификации трансакций состоит в том, что она показывает возможности сравнительного анализа дискретных институциональных альтернатив, опосредующих обмены между экономическими агентами. Дискретные институциональные альтернативы - это совокупность системно замкнутых (неделимых, взаимодополняющих) наборов правил, опосредующих взаимодействие между людьми по поводу ограниченных благ.

Один из вариантов классификации трансакций был предложен Дж. Коммонсом. Он выделял три типа трансакций: торговые, рационирования и управления17. Как уже отмечалось выше, в данном разделе речь пойдет только о чистых типах трансакций.

В торговой трансакции для осуществления фактического отчуждения и присвоения прав собственности и свобод необходимо обоюдное согласие сторон, основанное на экономическом интересе каждой из них в соответствии с относительной переговорной силой, юридическим статусом и т.п. Таким образом, в данной трансакции условием присвоения блага одним является признание контрагентом наличия ценности в вещи не меньшей, чем та, которой обладает для него вещь, находящаяся в его распоряжении.

Торговая трансакция — единственная форма, в которой возможно соблюдение условий симметричности правовых отношений между контрагентами.

Примерами трансакции сделки могут служить действия на рынке труда наемного работника и работодателя (или их союзов), поведение законодателей на политическом рынке, действия кредитора и заемщика на рынке временно свободных денежных средств. Каждая из сторон самостоятельно принимает окончательное решение об участии в обмене, хотя последний может быть и несимметричным, если, скажем, разрозненным предпринимателям противостоит сильный профсоюз, или наоборот. С этой точки зрения трансакция сделки осуществляется между равными в правовом отношении, но не обязательно равными в переговорной силе, де-факто, сторонами.

Однако в любом случае суть торговой трансакции состоит в обмене правами собственности на основе добровольного соглашения между обменивающимися сторонами, что является следствием симметричности правовых отношений, в которых оказываются данные экономические агенты. Законодатель может отдать свой голос в поддержку того проекта, в котором его интересы выражены относительно слабо, в обмен на аналогичную поддержку со стороны другого законодателя проекта, в котором заинтересован первый. Таким образом, с точки зрения современной экономической теории логроллинг, суть которого сводится к поддержке одного законопроекта в обмен на поддержку другого, является одной из форм торговой трансакции на политическом рынке.

В трансакции управления ключевым является отношение управления-подчинения, которое предполагает такое взаимодействие между людьми, когда право принимать решения принадлежит только одной стороне (вследствие делегирования, узурпации, приобретения и т.п.). Данный вид трансакций существует во внутрифирменных отношениях, в бюрократических организациях, а в более широком плане — во внутрииерархических отношениях. Трансакции управления существуют в силу того, что право на принятие решения (соответственно право свободы, по Дж. Коммонсу) обменивается на доход, ожидаемая полезность которого должна превышать ту, которая соответствует рыночной ставке заработной платы на рынке. В связи с этим условием контракты по найму рабочей силы радикально отличаются от других добровольных контрактов, делая необходимым выделение в качестве особого права свободы.

Типичными примерами трансакции управления является поведение раба и рабовладельца, рабочего и мастера, начальника и подчиненного в соответствии с формальными правилами. В трансакции управления поведение явно асимметрично, что является следствием асимметричности правового положения сторон и соответственно асимметричности правовых отношений. Объектами трансакции сделки являются права на обмениваемые блага. Объектом трансакции управления оказывается поведение одной из сторон правового отношения.

Если трансакция соответствует своему понятию, рабовладелец, мастер или начальник отдают команды, тем самым выражая непосредственно свою волю, а рабы, рабочие или подчиненные выполняют их вне зависимости от того, совпадает это с их интересами или нет. Команда - одностороннее ограничении набора допустимых действий, которые могут предпринимать рабы, рабочие и подчиненные и т.д..

В данном случае различия между типами команд существенного значения не имеют. В терминах проблемы выбора это означает, что процедура оценки альтернатив как средство их отбора вытесняется для управляемого ограничениями, оставляющими доступной лишь одну альтернативу. По крайней мере, так может быть представлен простейший вариант чистой трансакции управления. В свою очередь, эффективность ограничений обусловлена действенностью существующей системы санкционирования поведения, которая определяет не только структуру поощрений и взысканий, но и их интенсивность. Неопределенность не позволяет абсолютно точно специфицировать действия человека, так же как и смоделировать за него мыслительные процедуры для их осуществления, то есть полностью его «запрограммировать». И с этой точки зрения реальная трансакция — это комбинация элементов чистых типов трансакций.

В трансакции рационирования асимметричность правового положения сторон сохраняется, но место управляющей стороны занимает коллективный орган, выполняющий функцию спецификации прав. В частности, составление бюджета компании советом директоров, так же как и федерального бюджета правительством и утверждение органом представительной власти, решения арбитражного суда по поводу спора, возникающего между действующими субъектами, посредством которого распределяется богатство, являются трансакциями рационирования. Одна сторона (совет директоров, суд) определяет права другой (руководители подразделений, истец и ответчик).

Вместе с тем здесь возможны обращения одной стороны к другой, которые внешне могут напоминать переговоры: для доказательства возможности присвоения или необходимости отчуждения блага необходимо представить достаточные основания. Однако только одна сторона обладает исключительным (формально) правом принятия окончательного решения. Рационирующий субъект вовсе не обязательно обладает возможностью определять действия рационируемого (как это происходит в трансакции управления).

В отличие от трансакции управления активную роль в реализации прав свобод выполняют претенденты на соответствующую долю богатства. В отличие же от трансакции сделки переговоры осуществляются в виде выдвижения аргументов, подачи прошении, красноречия. Таким образом, порядок действии в трансакциях управления и рационирования каждой из сторон определяет особенности получаемого результата.

Одни и те же операции могут быть опосредованы различными типами трансакций в зависимости от правил, которые упорядочивают взаимоотношения между экономическими агентами. Так, например, если не существует ограничений на уровень процента, взимаемого коммерческими банками, то предоставление и получение кредита — с обеих сторон преимущественно трансакция сделки. Более того, если со стороны спроса и со стороны предложения действует достаточно большое количество экономических агентов, то образующаяся в результате цена будет восприниматься каждым из них как нечто внешнее.

Если же государство устанавливает максимальный уровень ставки процента и он оказывается эффективным (ниже потенциально равновесного), то потери в денежном доходе банка могут быть компенсированы возможностью навязывать свою волю в принятии решений, то есть использовать трансакцию управления или самим устанавливать правила, которые определяют права той или иной категории заемщиков. Таким образом, происходит «вкрапление» элементов трансакции рационирования (или управления) в трансакцию, которая, на первый взгляд, является трансакцией сделки.

При анализе отношений между рабом и рабовладельцем, начальником и подчиненным трансакция управления дополняется трансакцией сделки, что позволяет говорить о существовании пусть имплицитного, но контракта. По сути дела, на таком подходе к анализу внутрииерархических отношений в рамках принудительно направляемого (централизованно управляемого) хозяйства была построена концепция административного рынка, экономика согласований, использовавшаяся для объяснения организации обмена в рамках хозяйственной системы, формально характеризующейся строго централизованным порядком принятия решений.

Определение содержания трансакции, выяснение ее соотношения с правилами как ключевыми компонентами института позволяют представить одну из наиболее интересных проблем современной экономической теории — проблему трансакционных издержек.

Рассмотренные виды трансакций позволяют провести различие между понятием «трансакция» и «обмен благами». Ключом к проведению различия между этими двумя понятиями является абстракция от пространства и реального времени, в котором протекают хозяйственные процессы. Чистый обмен осуществляется мгновенно и не имеет пространственно-временной составляющей.

Строго говоря, «похожей» на обмен благами является только торговая трансакция. Различие между торговой трансакцией и обменом благами становится более очевидным, если развести их не только во времени (по принципу «легальный контроль — будущий физический контроль»), но и по характеру воспроизводимости. Если торговая трансакция — это присвоение одних прав посредством отчуждения других, то обмен предполагает сделку в физическом выражении, то есть перемещение благ, значимость которых выражается в ценности прав на них. Фьючерсные сделки — это наиболее чистый пример трансакции в отличие от обмена, когда продается и покупается только право на приобретение или продажу товара в будущем, хотя последний может еще не существовать, например зерно (если сделка заключается весной N-ro года о поставке соответствующей партии зерна урожая N-ro года осенью по заранее оговоренной цене).

При разграничении обмена благами и трансакции может быть также использовано двойное значение понятия «товар», которое вкладывал в него Дж. Ком-монс19 — технологическое и собственническое (proprietary). В соответствии со здравым смыслом, основанным на непосредственном восприятии взаимодействия между экономическими агентами, из рук в руки передается только определенное количество товара X в обмен на определенное количество денег М. Между тем важнейшим моментом данного процесса являются двойное отчуждение и присвоение прав собственности. Таким образом, строго говоря, предлагаются к покупке и продаже права собственности не товары, а не непосредственно объекты права собственности. Соответственно цена блага отражает не только его ценность, основанную на физических характеристиках, но и ценность, связанную с набором отчуждаемых и присваиваемых прав. Сформулированный подход к разграничению торговой трансакции и обмена благами корреспондирует с понятием бьюкененовского товара, который определяется как пара, состоящая из «обычного» товара (блага) и определенной контрактной формы его покупки или продажи20.

27.

Трансакционные издержки и их виды. Способы снижения трансакционных издержек.

В экономическую науку термин «трансакционные издержки» вошел благодаря Р. Коузу. трансакционные издержки, это издержки заключения сделки.

Р. Коуз выдвигает одну из основополагающих идей неоинституцинальной экономической теории, заключающейся в том, что сокращение трансакционных издержек является главной функцией институтов.

трансакционные издержки представляют собой ценность ресурсов, затрачиваемых на осуществление трансакций. И для объяснения феномена трансакционных издержек [наиболее существенны два момента:

• несовпадение экономических интересов взаимодействующих друг с другом индивидов;

• существование неопределенности.

трансакционные издержки возникают тогда, когда индивиды обмениваются правами собственности и охватывают виды деятельности, имеющие отношение к этому процессу. К таким видам деятельности носятся:поиск информации о ценах и качестве, торги, надзор за партнерами по контракту, защита прав собственности от посягательства третьей стороной. различают виды (или элементы) трансакционных издержек.

Издержки поиска информации, или издержки выявления альтернативтив. ИздерЖКИ обусловленные поиском наиболее выгодной цены и других условий контракта. Совершенно очевидно, что перед тем, как будет совершена сделка или заключен контракт, нужно располагать информация о том, где можно найти потенциальных покупателей и продавцов соответствующих товаров и факторов производства, каковы сложившиеся на данный момент цены и проч. Издержки такого рода складываются из затрат времени и ресурсов, необходимых для ведения поиска, а также из потерь, связанных с неполнотой и несовершенством приобретаемой информации. Для минимизации данного рода издержек используются такие институты, как биржи, а также реклама или репутация. Чем сильнее товарный знак является источником информации и чем значительнее экономия на издержках поиска, тем выше при прочих равных условиях может быть цена, которую назначает продавец.

Разновидностью издержек поиска информации являются издержки измерения. Издержки этого рода связаны с тем, что любой продукт или услуга — это комплекс характеристик, и в акте обмена неизбежно учитываются лишь некоторые из них, причем точность их оценки (измерения) бывает чрезвычайно приблизительной. Издержки измерения растут с повышением требований к точности. Эти измерения заключаются в определении некоторых физических параметров обмениваемых прав (цвета, размера, веса, количества и т. д.), а также в определении ПРАВ собственности (права пользования, права получения и отчуждении хода).

Выделяют 3 категории благ: опытные, исследуемые, доверительные. Блага с запретительно высокими издержками измерения качества до их приобретения называются опытными. Блага со сравнительно дешевой процедурой предварительного определения качества называются исследуемыми. Качество последних сравнительно легко может быть оценено до покупки. Качество благ второго типа (исследуемых) можно установить путем осмотра, предшествующего покупке, тогда как качество благ, относящихся к первому типу (опытных), — только в процессе использования этого продукта. Что касается доверительных благ, то для них характерны высокие издержки измерения как до, так и после покупки. К доверительным благам относятся медицинские и образовательные услуги, действие которых растянуто во времени и достаточно сложно идентифицируемо.

Уже упомянутый институт рекламы — фактор, уменьшающий не только издержки поиска информации, но и трансакционные издержки измерения.

Институциональной реакцией на издержки измерения в первую очередь стала не реклама, а система мер и весов. Последняя сделала сопоставимыми различные количества благ, тем самым существенно облегчив обмен и обеспечив громадную экономию издержек измерения. важным элементом трансакционных издержек являются издержки ведения переговоров.

Очевидно, что разработка условий контракта, призванного придать устойчивость взаимоотношениям, требует и ресурсов времени, и отвлечения значительных средств на проведение переговоров обусловиях обмена, на заключение и оформление самих контрактов. Инструментом снижения издержек этого рода является стандартизация договоров, если ситуации, которые регулируются с помощью данных контрактов, типовые с точки зрения взаимных обязательств сторон. Кроме того, для снижения издержек заключения контракта используют в качестве гаранта третью сторону, которая отчасти может компенсировать недостаток взаимного доверия сторон.

Издержки оппортунистического поведения. Сюда относятся различные случаи лжи, обмана, бездельничанья на работе и т. д. При этом принимается за аксиому, что максимизирующие полезность индивиды всегда будут уклоняться от условий договора в тех пределах, в каких это не угрожает их экономической безопасности. Таким образом, издержки оппортунистического поведения сводятся к затратам, предотвращающим данный тип поведения.

Издержки спецификации и защиты прав собственности. Проблема спецификации прав собственности возникает практически повсеместно, если воспроизводится система взаимодействия между людьми по поводу ограниченных ресурсов. Сюда входят издержки, связанные с защитой заключаемых контрактов от их невыполнения, а также от посягательств на права собственности со стороны третьих лиц. При этом защита может осуществляться как самими участниками договора, так и нейтральной по отношению к ним стороной, выступающей справедливым, беспристрастным арбитром на эту роль в процессе исторического развития выдвинулось государство. И, естественно, в эту категорию трансакционных издержек входят расходы на содержание судов, арбитража, государственных органов. Сюда же относятся затраты времени и ресурсов, необходимые для восстановления нарушенных прав.

Однако существуют и другие классификации трансакционных издержек. Уильямсона они подразделяются на две группы: предварительные и окончательные. Предварительные этапы сделки включают в себя поиск партнеров сделки и согласование их интересов. К окончательным этапам сделки относятся оформление сделки и контроль за ее выполнением. к «предварительным»: издержки поиска информации, издержки ведения переговоров издержки измерения качества товаров и услуг издержки заключения контракта. К «окончательным»:издержки мониторинга и предупреждения оппортунизма, издержки спецификации и защиты прав, издержки защиты от необоснованных претензий со стороны третьих лиц.

28.

Права собственности. Традиции в понимании права собственности. Классификация прав собственности.

Сущность прав собственности. Право собственности – одно из фундаментальных понятий экономической теории. С одной стороны, оно может рассматриваться как режим собственности, как важный институт, а с другой – как отдельные права, являющиеся элементами целостной системы.

В первом случае права собственности являются определенными «правилами игры», регулирующими взаимоотношения между людьми по поводу ограниченных ресурсов. Второй подход изучает пучки правомочий, имеющиеся у того или иного агента. С. Пейович и Э. Фуруботн дали следующее определение: «Права собственности понимаются как санкционированные поведенческие отношения, возникающие между людьми в связи с существованием благ и касающиеся их использования. Эти отношения определяют такие нормы поведения по поводу благ, которые любое лицо должно или соблюдать, в своих взаимодействиях с другими людьми, или же нести издержки из-за их несоблюдения… Господствующая в обществе система прав собственности есть в таком случае сумма экономических и социальных отношений по поводу редких ресурсов, в рамках которой отдельные члены общества противостоят друг другу»15.

Важные моменты, вытекающие из этого определения, состоят в следующем. Собственность или права собственности нужно отличать от объектов собственности, т.е. материальных или нематериальных объектов, на которые распространяется право собственности. Отношения собственности – это отношения между людьми, а не отношения между людьми и вещами. Установление прав собственности имеет смысл в условиях ограниченных ресурсов, когда могут возникать конфликты по поводу их использования, а права собственности позволяют ограничить и разрешить эти конфликты. Иными словами, права собственности определяют возможные способы использования ограниченных ресурсов как исключительную прерогативу отдельных индивидов или групп. Права собственности носят многосубъектный (индивидуум, фирма, государство и др.), многоуровневый характер (права низшего уровня оказываются объектом прав высшего уровня), а также отличаются режимами своего применения.

Права собственности закрепляются не только государственной властью (законами, судебными решениями и т.д.), но и традициями, обычаями, нормами, а поэтому действительно являются «правилами игры», принятыми в обществе. Поведенческий смысл прав собственности состоит в том, что они стимулируют деятельность, изменяя издержки разных способов поведения. Например, несанкционированное поведение, продиктованное отрицательными стимулами, увеличивает издержки своего осуществления за счет возможного наказания. В итоге соблюдение или нарушение правил сводится к актам добровольного экономического выбора, и сами права имеют экономическую ценность.

Права собственности определяются и гарантируются некоторой управляющей структурой или порядком, т.е. системой норм, а также инструментами, защищающими этот порядок. Обеспечение порядка может быть чисто внутренним или же устанавливаться ожиданиями специфических внешних последствий. Институциональная экономика имеет дело со вторым случаем, т.е. с гарантиями, основанными на санкциях, установленных либо законом, либо обычаем16.

Итак, собственность – это институт, который предоставляет людям свободу распоряжаться ограниченными ресурсами17. Эта свобода означает закрепление определенных прав за собственником и запрещение другим вмешиваться в реализацию этих прав. Собственники имеют юридические полномочия действовать или воздерживаться от действий, но без жестких обязанностей делать то или другое, если только они добровольно не взяли на себя обязанности по договору.

Режим чистой собственности (pure property regime) объединяет свод законов, который устанавливает полные и совершенные права собственности и предусматривает их защиту. Полная и совершенная защита от вмешательства частных лиц или органов власти включает запрет на нарушение владения, вторжение, кражу, уничтожение, зловредность, загрязнение, затопление, несанкционированное использование, присвоение, экспроприацию, захват и национализацию. Нарушение прав собственности грозит привлечением к гражданской, судебной или уголовной ответственности за причиненный ущерб.

Собственник пользуется наибольшей свободой тогда, когда имеет возможность делать со своими ресурсами все, что не причиняет вреда другим, т.е. свобода действий собственника ограничивается требованием безущербности для других. Это положение называется принципом ограниченной максимальной свободы. Понятие «вред» включает в себя причинение боли, страха, травмы, потерю дохода или имущества. Чт следует считать причинением вреда другим, определяется социально-правовыми нормами. Правовые нормы, применяемые для оценки вреда и определения меры ответственности, закреплены в праве собственности, гражданском, договорном, уголовном праве и т.д., а также в антитрестовском законодательстве и административном праве. Следовательно, собственность юридически встроена в более широкую нормативную систему.

Рассмотрим право собственности на микроуровне как набор частичных правомочий. Выделяется два подхода к пониманию права собственности – континентальный и англосаксонский. Первый подход означает концентрацию всех прав собственности на объект в руках одного владельца. Этот подход воплощен в Кодексе Наполеона, где частная собственность провозглашается неприкосновенной, неограниченной и неделимой. Англосаксонский подход допускал возможность дробления собственности на какой-либо объект на правомочия нескольких лиц. В настоящее время преобладает англосаксонская традиция как более реальная, гибкая и отвечающая сложным процессам современного общества. В этом подходе право собственности определяется как «пучок частичных правомочий», хотя классификация может проводиться по разным признакам.

Следуя С. Пейовичу и Э. Фуруботну, принято считать, что право собственности состоит из трех основных элементов: 1) право пользоваться имуществом (usus); 2) право присваивать доход от имущества (usus fructus); 3) право менять его форму, содержание и местонахождение, включая право передачи ресурсов на время или насовсем (abusus)18. Пучок прав, связанных с конкретным ресурсом, обычно состоит из нескольких частей: некоторые права могут быть использованы сообща при открытом доступе (т.е. они неэксклюзивны и непередаваемы), другие могут быть ограничены в присвоении дохода (т.е. они эксклюзивны, но непередаваемы) и, наконец, третьи могут быть частными (т.е. и эксклюзивными, и передаваемыми). Например, некий индивид может обладать (частным) правом на эксклюзивное использование куска земли с определенным набором разрешенных действий (например, выращивание пшеницы, но не марихуаны), право на присвоение какого-либо полученного дохода и право на добровольную передачу этих прав другим лицам по взаимно согласованным ценам; другой индивид может владеть (usus fructus) правом прогуливаться по этой земле и каждый в сообществе может разделить (общее) право на дым от сжигания мусора и шум.

В соответствии с известным перечнем, данным английским юристом А. Оноре, выделяется одиннадцать правомочий19.

1. Право владения, суть которого состоит в осуществлении физического контроля над вещью. Это правомочие является основным в определении понятия собственности и лежит в основе исключительности права собственности.

2. Право пользования, состоящее в извлечении личной выгоды (если речь идет о пользовании в узком смысле слова) или пользовании объектом собственности как благом более высокого порядка (если речь идет о пользовании в широком смысле слова).

3. Право управления включает в себя возможность определения направления, в котором может быть использована данная вещь, а также круга лиц и порядка (границ) доступа к ресурсу.

4. Право на доход, который может проистекать из непосредственного пользования вещью (имплицитный доход) или пользования вещью другими индивидами (доход в явной форме – денежной или натуральной).

5. Право на капитал (или капитальную стоимость), которое предполагает возможность дарения, продажи, проматывания, изменения формы или уничтожения блага. Данное право включает межвременной аспект в отношения между людьми по поводу того или иного блага.

6. Право на безопасность, которое предполагает защиту от вредного воздействия на поток доходов в виде экспроприации даже при условии наличия компенсационной системы.

7. Право на передачу вещи по наследству. Существование данного права обусловлено тем, что после смерти обладателя данная вещь перестает быть ценной для него, однако интерес к ней как активу сохраняется для других.

8. Бессрочность, которая состоит в отсутствии каких-либо временных границ в осуществлении правомочий, т.е. чем больше временной горизонт, тем выше ценность данного актива для его обладателя.

9. Запрет вредного использования. По сути это «отрицательное» право, которое не разрешает использовать вещь таким образом, чтобы это было связано с вредом, наносимым имуществу других агентов.

10. Ответственность в виде взыскания. Это право дает возможность отчуждать вещь в уплату долга, а значит, позволяет использовать имущество в качестве залога и соответственно формулировки достоверных обещаний при заключении сделок.

11. Право остаточного характера, которое состоит в «естественном» возвращении переданных кому-либо правомочий по истечении срока передачи, в силу утраты силы договора или по иной причине.

Таким образом, права собственности – это система взаимосвязанных элементов, причем некоторые из них являются взаимодополняющими и не имеют ценности один без другого. Например, ограничение права на получение дохода от ресурса может привести к полной утрате заинтересованности в его использовании. Абсолютное и относительное право собственности характеризуется по отношению к членам общества: абсолютное – по отношению ко всем остальным членам общества; относительное – по отношению к некоторым членам общества. Экономические правила могут быть формальными и неформальными, поэтому и права собственности могут быть правами де-юре и де-факто.

Большое значение для характеристики права собственности имеет процесс его спецификации, а также размывания. Спецификация права собственности означает определение объекта права, субъекта права, а также набора правомочий, которыми он располагает. Противоположным процессом является размывание прав собственности, что имеет место, когда они либо неточно установлены и плохо защищены, либо попадают под разного рода ограничения (прежде всего, со стороны государства). Чистый режим частной собственности означает исчерпывающую спецификацию и полную защиту всех правомочий. Размывание прав собственности, ослабляя их исключительность и отчуждаемость, сужает возможности экономического выбора агентов и снижает ценность объекта права. Значит, чем лучше специфицированы и защищены права собственности, тем большую ценность они представляют.

Необходимо сравнить процессы ограничения и расщепления права собственности. Ограничения налагаются, как правило, в принудительном порядке государством, часто в целях перераспределения прав собственности. Расщепление или дробление права собственности происходит в форме добровольного обмена, по инициативе самих собственников. Спецификация прав зачастую требует больших затрат, поэтому она должна осуществляться до того предела, где дальнейший выигрыш от сокращения «размытости» прав не покрывает связанных с этим затрат. Поэтому нормальным является существование некоторых ресурсов с плохо определенными или не установленными правами, но это влияет на эффективность экономики в целом.

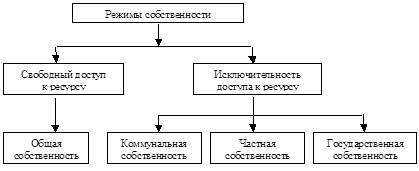

Режимы собственности. Выделяются следующие режимы собственности: общая, коммунальная, частная и государственная. Рассмотрим сущность, преимущества и недостатки каждого из них (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Режимы собственности

Общая собственность (синоним – свободный, или открытый, доступ к ресурсу) означает, что ни один из индивидов, претендующих на один и тот же ресурс, не находится в привилегированном положении, и никто не имеет права исключить других из доступа к данному благу. Права на эту собственность плохо определены, отсутствует режим исключительности и отчуждаемости собственности. Примерами собственности свободного доступа могут быть грибной лес, озеро, где можно ловить рыбу, парковая зона, пастбище для выпаса скота и др.

Такая собственность фактически не требует издержек для своего поддержания, а набор правил, регламентирующих ее использование, – минимален. Она встречается там, где затраты по спецификации и защите прав собственности очень высоки и превышают ожидаемые от спецификации выгоды. Например, трудно проконтролировать, сколько рыбы выловили в реке или сколько грибов собрали в лесу. Режим свободного доступа может сохраняться для ограниченных благ. Поэтому самое простое правило использования ресурса свободного доступа гласит: «первым пришел – первым воспользовался» (first came – first served). Например, первый рыбак занял удобное место для ловли рыбы у реки, или первый пришедший занял скамейку в парке.

Общая собственность может выступать как средство защиты от естественных монополий. Однако она имеет множество недостатков. Во-первых, подрывается связь между деятельностью индивида в режиме свободного доступа и результатами этой деятельности. Всем известна проблема борьбы с теми, кто выкапывает в открытом поле картошку, не ими посаженную. Во-вторых, общедоступные ресурсы не могут переходить к тем агентам, которые эффективнее их используют. Преимущества общественного разделения труда и специализации не используются в полной мере. В-третьих, усилия агента тратятся на захват ресурса, реализацию стремления опередить других. Поэтому механизмом рационирования использования ресурсов в условиях общей собственности служит институт очереди. Кроме того, могут вводиться неценовые ограничения, такие как охотничьи сезоны, запрет на использование определенных орудий лова и т.д. В-четвертых, решения принимаются исходя из короткой перспективы, отсутствуют стимулы к инвестированию, используются трудоемкие технологии, а значит, ниже производительность труда.

Коммунальная собственность означает, что исключительными правами собственности на данный объект обладает только часть экономических агентов (определенная группа, община) из рассматриваемого множества. Например, озеро находится в коммунальной собственности рыбаков. Примерами коммунальной собственности являются кооперативы разных типов, отчасти полные товарищества в лице своих полных товарищей. Это промежуточный вариант между свободным доступом и частной (государственной) собственностью.

Система коммунальной собственности обладает режимом исключительности, так как свободный доступ к данному ресурсу со стороны аутсайдеров закрыт. Однако в рамках коммунальной собственности может возникнуть эффект свободного доступа, что требует введения правил, регулирующих доступ к ресурсу инсайдеров. Коммунальная собственность не исключает отчуждаемости и передачи доли от одного человека к другому. Но обычно эта передача сопровождается специальными требованиями к условиям входа-выхода в (из) группу, являющуюся субъектом соответствующего набора правомочий. Например, в кооперативе может действовать условие в виде согласия других членов кооператива на передачу доли собственности другому лицу и т.п.

Коммунальная собственность обладает определенными преимуществами. По сравнению с частной собственностью здесь ниже издержки по защите прав собственности, так как возникает эффект экономии на масштабе, в том числе связанный со специализацией части группы на обеспечении режима исключительности. Коммунальная собственность жизнеспособна в тех условиях, в которых определеннее границы ресурса, технология его использования относительно статична, а группа совладельцев сравнительно невелика и однородна, т.е. экономические интересы ее членов близки или совпадают. Общность интересов облегчает решение вопроса о регулировании доступа к ресурсу, уменьшает оппортунистическое поведение в форме отлынивания. Агрегирование индивидуальных предпочтений посредством процедуры голосования происходит с меньшими трансакционными издержками, поскольку эти предпочтения близки друг к другу.

Коммунальная собственность имеет и определенные недостатки. Она не защищена от сверхиспользования ресурса со стороны инсайдеров, а значит, включает издержки, связанные с принятием решений о регулировании доступа. Частная собственность устанавливает исключительные права, а значит, институциональную преграду сверхиспользованию ресурсов. Право частной собственности означает, что отдельное физическое или юридическое лицо обладает всем «пучком» правомочий или некоторыми правомочиями «пучка». В условиях частной собственности право отчуждения реализуется через рынок. Однако может действовать и размытое право в том случае, когда существует формальный запрет на отчуждение, например запрет на продажу земли.

Преимуществами частной собственности являются защищенная свобода принятия решений относительно объекта собственности, прямая связь между деятельностью агентов и результатами деятельности, высокая мотивированность агентов, использование преимуществ общественной организации труда, возможностей специализации, поощрение нововведений, благоприятные условия для использования неявного знания и принятие на себя риска и ответственности за принятые решения. В целом отмеченные преимущества ведут к эффективному использованию ресурсов.

Несмотря на указанные преимущества существуют ограничения на распространение частной собственности. Во-первых, имеются существенные издержки по спецификации и защите прав собственности, которые определяются как институциональными, так и технологическими факторами. Защита и спецификация прав собственности может поддерживаться государством, самим субъектом права, социальными нормами, нарушение которых ведет к применению этических, экономических и юридических санкций. Во-вторых, факторами, определяющими распространение частной собственности, являются материально-технологическая среда общества, степень и возможность развития рынка, господствующая идеология и научные представления, развитие правовой базы и эффективность экономической политики государства, действующие неформальные нормы, доминирующие принципы системы образования, а также других сфер, формирующих систему ценностей в обществе. Понятно, что эти факторы могут как способствовать, так и препятствовать распространению частной собственности в пространственном и временном аспектах.

Государственная собственность означает, что всем «пучком» или разными его элементами владеет исключительно государство. Система государственной собственности специфицируется и защищается совокупностью формальных правил и предполагает существование режима исключительности доступа к ресурсам, причем не только для аутсайдеров, но и инсайдеров. Она существует там, где преимущества коммунальной и частной собственности выражены слабо. Распоряжение государственной собственностью осуществляется не непосредственно, а опосредованно, через политический процесс и многоуровневую систему представителей в виде государственных организаций и их руководителей. Государственная собственность не является отчуждаемой, так как ее нельзя свободно продать или ликвидировать какую то ее долю. В силу этого она не поддается расщеплению. Например, нельзя продать долю собственности на оборону и купить долю собственности для нужд образования или здравоохранения. Государственная собственность может быть эффективной формой организации в случае производства общественных благ, например обороны; средством по ограничению поведения безбилетников, когда его нельзя ограничить другими способами.

Вместе с тем государственная собственность тоже имеет недостатки и ведет к определенным потерям эффективности. В системе государственной собственности число собственников и массив объектов велики. Возникает необходимость делегирования прав наемным агентам по принятию решений об использовании объектов государственной собственности. В связи с этим остро встает проблема принципала–агента. Возникает необходимость наличия контрольного аппарата, минимизирующего издержки оппортунистического поведения. В этой системе собственности больше проявляются проблемы общедоступности, так как издержки обеспечения соблюдения прав государственной собственности очень высоки. Могут теряться преимущества специализации, возникать проблемы с инновациями и производительностью труда, а в целом ресурсы могут не попадать к агентам с более высокой эффективностью их использования.

Последствия государственной собственности оцениваются теоретиками нового институционализма весьма критически22. Деятельность государственных предприятий серьезно страдает от политизации, подчинения внеэкономическим целям. Так, невозможно получить биржевую оценку качества управления государственным предприятием; контроль со стороны собственников (налогоплательщиков) за поведением управленческого аппарата резко ослаблен; рынок не проявляет интереса к таким предприятиям, уклоняясь от участия в их реорганизации. Государственные предприятия склонны к накоплению избыточных производственных мощностей и раздуванию штатов, отдают предпочтение строительству зданий и сооружений в ущерб активным элементам капитала, избирают менее рискованные инвестиционные проекты, медленнее реагируют на изменения в спросе, тормозят нововведения. Их менеджеры располагают лучшими возможностями для переключения ресурсов фирмы на свои личные цели, имеют более длительные сроки службы. Кроме того, государственные чиновники могут извлекать частные доходы из государственной собственности, что относится к коррупции.

29.

Сущность контракта и его виды.

Сущность контрактов. Кроме конституционных и экономических правил, важнейшими из которых являются права собственности, существуют правила, структурирующие во времени и пространстве отношения между двумя (и более) экономическими агентами на основе спецификации обмениваемых прав и обязательств в соответствии с достигнутым между ними соглашением.

К этим правилам относятся контракты. Под контрактом понимается двусторонняя (или многосторонняя) законная трансакция, в которой две стороны (или много сторон) согласились на определенные взаимные обязательства. В определении американского социолога в области права С. Маколэя кроме соглашения сторон об их отношениях (планировании отношений) подчеркивается наличие законных санкций (законного принуждения) как основной характеристики контракта. Основополагающими принципами контрактных обязательств являются: 1) свобода контракта, т.е. свобода заключения, определения содержания и формы контракта, свобода выбора контрагентов; 2) ответственность за выполнение контракта, т.е. нарушение условий контракта служит основанием для привлечения нарушителя к ответственности. Поэтому составными частями контракта является описание обязательств сторон и санкций в случае нарушения принятых обязательств.

Типы и особенности контрактов. Классификация контрактов осуществляется с правовой и экономической точек зрения1. С правовой точки зрения выделяются следующие типы контрактов.

1. Контракт купли-продажи предполагает на основе соглашения передачу на постоянной основе прав собственности на соответствующий актив от одной стороны к другой. В связи с заключением данного контракта возможен как предконтрактный, так и постконтрактный оппортунизм.

2. Контракт найма существует в двух видах: контракт найма физического объекта (аренда) и контракт найма личной собственности. Если в первом случае арендатор получает на определенный срок не только право пользования, но и право на доход, то во втором – только право пользования. В обоих случаях возможен риск оппортунистического поведения.

3. Трудовой контракт подразумевает выполнение действий одного индивида (наемного работника) в соответствии с инструкциями другого (работодателя). Этот контракт связан с возникновением трансакции управления. Заключение данного контракта также сопряжено с риском оппортунистического поведения.

4. Кредитный контракт выделяется не во всех правовых системах. Это такой контракт, в соответствии с которым человек, берущий деньги или другие ценные вещи, должен вернуть активы в количестве, качестве и виде, полученном от кредитора. Отличие от первых двух видов контрактов состоит в отсутствии обязательства вернуть именно ту единицу актива, которая была взята в долг. Данная единица могла быть уничтожена. В этой связи возникает проблема контроля над использованием так называемых пластичных активов. Пластичными называют такие активы, издержки контроля над использованием которых после заключения контракта достаточно велики.

Классификации контрактов с экономической точки зрения достаточно многочисленны и проводятся по разным основаниям. Выделяются следующие типы контрактов: полные и неполные; классические, неоклассические и отношенческие; явные и неявные; обязывающие и необязывающие; формальные и неформальные; краткосрочные и долгосрочные; стандартные и нестандартные (комплексные); самовыполняющиеся и защищенные с помощью третьей стороны; индивидуальные и коллективные; контракты в условиях информационной симметрии и асимметрии; контракты с верифицируемой и неверифицируемой судами информацией; контракты, заключенные от собственного имени или по поручению, и др.2 Неявные (имплицитные) контракты содержат условия «по умолчанию». Полные контракты должны включать описание всех возможных состояний окружающего мира и действий сторон при каждом состоянии. Невозможность заключения полного контракта связана с ограниченной рациональностью, наличием непредвиденных обстоятельств, высокими издержками необходимых расчетов, неточностью языковых конструкций. Каждый конкретный контракт может иметь несколько характеристик.

Выделяются несколько важных параметров, по которым могут различаться контракты: 1) периодичность взаимодействия между экономическими агентами; 2) наличие неопределенности; 3) степень специфичности ресурса, использование которого оговаривается в контракте; 4) механизм защиты контрактов; 5) срочность;

6) стандартность; 7) механизм возобновления и адаптации.

В теории экономических организаций, согласно классификации Яна Макнейла, различают классический, неоклассический и отношенческий контракты. Если взаимоотношения между агентами спорадические и координируются через механизм цен, если степень неопределенности низка и все условия можно отразить в контракте, если ресурс не является специфическим и защита контракта осуществляется государством (через суд), то такой контракт называется классическим. Иными словами, классический контракт – это двусторонний контракт, основанный на существующих юридических правилах, четко фиксирующий условия сделки, предполагающий санкции в случае невыполнения этих условий и решение споров в суде. Такой контракт означает заключение всеобъемлющего соглашения, так как в нем специально оговорены все условия и действия сторон в случае наступления того или иного события. Названный вид контрактов возможен для достаточно простых ситуаций, отношения сторон прекращаются после выполнения условий сделки, устные договоренности, не зафиксированные в тексте договора, не признаются. Однако если вводится допущение об ограниченной рациональности агентов, то заключение классического контракта, учитывающего все возможные моменты, становится нереальным.

Если взаимоотношения между агентами единичные или спорадические, если в силу неопределенности трудно специфицировать условия контракта, если ресурс специфический, то такой контракт называется неоклассическим. Неоклассический контракт – это долгосрочный контракт в условиях неопределенности, когда невозможно заранее предвидеть все последствия заключаемой сделки. Такой контракт напоминает скорее договор о принципах сотрудничества, чем юридический документ, учитывающий ситуации, возможные в будущем. Поэтому неоклассический контракт, в отличие от классического, считается неполным, устные договоренности признаются наряду с письменными. Требуются специализированные суды (арбитражные суды) для разрешения конфликтов, особенностью которых в отличие от общегражданских судов является возможность получения судьями детальной информации об особенностях трансакций между сторонами.

Если наряду с неопределенностью взаимоотношения агентов становятся непрерывными и высока степень специфичности ресурсов, то контракт называется отношенческим. Это долгосрочный взаимовыгодный контракт, в котором неформальные условия преобладают над формальными. Зачастую выполнение такого контракта гарантируется взаимной заинтересованностью сторон, хотя в качестве механизма защиты может использоваться два варианта: самозащита и защита со стороны партнера3. Сравнительная характеристика трех типов контрактов приведена в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Сравнительная характеристика классического, неоклассического

и отношенческого контрактов

| Характеристики контракта | Классический | Неоклассический | Отношенческий |

| 1. Срок | Краткосрочный | Может быть долгосрочным | Долгосрочный |

| 2. Механизм пролонгации | Отсутствует, самоликвидирующийся контракт | Предполагается | Имеется |

| 3. Формализа- ция | Формализованный | Формализованный | Как правило, неформальный |

| 4. Механизм защиты | Защищен с помощью третьей стороны – суда | Защищен с помощью третьей стороны – специализированного суда | Самовыполняющийся |

| 5. Стандарт- ность | Стандартный | Нестандартный | Нестандартный |

| 6. Полнота | Полный | Неполный | Неполный |

| 7. Механизм адаптации | Отсутствует | Имеется | Имеется, играет важную роль |

Условия классического контракта не зависят от особенностей контрагентов, соответствие сторон друг другу не имеет значения. Механизм адаптации в классическом контракте отсутствует, так как в противном случае он привел бы к избыточным издержкам. Формализованность контракта в первых двух случаях важна, чтобы при необходимости можно было обратиться в суд, но для классического контракта достаточно общих гражданских судов, а для неоклассического требуется арбитраж или специализированные суды. В условиях отношенческого, самовыполняющегося контракта нецелесообразно обращаться к третьей стороне из-за риска прерывания трансакции, а значит, потери специфических активов. Споры решаются в ходе неформальных переговоров, двустороннего торга. Трудовые контракты являются одним из основных примеров отношенческих контрактов.

Ввиду важности вопроса необходимо изучить природу отношенческого контракта более подробно.

Различия между классическим и отношенческим контрактом состоят в следующем. Классический контракт всеобъемлющ. Выполнение и меры, связанные с недоразумениями, фиксируются ex ante на все возможные случаи и на весь период контракта. Некоторые проблемы остаются открытыми, так как они охватываются контрактным правом. Более того, начало и окончание контракта четко определены. Концепция классического контракта лежит в основе неоклассической микроэкономики, а также служит базисом общих доктрин контрактного права, сформулированного, например, Гражданским кодексом Германии (BGB). Классический контракт может быть применен в теории мгновенного обмена (где он относится к дискретным трансакциям) и в ситуациях обмена, которые охватывают несколько периодов. Примером последнего является использование вероятностных контрактов в теории общего равновесия. Отношенческий контракт, наоборот, оставляет пробелы в соглашении, так как признано, что из-за ограниченной рациональности и высоких трансакционных издержек невозможно договориться ex ante обо всех будущих ситуациях, которые могут повлиять на взаимоотношения. Характерно, что отношенческий контракт используется в системе взаимоотношений, границы которой не могут быть точно определены. На первом этапе стороны договариваются явно или неявно (точно или предположительно) о процедуре («конституции»), которая будет применена в отношении проблем, если они возникнут в будущем. Другими словами, основа, на которой стороны при необходимости намереваются прийти к новым соглашениям, пересматривается заранее. Более того, исходя из общего стремления к гибкости отношенческого контракта принято, что относящиеся к делу переговоры будут проводиться более или менее непрерывно.

Различие между классическим и отношенческим контрактом показано Я. Макнейлом, исследования которого были сильно подвержены влиянию С. Маколэя, и вновь было «открыто» для экономической теории В. Голдбергом и О. Уильямсоном. Классический контракт, описанный Я. Макнейлом в 1974 г., «начинается четкой формулировкой соглашения и заканчивается четким выполнением»4.

Классический контракт – это законное обоснование концепции системы с нулевыми трансакционными издержками. В мире с положительными трансакционными издержками такое понимание контрактных соглашений пригодно в лучшем случае для мгновенного обмена между незнакомыми людьми. Большинство трансакций более или менее постоянно включено в структуру отношений, превышающую уровень индивидуальной покупки. Обычно трансакции являются частью текущих и долгосрочных отношений, играющих важную роль в современной экономической жизни. Заметим, что контрактные отношения особенно важны для случаев, когда трансакции часто повторяются, действуют в течение длительных периодов времени и включают трансакционно-специфические затраты. Эти специфические инвестиции необратимы в том смысле, что капитал не может быть получен обратно через рынок (т.е. путем продажи), если исходные деловые отношения прерваны. Степень зависимости, или трансакционно-специфические инвестиции, вероятно, для разных сторон различны. Таким образом, можно предположить, что эффект блокировки менее значителен для одной стороны, так что вымогательство квазиренты у другой стороны становится прибыльным.

Вымогательство представляет одну форму постконтрактного оппортунизма, моральный (субъективный) риск – другую. Последний возникает благодаря существованию асимметричной информации после заключения контракта. Очевидно, при преодолении оппортунистического поведения нельзя полагаться только на судебный порядок, так как суды также создают проблему оппортунистического поведения (например, адвокатов) и ограниченной рациональности (например, судей). Поэтому, если возможно, судебный порядок должен быть дополнен частным порядком улаживания конфликтов, в котором случай ex ante согласованных гарантий против оппортунизма играет решающую роль. Обязательства становятся достоверными, если подкрепляются залогами, дополнительным обеспечением, общественными декларациями обязывающих заявлений, объединенным управлением (например, вертикальной интеграцией) или разработкой самовыполняющихся соглашений, которые достигают своей эффективности благодаря учету полезности вовлеченных сторон. Последняя ситуация такова, что контракт продолжается до тех пор, пока обе стороны считают более выгодным поддерживать соглашение, чем расторгнуть его.

В целом отношенческий контракт лежит в основе функционирования экономических организаций, в том числе фирм, как особых институтов, создающих планомерный порядок, предполагающий иерархию.

30.

Институты внелегальной экономики: сущность, причины появления и последствия.

Структура внелегальной экономики

Частота случаев несоблюдения различных отраслей законодательства служит индикатором величины внелегальной экономики. Однако прежде чем мы перейдем к решению задачи ее количественного измерения, следует охарактеризовать различные элементы внелегальной экономики. В целом внелегальную (или теневую) экономику можно определить как сферу, в которой экономическая деятельность осуществляется вне рамок закона, т. е. сделки совершаются без использования закона, правовых норм и формальных правил хозяйственной жизни14. Внелегальная экономика включает в себя:

• неофициальную экономику — легальные виды экономической деятельности, в рамках которых имеет место нефиксируемое с целью минимизации издержек производство товаров и услуг. Подчеркнем еще раз, что все укрываемые от государства виды деятельности не могут регулироваться нормами права и требуют применения отличных от легальных механизмов защиты прав собственности;

• фиктивную экономику — экономику приписок, спекулятивных сделок, взяточничества и всякого рода мошенничества, св

2015-09-06

2015-09-06 1074

1074