ЛЕКЦИЯ 1

Экологические проблемы

по масштабам проявления

План

- Понятие «экология».

- История изучения природы человеком.

- Краткие сведения об ограничительных мерах пользования природой

с древнейших времен.

- Основные причины современного плохого состояния природной среды.

- Общая схема экологических проблем по масштабам проявления.

Экология (от греч. оikos – дом, жилище, местопребывание и … логия), наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. Термин «экология» предложен в 1866 г. Э. Геккером.

В настоящее время – это наука об отношениях живых существ между собой и окружающей средой. Окружающая среда – это воздух, вода, почва, лес, горы … дома, дороги, машины, станки и т. п.

В ХХ в. в связи с усилившимся воздействием человека на природу экология приобрела особое значение как научная основа рационального природопользования и охраны живых организмов. Стали говорить более коротко – экология это наука о взаимоотношениях Общества и Природы. Природа – совокупность естественных условий существования человеческого общества. Природа живая – лес, животные и другие и неживая – горы, реки, ветер и др.

|

|

|

Известно, Человек – частица природы, но отличается от других живых существ тем, что обладает разумом – может мыслить. Он владеет силой не только мускульной, но и технической, и это дает ему возможность изменять первозданную природу – окружающую среду все в больших и больших масштабах.

Как давно стали изучать природу, наблюдать ее, выявлять взаимоотношения человека и природы? Очень давно, с того момента, когда человек встал на ноги, когда взял в руки палку, камень …, когда ему понадобилось искать жилище, одежду, еду. Тогда не было науки. Все выбиралось стихийно – инстинктивно, по мере надобности.

Первые сведения о природе появились в VІ, V, ІV в. до нашей эры в поэмах и эпических сказаниях древней Индии.

Около 400 лет до н. э. в Греции были сделаны первые описания растений – какие и где распространены. Позднее (около 300 лет до н. э.) Аристотель – древнегреческий мыслитель и философ – сделал первую классификацию животных и растений и ввел понятие неорганического мира, дал определение, что «Ум» (разум) отличает человека от животного. Именно Аристотель первый определил центральный принцип этики человека – разумное поведение и умеренность.

Около 50 лет до н. э. Плиний Старший – древнеримский ученый-натуралист – в своем труде «Естественная история» (в 37 книгах) приводит сведения о животных, растениях и др. Им собрана коллекция камней и сделано описание истории и быта Рима.

|

|

|

В ХVІІ в. в Англии впервые стали изучать внутреннее строение животных и даже ставить эксперименты. В 1859 г. вышел труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», в котором он приводит основные факторы естественной эволюции органического мира и другие сведения о живых существах.

Берегли ли в далекие времена природу? Ценили ли ее, осознавали ли значение окружающей природы для человека? Да, берегли.

Еще в IV–III веке до н. э. при рабовладельческом строе за нарушение садов жестоко наказывали.

В греческих легендах есть упоминание о том, что боги накажут тех, кто портит природные рощи.

В Италии римский император Август (63 г. до н. э.) издал указ очистить

р. Тибр и даже поставил там попечителя наблюдать за порядком.

Древние инки (XI–XIII вв.) запрещали посещать Гуановы острова во время гнездования птиц и подрастания птенцов.

На Руси в XI в. Ярославом Мудрым было введено ограничение на охоту на бобров, соболей, лебедей.

В XVI в. Иван Грозный тоже сделал запретные дни на охоту. При нем же был создан первый зверинец. (Во Франции долгое время сохранялся указ – за убитого оленя смертная казнь.)

Отец Петра I (Алексей Михайлович) в XVII в. издал (уговоры уже не помогали) 47 природоохранных указов о том, что нельзя ловить рыбу, когда она идет на нерест, убивать птиц, когда они в гнезде или растят птенцов и др. Сам Петр I все указы отца сохранил и еще издал новые (например, «Указ по Российскому флоту об охране чистоты вод Невы»[1]).

В Москве в XIX в. в районе оврагов были скотобойни, где сливали всякие нечистоты, источающие зловоние. Позднее скотобойни закрыли, сделали это место образцово чистым и стали называть его «Чистые пруды», которое сохранилось и до наших дней.

Есть множество примеров тому, когда жители и правители старались сохранить первозданную природу. Позднее стали создаваться заповедные территории: национальные парки, заповедники, заказники – особо охраняемые территории с нетронутой первозданной природой и ее обитателями.

Первый в мире национальный парк был создан в 1872 г. в США (Йеллоустонский национальный парк площадью около 900 тыс. га). В 1885 г. – крупный природный резерват в Канаде (Банф) площадью 660 тыс. га с прекрасными хвойными лесами). Известен огромный парк в Юго-Западной Кении и в других местах.

В нашей стране под охраной государства находится пять биосферных заповедников международного значения (оз. Байкал, девственные леса Коми, вулканы Камчатки, золотые горы Алтая, заповедные места Кавказа), 35 национальных парков общей площадью 6,7 млн. га (Валдайский, Лосинный остров, Забайкальский в Бурятии и др.), 100 государственных природных заповедника общей площадью 33,3 млн. га, что составляет почти 2 % территории России (Тунгусский, Баргузинский, Астраханский, Ильменский, Кавказский, Чукотский, Красноярские столбы и многие др.), 68 государственных природных заказников общей площадью 12,5 млн. га.

Несмотря на принимаемые меры, на всех континентах мира происходит ухудшение состояния природы. Сейчас загрязнены не только ручьи, реки, но и моря. 20 % поверхности океанов покрыты пленкой нефти. В России практически все реки имеют то или иное загрязнение. Даже на ледниках на территории высоких гор фиксируются загрязнения.

Известный норвежский этнограф и археолог Тур Хейердал сказал: «Мы можем представить Землю как огромный космический корабль без выхлопной трубы … и все, что есть на Земле – моря, океаны, суша, мусор, дым … все вращается вместе с нами (в силу земного притяжения) и никуда не девается».

Что так отрицательно воздействует на окружающую среду? Это, прежде всего, несовершенные, отсталые технологии производства, слабая экономика, элементарная экологическая неграмотность населения и специалистов. Загрязняющие вещества выбрасывают и предприятия, и жители по принципу – лишь бы избавиться … подальше, т.е. халатность, безнаказанность, неграмотность. Все знают – нельзя жечь мусор в городе, даже опавшие осенью листья. Если спросить об этом школьника начальных классов – он скажет, что жечь мусор нельзя, это плохо. А почему нельзя, не всякий правильно объяснит, к каким последствиям это приводит, какое влияние окажет дым на все живое и в том числе на самого человека.

|

|

|

Экологию как дисциплину ввели в систему высшей школы в 1975 г. вначале для некоторых специальностей, а позднее – и для всех остальных. Необходимо, чтобы будущие специалисты знали и понимали, что происходит вокруг от деятельности предприятий – металлургического профиля, химического производства, от работы ТЭЦ, АЭС и др. Каждое производство (даже небольшое) имеет свои особенности и отходы: жидкие, твердые и газообразные, которые в той или иной степени отрицательно влияют на окружающую среду.

Советский ученый-физик А. Б. Мигдал писал: «Многим кажется, что в далеком прошлом, когда не было выхлопных газов, когда рыба не пахла нефтью и дустом …, люди были счастливы. Но мы не задумываемся, что было бы, если бы вокруг все исчезло, что сделано умом человека – наукой, интеллектом человека – мосты, железные дороги, машины, заводы, которые дают электроэнергию, ткани, обувь, еду, металлы, книги и прочее … все это бы исчезло…».

В настоящее время население планеты насчитывает более шести миллиардов человек. И как далее отмечает ученый: «эти люди – съели бы все, что можно съесть, вырубили бы все деревья, чтобы отапливаться, и погибли бы от голода и болезней». Прав ли он? Обществу нужен прогресс, движение вперед, развитие от простого к более совершенному: … от сохи к сложным машинам, от лучины к электричеству, от дров к газовому отоплению, от костра, пещер к современным благоустроенным квартирам. Но как наладить ПРОГРЕСС, чтобы не пострадала ПРИРОДА?

Уже десятки последних лет, по оценкам специалистов, все общество на планете находится в экологическом кризисе – в зоне экологического кризиса, который определяется по многим признакам и не имеет четких границ. Воздух, вода, почвы загрязнены, продукты питания не всегда хорошего качества, растет заболеваемость населения (особенно детей), снижается иммунитет организма. Всему обществу, каждому из нас надо знать об этом и задуматься над тем, как остановить ухудшающиеся условия проживания человека на планете. Острейшие вопросы – перенаселение планеты, обеспечение населения продовольствием, истощение природных ресурсов – давно стоят перед обществом.

|

|

|

Экологические проблемы по масштабам их проявления могут быть глобальными или планетарными, региональными (на крупных территориях), локальными (местными) и индивидуальными или проблемами добровольного риска.

Экологические проблемы по масштабам их проявления представлены в табл. 1.

Таблица 1

| Глобальные или планетарные | Региональные, на крупных территориях | Локальные, местные | Индивидуальные или проблемы добровольного риска |

| Загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнение вод. Загрязнение почв. Озоновые дыры. Парниковый эффект. Радиоактивность. Кислотные дожди. Сокращение растительного покрова. Сокращение видового и численного состава животных. Истощение недр. Демографический взрыв. Мусор и утилизация отходов. | Урал; Дальний Восток; Поволжье; Западная или Восточная Сибирь; Черное море; Каспийское море; любая пустыня и др. | г. Омск г. Москва г. Орел г. Пермь и др. | Наше жилище…; куда смотрят окна...; какой этаж…; какая мебель…; ковры…; половые покрытия...; газовые плиты…; электромагнитные поля в квартире; какие животные…; что носим…; какую воду пьем…; наш образ жизни и др. |

Глобальные проблемы экологии проявляются на всем земном шаре, т.е. на всей планете. Их называют планетарными экологическими проблемами.

Региональные экологические проблемы проявляются на больших территориях (в таких регионах, как Урал, Дальний Восток, Кольский п-ов, Красноярский край), в том числе и более крупных участках суши и даже континентах (Африка, Австралия и т.п.).

Локальные, т.е. местные экологические проблемы обычно рассматриваются на примере населенных пунктов – крупных городов (таких, как Москва, Воронеж, Хабаровск, Омск, Новосибирск и т.п.), в которых имеются присущие только им экологические проблемы. Город Омск, например, – это крупный промышленный центр. Протяженность его с юга на север составляет около 60 км и с запада на восток – до 35 км. На этой территории выделено шесть самостоятельных округов (Советский, Кировский и т.д.), каждому из них присущи свои экологические особенности, зависящие от наличия на их территории специфических предприятий, площади зеленых массивов, плотности застройки и многих других причин. Так, в любом населенном пункте можно выделить территории с благоприятной или неблагоприятной (напряженной) экологической обстановкой.

Есть еще одна разновидность экологических проблем, которая характеризуется как индивидуальные проблемы или проблемы добровольного риска. Рассмотрим их основные свойства.

Индивидуальные экологические проблемы – это проблемы каждого из нас. Смысл их состоит в следующем. Все мы где-то живем, и наш дом, наше жилище имеют экологические характеристики. Самое экологически благоприятное жилище – это деревянный дом, менее экологически благоприятными для проживания являются шлакоблочные, панельно-стеновые, панельно-каркасные и прочие строения. Обратите внимание, детские учреждения (детские сады, школы) обычно выполнены из кирпича, т.к. именно кирпич является чистым природным материалом, не выделяющим в процессе эксплуатации какие-либо вредные вещества.

Расположение квартиры в многоэтажном доме влияет на ее экологическое состояние. Верхние этажи более продуваемы ветром, в них могут быть проблемы с протеканием потолков, с обеспеченностью водопроводной водой и теплом, с работой лифтов, но именно в них более чистый воздух. Нижние этажи (в особенности первый) имеют свои экологические характеристики – это зачастую сырость и все что с нею связано; обилие насекомых и синантропных животных: крыс, мышей и пр. Также это проблемы шума, запыленности, и что особенно важно – экологические проблемы с природным газом радоном, который нередко появляется именно в зоне близости квартиры к поверхности земли. Газ радон – лечебный газ, но если он выходит из трещин в земной коре, особенно в районах со скальным грунтом, то постоянное его присутствие в квартире – явление уже крайне нежелательное и может создать неблагоприятные условия для проживания.

Экологическое значение имеет и то, куда смотрят окна. Более благоприятными условиями являются те, при которых окна выходят в сторону парка, сквера, берега реки. Менее благоприятные условия те, когда за окном расположено предприятие, выбрасывающее газово-пылевые выделения (например, биофабрика, цементный завод, предприятие нефтехимического профиля), или проходит трасса автомобильной дороги, находятся автозаправочная станция или шумное увеселительное заведение, линии железной дороги или трамвайных путей, создающие шум, и т.д.

Имеет значение для проживания и само жилище, его внутреннее содержание, оснащенность квартиры, где расположены батареи отопления, даже как установлена кровать по отношению к сторонам света (более благоприятной установкой считается, если кровать находится в направлении север-юг или наоборот, т.е. по направлению магнитных силовых линий Земли, а не поперек их). Из какого материала изготовлена мебель, ковры, какие полы и напольные покрытия, чем отделаны потолки и стены – все это определяет условия проживания. Не зря, видимо, бытует такое мнение: «моя квартира – это моя газовая камера». Известно, что в некоторых квартирах из-за обилия химических веществ жильцы получают повышенные дозы вредных газовых выделений, порой, превышающие уровень загрязнения атмосферного воздуха на улице в несколько раз. Очистители, растворители, моющие и другие средства бытовой химии совсем не безвредны для проживающих. Порой они являются источником болезненных реакций организма. Выделения газовых плит, не оснащенных вытяжной вентиляцией, табачный дым, букеты специфических цветов, парфюмерные средства и многое другое – все это может привести к головокружениям, постоянному упадку сил и более ярким проявлениям недомогания. Так, 1 м3 природного газа при горении образует до 1,5 г формальдегида и еще более 20 наименований других ЗВ.

Известно, что в горах много долгожителей. Выяснили, что в горном воздухе присутствует много положительно заряженных частиц – аэронов и это благотворно сказывается на самочувствии человека. В наших же квартирах, напротив, много отрицательно заряженных частиц – интерферонов, что не способствует поддержанию здоровья и бодрости.

Есть любители, которые держат в квартирах животных – собак, кошек и более экзотических представителей. Это и есть проявления проблем добровольного риска. Хотим, получаем от животных (а их порой бывает и до несколько экземпляров) остатки шерсти, специфические запахи и прочие спутники подобных животных. Кому, что нравится….

Бытовая пыль, сырость, плесневые грибки – все это способствует развитию таких заболеваний, как астма, аллергия, туберкулез и др.

В наших квартирах масса источников электромагнитных полей – это телевизоры, особенно цветного изображения; микроволновые печи, компьютеры и прочее – все это носители загрязнения окружающего пространства и выбираем мы их по собственной воле – это и есть экологические проблемы добровольного риска.

К экологическим проблемам добровольного риска относится и то, из каких тканей изготовлена наша одежда, т.е. что мы носим: или изделия из простых хлопчатобумажных тканей, или изделия из синтетических волокон, очень красивые на вид, практичные при носке, но создающие дополнительные проблемы.

Следует сказать и том, что мы едим. Многие продукты имеют красивый привлекательный вид, они вкусны, но известно, что аппетитность и заманчивость их создана нередко особыми добавками, неблагоприятно воздействующими на желудочно-кишечный тракт человека. Не по этому ли в настоящее время все больше и больше заболеваний желудочно-кишечного тракта. В цветных газированных напитках также в изобилии применяются различные консерванты и красители, которые не безразличны нашему организму, и увлекаясь ими, мы получаем известную долю загрязнения. В гамбургерах, чипсах есть элементы опасного загрязняющего вещества – акриламида. Это канцерогенное вещество, которое в подобных изделиях иногда превышает содержание предельных норм в десятки и более раз. Все это тема для особого разговора. Чтобы узнать об этом более подробно, следует ознакомиться с соответствующей литературой.

Вопросы для самопроверки

1. Что изучает наука экология?

2. История изучения природы человеком.

3. Краткие сведения об ограничительных мерах пользования природой

с древнейших времен.

4. Экологические проблемы по масштабам их проявления.

5. Глобальные или планетарные экологические проблемы.

6. Региональные (на крупных территориях) экологические проблемы.

7. Локальные (местные) экологические проблемы.

8. Индивидуальные (добровольного риска) экологические проблемы.

ЛЕКЦИЯ 2

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА

План

- Строение Земли.

- Строение земной коры.

- Геологические процессы на поверхности и внутри Земли.

- Антропогенная и техногенная деятельность человека.

Земля – рядовая планета Солнечной системы. Размеры Солнечной системы огромны. Луч света, движущийся со скоростью 300 тыс. км/с, может пересечь Солнечную систему (12 млрд. км) за 11 часов. Солнечная система – это огромная пустота. В ней вращаются Солнце; девять планет (Меркурий, Венера, третья планета от Солнца Земля и др.); тысячи астероидов (так называемых малых планет, в диаметре имеющих размеры от 1 до 1000 км); малые твердые тела – метеоры, иногда попадающие на поверхность Земли (так называемые метеориты), и еще более мелкие частицы – космическая пыль.

Солнце – это рядовая звезда Галактики, раскаленный шар, плазма, в диаметре в 109 раз больше диаметра Земли. Температура на поверхности Солнца + 6 тыс. градусов, внутри до 20 тыс. градусов. Внутри Солнца постоянно происходят термоядерные реакции между водородом и гелием, от этого оно излучает огромное количество энергии. Этой энергии могло бы хватить, чтобы вся вода морей и океанов планеты испарилась за одну минуту. Но только одна двухмиллиардная доля колоссальной энергии попадает на поверхность Земли (рис 1). Остальная энергия уходит в космическое пространство. Но и под действием даже этой малой доли солнечной энергии на Земле происходят геологические, биологические, химические процессы и физические явления.

Вопросы происхождения Земли, ее форма, напоминающая слегка сплюснутый с полюсов шар, а точнее геоид грушевидной формы, рассматриваются в школьном курсе. Земля – твердое тело, в «пояске» она имеет около 40 тыс. км. Размеры Земли как планеты: радиус полярный – 6356 км, широтный – 6378 км. Скорость вращения Земли вокруг Солнца равна 29,7 км/с. За сутки Земля делает полный оборот вокруг своей оси, что сопровождается сменой дня и ночи.

Было установлено, что внутри Земля имеет неоднородное строение и состоит в основном из трех самостоятельных сфер: ядра, составляющего 16 % от объема планеты, мантии – 83% и земной коры, составляющей около 1%

(рис. 2).

Рис. 1. Количество энергии,

получаемое Землей от Солнца

Рис. 2. Внутреннее строение

Земли

Выделяют еще одну сферу – литосферу или каменную оболочку земли (litos – камень), в которую входят земная кора и верхняя часть мантии. Полагают, что температура в ядре составляет + 6 тыс. градусов, в зоне мантии до + 2000 градусов.

Земная кора также имеет неоднородное строение и состоит из трех слоев (рис. 3), условно называемых осадочный слой (до 10–15 км), гранитный слой (до 20–30 км) и базальтовый слой (20–30 км). Общая мощность земной коры составляет 60–80 км. Земная кора неоднородна по толщине и строению. Существует земная кора на суше (материковая кора толщиною 35–45 км под равнинами и до 70 км там, где есть горы) и океаническая кора (мощность 5–10 км), в которой отсутствует гранитный слой.

Рис. 3. Схематичное строение земной коры

Предполагаемый возраст Земли 4,7 миллиарда лет. Земля обладает магнитным полем. Китайцы знали о магнитном поле еще более трех тысяч лет назад и пользовались при выходе в отрытое море своеобразной магнитной стрелкой в виде фигурки рыбки, которая указывала им направление к покинутым берегам. Впервые сформулировал понятие «Земля – магнит» естествоиспытатель, лейб-медик английской королевы Гильберт в 1600 г. В наше время приборы фиксируют магнитное поле на расстоянии до 90 тыс. км от поверхности планеты. Как обнаруживаются магнитные силовые линии, которые человек не видит? Существуют следующие признаки присутствия этих линий: всполохи скоплений магнитных составляющих на полюсах, проявляющихся в виде полярных сияний; нарушение радиосвязи – помехи в радиопередачах; изменения в положении и интенсивности магнитных силовых линий чувствуют больные люди – у них появляются недомогания, повышается артериальное давление и другие сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

Земля имеет внешние оболочки: атмосферу – газовую оболочку, простирающуюся от поверхности Земли на расстояние до 2000 км, гидросферу, занимающую до 71% поверхности Земли, и биосферу – оболочку, где находятся живые существа. Полагают, что организмы могут находиться в атмосфере на высоте до 20 км, в гидросфере – до глубины 11 км и в литосфере – до 16 км. Фактически же наиболее обитаемые области живых существ в атмосфере находятся на высоте до 100 м от поверхности Земли, в водной среде – до глубины 200 м, где много света, тепла, кислорода и корма и до нескольких метров в глубину грунтов от дневной поверхности.

Во внешней оболочке Земли всегда происходят геологические процессы. Они изменяют состав и строение земной коры и ее поверхность – рельеф. В результате именно геологических процессов формировались руды, залежи нефти и газа и других полезных ископаемых.

Одни геологические процессы протекают бурно, быстро, нередко практически мгновенно. Это землетрясения, деятельность вулканов, горные обвалы, лавины, сели – грязекаменные потоки, ливневые дожди, ураганы, смерчи, цунами).

Другие геологические процессы протекают медленно, плавно, почти незаметно для современного наблюдателя, но постоянно – многие тысячи и миллионы лет. Зная об их особенностях, можно восстановить те изменения, которые они производят на Земле. К таким геологическим процессам относится деятельность текучих вод, ветра, льда и морей, медленные колебательные движения земной коры, морские приливы. В последнем случае на воду крупных бассейнов действует притяжение Луны. Вода в узких каменных берегах – шхерах может подниматься до высоты 20 м (это почти 6–7 этажей). Спутница Земли действует и на каменную оболочку Земли. Исследователи отмечают, что лунные притяжения, могут плавно «поднимать» грунт на значительной территории (например, в районе Москвы на высоту до 50 см) и также плавно, незаметно его опускать.

Любые процессы на Земле могут возникать только при наличии силы или энергии. Источником энергии для экологических процессов является Солнце (хотя этой энергии, как уже отмечалось, и падает на поверхность Земли всего одна двухмиллиардная доля от всей энергии, которая исходит от небесного светила). Дополнительными источниками энергии можно назвать Луну, тепло химических реакций в недрах и на поверхности, тепло радиоактивных превращений, происходящих в недрах. От того, какой источник энергии действует на планете, различают процессы – эндогенные, происходящие внутри (в недрах земной коры), и экзогенные, протекающие в основном на поверхности земного шара.

Эндогенные геологические процессы проявляются в недрах Земли по нескольким причинам: от взаимного притяжения частиц; от взаимодействия гравитационных сил – притяжения Солнца, Земли, Луны; от внутреннего тепла планеты и определенных, периодически возникающих очагов повышения температуры в земной коре, от химических реакций в недрах. Земная кора не стабильна. Очень медленно, в геологическом исчислении это миллионы и сотни миллионов лет, она деформируется. В одних местах отдельные ее части могут растягиваться, в других происходит напротив сжатие, сближение крупных частей. В результате на Земле двигаются, перемещаются целые континенты. Например, в далеком прошлом произошло перемещение территории Южной Америки от Африки. Это подтверждается одинаковым геологическим строением соответствующих берегов указанных континентов и данными этнографа и путешественника Тура Хейердала. Он убедительно доказал, что обычаи и бытовые особенности народов на западном побережье Африки во многом идентичны таким же на восточном побережье Южной Америки. Считают, что эти континенты когда-то были одним целым. При перемещении такой огромной территории, вероятно, на дне океана было торможение, в результате чего и возникли высокие горы Анды. Подвижки континента происходят там и в настоящее время, о чем свидетельствуют частые землетрясения в Чили. В настоящее время остров Мадагаскар «отплывает» со скоростью 1–2 см в год от территории восточной Африки, что фиксируется приборами со спутников.

На поверхности суши и на дне океанов, кроме гор, возникают и глубокие впадины так называемые рифтовые зоны, вытянутые, щелевидные, ровообразные структуры – рифты, свидетельствующие о растяжении земной коры, шириною до нескольких десятков или даже сотен километров. Появляется система крупных блоков (горсты и грабены), одни из которых опускаются, а другие поднимаются, образуются неровности. Есть впадины, имеющие глубину до 11 км. Все подвижки в земной коре сопровождаются землетрясениями, которых насчитывают до 500 тысяч в год.

На Земле в прошлом было много очагов вулканической деятельности. И сейчас отмечают, что в мире существует до 600 действующих вулканов. Очаги их залегают на большой глубине. Эти грозные явления природы выбрасывают из недр огромные количества газов, пепла, паров воды и раскаленной лавы.

Таким образом, земная кора не есть что-то стабильное или, как мы говорим, – земная твердь, т.е. что-то надежное. Все меняется, в том числе и внутреннее строение верхней оболочки земного шара.

Экзогенные геологические процессы протекают в основном на поверхности планеты. Их причины – разности температур от неравномерного нагрева Земли Солнцем днем и ночью, зимой и летом. От резких перепадов температур горные породы разрушаются, рассыпаются. От разности температур возникают и ветры различной интенсивности и направлений. Ветры также способствуют разрушению гор. Они обтачивают скалы, медленно, незаметно, постоянно развевают каменный материал. От низких температур формируются ледники на суше и вблизи полюсов. Огромные массы льда перемещаются с гор вниз, разрушают верхнюю часть земной поверхности, преобразуя рельеф. На поверхности формируются водотоки – реки, которые также преобразуют внешний облик земного шара, создают глубокие и широкие долины. Реки переносят обломочный материал, откладывают его в пониженных участках, способствуют выравниванию неровностей. Грязекаменные потоки – сели, возникающие при особых условиях на склонах гор, производят опустошительные разрушения при движении вниз. В одном месте они сметают все на своем пути, в другом производят накопление рыхлого каменного материала – шлейфа у подножия горных систем. Есть и другие примеры преобразований рельефа. В основном в результате экзогенных процессов происходит разрушение горных систем, заполнение пониженных участков рыхлым обломочным материалом, сглаживание неровностей.

Рассмотренные геологические процессы характеризуются как стихия, т.е. природные явления, которые изменяют лик планеты. Нередко они действуют катастрофически. Вблизи подобных проявлений гибнет все живое, в том числе и население.

Кроме природных процессов на Земле все чаще и чаще, все масштабнее стали возникать процессы, и явления, связанные с деятельностью человека.

Различают антропогенную деятельность и техногенное преобразование окружающей среды. Антропогенная деятельность (от слова antropos – человек) связана с загрязнением природы производственными объектами (выбросами газов, жидкими и твердыми отходами, в т.ч. радиоактивными), изменяющими первоначальный состав природной среды в худшую сторону.

Техногенная же деятельность человека – это изменения, связанные с работой техники и теми последствиями, которые происходят в результате этой деятельности в рельефе, в природных ландшафтах, в недрах земной коры. Например, при добыче полезных ископаемых работают шахты и карьеры, глубина их доходит до 500 и более метров. За долгие годы эксплуатации вокруг горных выработок накапливаются так называемые отвалы – миллионы тонн пустых горных пород, которые занимают огромные территории. Горные работы существенно меняют режим подземных вод. Человек меняет направления течения рек, направление ветра, способствует возникновению провалов грунтов и потере земель. Человек создает по своей воле огромные плотины, возводит водохранилища разного назначения и размеров, при этом возникает серия острейших экологических проблем. Человек прокладывает метрополитены, тоннели, создает насыпи для железных дорог, которые сопровождаются определенными экологическими ситуациями. Нередко активное техногенное вмешательство, преобразование окружающей среды провоцирует катастрофы, аварии, прорывы нефте- и газопроводов, создает разливы нефти и др.

Нарушения в природе, связанные с военными действиями, особенно угрозы ядерной войны, носят явные отрицательные признаки экологического характера. Ныне на планете накоплены многие тысячи ядерных боезарядов, суммарная мощность которых в миллион раз превосходит мощность первой бомбы, сброшенной на Хиросиму. Арсеналов атомных бомб, накопленных в мире, вполне достаточно, чтобы превратить планету в безжизненную пустыню. Последствия такой войны, даже в отдельном регионе приведут не только к гибели всего живого, но и к изменению климата, циркуляции воздушных и водных масс, состава атмосферы, т. е. к деградации не только биосферы, но и всего окружающего пространства. Произойдет замутнение атмосферы, затемнение планеты (ядерная ночь), поверхность Земли охладится на десятки градусов (ядерная зима), произойдет разрушение неустойчивого озонового слоя, каменная оболочка планеты будет изуродована.

Антропогенная и техногенная деятельность человека вносит существенные изменения в облике планеты и нередко вызывает явные негативные последствия в первозданной природе, нарушает извечную гармонию в природных сообществах. Обо всем этом мы будем говорить в течение семестра.

Вопросы для самопроверки

1. Особенности внутреннего строения земной коры.

2. Вулканы, причины их появлений. Современная проявления вулканиче-

ская деятельность.

3. Землетрясения, их причины и интенсивность в сейсмических баллах.

4. Примеры стихийных проявлений природных процессов.

5. Антропогенная и техногенная деятельность. Дать пояснения и примеры.

ЛЕКЦИЯ 3

АТМОСФЕРА

План

- Строение, состав и защитные функции атмосферы.

- Загрязнение атмосферы.

- Загрязнение атмосферы в г. Омске.

- Кислотные дожди.

- Парниковый эффект.

Атмосфера – это газовая оболочка Земли, которая вращается вместе с ней как единое целое. Земля с атмосферой, как орех в скорлупе, вращаются в Космосе (Космос греч. слово – Вселенная).

Атмосфера имеет отчетливо слоистое строение (рис 4) и включает тропосферу, стратосферу, мезосферу, ионосферу, магнитосферу.

Рис. 4. Схематичное изображение строения атмосферы

Суммарная протяженность, высота атмосферы от поверхности Земли составляют около 2000 км. Сферы имеют разную плотность и газовый состав. Ионосфера – это электрическое небо. Здесь происходит разложение молекул газа на ионы и электроны – заряженные частицы. Именно они помогают налаживать радиосвязь.

Суммарная протяженность, высота атмосферы от поверхности Земли составляют около 2000 км. Сферы имеют разную плотность и газовый состав. Ионосфера – это электрическое небо. Здесь происходит разложение молекул газа на ионы и электроны – заряженные частицы. Именно они помогают налаживать радиосвязь.

В зоне тропосферы до высоты 8 км – высокие горы, на высоте 2–3 км – грозовые облака, 5–6 км – перистые облака. Температура воздуха в тропосфере опускается до минус 50–70 оС, выше несколько повышается, и в озоновом слое может быть даже нулевой, а еще выше достигает 90 оС, а в космосе – 270 оС.

Поверхность Земли нагревается Солнцем неравномерно (см. рис. 1), от этого происходит движение воздуха – циркуляция воздушных масс. На Земле изменяется погода. Климат – это погода в данной местности. Климат бывает тропический, арктический, резко континентальный и др. Он зависит от количества солнечных лучей, падающих на территорию, от рельефа (чем выше, тем холоднее, на равнинах и в долинах теплее), от наличия растительности (растения смягчают перепады температур), от близости океана, степени загрязнения атмосферы пылью, газами, туманами и пр.

Газовый состав тропосферы следующий: азота – 78,1 %, кислорода – 21 %, аргона – 0,93 %, углекислого газа – 0,03% и др. Далее вверх состав газов существенно изменяется. Главное в нем уменьшается количество кислорода.

Атмосфера как броня защищает поверхность Земли

– от губительного действия УФ коротковолнового излучения Солнца, которое убивает все живое (в отличие от длинноволнового УФ излучения, которое так необходимо для живых существ);

– от метеоров, они сгорают в атмосфере и редко достигают поверхности Земли в виде метеоритов.

Она способствует распространению звука (без атмосферы на Земле была бы полная тишина) и служит источником дыхания живых организмов (без пищи человек может прожить несколько недель, без воды – несколько дней, без воздуха – минуты). Без атмосферной защиты на Земле все бы погибло за несколько секунд.

Особенно ценен озоновый слой, который расположен в стратосфере. Озон греческое слово и означает – пахнущий. Это газ синего цвета с резким запахом, сильный окислитель. Именно озоновый слой защищает Землю от жестокого УФ облучения и от космического холода. В этом слое происходят преобразования между кислородом и озоном, которые сопровождаются выделением инфракрасного теплового излучения, и воздух здесь нагревается. В озоновом слое частицы газа очень редки. Полагают, что если слой озона мысленно опустить на поверхность Земли, то его толщина будет всего несколько миллиметров. Озон очень неустойчив, легко распадается от многих причин и если он исчезнет, то все живое на Земле погибнет. Озоновый слой разрушается под действием атомных взрывов, газовых выделений космических ракет типа Шатла (ракета сжигает до 10 млн. тонн кислорода во время полета) и самолетов, некоторых газов: соединений азота (от почв при разложении азотистых удобрений), хлора (от разложения фреонов – фторхлоруглеродов). Каждый атом хлора способен разрушить сотни, тысячи молекул озона. Даже есть специальные обязательства государств о прекращении производства фреонов. Озон подновляется притоком кислорода от зеленых массивов суши и от поверхности океанов за счет действия фитопланктона.

При сокращении содержания озона в атмосфере образуются так называемые озоновые дыры, в диаметре достигающие 2–3 тыс. км. Впервые такая дыра была обнаружена над Антарктидой, затем над Австралией. Были сведения об озоновой дыре и над Западной Сибирью. При появлении дыры жесткое УФ излучение Солнца напрямую проникает на поверхность планеты и тогда на Земле происходят негативные процессы. УФ электромагнитное коротковолновое излучение убивает клетки живых организмов, снижает урожайность, резко ухудшает здоровье людей. Врачи советуют быть осторожными при загаре в летнее время и носить затемненные очки. УФ излучение усиливает парниковый эффект, способствует изменению климата, появлению засухи и пр.

Атмосфера может загрязняться парами воды, туманом, радиоактивными частицами, пылью, газами, поступающими от труб предприятий и автомобильного транспорта и др.

Пыль может быть как естественного природного происхождения, так и искусственного. Выбросы пепла и газа вулканами, космическая пыль, минеральная пыль с поверхности пустынь (в пустыне Сахара со спутников фиксируются шлейфы пыли на расстоянии до 2,5 тыс. км от континента) и сельскохозяйственных полей при выветривании чернозема (черные бури), пепел от лесных и торфяных пожаров и другое относятся к источникам естественного природного происхождения. Пыль может быть и искусственного происхождения: цементная, асбестовая, радиоактивная, угольная, белковая от кормовых добавок, стиральных порошков, пестицидов и гербицидов, пыль от золы ТЭЦ.

Эталоном чистоты воздуха считается поверхность над океаном (до 100 пылинок на 1 см3). Мало пыли в горах. В сельской местности пыли в 15 раз больше, чем над водной поверхностью, в промышленных городах – в 150 и даже в 100 тысяч раз больше эталона.

Чем вредна пыль? Частицы пыли могут иметь заряд. Они притягивают влагу и газы. Область пыли в атмосфере является экраном, который поглощает инфракрасное излучение Солнца. При этом теряется тепло или наоборот создается парниковый эффект. Угольная и мучная пыль источники повышенной опасности. Они взрывоопасны. Пыль может содержать примеси токсичных веществ – мышьяка, кобальта, паров ртути и пр. Пыль вредна для здоровья человека. Она может быть источником заболеваний органов дыхания, аллергозов. Асбестовая пыль обладает канцерогенными свойствами и вызывает раковые заболевания.

Кроме пыли, в атмосферу от стационарных источников и автомобильного транспорта поступают газы (угарный, углекислый, сернистый), соединения азота, аммиак, фенол, формальдегид, бензол, толуол, хлористый водород, бензапирен, ацетальдегид и много других, в т.ч. летучие соединения мышьяка, бериллия, фтора, соединения металлов – железа, меди, свинца, цинка, кадмия и др.

Человек провоцирует по недосмотру, по халатности, по технологическому несовершенству оборудования, по несвоевременному улавливанию газовых отходов и по другим причинам выбросы большого объема загрязняющих газов, тем самым нарушая изначальный газовый состав атмосферы. Над городами зимой и летом создается дымка – смог. Особенно опасен оксид углерода – угарный газ. Его поступление в основном обязано автомобильному транспорту и может превышать естественное содержание вблизи автодорог в 1000 раз и более. Степень загрязнения атмосферы в среднем по Земному шару показа на рис. 5.

У поверхности Земли иногда образуется так называемый смог приземный. Для его формирования необходимы три условия: обилие выхлопных газов автотранспорта, яркий солнечный свет и полное безветрие.

Из выхлопных газов автотранспорта в воздух поступают соединения NOХ. Под действием солнечных лучей соединения азота разлагаются, появляется свободный атомарный кислород О, который, соединяясь с кислородом воздуха, переходит в озон: О + О2 = О3. В безветренные дни особенно осенью такое сочетание дает озон приземный, обладающий сильным токсичным действием на все живое. Такой процесс в г. Омске иногда наблюдается в районе Ленинградского моста напротив магазина «Жемчужина».

Рис. 5. Степень загрязнения атмосферы в среднем по Земному шару

Омск – очень загрязненный, запыленный город. Суммарные выбросы ЗВ в атмосферу здесь достигают 350–600 тыс. тонн в год. По выбросам в атмосферу наш город занимал несколько лет назад 5–6 место в России среди других промышленных населенных пунктов. Индекс загрязнения составлял 15–17.

В последние годы загрязнение снизилось не за счет принятых мер, а в основном за счет того, что многие предприятия не работают или действуют не на полную мощность. Способствуют очищению воздуха и атмосферные осадки. По норме осадков (в основном по снегу на 1 км2) должно выпадать не более

0,7 т/год. В нашем городе, по данным Комитета природных ресурсов, совсем не так давно выпало почти 4 т/год, что в 4–5 раз выше нормы.

Для сравнения загрязнение воздуха в Москве – 800 тыс. т/год. В городах, где работают металлургические предприятия (Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и др.) загрязнение еще больше и составляет до 1–1,5 млн. т/год, а самый загрязненный город в России Норильск – более 2-х. млн. т/год.

Также очищению атмосферы от ЗВ в г. Омске способствуют такие природные факторы, как равнинный, даже слегка приподнятый рельеф, постоянные ветры и наличие широкой долины р. Иртыш, по которой и зимой и летом происходит как по аэродинамической трубе дополнительное движение воздуха. В других же городах, например в Магнитогорске, заниженный, котловинный рельеф усиливает застойные явления воздушных масс, что и создает увеличение загрязнений. Есть города – Рига, Сочи и другие – с наименьшим загрязнением, не превышающем 30 т/год и даже меньше.

В атмосфере, кроме пыли, влаги и загрязняющих газов, поступающих от поверхности Земли, находится еще и «мусор» от космических аппаратов. Из-за отделений от космических кораблей промежуточных ступеней, из-за аварийных выбросов с этих аппаратов в околоземном пространстве в настоящее время накопилось достаточно много отходов. Специалисты полагают, что природных твердых тел в околоземном пространстве присутствует около 200 кг, а обломков антропогенного происхождения уже порядка 3,5 тыс. тонн. На территории Казахстана, в Томской, Новосибирской и других областях Сибири нередко «падают с неба» ступени ракет в виде крупных обломков. Фрагментов более мелкого размера в воздухе уже накопилось до 7–8 тысяч штук и десятки тысяч мелких частиц, в том числе распыленное топливо, которое включает токсичные вещества.

КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ

Обилие газовых выделений в воздухе (особенно сернистого SO2, соединений азота, хлора, капелек влаги) создает в атмосфере условия для образования так называемых кислотных дождей. Кислотность таких осадков оценивается показателем рН = 5–4–2. Признаки кислотных проявлений выражаются в пожелтении листьев на деревьях, деградации лесов; закислении водоемов, что приводит к гибели гидробиоты; порче архитектурных памятников из мрамора (их растворение); порче изделий из бетона, железа (крыши домов, корпуса автомашин); заболеванию населения (аллергозы, болезни органов дыхания).

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ

Парниковый эффект возникает в основном от поступления в атмосферу углекислого газа СО2, метана, соединений азота все в больших и больших количествах.

Долгие миллионы лет содержание СО2 в атмосфере составляла 0,03 %. Солнечное тепло достигало поверхности Земли и свободно рассеивалось в околоземном пространстве. В связи с повышенными выбросами газов в результате антропогенной деятельности (сжигание топлива в огромных количествах на ТЭЦ и металлургических предприятиях, работа автомобильного транспорта, заводов, лесные и торфяные пожары, горение нефти и сжигание попутных газов при ее переработке и пр.) содержание СО2 в атмосфере стало возрастать. Считается, что в настоящее время концентрация углекислого газа возросла на 30 %. Вследствие этого произошло уплотнение зоны с СО2 в атмосфере, что нарушило выход тепла от поверхности Земли в Космос и его возвращение к поверхности планеты. А это в свою очередь привело к повышению температуры воздуха и возникновению «парникового эффекта». Парниковый эффект разрушает климат планеты (изменилось количество осадков, направление и сила ветров, облачность, океанические течения, размеры ледниковых покрытий).

Повышение температуры даже на несколько градусов способствует таянию ледников на суше и полюсах. В настоящее время происходит таяние льдов в Гренландии (крупный остров в Северном Ледовитом океане), 80 % территории покрыто льдами мощностью до 3400 м3. Теперь эти льды тают со скоростью 1 м3 в год, стали часто откалываться айсберги. Также тают льды в Антарктиде. Есть множество примеров таяния ледников в горах (например, Килиманджаро в Африке уже почти полностью потеряла ледяной панцирь). Интенсивно тают ледники на Кавказе и в других местах.

Таяние льдов и появление обильной воды приводят к повышению уровня мирового океана и затоплению прибрежных участков. Под угрозу затопления попадают прежде всего территории островных государств, таких как Великобритания, Япония и другие, наблюдается в последнее время затопление значительных территорий и в Европе. На площадях, удаленных от океанов, парниковый эффект тоже проявляется, но не в виде подтопления, а в виде засухи и, как следствие, потери урожая. В Сибири создается угроза оттаивания зоны вечной мерзлоты, что также приведет к нежелательным последствиям.

Какие меры необходимо принять, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы? Как говорят, со всяким злом нужно бороться. Во-первых, атмосфера сама способна очищаться. Частицы пыли, сажи выпадают в осадок, рассеиваются, подавляются атмосферными осадками. Но загрязнение воздуха так велико, что требуются дополнительные меры:

– необходимо улучшить качество топлива для ТЭЦ, автомашин (заменить, например, бензин и уголь на газ);

– улавливать загрязняющие вещества более эффективно;

– сделать реконструкцию двигателей автомашин;

– сделать более высокие трубы для предприятий;

– усилить озеленение территорий. Выбросы ЗВ в атмосферу огромны, а усваиваются они растениями в настоящее время только на 10 %.

Вопросы для самопроверки

1. Строение атмосферы и ее защитные функции.

2. Пыль ее состав, источники появления и влияние на загрязнение атмо-

сферного воздуха.

3. Загрязняющие газы в атмосфере, их источники и последствия.

4. Признаки отрицательного влияния кислотных дождей в окружающей

среде, меры к их устранению.

5. Парниковый эффект, причины и последствия.

ЛЕКЦИЯ 4

ВОДА

План

- Соотношение различных вод на Земле.

- Для чего нужна вода?

- Состав воды.

- Методы очистки загрязненных вод.

Водная оболочка Земли называется гидросферой. Гидросфера – это совокупность всех водных объектов: океаны, моря, озера, реки, подземные воды, ледники, водохранилища, болота, снежный покров. Она занимает до 71 % всей поверхности земного шара (2/3 площади). Более всего воды в морях и океанах – 93,96 %. Подземные воды включают до 4,12 % воды, в ледниках – 1,65 %, озерах – 0,02 %. Речные воды составляют всего 0,0001 %. Если образно представить, что все воды гидросферы заключены в трехлитровой банке, то пресные воды рек от этого объема составят менее полстакана.

Воды на Земле очень много. Не зря наша планета из космоса имеет голубой цвет. Но большая часть воды не пригодна ни для питья, ни для технических целей. В пресной воде минеральных солей (сухой остаток) не должно быть более 1 г/л, морские воды имеют минерализацию до 35 г/л.

Воды мирового океана имеют огромное значение для всей планеты.

Средняя температура поверхностных вод мирового океана составляет +17,5 °С, наибольшая температура у экватора – до +28 °С. По мере приближения к полюсам она понижается до минус 2,8 °С, в придонном слое до минус 2 °С. В результате перепада температур именно над океанами зарождаются ветры, циклоны, тайфуны, что во многом способствует созданию климата на Земле. Теплые ветры над океанами создают тропические ливни в зоне экватора, ближе к северу – обильные снегопады и похолодание.

В океане есть мощные подводные течения (Гольфстрим, Куросио и др.), которые подогревают прибрежную часть суши. Есть и холодные течения.

Океан очищает атмосферный воздух микрофлорой, находящейся вблизи поверхности воды (фитопланктон), и водорослями и служит источником кислорода.

Именно в океане происходят постоянные природные крупномасштабные химические реакции – поглощение углекислого газа СО2. Считается, что именно в водах океана находится до 2 % СО2, т.е. в 60 раз больше чем в атмосфере (0,03 %). Углекислый газ соединяется в воде с гидрокарбонатами кальция НСО3, в результате происходят и происходили миллионы лет назад мощные накопления химических осадков в виде горной породы – известняка. Активно по отношению к СО2 ведут себя Мg и Fe. Они тоже формируют горные породы, накапливающиеся на дне океанов и морей.

Различные организмы, в том числе и микроскопических размеров, обитающие в океанах и морях, пропуская через себя воду, чистят её как фильтры. Кстати, чистейшие воды Байкала в основном обязаны своим качеством именно деятельности маленького рачка эпишуре длиной всего 1,5 мм.

В мелководной части морей интенсивно проводится добыча нефти, руд вольфрама, олова, золота и др. На дне океанов есть так называемые «черные курильщики» – подводные небольшие извержения с температурой +400 °C. Эти выделения содержат концентрированные соединения Fe, Ni, Co, Mn и других элементов в таких количествах, что их можно добывать как руду.

Моря и океаны – неиссякаемый источник энергии, духовного богатства, поставщики рыбных и многочисленных других биоресурсов. Прибрежные части их – прекрасные места отдыха общества.

В XX в. отмечены заметные загрязнения этих крупных бассейнов. В настоящее время на каждый квадратный километр поверхности океана приходится до 17 т выброшенных ЗВ, принесенных с суши. Десятки миллионов тонн отходов сбрасываются в океаны за год. В тяжелом экологическом состоянии находятся многие внутренние моря. Загрязнение морей и океанов называется дампинг.

Основные запасы пресных вод содержатся в ледниках. Это кладовые воды на высоких горах и полюсах. На территории Антарктиды, например, находится 2/3 мирового запаса пресной воды. Много хорошей воды в крупных озерах: Великие озера в Америке, озеро Виктория в восточной Африке, самое глубокое в мире озеро Байкал (глубина 1620 м). Реки – основные источники пресных вод, используемые человеком с древнейших времен, существует понятие «великие реки мира», которые являются крупнейшими артериями водотока (табл.2).

В мире уже создано более 30 тысяч крупных водохранилищ пресных вод различной емкости (для создания плотин и работы ГРЭС, для целей полива сельхозугодий и др.). В США – 689, в Европе –512, Индии – 202, на территории Южной Америки – 211, в Китае –147, в Канаде и Мексике – по 140, в Африке – 115, Австралии – 60 водохранилищ.

В бывшем СССР было создано 237 водохранилищ. Самые крупные водохранилища в РФ – Братское на Ангаре с объемом воды 170 км3, Красноярское на Енисее длиною 384 км и объемом 75 км3, Куйбышевское на Волге объемом 58 км3, очень длинное Рыбинское и др.

Некоторые специалисты опасаются, что из-за большого объема воды, накопленной на континентах в водохранилищах, существенно нарушается баланс вод суша – море, что в свою очередь может вызвать смещение вращения земной оси.

Таблица 2

Великие реки мира

| Река | Площадь водосбора, млн. км2. | Длина, км | Средний расход воды, тыс. м3/с | Примечание |

| Амазонка Миссисипи Нил Янцзы Хуанхэ Волга Обь Енисей Лена Амур Иртыш | > 3 ≈ 3 > 1 1.3 2.6 2.5 | > 4000 | ≈ 8 ≈ 8 13 – до 43 20 – до 60 17 – до 50 11 – до 40 0,8 | 500 притоков более 2 тыс. наименований рыб в весен. половодье – «– – «– и меньше |

После строительства в верховьях р. Иртыш трех плотин он сильно обмелел, и в настоящее время глубина в районе г. Омска едва достигает 6–8 м.

Река Иртыш от истоков течет 500 км по территории Китая. Из-за недостатка воды на сельскохозяйственных территориях Китай создает канал, чтобы подвести воду для орошения полей. Часть чистых вод р. Иртыш будет уходить именно туда и, следовательно, расход воды, достигающий Омской области, еще более понизится, а концентрации ЗВ в воде повысятся.

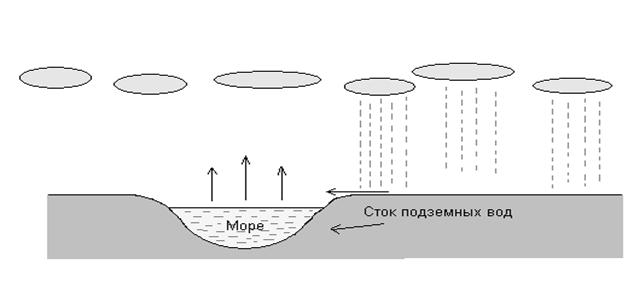

Известно, что вода находится в непрерывном движении, называемом круговоротом воды (рис. 6).

За счет этого вода в реке может заменяться, обновляться через 10–12 суток, т.е. самоочищаться. При этом часть ЗВ выпадает в осадок. Часть загрязнений в виде коллоидов и ферментов (остатки споровой органики, различных микроорганизмов и т.п.) под действием мягких УФ-излучений разлагается, некоторые химические соединения окисляются, коагулируют. Имеет значение также поступление свежих вод от родников и боковых притоков. Воду очищают водоросли, прибрежная растительность, микроорганизмы. Очищение воды в реках может происходить тогда, когда загрязнения устраняются. Если же ЗВ поступают постоянно и в больших количествах, то вода теряет способность восстанавливаться.

Рис. 6. Круговорот воды в природе

Практически все реки мира в настоящее время в той или иной степени загрязнены, особенно все крупные реки России.

Вода – прекрасный растворитель. Поэтому в составе речных вод, вод озер, водохранилищ и в подземных водах, даже если они прозрачные, содержатся примеси:

- твердые – взвешенные вещества (частицы песка, глины, ила, сажи, шлам, радиоактивные частицы, пепел);

- жидкие – нефть, нефтепродукты (1 л бензина способен загрязнить до 10 т воды), фенол;

- химические – кислоты, щелочи, растворимые в воде соли (карбонаты, сульфаты, хлориды, нитраты), азот и фосфор, растворимые в воде соединения металлов Fe, Cu, Zn, Pb, Hg, As, Cr, соединения Si, P, F, пестициды, диоксины, СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества – детергенты);

- органические – остатки пищи, трупов, водоросли, гумус, фекалии, патогенные микроорганизмы (возбудители заболеваний – холеры, чумы, туберкулеза, дизентерии, гепатита и др.), многие из них входят в состав донных осадков – эвапоритов.

Загрязнение вод приводит к процессу эвтрофикации водоемов – «цветению вод», разрастанию растительности Обилие в воде растительности и ЗВ снижает содержание в ней кислорода, что отрицательно сказывается на ее обитателях.

По данным исследователей, содержание 10 г нефти (чайная ложка) в 1 м3 воды уже губительно для рыбной икры. Одна тонна нефти растекается на поверхности воды на 12 км2. Достаточно 1 л нефти, чтобы лишить кислорода 400 тонн морской воды. Сырая легкая нефть, пролитая на поверхность воды, испаряется за сутки примерно на 10 %, за 20 дней – на 50 %. Тяжелые разновидности нефти практически не испаряются. Нефть можно разложить химическим, биологическим или механическим способом (дробление на мелкие частицы). Известны около 100 видов бактерий, грибков, губок, водорослей, способных превращать углеводороды нефти в двуокись углерода и воду (СО2 + Н2О). В благоприятных условиях (температура 20-30 °С) деятельность организмов активизируется. Под действием солнечного света углеводороды нефти окисляются, образуя безвредные растворимые в воде вещества. Тяжелые остатки нефти тонут. По некоторым исследованиям известно, что нефть, попавшая в море, не создает ни постоянной, ни временной опасности для живущих в воде организмов и не накапливается в них, а свободно проходит через пищевой тракт. Попадание нефти в человека по пищевой цепи исключено. Гораздо опаснее сырой нефти, изготовленные из неё нефтепродукты – бензин, дизельное топливо и др.

Для чего человеку нужна вода?

1. Питьевая вода – для нормального течения физиологических процессов в организме человека (пищеварение, усвоение, удаление шлаков), для кровотворения, синтеза веществ в клетках и др. Если живые существа теряют более 20 % воды, они гибнут. Человек может прожить без пищи несколько недель, а без воды только несколько дней. Человеку в норме необходимо 2 л воды в сутки. Если он занимается спортом или физической работой, то 5 л, в пустыне – до 12 л. Даже голод не так мучителен, как жажда.

2. Вода нужна для быта (стирка, мытье и др.), для системы отопления, канализации, для спорта (бассейны, катки, лодочные станции), для мытья автомашин, железнодорожных вагонов, цистерн, для лечебных целей (курорты, водолечебницы, например, радоновые воды, воды с J, Br, Fe и др). Вода нужна для эстетики – фонтаны, мытье улиц.

3. Вода нужна и для технических целей: для плавки металла, для получения бумаги, тканей, пластмасс, резины, капронового волокна и т.д. Для выплавки 1 т чугуна и получения 1 т стали требуется не менее 300 м3 воды, для получения 1 т меди – 500 м3, алюминия – 1500 м3, никеля – 4000 м3, для получения золота, алмазов также нужна вода. Вода нужна для работы ТЭЦ, АЭС, для добычи полезных ископаемых. В агротехнических целях тоже используется вода. Чтобы вырастить 1 т пшеницы, нужно затратить 1,5 т воды, для 1 т риса – 4 т воды, для 1 т хлопка почти 10 т воды.

Вода – это дешевый вид транспорта (пароходы, баржи, танкеры), дешевая электроэнергия.

Самая чистая вода – дистиллированная, но её нельзя пить, так как в ней нет многих элементов, необходимых организму (J, Br, Fe, Со, Zn и др.). Если в воде мало J (горные реки), то у населения развивается заболевание щитовидной железы – зоб. Нехватка йода пополняется лекарствами. Если в воде много F, это может вызвать хрупкость костей, если мало, развивается кариес зубов, тогда врачи рекомендуют пользоваться зубной пастой с содержанием фтора. Если в воде излишки Са, вода жесткая, создается накипь в котлах, в посуде. Её нельзя использовать для приготовления пищи, мытья. В организме могут образоваться «камни». Существуют специальные ГОСТы, нормы, стандарты на качество питьевой воды и качество вод, применяемых в отдельных производствах (пищевой, парфюмерной, фармакологической, резиновой и многих других).

Так как воды рек и озер в настоящее время загрязнены, её чистят разными способами:

- механическими (решеты, фильтры, песколовки, отстаивание);

- химическими (с применением реагентов – флокулянтов, коагулянтов и других, которые дают хлопьевидные осадки, способные увлечь, собрать ЗВ).

- биологическими (активным илом, включающим микроорганизмы или растения).

Существует семь классов по степени загрязнения пресных вод (очень чистые, чистые, слабо, средне/сильно загрязненные, предельно загрязненные). Так, вода в р.Иртыш относится к 6 классу – сильно загрязненная. Три самые загрязненные реки России: Волга, Кама и Иртыш.

Как, где и чем загрязняются воды р. Иртыш?

Река берет свое начало в горах Монгольского Алтая. Здесь воды – чистые, так как потоки собираются из ледников и родников. Через сотни километров пробега вода попадает на равнинную часть Усть-Каменогорской области Казахстана. На этой территории издавна ведутся горные работы по добыче полиметаллов и за долгие годы накопились массы горных отвалов. В них есть остатки рудных элементов. Атмосферными осадками эти соединения вымываются и попадают в воды реки. Горно-перерабатывающие предприятия имеют сточные (весьма загрязненные) воды, которые должны очищаться. Но делается это не всегда качественно, и загрязняющие элементы также оказываются в водах реки.

На территории Усть-Каменогорской области построены три плотины (Бухтарминская, высотою 71 м, Усть-Каменогорская, Шульбинская), которые, по выражению писателя Распутина В. Г., «как удавки на теле реки». Гидротехнические сооружения – плотины на реках очень нужны человеку. Они дают дешевую электроэнергию, регулируют сток реки, дают воду для полива. Но они же являются и отрицательными факторами в жизни водотока, влияющими негативно на живую природу:

- на реках в зоне плотины происходит изменение температурного и ледового режима.

- выше плотины возникают огромные по площади водохранилища (например, на Бухтарминской плотине водохранилище длиной более 300 км), а следовательно, происходит потеря пойменных земель, затопление территорий (населенных пунктов, сельскохозяйственных полей, складов, прибрежных лесов, могильников, скотомогильников и пр.).

- в водохранилищах с годами ухудшается качество воды от процессов застоя и так называемого «цветения» воды – процессов эвтрофикации.

- нарушаются рыбоходы и многое др.

Далее р. Иртыш протекает по территории Семипалатинской и Павлодарской областей, где имеются свои предприятия, спускающие загрязненные воды в реку. Кроме того, на пути Иртыша находятся тысячи мелких населенных пунктов, сельскохозяйственные поля, фермы, которые вносят свою долю загрязнений. С Семипалатинской области возможно поступление радионуклидов.

Таким образом, в воде р.Иртыш обнаруживаются постоянно в повышенных количествах (иногда превышающих нормы ПДК в десятки раз) – нефть и нефтепродукты (до 30 ПДК), соединения Сu (до 32 ПДК), Mn, Fe (до 56 ПДК), Zn, As, Cd, Pb, Ni, Cr+6, Нg (до 8,8 ПДК), формальдегид, фенол (40 ПДК), азот аммонийный, пестициды. По данным Комитета природных ресурсов, в водах реки постоянно присутствуют бензол, ацетальдегид, хлороформ, дихлорэтан, трихлорэтан и еще много ЗВ. Некоторые из них обладают канцерогенными свойствами. Очень плохие и микробиологические показатели, фиксирующие постоянное присутствие в воде патогенных микроорганизмов – кишечные палочки и яйца гельминтов, возбудителей болезней (дизентерия, тиф, гепатит и др.).

Речную воду для населения в г. Омске специально очищают на станции водоканала. В неё добавляют флокулянты и коагулянты, создающие студенистые массы, в которые и собираются ЗВ. Вода, пройдя 22 км, по трубам поступает на станцию, хлорируется, отстаивается, фильтруется, освобождается от посторонних примесей, вновь хлорируется и подается населению. Специалисты гарантируют, что очищенная на станции вода соответствует ГОСТу. Но, пройдя по разводящим стальным трубам городского водопровода (их в городе более 2 тыс. км) химически активная хлорированная вода может вновь напитаться нежелательными примесями. Врачи рекомендуют водопроводную воду очищать в домашних условиях.

Существует федеральный закон об охране водоемов. Все предприятия обязаны качественно очищать свои сточные воды и наладить оборотное водоснабжение, чтобы сократить объемы забора природных вод. Фактически предприятия свои сточные воды чистят не всегда качественно и сбрасывают их непосредственно в воды реки. В районе нашего города существует 43 выпуска загрязненных производственных вод, ливневых стоков и даже канализационных вод.

Вопросы для самопроверки

1. Источники пресных вод на Земле и их общее

2018-01-21

2018-01-21 653

653