Цель данного этапа - проведение занятий, направленных на формирование коммуникативных умений средствами игры. Мы использовали программу, разработанную Беличевой С.А. (Приложение 12) цель которой состоит в развитии поведения и поступков подростков, направленных на пользу общества и проявляющихся в изменении позиции, занимаемой в структуре коллектива. Программа реализовывается в форме упражнений по межличностной коммуникации.

Данная работа проходила в течение шести месяцев.

Программа групповых занятий была разделена на 3 части. Целью 3 первых занятий было ознакомить участников с общими условиями правильного общения. Участники вступали в межличностные отношения в парах, тройках и группах; учились правильно передавать сообщение и правильно его воспринимать, а также тренировались в навыках, необходимых для контактов с другими людьми. Вторая часть включает в себя четыре последующие встречи, в которых касались вопросов, непосредственно связанных со школой, т.е. функционированием индивида в качестве учащегося, выработкой определенного отношения к учителям, учебе, к более широко применяемой социальной действительности.

|

|

|

Заключительная часть была реализована на последнем занятии, цель которого - углубить знания и размышления подростков о самих себе, осознание своих положительных и отрицательных сторон, основанное на составлении мнения о самом себе и мнений о нем других.

Программа составлена таким образом, чтобы путем создания специальных воспитывающих ситуаций модифицировать в глазах окружающих образа "изолированных" детей, которых не признают "своими". Благодаря разработанным упражнениям подростки лучше узнавали друг друга, вступали в контакт с соучениками "здесь и сейчас", часто проводились различные межличностные контакты.

Для установления наиболее близких контактов со всеми участниками были введены специальные эмблемы с именами и фамилиями. В то же время форма эмблемы несла в себе информацию (понятную только исследователю) о том, какую позицию занимает в классном коллективе. Таким образом, учащиеся, которых коллектив принимал как "своих" имели эмблемы в форме круга, "средние" - в форме квадрата, "отверженные" - в форме треугольника. На каждом занятии все участники имели на себе эмблемы, благодаря чему было больше возможности по ходу занятий корректировать межличностные контакты внутри всех социометрических категорий. Особое значение для хода эксперимента имело объединение участников, признаваемых "своими" с "отвергнутыми" и "изолированными", что способствовало повышению привлекательности для группы.

|

|

|

Всего на данном этапе было проведено 8 развивающих занятий, подробнее остановимся на тех, которые вызвали у детей наиболее положительное впечатление. Это занятие №2, №4, №7.

Тема занятия №2 "Разговаривать? Да, но как?".

Цель занятия: а) познавательная:

ознакомление с условиями хорошей коммуникации, а также с ее трудностями;

ознакомление с общими сведениями о коллективе как социальной группе;

б) воспитательная:

формирование общественно-полезной позиции,

развитию умения слушать, выработка творческой позиции;

выработка позитивного отношения ко всем членам коллектива;

формирование эмоционального климата, сплочение группы, правильное взаимодействие с другими участниками.

В начале занятия ребята вели себя не очень открыто, были скованы, хотя и обстановка была располагающей к общению - стояли стулья кругом, все могли видеть друг друга.

Напряжение и скованность снизились, когда стали проводить игру "Свободное место". Эта игра подвижная, интересная очень понравилась детям. Прозвучали очень интересные высказывания: Поменяйтесь местами все те, кто…

гулял допоздна;

почистил ботинки;

пил кофе, чай на завтрак и многое другое.

Некоторые дети, например Борис Л., Артем Г., даже специально не менялись местами, чтобы придумать вопрос поинтереснее. Игра помогла открыться, узнать друг о друге.

Но самым интересным и запоминающимся упражнением на этом занятии стала игра "Сплетня". Цель игры - проследить за тем, как происходит искажение информации в процессе ее передачи.

В начале игры необходимо было выбрать добровольцев, желающих было много. Выбрав 6 человек: Артем Г., Алина д., Сергей П., Борис Л., Дима Е., Кристина М., они внимательно выслушали инструкцию и 5 человек вышли за дверь. Остался самый смелый, которому был прочитан текст "Сплетни". Все остальные учащиеся были зрителями и наблюдали за происходящим. Все не могли сдержать смех, когда к последнему участнику дошла совсем другая информация, совсем не похожая на оригинальный вариант. Ребята не практике убедились, как каждый слушающий при пересказе привносит свое, придумывает новое.

Также познавательным и интересны было упражнение "Давайте познакомимся", где нужно было написать, что ты любишь и что не любишь. Хоть подростки проучились вместе несколько лет, но многое друг о друге не знают. Это упражнение помогло еще лучше узнать своих одноклассников. Некоторые даже и не знали, что у них может быть много общего.

На занятии №4 "Хороший (плохой) учитель - учащийся", ребятам нужно было ознакомиться с новой формой работы - "Мозговая атака", создать атмосферу доверия в группе.

В начале занятия необходимо было вспомнить наиболее интересные события, произошедшие с ребятами за время их совместной учебы и наиболее и наиболее запомнившиеся им в отдельные годы. Затем каждый записывает свои воспоминания на листочке, после чего каждый ходит по классу и читает воспоминания других. Упражнение понравилось еще тем, что некоторые события из их классной жизни были совсем забыты, было очень весело, все смеялись. Среди воспоминаний были наиболее интересные: поездка на экскурсию в Волгоград, празднование 8 марта в 5 классе, встреча Нового года и многие др.

Следующим было упражнение "Хороший ученик", построенное по тактике "мозговая атака". После ого, как все возможности выдвижения новых идей были исчерпаны, начался подбор качеств "хорошего ученика": от наиболее положительных до наименее желательных. Самыми важными среди них были: активность, ответственность, дисциплинированность, живой ум. Самые отрицательные качества: хамство, неуважение учителей, замкнутость.

|

|

|

Но самым интересным занятием было №7 "Мы на необитаемом острове". Занятие носило характер творческой работы.

Класс был разделен на две группы, и им было необходимо организовать жизнь на необитаемом острове. Для этого они сначала нарисовали остров, используя различные художественные принадлежности, и разработать "принципы жизни", обязательные для каждого жителя. На занятии была поставлена задача творческого решения проблемы. Ребята использовали свою собственную фантазию, находчивость, организаторские способности. Ребята в одной группе назвали свой остров "Бамбучча". Решение принимали коллективно, все делали вместе: рисовали, придумывали. В другой группе - название острова "Райский сад", напротив, такого единства не наблюдалось. Две работы получились разными, но очень интересными.

Подводя итог всему изложенному, можно утверждать, что роль и значение групповых психотерапевтических методов коррекции очень важны для социализации личности, формирования творческой личности.

Использование этих методов на практике способствует также высвобождению спонтанности, облегчает установление социальных контактов, служит преодолению барьеров между людьми, стимулирует поиски новых способов поведения. Они формируют и развивают все познавательные процессы, позволяют экспрессивно выражать свои чувства.

Был проведён также классный час, направленный на повышение коммуникативности у школьников на тему "Общение и его роль в жизни человека". (Приложение 13)

Использование этих методов на практике способствует высвобождению спонтанности, облегчает установление социальных контактов, служит преодолению барьеров между людьми, стимулирует поиски новых способов поведения. Они формируют и развивают все познавательные процессы, позволяют экспрессивно выражать свои чувства.

На контрольном этапе, цель которого была проверить, повысилась ли у старшеклассников коммуникативность за шесть месяцев, обеим группам были предложены тест Ряховского [28, с.73] и тест оценки коммуникативных умений. [27, с. 20]

|

|

|

Тест Ряховского. ( Приложение 14) Тест оценки уровня общительности, коммуникативности содержит возможность определить уровень коммуникабельности человека. Отвечать на вопросы следует, используя три варианта ответов - "да", "иногда" и "нет".

Инструкция: "Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда".

Результаты теста в контрольной группе на контрольном этапе поместили в таблицу. (Приложение 15)

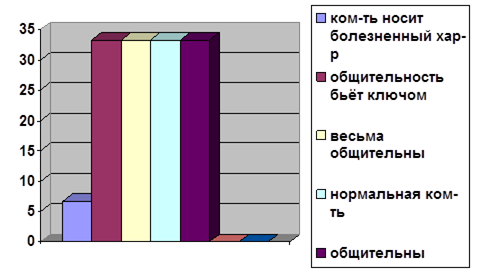

Выразим результаты в виде диаграммы. (Рис.7).

Рис. 7. Результаты теста Ряховского контрольной группе на контрольном этапе

Результаты теста в контрольной группе на контрольном этапе поместили в таблицу. (Приложение 15)

Выразим результаты в виде диаграммы. (Рис.8).

Рис. 8. Результаты теста Ряховского экспериментальной группе на контрольном этапе

Тест оценки коммуникативных умений проводился с целью определения уровня коммуникативных умений обучающихся в обеих группах. (Приложение 16) Понятие "коммуникативные умения" включает в себя оценку собеседника, определение его сильных и слабых сторон, умение установить дружескую атмосферу, умение понять проблемы собеседника и т.д. Методика предназначена для проверки этих качеств.

Была предложена следующая инструкция к тесту: "Отметьте ситуации, которые вызывают у Вас неудовлетворение или досаду и раздражение при беседе с любым человеком - будь то Ваш товарищ, руководитель или просто случайный собеседник".

Результаты теста в контрольной группе на контрольном этапе представлены в таблице. (Приложение 17)

Выразим результаты в виде диаграммы. (Рис.9).

Рис. 9. Результаты теста оценки коммуникативных умений контрольной группы на контрольном этапе

Результаты теста в экспериментальной группе на контрольном этапе представлены в таблице. (Приложение 17)

Выразим результаты в виде диаграммы. (Рис.10).

Рис. 10. Результаты теста оценки коммуникативных умений экспериментальной группы на контрольном этапе

Сравним полученные результаты на констатирующем и контрольном этапах по уровням развития коммуникативных умений старших школьников в контрольной группе, выразив их в виде диаграмм. (Рис.11).

Рис. 11. Уровни коммуникативных умений на констатирующем и контрольном этапах контрольной группы

Сравним полученные результаты на констатирующем и контрольном этапах по уровням развития коммуникативных умений старших школьников в экспериментальной группе, выразив их в виде диаграмм. (Рис.12).

Рис. 12. Уровни коммуникативных умений на констатирующем и контрольном этапах экспериментальной группы

При сравнении результатов, полученных на констатирующем и контрольном этапах, видим, что результаты обеих групп выше на контрольном этапе, чем на констатирующем этапе эксперимента, но результаты экспериментальной группы выше, чем в контрольной.

Мы использовали критерий Фишера, который позволяет сравнивать величины выборочных дисперсий двух независимых выборок. Для вычисления Fэмп нужно найти отношение дисперсий двух выборок, причем так, чтобы большая по величине дисперсия находилась бы в числителе, а меньшая - в знаменателе. Формула вычисления критерия Фишера такова:

где  - дисперсии первой и второй выборки соответственно.

- дисперсии первой и второй выборки соответственно.

Так как, согласно условию критерия, величина числителя должна быть больше или равна величине знаменателя, то значение Fэмп всегда будет больше или равно единице.

Число степеней свободы определяется также просто:

k1=nl - 1 для первой выборки (т.е. для той выборки, величина дисперсии которой больше) и k2=n2 - 1 для второй выборки.

Если tэмп>tкрит, то нулевая гипотеза принимается, в противном случае принимается альтернативная.

Итак, дисперсия коммуникативных умений для контрольной группы составила 33 (n1=15), а для экспериментальной группы 53 (n2=15). Определим, можно ли считать уровень дисперсий примерно одинаковым для данных выборок на уровне значимости 0,05.

Для ответа на поставленный вопрос определим эмпирическое значение критерия: Fэмп= 53/33=1,6.

При этом критическое значение критерия Fкр (0,05; 14; 14) =2.

Таким образом, Fэмп=1,6<2=Fкр, поэтому нулевая гипотеза о равенстве генеральных дисперсий на уровне значимости 0,05 принимается.

Делаем вывод, что предположение о том, что успешное развитие коммуникативных умений старшеклассников будет более эффективно, если учитывать уровень сформированности коммуникативных умений учащихся, использовать игры, направленные на развитие мотивации к коммуникативной деятельности и использовать специальные методические приемы для организации речевого взаимодействия учащихся при помощи деловых и ролевых игр, было верно.

Игра представляет собой сложный социокультурный феномен, которому посвящено множество философско-культурологических, психологических и педагогических исследований. Важное место принадлежит вопросу об использовании игры в учебных целях. Сложность кроется в особой природе игровой деятельности: в её многочисленных определениях неизменно подчёркиваются самоценность и самопроизвольность, отсутствие практической направленности, ориентации на результат (не внутренний, игровой, а практический).

Разнообразные виды игровой деятельности, многочисленные функции игры, различные формы организации игр, сочетания многообразия игровых проявлений с практической реализацией педагогической теории способствуют развитию коммуникативных умений.

Работа по подготовке школьников к общению включает в себя несколько аспектов: развитие определённых особенностей мышления и речи учащихся, формирование у них определённых социальных установок и коммуникативных умений. Человек может эффективно участвовать в процессе коммуникации, если он владеет набором необходимых средств. К средствам коммуникации, в первую очередь, относится речь, в которой объединяются тесно связанные друг с другом функции: выразительная (с помощью которой отражаются соответствующие состояния говорящего субъекта), аппеляционная (посредством которой "другой" побуждается к действию) и изобразительная (посредством её "другому" изображается, сообщается положение вещей).

Совершенно очевидно, что реализация названных функций прямо связана с тем, насколько свободно человек владеет речью. Свобода владения речью зависит от: обширности словарного запаса; образности и правильности речи; точного восприятия устного слова и точной передачи идей партнёров своими словами; умения выделять из услышанного существо дела; конкретной постановки вопросов; краткости и точности формулировок; логичности построения и изложения высказывания.

Отсутствие свободы владения речью приводит к тому, что у учащихся не вырабатывается та уверенность, та раскованность, которые необходимы в деловых беседах, на собраниях, на уроках.

"Много на земле живых существ. Из них только человек обладает даром речи. Даром слова" Л. Успенский. Развивать этот "дар", чтобы язык ребёнка как можно реже заплетался, сделать так, чтобы его мысли "не выскакивали растрёпанными и полуодетыми", научить наслаждаться красотой устного и письменного слова, почувствовать его истинный смысл, в наше время необходимо. [5, с.89]

Для составления полноценного высказывания необходимо, чтобы говорящий обладал достаточным запасом слов, чёткой артикуляцией, грамматически правильно строил предложения. Поэтому работу по формированию речевой деятельности нужно вести по направлениям. (Рис.13).

Рис. 13. Работа по формированию речевой деятельности

Для создания эмоционально-благоприятной ситуации на уроке необходимо использовать:

игровые приёмы;

задания, направленные на развитие литературных способностей и творческого воображения.

Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к. каждый ребёнок имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником.

Организация диалога при работе в парах, в группах [2, с.93]

Одно из главных организаций диалога - это создание атмосферы доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и разных. Участие детей в играх и упражнениях обеспечивает возникновение между детьми доброжелательных отношений, а групповая поддержка вызывает чувство защищённости, и даже самые робкие и тревожные дети преодолевают страх.

Выстраивая отношения, можно выделить некоторые правила ведения диалога:

Любое мнение ценно,

Ты имеешь право на любую реакцию, кроме невнимания.

Повернись так, чтобы видеть лицо говорящего.

Хочешь говорить - подними руку.

Дай возможность другому высказать свое мнение, а себе - понять его.

Обращение начинается с имени.

Критика должна быть тактичной.

Отсутствие результата - тоже результат.

Голос - твой божественный дар, умей им владеть.

Эмоциональное вслушивание - это развитие художественного восприятия.

Вычитывание - развитие способов художественного анализа произведения.

Выразительное чтение детей - развитие умения художественного исполнения.

Сочинения, рисование, инсценировки.

Результатом организации чтения, как диалога с автором и освоения ребёнком позиции настоящего читателя считается:

1. Владения детьми способа понимания художественного произведения

2. Умения выразительно читать.

3. Стремление выразить и грамотно оформить свои суждения о произведении в устной речи.

4. Расширение читательского кругозора.

5. Развитие "чувства языка" и литературного вкуса.

6. Формирование коммуникативных способностей.

Помогут в формировании диалогового общения друг с другом, следующие упражнения:

1. Ролевое чтение

2. Ролевые диалоги

3. Работа в парах (инсценирование отрывка, разговор двух героев произведения)

4. Придумать разговор героев произведения по телефону.

5. Инсценирование произведения (сказки, рассказа, басни и т.д.)

В ходе учебной деятельности лучше всего развивать коммуникативные умения у школьников на уроках в игровой деятельности.

Творческие игры проводятся с целью воспитания и обучения учащихся. Творческая игра, как пишет М.Ф. Фомичёва [15, с.42], даёт школьникам возможность пережить и перечувствовать в воображаемой обстановке волнующие, яркие события. Дети чаще всего осознают родной язык на основе игры. М.Ф. Фомичёва утверждает, что игра - это не только показ, переживание поступка, это ещё и мысль-действие, и мысль-образ. И в этом её воспитывающая сила.

Пристрастие к лингвистическим играм на уроках литературного чтения - естественное желание ребёнка, которое необходимо всячески поощрять, так как приобщение к словесному творчеству активизирует потребность в выражении собственных мыслей словами, понятными для окружающих; способствует формированию у него множества ценных человеческих качеств.

Особая роль в формировании коммуникативных навыков отводится индивидуальному разговору. Это своего рода внутренний монологический ответ. Для этого на начальном этапе используется план по теме, затем только опорные слова, затем только первое или только последнее слово. Такая внутренняя подготовка ребёнка способствует снятию напряжения, волнения и способствует дальнейшему формированию монологического ответа у доски.

2020-01-14

2020-01-14 470

470