Словарь терминов

План

Сущность

Лекция 5

межкультурной коммуникации.

1. Модель межкультурной коммуникации.

2. Знания и представления коммуникантов.

3. Культурное и когнитивное пространство, когнитивная база.

3.1. Культурное пространство.

3.2. Индивидуальное и когнитивное пространство. Когнитивная база.

4. Культурное пространство.

5. Индивидуальное и коллективное когнитивное пространство.

6. Типы пресуппозиций.

Алгоритм – обобщенная схема каких-нибудь действий, совокупностьпоследовательных шагов, приводящая к желаемому результату.

Внекодовые знания – знания, которые выходят за пределы языка и детерминированы определенной культурой, способны влиять на коммуникацию.

Денотат – предмет как объект обозначения с помощью языковых средств.

Дифференциальный – (о признаке) различительный (Набор дифференциальных признаков формирует лексическое понятие слова).

Зоны коммуникативного пересечения – общие знания коммуникантов.

Когнитивная база–определенным образом структурированная совокупность знаний и представлений, которыми обладают все представители того или иного лингвокультурного сообщества.

|

|

|

Конфессия – вероисповедание.

Культурное пространство – совокупность знаний и представлений о феноменах культуры, которыми обладают все представители того или иного социума (профессионального, конфессионального и т. д.).

Пресуппозиция – общий фонд знаний, общий опыт, общий тезаурус, общие предварительные сведения, которыми обладают коммуниканты.

Реалия – предмет, вещь, явление, существующие в действительности.

Редуцированный – сокращенный.

Рефлексия – размышления о своем внутреннем состоянии, склонность анализировать свои переживания.

Феномен – явление, в котором обнаруживается сущность чего-нибудь.

Экспликация – разъяснение, представление чего-нибудь в явном, наглядном виде.

Межкультурная коммуникация (МКК), понимаемая как общение представителей различных лингвокультурных сообществ, в целом вписывается в общую модель коммуникации. Но, изучая особенности МКК, мы должны видеть национально-детерминированную специфику личности коммуникантов, которая влияет на особенности кодирования сообщения, формы контакта, восприятие контекста. Эти компоненты индивидуальны и никогда полностью не совпадают даже у самых близких людей. При этом очевидно, что в случае полного отсутствия «зоны пересечения» не может происходить реальной коммуникации.

Ну что, когда? – Вопрос, заданный беременной женщине или студенту, который выходит из деканата после переговоров о пересдаче экзамена, будет понят по-разному в зависимости от ситуации и «положения» адресата.

|

|

|

Таким образом, для решения практических задач обучения МКК представляется необходимым определить зону пересечения «коммуникативных пространств» всех (или подавляющего большинства) членов русского (или любого другого) лингвокультурного сообщества.

До сих пор в теории и практике коммуникации (имеется в виду обучение русскому языку студентов-иностранцев) основное внимание уделялось именно коду (языку). Это естественно: без знания кода полноценное общение оказывается невозможным. Однако даже самого совершенного знания кода оказывается недостаточно для адекватной коммуникации. Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках.

К компонентам культуры, имеющим национально-специфическую окраску, С. Г. Тер-Минасова относит следующие:

а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи и обряды (выполняющие функцию неосознанного приобщения к господствующим в данной системе нормативным требованиям, ср., к примеру, разные традиции приема гостей в разных странах);

б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего её нередко называют традиционно-бытовой культурой;

Интересно, что традиционный набор посуды у русских и, например, у корейцев и китайцев, на кухне которых обязательно присутствует рисоварка, емкость для промывки риса, емкости с решетчатым поддоном для предварительной засолки овощей, из которых затем будут готовиться по особым рецептам салаты.

в) повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, принятые в некотором социуме нормы общения);

Показателен следующий пример несовпадения повседневного поведения представителей двух культур. Девушка из России приехала в Финляндию знакомиться с родителями мужа-финна. После того как она вместе с мужем проехала на машине несколько сотен километров, и наконец добралась до дома будущей свекрови, ее спросили: «Хочешь есть». Девушка из скромности ответила: «Спасибо, не хочу» и… осталась без ужина. Такого «приема» в России просто невозможно себе представить.

г) связанные с поведением мимический и пантомимический (кинесический) коды, используемые носителями некоторой лингвокультурной общности;

д) «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего мира, национальные особенности мышления представителей той или иной культуры;

Всем известно, что береза, не раз воспетая в художественном творчестве писателей и поэтов разных веков, – символ России. Интересно, что у корейцев особое отношение к другому дереву – сосне, кряжистому, выносливому, крепкому; вечнозеленому дереву. Свойства этого дерева позволяют корейцам считать сосну символом своего народа, олицетворяющим силу, сдержанность, способность выстоять в любых условиях, цельность и преданность своим взглядам и убеждениям.

е) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного этноса [Тер-Минасова, 2000, с. 29].

Обратимся к фрагменту из романа современной русской писательницы Татьяны Толстой «Кысь».

«Ну вот, к примеру. По-простому ежели рассуждать. Майский Выходной – он случается в мае, а стало быть, Октябрьский выходной – в октябре? Октябрьский Выходной – в ноябре! Не будь мурзы, слышь, все бы голубчики, весь Федор-Кузьмичск так бы пьяные и провалялись весь октябрь-то месяц!

А многие дивятся: отчего бы это Октябрьский выходной – в ноябре? А опять-таки подход у них негосударственный! А потому он в ноябре, что в октябре погода обычно хорошая, ни снега, ничего. Воздух такой крепкий, палым листом пахнет, солнышко долго светит, небо, чать, голубое. Голубчики, кто ходячий, сами, без Указа, на улицу выходят – кто за ржавью отправился, кто хворосту из лесу принесть, кто последнюю репу выкапывать. Красота! Ясность в природе.

|

|

|

А в ноябре как зарядят дожди, как зарядят, -и-и-и-и-и-и-и! – мутно так между небом и землей, и на душе мутно! Крыша течет, если худая; холодом, сыростью в пазы дует. Заткнешь окно тряпицей, к печи поближе притулишься, а не то на лежанке дремлешь, и плачется что-то, все плачется! Прошло лето красное, не воротишь – словно бы сама жизнь прошла, развеялась радость пылью дорожной! Отворотишь от окна тряпицу, глянуть, – а на улице никогошеньки, ничегошеньки, только дождь крутит да в лужи бьет. Да тучи рваные. Голубчики, даже из самых глупых, в такую погоду нипочем из дому по своей воле носа не высунут.

Вот в такой день, когда все тута, все по домам, никуда не разбрелись, никого ни в лесу, ни в поле не позабыли, – в такой день и назначают Октябрьский Выходной. Всем голубчикам, и здоровым, и увечным, велено из дома выходить на главную площадь, где дозорная башня, и по шестеро в ряд, с песнями, пройтиться. А с дозорной башни мурзы будут на голубчиков глядеть, и всех их по головам пересчитывать. Потому что надо ж знать, сколько у нас народу, и сколько бляшек нарезать для уплаты, и сколько добра в Складской День выдавать, и сколько можно на дорожные работы привлечь, если не увечные, и все такое. И народная мудрость тоже говорит: цыплят по осени считают. А когда всех пересчитают, то, конечно, можно и по домам, пей-гуляй, веселись, что хочешь делай, но в меру. Это вот и есть подход государственный».

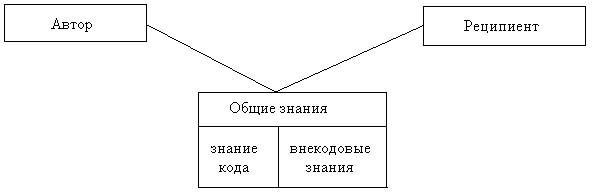

Чтобы понять языковые факты этого фрагмента и авторскую иронию, нужно знать реалии, социокультурный фон, иначе затрудняется понимание текста, а значит, и коммуникация. Только в том случае, когда зоны коммуникативного пересечения будут максимальными, возможно взаимопонимание. Следовательно, для адекватной коммуникации мало знания кода –языка. Нужно овладеть тем, что можно назвать внекодовыми знаниями. Схема речевого взаимодействия автора текста и реципиента можно изобразить схематически (см. рис. 5).

|

|

|

Рис. 5.

Таким образом, необходимым условием коммуникации является наличие общих знаний коммуникантов, включающих знание кода (т.е. языка как набора разноуровневых единиц и правил оперирования ими) и внекодовые знания, т. е знания, которые выходят за пределы языка и детерминированы определенной культурой, влияя при этом на коммуникацию. Нужно отметить, что граница между кодовыми и внекодовыми знаниями весьма условна и не является непроницаемой, язык может рассматриваться как отображение социокультурной реальности.

Возьмем для примера самые простые слова, обозначающие предметы и явления, которые существуют у всех народов и во всех культурах. Конкретный стол, который стоит в комнате, – это «кусочек реальности». Когда мы называем этот предмет окружающего нас мира, в нашем мышлении есть определенное понятие стола, некое представление о столе, которое обобщено в определениях толковых словарей.

Стол – предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на высоких опорах, ножках. Обедать за столом. Письменный стол. Сесть за стол. Встать из-за стола.

В разных культурах понятия об этом предмете, обозначаемом в разных языках разными словами как разными звуковыми комлексами (стол, a table, der Tisch, la table, цкуэ (яп.), чексан (кор.)), но «эквивалентными по значению», будут разными. Это особенно очевидно при сопоставлении резко отличающихся друг от друга культур. Например, в Туркмении стол представлен простым куском клеенки или скатерти на полу, и только для «европейских гостей» в качестве демонстрации особого уважения могут внести и поставить стол в нашем понимании. Но речь даже не идет о таких явных культурных различиях. В близкородственных европейских культурах существуют различия между словами, абсолютно эквивалентными на первый взгляд. Этот факт можно продемонстрировать следующим примером. Известная русская киноактриса Елена Сафонова поселилась со своим мужем-швейцарцем в Париже. «Дело не только в чужом языке, – пишет актриса, – дело в том, что, когда я говорю на любом языке слово стол, я вижу перед собой круглый деревянный стол на четырех ножках с чайными чашками. А когда французы говорят стол, они видят стол стеклянный, на одной ножке, но с цветочками. И винить их бессмысленно… Они не хуже, они просто другие» [Аргументы и факты. 1996. № 16].

Это несколько наивное, но тонкое и точное наблюдение. (И таких наблюдений можно привести немало). Оно ярко иллюстрирует отношения между предметом, понятием и словом. Эти отношения непростые: между реальным предметом и словом, обозначающим этот предмет, стоит понятие, обусловленное культурой и видением мира данного речевого коллектива. «Разные языки – это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее…» [Гумбольдт, 1985, с. 349].

2. Знания и представления коммуникантов [2]

Каждый участник коммуникации, являясь языковой личностью, выступает:

1) как индивидуум, носитель только ему присущих черт, признаков, знаний и представлений;

2) член тех или иных социальных групп (семья, профессия, конфессия, политическая ориентация и др.);

3) представитель определенного национально-культурного сообщества;

4) представитель человечества.

Следовательно, знания и представления участника коммуникации могут быть условно разделены: а) на индивидуальные; б) социальные; в) национальные; г) универсальные. Это может быть представлено следующей схемой (рис. 6) [см. Гудков, 2000, с. 40]:

Рис. 6.

Рассматривая данную условную классификацию, заметим, что «универсальное» (например, знание элементарной анатомии и физиологии человека, мифологических архетипов и др.), безусловно, влияет на коммуникацию, но именно в силу своей универсальности не так интересно при изучении проблем МКК. Не меньшую роль в коммуникации играют индивидуальные знания и представления, но, будучи индивидуальными, следовательно, единичными, они не могут поддаваться обобщению и быть объектом теоретического анализа, т. к. предполагают неисчислимую вариативность. Задача исследователя проблем МКК – изучить коллективные знания и представления, понимая под коллективом группу людей, объединенных неким общим признаком (группой признаков), осознающих свое единство и декларирующих его в той или иной форме.

Заметим также, что провести границу между «социальным» и «национальным» весьма затруднительно (одной из причин этого является отсутствие четкого определения понятия «нация»). Тем более что социальное зачастую обусловлено национальным. Например, отношения в семье (социальные отношения) обусловлены национальными традициями. Производственные отношения различны в разных этносах: ротация в управлении в Японии, использование родственных отношений при устройстве на работу в России и т. п.

2014-02-02

2014-02-02 8982

8982