Поэтапная схема конструирования

Технические требования и критерии рациональности конструкции

Технические требования, приведенные в задании на конструирование, будем называть исходными техническими требованиями. Они определяются заказчиком в соответствии с задачами, для решения которых и создается устройство, входящее в более крупную систему или автономное.

Эти требования составляют лишь часть того материала, который должен учитываться конструктором при последующей реализации задания. Поэтому до начала собственно конструирования устройства конструктор должен дополнить исходные технические требования задания новыми требованиями, выявляемыми им на основе самостоятельного анализа взаимовоздействий устройства с окружением. Дополнение технических требований задания производится также исходя из соображений производственного, технологического и экономического характера. Эти соображения либо вытекают, как следствия, из формулировки задания, либо определяются самим конструктором на основе конкретных условий возможной последующей реализации устройства. Дополненный перечень технических требований должен давать конструктору всестороннее и достаточно четкое представление о процессе функционирования готового устройства в реальных условиях эксплуатации.

Ниже рассматриваются отдельные общие критерии рациональности конструкции.

Критериями рациональности конструкции будем называть те признаки (оценки), по которым можно судить о рациональности создаваемого устройства в ходе конструирования. Критерии, имеющие единую и достаточно общую формулировку, применяются в качестве оценки рациональности разных конструктивных решений на отдельных этапах работы конструктора. При этом они могут иметь различное конкретное содержание. Так, например, критерий “технологичность конструкций” на этапе эскизной компоновки всего устройства в целом будет иметь иное конкретное содержание, нежели тот же критерий на этапе отработки конструкции какого-либо одного узла. Точно так же будет иметь различное конкретное содержание отработка на технологичность различных деталей, входящих в одно устройство.

Необходимо отметить, что при различении понятий требований и критериев одни и те же технические характеристики могут входить в технические требования (в качестве требуемых или допустимых), а иногда самым тесным образом связываться с содержанием критериев рациональности. Поясним это на примерах.

Вес и габариты. Предельно допустимый вес создаваемого устройства практически всегда дается в технических требованиях заказчика и очень часто является предметом длительных согласовании с исполнителем. В то же время “минимизация веса” (независимо от того, задан или нет его верхний предел в технических требованиях) может рассматриваться, как наиболее важный и характерный критерий рациональности конструкции на протяжении всего хода конструирования. Это относится и к “минимизации габаритов (объема)”.

Стремление к снижению веса и габаритов технический устройств является ярко выраженной тенденцией конструирования в ведущих отраслях современного машиностроения (но, конечно, не за счет надежности или других существенных требований).

Это стремление, как ничто другое, придает процессам конструирования различных устройств заметное единообразие.

В соответствии с этим, модель логики процесса конструирования устройств, критичных к габаритам и весу,может быть построена с большей определенностью сравнительно с моделью, отображающей ход проектирования других технических устройств, для которых такое стремление нехарактерно. Точно так же и методические рекомендации, соответствующие модели логики с такими ограничениями, могут быть сформулированы более конкретно и будут оставлять меньше возможностей для противоречивых толкований.

По этим причинам минимизацию веса и габаритов будем считать непременным критерием рациональности создаваемой конструкции, а рекомендации методики применимыми в первую очередь для устройств, критичных к габаритам и весу.

Надежность. Согласно принятой в настоящее время терминологии под надежностью понимается свойство системы или изделия, обусловленное их безотказностью, долговечностью, и ремонтопригодностью и обеспечивающее нормальное выполнение заданных функций системы (изделия). При этом под ремонтопригодностью понимается свойство системы (изделия), выражающееся в приспособлении к восстановлению исправности и к поддержанию заданного технического ресурса путем предупреждения, обнаружения и устранения неисправностей и отказов,

Для целей последующего изложения можно воспользоваться также упрощенным определением надежности: надежность есть вероятность того, что устройство будет успешно выполнять свои функции в течение определенного периода времени при работе в определенных окружающих условиях.

Независимо от не рассматриваемых здесь специальных методов, направленных на увеличение надежности устройства при конструировании, каждому конструктору приходится думать об обеспечении надежности на протяжении всего хода работы. Под углом зрения надежности ему приходится анализировать и принципиальную схему устройства и взаимосвязи устройства с окружением, и компоновку и отработку всего набора деталей на общем виде, и каждую деталь в отдельности. Поэтому можно считать, что критерий надежности является тем критерием, по которому производится оценка рациональности создаваемой конструкции на всех этапах.

В дальнейшем нас будут интересовать лишь некоторые стороны сложнейших проблем, связанных с надежностью. Прежде всего, мы проследим за последовательностью действий по обеспечению надежности в ходе конструирования. Кроме того, будут затронуты некоторые особенности конструирования устройств с повышенной надежностью.

Творческий характер процесса конструирования препятствует конкретизации рецептов методики. Чем конкретнее такие рецепты, тем более ограничена область их применения. С другой стороны, общие методические идеи в свете тех или иных реальных задач, стоящих перед конструктором, теряют ценность, так как могут трактоваться самым различным образом.

Указанное противоречие в равной мере относится и к поэтапной схеме конструирования. Последняя построена как типовая (для определенной области применения) и не предназначена давать конкретные рекомендации для конкретных конструкторских задач. Это, прежде всего, вытекает из условного характера эпюр, отражающих “удельный вес” отдельных критериев в ходе конструирования.

Область применения схемы определяется рядом ограничений, принятых при ее построении. Здесь в виде итога перечисляются как уже введенные ранее ограничения, так и вводимые вновь. Все ограничения можно разделить на две группы:

· ограничения, относящиеся к конструируемому устройству;

· ограничения, относящиеся к процессу конструирования.

Ограничения первой группы:

1. Устройство критично к габаритам и весу.

2. Устройство представляет собой обособленную конструкцию, предназначенную для выполнения вполне определенных функций. Однако оно не является комплексной системой, состоящей из отдельных пространственно разделенных частей, не связанных кинематически.

3. Устройство разрабатывается в качестве опытного образца.

4. Устройство является достаточно сложным для возможности иллюстрации общего случая конструирования. Вместе с тем степень сложности устройства такова, что один конструктор без помощи других в состоянии довести работу до окончания этапа вычерчивания подробного сборочного вида или, во всяком случае, до окончания этапа компоновки.

5. Устройство не является проблемным с технологической точки зрения. Иными словами, принципиальная схема устройства предусматривает возможность изготовления всех деталей будущей конструкции без серьезных затруднений.

Ограничения второй группы.

Поэтапная схема ориентирована исключительно на раскрытие особенностей процесса собственно конструирования, включая и подготовку к нему. Такие сопутствующие конструированию работы, как общеинженерные и специальные расчеты, макетирование, лабораторные испытания на схеме только указаны, но не анализируются. Логика работы конструктора представлена по необходимости упрощенной. Не отражена неподдающаяся типизации сложная индивидуальная картина “сплетения” собственно конструирования с предшествующими, последующими и параллельными стадиями создания технического устройства.

Указанные ограничения могут быть конкретизированы следующим образом.

1. Не рассматривается процесс разработки принципиальной схемы устройства. Предполагается, что конструктор получает схему готовой в техническом задании, но в ходе работы может в какой-то степени видоизменять и уточнять ее. Кинематика устройства разрабатывается самим конструктором, но в рамках принципиальной схемы.

2. Этапы деталировки, проверки, оформления рабочих чертежей не рассматриваются. Процесс конструирования в рамках принятой схемы заканчивается вычерчиванием подробного сборочного вида, пригодного для деталировки.

3. Вопросы отработки чертежей для серийного производства не рассматриваются. Такая отработка в большинстве случаев проводится после испытаний опытных образцов на основе результатов этих испытаний. Методика отработки серийных чертежей является предметом особого исследования.

4. Нигде не упоминается о той корректировке, которая непрерывно ведется при конструировании даже первых опытных образцов на основе информации об аналогичных устройствах, созданных ранее, информации о различного рода испытаниях этих устройств и т. п.

5. Ничего не говорится о роли и методах получения информации, необходимой конструктору на всех охваченных схемой этапах работы.

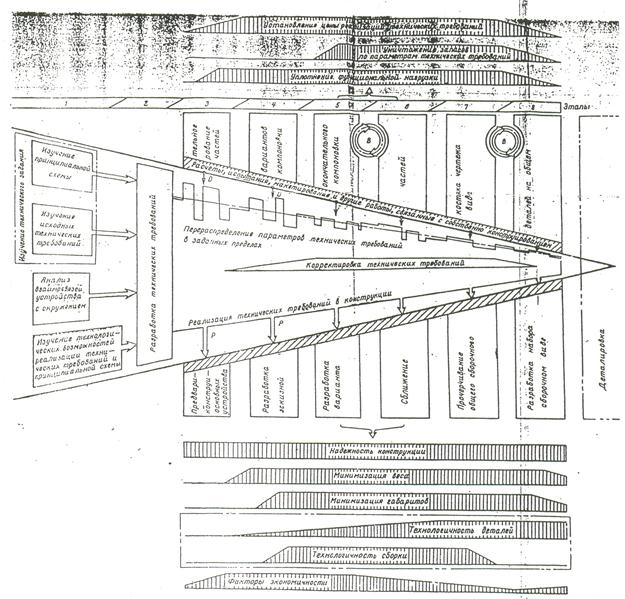

Поэтапная схема процесса конструирования некоторого устройства изображена на рис. 4. 1. Схему можно разделить на три части (среднюю, верхнюю и нижнюю) и на восемь последовательных этапов (последовательно в направлении слева направо).

Средняя часть схемы иллюстрирует переработку исходного материала в форму технических требований, и затем процесс последовательной реализации требований в конструкции в ходе собственно конструирования. При реализации требования и параметры задания поочередно ”материализуются” в конструкцию. Этот процесс не заканчивается на восьмом, последнем для рассматриваемой схемы этапе, но продолжается и при деталировке.

Реализация исходного материала в конструкции является понятием, отображающим внешне скрытую мыслительную работу по созданию устройства. Нас будут интересовать особенности этой работы на каждом из этапов, а также характер переходов от предыдущего этапа к последующему.

Образуемый жирными линиями треугольник разделяет среднюю часть схемы на две области. Геометрические фигуры, расположенные внутри треугольника, символизируют работу конструктора над техническими требованиями (над их первоначальным составлением и дальнейшими изменениями). Фигуры, расположенные вне треугольника (в средней части схемы), отображают этапы создания конструкции. Заштрихованные области, примыкающие к наклонным линиям треугольника, отображают работы, сопутствующие конструированию: расчеты, эксперименты, макетирование и пр. Стрелки с индексом Р символизируют основное направление конструирования, т. е. постепенную реализацию технических требований в конструкции. Стрелки с индексом О символизируют обратные воздействия со стороны формирующейся конструкции на технические требования (на каждом этапе). Кольцевые стрелки с индексом В (возврат) указывают на особый характер переходов от предыдущего этапа конструирования к последующему. Как будет показано в дальнейшем, каждый из предыдущих этапов не может считаться полностью завершенным в момент перехода к последующему этапу. Сказанное следует понимать в том смысле, что результаты каждого этапа требуют корректировки и уточнения на последующих этапах.

Верхняя часть схемы иллюстрирует процесс оценки рациональности создаваемой конструкции по трем специальным критериям. Все три критерия вместе взятые отражают непрерывное стремление к наиболее полному соответствию между создаваемой конструкцией и заданными требованиями. С помощью этих критериев принимаются весьма важные решения о необходимости корректировки технических требований. Содержание каждого из трех критериев и их роль на каждом из этапов будут раскрываться в ходе последующего изложения методики.

Нижняя часть схемы иллюстрирует процесс оценки рациональности создаваемой конструкции по следующим критериям:

– надежность конструкции;

– минимизация веса;

– минимизация габаритов;

– технологичность конструкции;

– экономичность конструкции.

Не только сравнительная важность, но также число и наименование критериев рассматриваемой группы могут варьироваться в зависимости от специфики каждого конкретного устройства. Эта особенность отличает критерии нижней части схемы от критериев, помещенных в верхней части и характеризующихся большей универсальностью.

Каждый из указанных пяти критериев рассматриваемой группы является комплексным, причем для примера один из них – “технологичность устройства” на схеме представлен в детализированном виде. В качестве отдельных его составляющих выбраны наиболее типичные для сложного устройства критерии:

а) технологичность деталей, т. е. критерий, позволяющий оценивать отдельные детали устройства с точки зрения рациональности их изготовления (например, одним из признаков технологичности отливок является наличие литейных уклонов и т. п.);

б) технологичность сборки.

В зависимости от реальных задач конструирования можно было бы внести в схему критерий “технологичность регулировки”, “технологичность обслуживания” и т. п.

Остается добавить, что реальный процесс формирования технологического облика конструкции по своей глубине, сложности и разнообразию выходит далеко за рамки оценки или проверки рациональности конструкции по критериям технологичности. Эти критерии, в частности, не отражают и не раскрывают содержания процесса активного поиска оригинальных конструктивных решений, основанных на глубоком знании технологии. То же относится и к остальным комплексным критериям.

Приведенные на модели эпюры показывают изменение значимости каждого критерия на разных этапах конструирования. Так, например, по соответствующей эпюре видно, что о технологичности тех или иных отдельных деталей конструктору приходится думать на протяжении всего хода конструирования данного устройства, но на последних этапах удельный вес этого фактора резко возрастает.

Нумерация этапов приведена над средней частью схемы. Наклонные граничные линии (смежные стороны четырехугольников) символизируют незавершенность каждого предыдущего этапа в момент перехода к последующему Рассмотрение схемы показывает, что творческий процесс конструирования сводится в ней в значительной мере к определению последовательности этапов и выбору критериев рациональности конструкции на каждом этапе. Оба эти процесса также носят творческий, эвристический характер и даже в рамках конкретных задач нелегко поддаются анализу. В частности, выбор критериев рациональности конструкции зависит от множества взаимосвязанных переменных и, прежде всего от данных технического задания.

Рис.4.5. Поэтапная схема конструирования технического устройства

2014-02-02

2014-02-02 5602

5602