Рис.15.

Рис.14.

Рис.13.

Рис.12.

Рис.11.

Рис.10.

Рис.9.

Рис.8.

Коса представляет собой песчаную невысокую отмель, вдающуюся в русло длинным клином (рис.9). На реках косы примыкают обычно к выпуклым песчаным берегам. Косы образуются из крупных заструг в результате их постепенного роста и перемещения.

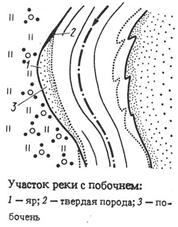

За год коса может переместиться на несколько сотен метров. Залив между берегом и ухвостьем косы называют затониной, небольшую песчаную косу - закоском, большую подводную застругу с крутым тыловым скатом, вдающуюся далеко в русло, - заманихой, гребневую часть крупной гряды, пересекающей русло, обычно затопляемой в половодье и обсыхающей в межень, — побочнем (рис.10).

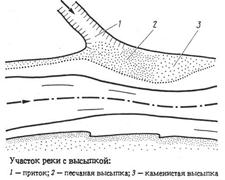

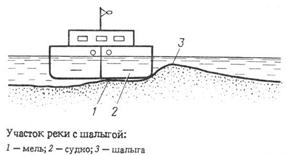

В меженное время поток, размывающий яр, иногда встречает твердую породу и отклоняется к противоположному берегу. Ниже твердой породы образуется тиховод, где откладываются Н. и формируются побочень, высыпка (рис.11) — отложения из крупных Н. в местах впадения в реку небольших притоков или выходов оврагов. Ниже высыпки в области тихого течения может образоваться побочень. В результате местных русловых переформирований на перекатах с легкоподвижными Н., а также за судами, вставшими на мель на перекате, или за затонувшими крупными предметами возникают-шалыги, отдельно лежащие подводные отмели, образовавшиеся на судовом ходу или перекате (рис.12).

ПЕРЕКАТ (правило 19) - характерная для равнинных рек форма донного рельефа, сформированная отложениями наносов, обычно в виде широкой гряды, пересекающей русло под углом к общему направлению течения, вызывающая отклонение его от одного берега к другому. П. - это скопление наносов, отложенных по всей ширине русла. Они вызывают местное уменьшение глубины, а в период низких уровней - подпор воды на вышележащем участке - плесе. П. являются основным препятствием для движения судов на реках.

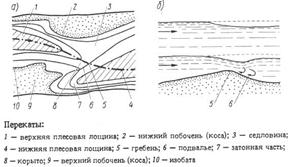

Основные элементы П. (рис.13): верхний и нижний побочни (косы); верхняя и нижняя плесовые лощины; седловина - вал из наносов, соединяющий верхнюю и нижнюю косы; корыто - глубокая часть седловины, где обычно проходит судовой ход; напорный верхний скат - верховая пологая часть седловины; подвалье (тыловой или нижний скат)— низовая часть седловины, более крутая, чем напорный скат; гребень - верхняя кромка подвалья, имеющая наименьшую глубину; затонная часть - верхняя часть нижней плесовой лощины, находящаяся за ухвостьем верхней косы (П. могут не иметь затонной части, в этом случае плесовые лощины не заходят одна за другую); выбоина - разработанное потоком углубление в верхней части нижней косы, направленное своим устьем против течения. На планах П. глубины изображают изобатами - линиями равных глубин. Цифра на изобате показывает глубину от проектного уровня, при котором пересечение поверхности воды с берегами образует линию уреза воды, обозначающую конфигурацию русла реки.

В меженный период площадь поперечного сечения на ПЕРЕКАТ меньше, чем на плесах, а следовательно, больше уклоны поверхности воды и скорости течения. От верхней плесовой лощины к гребню ПЕРЕКАТ скорость течения увеличивается, причем к подвалью она достигает наибольшего значения, а за подвальем в результате увеличения глубины русла значительно понижается. Такая разница в скоростях течения отрицательно сказывается на судоходстве, затрудняя проход судов через ПЕРЕКАТ Во время половодий и паводков распределение скоростей меняется: на ПЕРЕКАТ скорости становятся меньше, а на плесах больше. Это объясняется тем, что ПЕРЕКАТ находятся на расширенных участках русла и при половодье площадь поперечного сечения перекатных участков больше, чем плесовых. Направления течения на ПЕРЕКАТ определяются его особенностями и положением уровня, они различны в весенний и меженный периоды. В половодье направление течения на ПЕРЕКАТ и на плесах параллельно берегам долины реки. В этот период ПЕРЕКАТ не влияют на направление течений. В меженный период направление течения на ПЕРЕКАТ зависит от его типа, формы, вида подвалья, очертаний русла и др.

При повышении уровня воды во время половодья на ПЕРЕКАТ в большом объеме откладываются наносы. Намыв ПЕРЕКАТ начинается в середине подъема уровня воды. Наибольшей высоты они достигают в то время, когда начинается спад воды. Высота намыва на судоходных реках достигает 3 м. Нарастают ПЕРЕКАТ тем больше, чем выше уровень весеннего половодья и чем оно продолжительнее. Ежегодные намывы увеличивают высоту ПЕРЕКАТ и требуют повторения работ по улучшению судоходного состояния. При убыли воды намытый на ПЕРЕКАТ слой наносов начинает смываться. Со снижением уровня и увеличением уклона речной поток, стесненный косами ^прорезает корыто на седловине ПЕРЕКАТ При быстром понижении уровня река не успевает размыть наносы, поэтому к межени состояние ПЕРЕКАТ значительно ухудшается и движение судов по нему становится затруднительным. При медленной убыли воды наносы размываются продолжительное время, и к межени может восстановиться прежняя форма ПЕРЕКАТ На реках с очень неустойчивым руслом во время половодья на ПЕРЕКАТ остается большой слой наносов, поток не успевает разработать его даже в течение всей межени.

Перекаты постоянно передвигаются вниз по течению -примерно так же, как заструги. Движение ПЕРЕКАТ имеет различную скорость и зависит от расходов и уклонов поверхности воды, крупности частиц грунта и т.д. В среднем течении крупных равнинных рек сдвиг ПЕРЕКАТ может достигать 100 м в год. За многолетний период могут произойти перемещение ПЕРЕКАТ, полное их уничтожение, значительное переформирование или возникновение новых. Постоянные изменения состояния ПЕРЕКАТ требуют ежегодного повторения дноуглубительных работ по улучшению их судоходного состояния. В результате интенсивного дноуглубления ПЕРЕКАТ вырождаются в подводные каналы. Так, в результате интенсивного дноуглубления на Верхней Лене гребни ПЕРЕКАТ удлинились, а некоторые плесовые лощины из-за понижения уровня воды обмелели и почти слились по дну с гребнями ПЕРЕКАТ В результате русло Лены на участке от Усть-Кута до Киренска превратилось в своеобразный канал с предельной судоходной глубиной.

Каменистые ПЕРЕКАТ встречаются на реках, протекающих в районах горных областей или моренных отложений (Верхнем Иртыше, Енисее, Лене, Алдане, Зее и др.). Каменистые ПЕРЕКАТ, имея только общие черты с обычными ПЕРЕКАТ, отличаются от них устойчивостью положения из-за наличия каменистых гряд, россыпи отдельных камней иди крупных галечных отложений. На каменистых отложениях происходит формирование песчаных наносов в виде кос, порочней, осередков. Такие ПЕРЕКАТ обычно очень устойчивы и редко подвергаются сезонным изменениям при подъемах и спадах воды. Каменистые ПЕРЕКАТ затруднительны для судоходства из-за малых глубин, узкого и извилистого судового хода, больших скоростей потока и неправильных течений.

Для управления судном, изучения специальной лоции и обеспечения безопасности плавания особое значение приобретает разделение ПЕРЕКАТ по судоходному признаку и по степени трудности проводки через них судов и плотов. На трудность проводки через ПЕРЕКАТ влияют следующие факторы: вид подвалья, ширина, глубина и форма в плане судового хода, его радиусы изгиба, тип и место расположения ПЕРЕКАТ и условия видимости, положение уровня воды, особенности течения - направление и скорость свальных течений, наличие суводей и майданов и др. (см. также Течения), сложность входа на ПЕРЕКАТ и выхода с него со стороны плесовых лощин и т.д.

Перекаты бывают четырех типов (рис.14).

1. Перекат без затонной части обычно находится на пологих изгибах участков неширокого русла реки. Плесовые лощины ПЕРЕКАТ не заходят одна за другую, поэтому затонной части он не имеет. Этот ПЕРЕКАТ устойчивый, долго сохраняет свою форму и расположение в русле. Судовой ход и корыто на нем плавно переваливают от одного берега к другому. Ровное течение на ПЕРЕКАТ совпадает с направлением корыта, а. свальное течение обычно Отсутствует. В большинстве случаев такой ПЕРЕКАТ без затонной части не вызывает затруднений для движения судов.

2. На ПЕРЕКАТ с затонной частью плесовые лощины заходят одна за другую. Корыто расположено под большим углом к направлению русла, судовой ход круто переваливает от одного берега к другому. Этот ПЕРЕКАТ неустойчивый. При низком уровне воды иногда происходит промыв корыта почти поперек русла. При дальнейших переформированиях ПЕРЕКАТ корыто может получить еще большее искривление и принять вид буквы S. Часть водного потока сливается на ПЕРЕКАТ по кратчайшему пути — из верхней плесовой лощины в нижнюю, в связи с чем свал воды направлен к затонной части. При низком уровне воды на ПЕРЕКАТ создается сильное свальное течение, направленное к нижней косе. ПЕРЕКАТ данного типа (особенно с развитой затонной частью) из-за узкого судового хода с крутым перевалом, небольшой глубины и сильного свального течения затруднителен для движения судов.

3. Перекат-р о с с ы п ь возникает на расширенных участках русла. Вследствие избыточной ширины поток не может транспортировать наносы, формировать косы и плесовые лощины, поэтому русло заполняется беспорядочными мощными отложениями (заструги, косы, осередки, шалыги), из которых формируется ПЕРЕКАТ Перекат-россыпь не имеет определенной формы. Под воздействием течения (особенно при резких колебаниях уровня) песчаные отложения, непрерывно перемещаясь, изменяют форму ПЕРЕКАТ Корыто не имеет ясно выраженных углубления и формы. Этот ПЕРЕКАТ очень неустойчивый, здесь судовой ход извилистый и мелкий, в период межени может сменить свое положение несколько раз. Течение на перекатах-россыпях беспорядочное и неровное. Небольшие глубины, неопределенный судовой ход, неровные течения создают большие трудности для движения судов.

4.Групповой ПЕРЕКАТ представляет собой участок русла, на котором находятся близко один от другого несколько ПЕРЕКАТ различного типа. Косы у группового ПЕРЕКАТ расположены так, что нижняя коса верхнего ПЕРЕКАТ является верхней косой для нижнего ПЕРЕКАТ Они разделяются небольшими плесовыми лощинами. Иногда такая лощина настолько мала, что создается как бы двойное подвалье одного ПЕРЕКАТ Протяженность группового ПЕРЕКАТ может достигать нескольких десятков километров. К групповым можно отнести ПЕРЕКАТ, образовавшиеся от разделения русла островами или крупными осередками при слиянии рек или впадении в русло небольшого притока. Судовой ход на групповых ПЕРЕКАТ извилистый, иногда несколько раз переваливает от одного берега к другому. Групповые ПЕРЕКАТ обычно неустойчивы, режимы их взаимосвязаны, размыв одного ПЕРЕКАТ может явиться причиной обмеления другого, и наоборот.

Узкий и извилистый судовой ход, свальные и затяжные течения превращают групповой ПЕРЕКАТ в участок, трудный для плавания судов.

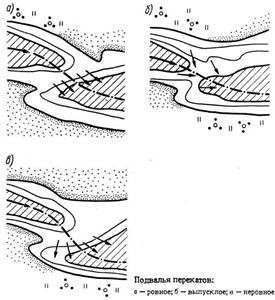

Подвалье - наиболее трудное место при проводке судов через ПЕРЕКАТ Все подвалья можно разделить на три вида (рис.15), причем каждый рассмотренный тип ПЕРЕКАТ может иметь любой вид подвалья.

1. Р о в н о е подвалье образовано ровным тыловым скатом седловины ПЕРЕКАТ, расположенным по нормали к оси корыта. Течение на подвалье ровное, совпадает с осью корыта. В некоторых случаях две крупные заструги верхней и нижней кос, сближаясь к середине корыта, создают ровное подвалье со значительным понижением гребня. Косы и заструги таких подвалий направляют воду к середине корыта, создавая сосредоточенное течение. Ровное подвалье не представляет большой трудности для движения судов.

2. Выпуклое подвалье имеет в плане и поперечном разрезе выпуклую форму. Оно создается при большом перемещении наносов через седловину ПЕРЕКАТ, очень неустойчиво и не имеет глубокого корыта. Течение на подвалье веерообразное, слабое, иногда с двусторонним сливом воды по обе стороны выпуклости. В большинстве случае у верхней косы течение слабое, а более сильное направлено к нижней косе. Для судоходства подвалье неблагоприятно.

3. Неровное (искривленное или неопределенной формы) подвалье создается двумя застругами или ухвостьями кос, которые заходят одно за другое. Такое подвалье очень неустойчиво, течение на нем неровное, возле каждой косы создается различное направление слива воды. При большой подвижности наносов образуется подвалье неопределенной формы. Такое подвалье очень искривлено или не имеет ясно выраженного очертания; оно также очень неустойчиво, поэтому для судоходства неровные подвалья наиболее неблагоприятны.

На некоторых участках рек ведутся интенсивные дноуглубительные работы. В результате плесовые лощины соединены сплошным каналом-прорезью, поэтому ПЕРЕКАТ не имеют четкого подвалья. В судоходном отношении такое подвалье по сравнению с предыдущими видами более благоприятно.

Условия судоходства в основном зависят от типа ПЕРЕКАТ, вида его подвалья, а также от размеров и осадки судна состава, направления движения судна и других факторов. Для судов малого и большого водоизмешения, толкаемых составов, буксируемых судов или плотов трудность плавания через ПЕРЕКАТ неодинакова. Если, например, для плота существенное значение имеют ширина судового хода и направление слива воды, то для крупного судна - глубина ПЕРЕКАТ Очень важно положение уровня воды. Обычно при высоком уровне условия плавания более благоприятны, чем при низком.

По степени трудности для судовождения ПЕРЕКАТ можно разделить на две группы в зависимости от типа ПЕРЕКАТ, вида его подвалья и других факторов.

1. Незатруднительный ПЕРЕКАТ-это в основном ПЕРЕКАТ без развитой затонной части, который имеет ровное подвалье, прямой судовой ход с достаточными для больших судов глубиной и шириной. На таких ПЕРЕКАТ течение ровное, без майданов и суводей, а свальные и затяжные течения незначительны. Вход на такой ПЕРЕКАТ и выход с него удобны. Расхождение и обгон на незатруднительном ПЕРЕКАТ возможны только для маломерных судов, при этом должны быть приняты меры, полностью обеспечивающие безопасность плавания.

2. Затруднительный ПЕРЕКАТ - это ПЕРЕКАТ с развитой затонной частью, перекаты-россыпи и групповые. Затруднительный ПЕРЕКАТ обычно имеет небольшие глубину и ширину судового хода, извилистое корыто, свальное или затяжное течение. Расхождение и обгон на таких ПЕРЕКАТ для судов любых водоизмещении запрещены.

ОСЕРЕДОК — скопление наносов в русле реки в виде невысоких, обычно лишенных растительности, затопленных либо частично обнаженных подвижных островов или отмелей, не примыкающих к берегу. О. сужают и искривляют судовой ход и уменьшают глубины. Возникают О. в тиховодах, например за мысом, из песчаной косы, при слиянии двух рек, а также над препятствием в русле из шалыг и крупных песчаных гряд (см. также Наносы).

КОСА — низкая и узкая полоса суши, идущая от берега в сторону озера или водохранилища.

ЗАПЛЕСОК - узкая полоса отлогого берега, примыкающая к урезу воды водоема или русла реки.

ОТМЕЛЬ - мелководный участок водоема или реки, примыкающий к береговой полосе.

ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ В РЕКЕ (правило 7) - движение частиц воды в реке вдоль русла под действием силы тяжести. С

увеличением уклона поверхности воды скорость течения возрастает. Энергия речного потока расходуется на внутреннее трение воды и на преодоление трения о дно и берега. Поэтому в целом ускорения движения воды в речном потоке не наблюдается, однако может возникнуть местное ускорение, например, на перекатах и порогах.

Течение воды в реке имеет особенности, иногда их называют неправильными течениями. Тиховод — медленное течение, образующееся за выпуклыми берегами, крупными песчаными отложениями в русле и т.п. При движении судна вверх для увеличения скорости, где это возможно, следует идти по тиховоду. Суводь - водное пространство с вращательным движением воды, обычно находящееся за выступами берегов, мысами, выпуклыми берегами, сильно вдающимися в русло (рис.16). В этих местах течение, с большой скоростью обтекая берег, встречает на своем пути выступ и создает перед ним подпор воды и повышение уровня. Проходя выступ, водный поток отклоняется от него и по инерции проходит некоторое расстояние. За выступом уровень воды понижен, из-за чего в низовой части суводи вода затягивается из основного потока, а в верхней части, наоборот, - из области суводи в основную струю потока. Этот процесс происходит непрерывно и вызывает вращательное движение воды.

2014-02-10

2014-02-10 2794

2794