Для радиотехники и связи громадное значение имеет способность некоторых радиотехнических устройств эффективно создавать и излучать электромагнитные волны («возбуждать» канал связи). Для эффективного излучения волны необходимо, чтобы минимальный размер антенны (например, провода) был не менее половины длины волны X. Очевидно, что по мере укорочения длины волны X выполнение этого условия становится все более легко осуществимым.

Механизм возникновения и распространения высокочастотных электромагнитных колебаний (электромагнитных волн) весьма сложен. Как известно из курса физики, постоянные электрические и магнитные поля не могут существовать без породивших их источников, т. е. зарядов или токов. Возбужденное же каким-либо источником переменного тока электромагнитное поле может существовать само по себе в отрыве от источника и, после излучения в виде электромагнитных волн в свободное пространство, будет распространяться в нем по некоторому пути практически со скоростью света.

|

|

|

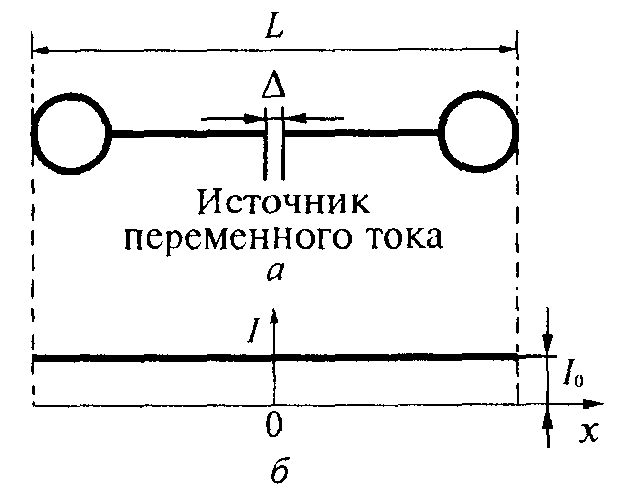

Простейшим излучателем электромагнитных колебаний может служить короткий отрезок электрического проводника, физическая длина которого L много меньше длины излучаемой волны X. На практике такой излучатель электромагнитных колебаний был реализован с помощью диполя Герца, представляющего собой два небольших металлических шара, соединенных отрезком проводника, в разрез которого включен источник переменного тока (рис. 2.2, а). Благодаря наличию шаров на концах отрезка проводника длина диполя L может быть существенно уменьшена, поскольку диполь — это электромагнитный резонатор (контур), а металлические шары эквивалентны емкости контура, которая, снижая значение индуктивности, уменьшает длину диполя. В этом случае модуль линейной плотности электрического тока / будет распределен по длине излучателя равномерно, т. е. 1Х = /0 (рис. 2.2, б). Ширина разреза проводника А должна быть намного меньше длины диполя L.

Рис 2.2 - Элементарный излучатель: а) — диполь Герца; б) — распределение тока по излучателю

Электромагнитным излучением (ЭМИ) называют процесс возбуждения распространяющихся в пространстве электромагнитных волн в пространстве, окружающем источник колебаний. Эти сложные физические явления теоретически обосновал Д. Максвелл и описал аналитически в виде двух фундаментальных положений: всякое изменение во времени магнитного поля вызывает появление вихревого {т. е. замкнутого) электрического поля; всякое изменение во времени электрического поля приводит к появлению вихревого магнитного поля. Основные положения теории электромагнитного поля Д. Максвелл выразил четырьмя связанными между собой уравнениями электродинамики. Они подтверждают существование излученных источником переменного тока электромагнитных колебаний, которые распространяются в свободном пространстве прямолинейно со скоростью света.

|

|

|

При своем распространении в пространстве электромагнитные волны переносят энергию, выделяемую в месте излучения источником переменного тока. Соответствующая этой энергии мощность РЛ (энергия, переносимая полем за единицу времени) называется мощностью излучения. Предположим теоретически, что источник излучения является точечным. В этом случае электромагнитная волна излучается источником равномерно во всех направлениях, создавая воображаемую поверхность сферы, и во всех точках пространства, равноудаленных от источника, т. е. лежащих на поверхности воображаемой сферы, фаза колебаний одинакова. Плотность потока мощности, или интенсивность излучения (мощность, проходящая через единицу площади поверхности сферы, Вт/м2), равна:

(2.4)

(2.4)

где  — радиус сферы, м;

— радиус сферы, м;  — поверхность сферы, м2.

— поверхность сферы, м2.

Из курса физики известно, что плотность потока мощности электромагнитного поля пропорциональна квадрату напряженности электрического поля Е„, создаваемого точечным источником излучения. В теории излучения и распространения электромагнитных колебаний доказано, что эта зависимость определяется формулой

(2.5)

(2.5)

Приравняв выражения (2.4) и (2.5), находим напряженность электрического поля, создаваемого точечным источником излучения

(2.6)

(2.6)

Пример 1.1. Определить необходимую мощность излучения точечного источника тока, если плотность потока мощности электромагнитного поля на расстоянии 1 000 м от него должна составлять не менее 0,002 Вт/м2.

Решение. Из соотношения (1.4) находим

Р„ = 4 • 3,14 · (1 000)2 • 0,002 = 25 120 Вт = 25,12 кВт.

Пример 1.2. Рассчитать, на каком расстоянии от точечного излучателя электромагнитного поля мощностью 270 Вт будет создано электрическое поле напряженностью 0,01 В/м.

Решение. Воспользовавшись формулой (2.6), находим

Итак, напряженность электрического поля электромагнитной волны убывает обратно пропорционально расстоянию от источника излучения (напомним, что напряженность электростатического поля убывает обратно пропорционально квадрату расстояния). Именно такая линейная зависимость напряженности и позволяет передавать информацию на очень большие расстояния с помощью электромагнитных колебаний при реально достижимой мощности излучения системы передачи информации.

Принятое ранее предположение о равномерном излучении энергии во всех направлениях и прямолинейном распространении электромагнитных волн весьма условно. В большинстве реальных случаев передающие и приемные пункты радиотехнических систем передачи информации располагаются либо на земной поверхности, либо в непосредственной близости от нее. Исключением являются системы космической связи и связи Земля - Космос. Поэтому при исследовании условий распространения радиоволн следует учитывать влияние на них Земли и окружающей ее атмосферы.

С физической точки зрения земная поверхность и окружающее ее пространство представляют собой среду с различными электрическими параметрами (электропроводностью, диэлектрической проницаемостью и т. д.), в которой распространяются радиоволны, испытывая преломление, отражение, затухание {attenuation) и частичное поглощение.

2014-10-30

2014-10-30 2801

2801