Основной функцией регенератора является восстановление (регенерация) формы, амплитуды и временного положения значащих моментов сигналов STM-n, передаваемых по линии передачи SDH.

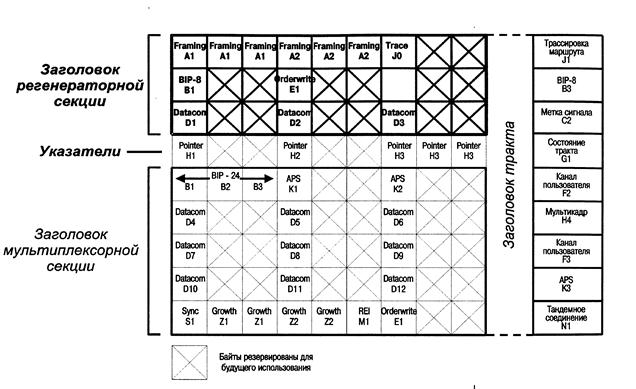

Для выполнения этой задачи в слое регенераторных участков в начале каждого линейного тракта создаются и вводятся в структуру STM заголовки регенераторных секций. Регенераторные секции входят в состав маршрута, и их работа отражается в заголовке регенераторной секции RSOH (рис.6).

Рис.6

Таким образом, группа измерений регенератора {3, Y, Z } предусматривает измерение только секционного уровня.

Функция усиления рабочего сигнала {3.1.1} проверяется оценкой уровня оптической мощности сигнала на входе и выходе регенератора, величина усиления оценивается в дБ. Эти измерения могут проводиться как в режиме мониторинга, так и по схеме с отключением тракта либо анализатором SDH трактов, либо оптическим измерителем мощности.

Анализ заголовка RSOH сводится к проверке содержания байта J 0, определяющего трассу регенераторной секции и байта В 1, используемого для контроля четности.

|

|

|

Структура байта J 0 проверяется на входе и выходе регенератора для того, чтобы выяснить: не вносит ли регенератор изменения в структуру заголовка RSOH. Если изменений нет, то можно сделать вывод о связности маршрута при его передаче через регенераторную секцию.

Байт В 1 используется для мониторинга ошибок в пределах регенераторной секции.

Стрессовое тестирование регенератора включает следующие две группы измерений:

- имитируется определенная величина затухания в ВОСП и производится анализ работы регенератора для компенсации этого затухания,

- имитируется некорректность заголовка RSOH (J 0) и проверяется реакция регенератора и всего маршрута.

Введение дополнительного затухания в тракт производится с помощью оптического аттенюатора. Первый анализатор, включенный на входе регенератора, контролирует уровень сигнала, второй анализатор на выходе регенератора:

- проверяет уровень сигнала,

- проводит мониторинг заголовка RSOH.

Нестабильность работы регенератора проявляется в нарушении цикловой структуры STM (байты А 1 и J 0) и в появлении ошибок, которые отражаются байтом B 1.

Изменяя величину затухания, вносимого аттенюатором, можно определить максимально допустимое затухание для данного тракта, для конкретного регенератора. Это значение определится по появлению ошибок (байт B 1), нестабильной работе регенератора, которые проявляются в байтах А 1 и J 0, и появлению сигналов о неисправностях: REG -RFI, REG -RDI.

Некорректная структура RSOH (байты J 0, A 1, B 1) позволяет выявить влияние нарушений в работе регенератора на работу маршрута в целом. Анализатор, в данном случае, производит анализ сигналов о неисправности, порядок их появления, проверяются заголовки STM для определения влияния реакции системы передачи SDH на возможный сбой в работе регенератора.

|

|

|

Рис.7

Тестирование сети SDH в целом

Описанные выше измерения отдельных элементов сети возможно проводить только при их частичном или полном отключении от тракта. Такого рода измерения часто невозможно выполнить в процессе эксплуатации.

Наиболее часто в процессе эксплуатации производятся проверки:

- параметров маршрутов,

- правильности коммутации маршрутов,

- загружаемых/выгружаемых потоков PDH.

Такие измерения можно выполнять без отключения элементов, в процессе мониторинга.

Для сети SDH в целом предусматриваются проведение функциональных, стрессовых и логических тестов:

- секционного уровня,

- маршрутов верхнего и нижнего рангов,

- уровня трактов, процессов в сети,

- а также функциональное и стрессовое тестирование уровня нагрузки.

Выполнение функциональных тестов заключается в проведении трассировки маршрута и анализе трасс.

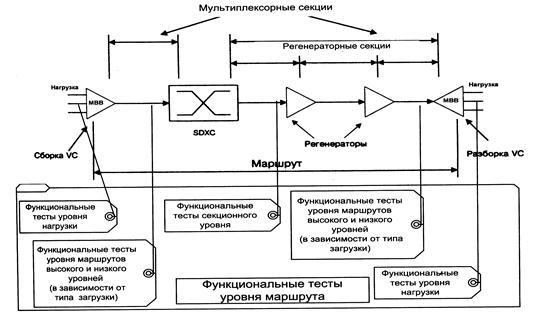

Введем понятие трассировки маршрута. Так как речь идет о проверке работы сети SDH в целом, а она состоит из совокупности отдельных маршрутов (рис.8), имеющих составную структуру, то, следовательно, необходимо проводить указанные выше функциональные тесты параллельно.

Таким образом, понятие трассировки подразумевает параллельный анализ параметров различного уровня.

Рис.8

Само понятие «трасса» пришло из технологии измерений вторичных сетей, где под «трассой» понимается мониторинг служебных сообщений, которые проходят через точку включения специализированного измерительного прибора, называемого трассировщиком.

Современные первичные сети тоже обладают служебными сообщениями, к ним можно отнести заголовки, указатели, сообщения о неисправностях, поэтому, применение понятия трассировки возможно и к сетям SDH.

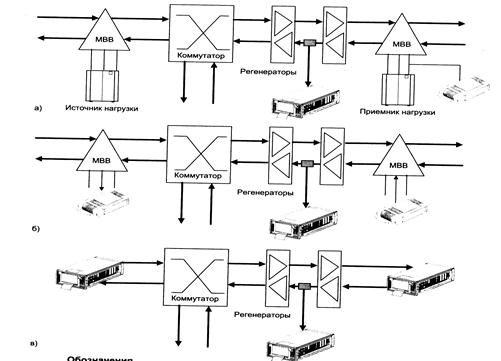

Поясним принцип параллельного анализа (трассировки) на рис.9, на котором показан уже упоминавшийся маршрут. На вход тракта подается тестовый сигнал. Для проведения функционального тестирования на разных уровнях необходимо проводить измерения в разных точках маршрута.

Функциональный тест уровня нагрузки {5.4.1} выполняется при проведении измерений на входе/выходе тракта, т.е. в точках ввода и вывода PDH сигналов. Проверка маршрутов высокого (низкого) рангов {5.2.1} и {5.3.1}осуществляется путем проведения измерений на участке от МВВ до ближайшего к нему сетевого элемента (регенератора или коммутатора). Функциональный тест сетевого уровня {5.1.1} выполняется при проведении измерений на участке между сетевыми элементами (регенераторами или коммутаторами). Проведение параллельного анализа и сравнение результатов всех измерений составит функциональный тест маршрута в целом {5.6.1}.

Процесс трассировки может использовать одну из приведенных ниже схем (рис.9). Если система передачи работает в режиме передачи реального трафика (рис.9а), т. е. без использования тестовой последовательности, то анализатор, параллельно подключенный к любой точке тракта, позволяет провести анализ параметров нагрузки тракта.

Для этого должен использоваться полнофункциональный анализатор SDH, обладающий возможностью демультиплексирования потока. Данная схема очень удобна в процессе эксплуатации, т.к. не предусматривает отключение элементов тракта. Однако, она не может быть использована в тех случаях, когда необходимо определить качественные параметры трактов.

Для анализа параметров каналов необходимо в схеме (рис.9) вместо загружаемых потоков PDH подключить анализаторы PDH (рис.9б), один из них будет генерировать тестовый сигнал (например, ПСП), а второй производить его анализ. В данной схеме полнофункциональный анализатор SDH может быть включен в любой точке тракта, он проведет измерение параметра BER от точки загрузки тестового сигнала до точки мониторинга.

|

|

|

Эта - же схема может использоваться при проведении измерений в соответствии с Рекомендациями G. 821, G. 826, M. 2100/ M 2101.1 или Приказом N 92 МС РФ.

При поиске повреждений на участке маршрута, состоящем из нескольких секций, два анализатора SDH включаются по концам исследуемого участка тракта. Один из них генерирует сигнал STM-n, а второй производит его полный анализ (рис.9в).

В основу логического и стрессового тестирования положен анализ сообщений о неисправностях. Любая неисправность в тракте вызывает каскад сообщений, которые формируются на разных уровнях тракта. Проведенный параллельный анализ таких сообщений позволяет определить участок повреждения и установить его причину.

Трассировка маршрута, как указывалось ранее, предусматривает параллельный анализ параметров различного уровня. Измерения выполняются одновременно: анализируются заголовки и проводится логическое тестирование маршрута. Такого рода измерения проводятся для трактов обоих уровней (высокого- HO и низкого- LO), секционного уровня и уровня нагрузки.

Анализ заголовка позволяет изучить структуру байтов, входящих в него, а логическое тестирование выявляет сигналы о неисправностях, характерные для данного уровня и дает возможность изучить хронограмму процесса их появления. Полученные данные подвергаются параллельному анализу, позволяющему установить место и причину появления неисправности.

Проведение стрессового тестирования возможно двумя способами:

- изменение структуры потоков (воздействие на тип нагрузки, структуру заголовков),

- генерация сигналов о неисправностях.

Тестирование поля идентификатора маршрута является очень важной задачей в системах SDH. Структура информационного поля идентификатора маршрута состоит из идентификатора маршрута и контрольной суммы (CRC -7). Идентификаторы: J 0 (RSOH) –регенераторной секции, J 1 (HO POH) - маршрута высокого ранга, J 2 (LO POH)- маршрута низкого ранга, позволяют установить уникальный номер маршрута данного уровня. В случае искаженного номера происходит ошибка коммутации, при которой маршрут оказывается потерянным.

|

|

|

Для выполнения тестирования используется схема, приведенная на рис.6.33. Анализатор, подключенный ко входу коммутатора, генерирует сигнал структуры Jx, анализатор, подключенный к другому концу тракта, проводит анализ структуры сигнала Jx, которая включает как проверку структуры, так и проверку на наличие ошибок, обнаруженных с помощью контрольной суммы CRC.

При стрессовом тестировании производится генерация ложной структуры Jx, при этом анализатор проводит анализ структуры сигнала Jx и обнаруживает сигналы о неисправностях, которые появились в тракте, например, TIM (Trace Identifier Mismatch – искаженный идентификатор трассы).

Тестирование встроенных средств диагностики. Современные цифровые системы передачи PDH и SDH имеют встроенные средства диагностики, называемые сенсорами. Сенсоры располагаются на входных портах оборудования систем передачи. В зависимости от типа системы передачи, структуры и производительности системы диагностики возможен мониторинг различной «глубины». В некоторых случаях ограничиваются уровнем секций, в других – маршрутами низкого ранга.

Сенсоры предназначены для анализа параметров ошибок и анализа сообщений о неисправности. Сообщения об обнаруженных ошибках и неисправностях передаются в систему управления сетью. Неисправность сенсоров может привести к сбою в работе системы управления сетью и, как следствие, к снижению качества связи. Поэтому тестирование сенсоров является очень важной задачей измерений на сетях SDH {5.6.3}.

Каждый тип системы передачи имеет свой набор сигналов о неисправностях, а конкретная система – только ей присущие предельные нормы на параметры ошибок. Поэтому перед тестированием сенсоров необходимо в системе меню анализатора указать перечень сигналов о неисправности, которые присущи данной системе и пороговые значения параметров ошибок.

Все сигналы о неисправностях можно разделить на три класса, как показано в таблице.

Основные классы сигналов о неисправностях.

| Классы сигналов | Сигналы, относящиеся к данному классу |

| Сигналы о неисправности уровня нагрузки (PDH) | Сигналы потоков E 1, Е 2, Е 3, Е 4. |

| Сигналы о неисправности SDH | Сигналы, определяющие передачу по линии: LOS, LOF, LOM и т.д. Заголовки (RSOH, MSOH, AU, TU) |

| Сигналы о неисправности сети (PDH / SDH) | Сигналы передачи/приема ПСП. Сигналы проскальзывания. |

Анализ работы указателей. Анализ работы систем синхронизации является очень важным для систем передачи SDH. В разделе 6 обсуждался механизм работы указателей (механизм положительного и отрицательного смещения) для компенсации рассинхронизации, которая может возникнуть. По степени активности указателей можно судить о том, насколько интенсивны процессы рассинхронизации в сети.

В случае нестабильности источника синхронизации, сетевой элемент выполняет синхронизацию либо от входящего потока, либо от собственного кварцевого генератора, т.е. начинает работать плезиохронно. Как следствие, возрастает активность указателей.

Анализ степени активности указателей относится группе измерений {5.6.1} и производится путем мониторинга на разных участках сетевого тракта, что позволяет достаточно быстро определить место, где необходимо проводить измерения параметров системы синхронизации, которые сами по себе требуют значительных временных затрат.

Так как нарушения синхронизации могут происходить и на низком и на высоком уровне, то необходимо проверять активность указателей TU - PTR и AU-PTR. Полнофункциональные анализаторы SDH позволяют проводить подсчет количества смещений указателей в секунду.

Стрессовое тестирование {5.6.2} активности указателей заключается в имитации их активности и анализе работы сети SDH. Рекомендация G. 783 определяет несколько подходов к формированию смещений. Существуют четыре стандартных последовательности, приведенные на рис.6.34: а – одиночное смещение указателей противоположной полярности, б - периодическое смещение указателей плюс один двойной указатель, в - периодическое смещение указателей плюс один пропущенный указатель, г – периодическое смещение одиночных или нескольких указателей разной полярности.

Одним из примеров комплексной проверки маршрута является анализ влияния рассинхронизации на сети. Данный вид тестирования относится к стрессовому. Он предполагает введение нестабильности в линию, состоящую из нескольких мультиплексоров. Нестабильность вызовет смещение указателей, анализатор, подключенный к выходу тракта, зафиксирует джиттер, величина которого не должна превышать действующую норму.

2015-01-30

2015-01-30 1189

1189