Очередным шагом в направлении описания и объяснения сложных географических ландшафтов была теория пространственной организации хозяйства Августа Лёша (1961, разд. П.А). Лёш исходит из предпосылки существования большой однородной равнины с одинаковыми транспортными условиямиво всех направлениях и с равномерным размещением сырья в объемах, достаточных для производства. Равнина населена сельским населением, размещенным равномерно и обнаруживающим одинаковые вкусы и предпочтения. Каждое сельское хозяйство изначально самодостаточно. Производственные навыки также равномерно распространены на равнине, и каждое сельское хозяйство имеет возможность заняться производством.

Если в таких условиях единичному крестьянину следует заняться промышленным производством (например, пива) сверх потребности его хозяйства, то его рынок сбыта обретает форму круга. Такая форма рынка позволяет минимизировать транспортные расходы при удовлетворении заданного спроса или - если смотреть на это с другой стороны - максимизировать спрос населения на данной территории. Рентабельность при этом соответствует равнодействующей двух противоположных величин: выгод, растущих вместе с масштабом производства, и транспортных расходов, уменьшающих эти выгоды.

Однако когда один крестьянин получает от промышленного производства больше, чем составляют его собственные потребности, то другие пойдут по его стопам, и конкуренция, путем элиминации сверхприбылей, будет уменьшать рыночное пространство первого производителя, а также изменит форму этого рынка с круга на шестигранник. В концепции Лёша идеальной формой рыночного пространства является шестиугольник, поскольку, во-первых, сеть рынков шестиугольной формы полностью покрывает любое пространство, в то время как рынки в форме круга оставляют незаполненные пространства. Во-вторых, среди всех правильных многоугольников (шестиугольник, квадрат, треугольник), которые полностью покрывают любое пространство, шестиугольник наименее отклоняется от формы круга и в результате перенимает, в более высокой степени, чем другие многоугольники, преимущества круга, т. е. позволяет минимизировать транспортные расходы при удовлетворении заданного спроса и максимизировать спрос населения на данной территории.

Некоторые очень маленькие поселения (сельские хозяйства) могут стать местами, в которых другие маленькие поселения, не производя данных товаров, смогут выгодно ими запастись. С течением времени в этом месте может развиться торговый поселок. На определенном расстоянии от него будут возникать подобные поселки. Они будут конкурировать между собой за возможность снабжения маленьких поселений.

Суммируя наблюденные зависимости, можно вывести необыкновенно простую связь между числом снабжаемых поселений (п) и расстоянием Ъ между снабжающими торговыми поселками:

где а означает расстояние между маленькими поселениями. Расстояние между двумя предприятиями одной и той же специализации равно расстоянию между снабжаемыми поселениями, умноженному на корень квадратный из их числа. Также площадь территории рынка можно рассчитать очень простым способом. Она равна:

Территория, такая же по размеру и расположению, обычно является рынком сбыта для многих товаров, поскольку существует больше разновидностей продуктов, чем размеров территорий. Количество возможных размеров и положений территорий рынка ограничено. В связи с этим наиболее выгодная территория сбыта для каждого товара однозначно определена. Помимо одинаковой территории рынка эти товары не должны иметь между собой ничего общего. В частности, величина их сбыта на одной и той же территории обычно разная.

Таким образом, при постоянном размещении населения каждый продукт можно однозначно определить с помощью его территории сбыта, так же как по названию химического элемента можно определить его удельный вес. Теперь мы можем в наших рассуждениях определить системы, в которых должны продаваться все уже произведенные товары, а также все те, которые появятся в будущем. Мы уже не будем в наших рассуждениях определять отдельно для каждого товара территории сбыта, а каждый товар будет получать соответствующий размер территории из установленного комплекта размеров. Мы можем таким образом продолжать наши выводы без предварительного обдумывания реальных систем сбыта разных ценностей. Ведь должно же реальное помещаться в возможном.

А следовательно, территории рынков должны классифицироваться не по роду товаров, а по размеру. Товары, для которых необходимые территории рынка имеют одинаковые размеры, причисляются к одному и тому же классу. Ввиду своей формы территории одного и того же размера расположены непосредственно рядом друг с другом, создавая сеть в форме пчелиных сот, покрывающих всю территорию. Их центры, т. е. места производства товаров тех же классов, разделены минимальным расстоянием и распределены регулярно наподобие ячеек в сотах. Однако встает вопрос, как размещены друг относительно друга места производства товаров разных классов.

Территории сбыта разных классов товаров напоминают густые или редкие сети шестигранников, которые мы в начале наших рассуждений можем разместить на нашей площади произвольным образом. Несмотря на царящий хаос, каждое место лежало бы в пределах рынка сбыта каждой из производимых ценностей. Однако стоит, с помощью определенных рассуждений, навести в этом хаосе порядок.

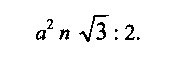

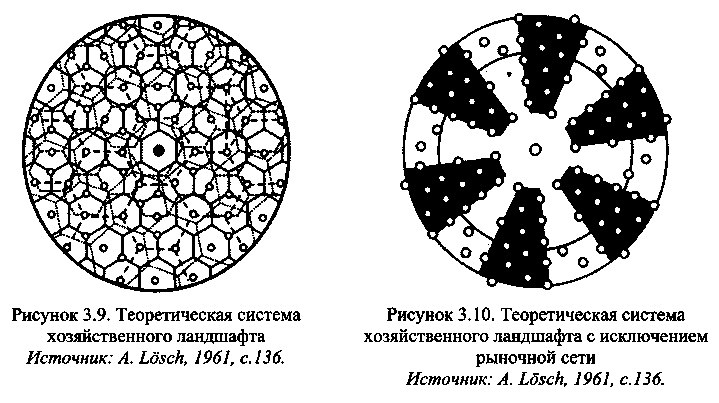

Прежде всего, расположим сети так, чтобы все они имели, по крайней мере, одну общую срединную точку. В этом месте возникнет большой город со всеми выгодами большого локального спроса. Затем будем поворачивать наши сети вокруг этого центра до тех пор, пока не получим шесть секторов с многочисленными и шесть с немногочисленными местами производства (рис. 3.9 и 3.10). В такой системе наибольшее количество локализаций сходится в одних и тех же точках, наибольшее количество покупок можно совершить на месте (локально), сумма наименьших расстояний между промышленными локализациями минимальная, и в результате не только уменьшается объем перевозок; но и сокращается длина путей сообщения.

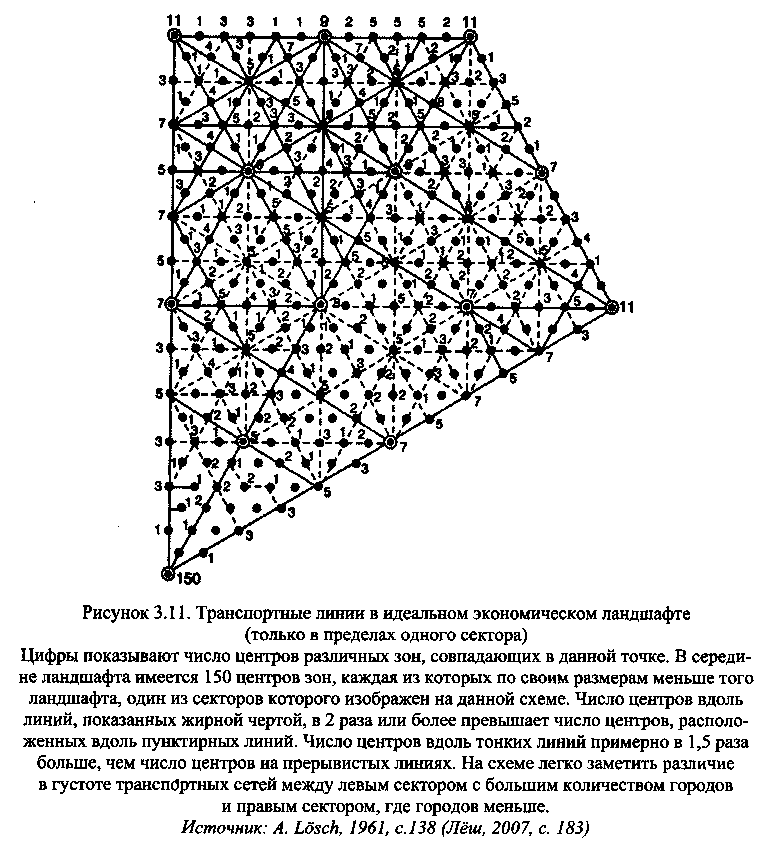

Непосредственно (в форме зубчатого колеса) окрестности большого города по необходимости бедны городами, поскольку только немногочисленные локальные товары можно производить с выгодой в его соседстве. Да и внешние окрестности, даже в пределах одного и того же сектора, заселены неравномерно. Некоторые населенные пункты не имеют никакого собственного производства, в то время как в других местах сходятся центры нескольких рыночных территорий разного размера. При более близком рассмотрении оказывается, что такие совпадения локализаций, агломерации пунктов размещения (или «центральные места», как их верно называет Кристаллер) расположены с определенной регулярностью (рис. 3.11). Малые центральные места находятся на расстояниях, равных, многие центральные места средней величины расположены на расстоянии 6а, крупные центры удалены друг от друга на 12а. В общем, малые центральные места находятся на середине пути между двумя более крупными. Размер центрального места растет с ростом расстояния от более крупного города.

Рассмотрев на рисунке главные коммуникационные линии, отметим, что самое интенсивное движение (измеряемое числом центров рыночных зон, приходящихся на единицу длины) возникает вдоль секторов. Таким образом, из крупного города выходит двенадцать главных транспортных магистралей, что означает, что в самом этом городе перекрещиваются шесть линий. В других центрах дополняющего района возникает пересечение всего двух или трех транспортных линий. Пересечение путей сообщения вблизи главных городов представляется теоретически бессмысленным и редко встречается на практике. В секторах с небольшим числом городов меньше транспортных линий, и они обычно развиты слабее. В целом пути сообщения располагаются в виде паутины вокруг главного города.

Итак, внезапно в рыночных зонах установился известный порядок. Расположение отдельных районных сетей (сформированных рыночными зонами) перестало казаться случайным, оно определяется экономическими законами. Стало понятно, как на территории, вначале однородной, появляются пространственные различия. Однако в этом дифференцированном хозяйственном ландшафте видна определенная регулярность.

Равновесие мест локализации определяют две основные тенденции: частнохозяйственная (именно такая до этих пор рассматривалась) тенденция к максимизации выгоды, а также общехозяйственная тенденция к максимизации количества самостоятельных хозяйственных единиц. На вторую из этих тенденций извне влияет конкуренция, а на первую - изнутри - борьба за существование. Единица выбирает локализацию таким образом, чтобы достигнуть наибольшей прибыли как производитель или иметь доступ к самому дешевому рынку закупок как потребитель. Локализацию определяет пункт, в котором обе эти силы уравновешиваются. Это равновесие, возникшее из взаимозависимостей, мы можем выразить как систему общих уравнений локализаций. В момент, когда будут выполнены условия, выраженные в этих уравнениях, наступает мир в борьбе за пространство. Если мы решим уравнение, то найдем правильную локализацию.

Таким образом, Лёш построил свою модель пространственного хозяйства как модель общего равновесия. Она является существенным вкладом в теорию пространственного хозяйства и до настоящего времени является источником вдохновения для многих работ. Однако мы замечаем в ней много ограничений. Вот некоторые из них.

1. Эта модель не охватывает всего пространственного хозяйства, а только несколько главных секторов. При этом она опускает много важных зависимостей, особенно нелинейных и вероятностных.

2. Модель не является системой общего равновесия в точном значении этого определения, поскольку рынки товаров и факторов производства не связаны функциями полезности и производства способом, который характеризует систему Леона Вальраса (одного из создателей теории общего равновесия). Вызывает возражение, например, слишком упрощенная предпосылка, что цена является простой функцией спроса на товар.

3. Граница между территориями, как правило, не является линией, как это следует из уравнений Лёша. Обычно это зона, в которой цены в разных местах одинаковые или близкие.

Критику ограничений модели Лёша представил Уолтер Изард, чья фамилия в русскоязычной литературе иногда транскрибируется как Айзард (кагй, 1956, с. 48-50). Как замечает Изард, каждому производителю и потребителю Лёш приписывает набор пространственных координат. Это позволяет сделать подробное географическое описание хозяйства в пространстве. Однако подобное представление вызвало бы большие сложности, если опустить существенные для концепции Лёша упрощающие предпосылки, то есть если допустить неравномерность в наличии сырьевых ресурсов, труда и капитала, неравномерное и дискретное размещение населения и все иные локальные различия. Согласно Изарду, наиболее ответственным представлением была бы система уравнений, выражающая общее равновесие с помощью отношения «затраты-выпуск» и отношения «цена-прибыль», включая транспортные расходы. Изард тем самым выдвинул предложение применить модель Василия Леонтьева «затраты-выпуск» для исследования хозяйства, рассматриваемого как система регионов.

Классические теории размещения и пространственного хозяйства предполагают, что предприятия имеют полное представление о своей локализационной ситуации и о действиях других предприятий. Однако в действительности это представление оказывается неполным, особенно если речь идет о будущем. Следовательно, в решениях относительно размещения имеется значительный элемент неопределенности. Вклад в исследование влияния неопределенности на размещение внес М. VеЬЬег (1972). \№еЪЪег трактует неопределенность как разновидность расходов, которые в большей или меньшей степени должны нести все предприятия. Неопределенность воздействует на размещение промышленности, оказывая влияние на масштаб предприятий, расходы на преодоление расстояний и внешние выгоды.

Чем больше неопределенность, тем меньше масштаб планируемых начинаний. Трудно ожидать, что предприниматель будет делать крупные инвестиции в сомнительные начинания. Чтобы делать инвестиции в крупном масштабе, он должен иметь проекты с высокой степенью гарантии успеха. В условиях неуверенности он выберет проекты меньшего масштаба, чтобы ограничить ущерб в случае неудачи. Это означает, что неуверенность, ограничивая размер начинаний, не позволяет предприятиям достигнуть масштаба, при котором они могли бы добиться технического и экономического оптимума.

Степень неопределенности различна в разных отраслях хозяйства. Она изменяется также пространственно, возрастая по мере увеличения расстояния предприятия от рынка, поскольку с ростом удаленности от рынка увеличивается изменчивость цен, что ведет к принятию более консервативных производственных решений и к более низким доходам. Кроме того, большая удаленность от рынков снабжения и сбыта вызывает необходимость поддерживать крупные запасы, что увеличивает расходы предприятия.

Неуверенность становится причиной того, что растет значение внешних выгод для предприятия. Новые предприятия, отягощенные неуверенностью, не могут быть крупными и должны больше беспокоиться о доступе к внешним инфраструктурным организациям и центрам услуг, чем фирмы, действующие уже в течение некоторого времени. Поэтому они ищут локализации в крупных городах или в их окрестностях. Близость услуг снижает неопределенность, но с ростом расстояния внешние выгоды сокращаются. Тенденция новых предприятий к локализации в крупных городах или в их окрестностях имеет важные общественные последствия: она усиливает процессы пространственной концентрации.

2015-02-15

2015-02-15 445

445