За два дня до еврейской Пасхи собрались священники, книжники и старейшины во двор первосвященника по имени Каиафа и договорились взять Иисуса хитростью и убить.

Один из двенадцати апостолов, по имени Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: “Что вы дадите мне, и я вам предам Его?” Они предложили ему тридцать серебряников. С того времени он искал удобного случая предать Учителя.

В первый день праздника ученики спросили Иисуса: “Где велишь приготовить Тебе пасху?” Он сказал: “Пойдите в город к такому-то и скажите ему: “Учитель говорит, время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими”. Ученики сделали, как велел им Иисус, и приготовили пасху.

Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками, и когда они ели, сказал: “Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня”. Они весьма опечалились и начали говорить Ему: “Не я ли, Господи?” При этом и Иуда, предающий Его, сказал: “Не я ли, Равви?” Иисус говорит ему: “Ты сказал”.

После трапезы пришел Иисус с учениками на гору Елеонскую и сказал им: “Все вы покинете Меня в эту ночь”. Петр в ответ начал горячо возражать Учителю. Однако Иисус и ему сказал: “Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем пропоет петух, трижды отречешься от Меня”.

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: “Посидите тут, пока Я пойду помолюсь там, - и, отойдя немного, стал молиться и просить: “Отче Мой! Если можно, да минует Меня чаша сия”. Когда возвратился он к ученикам, то нашел их спящими. Говорит им Иисус: “Вы все еще спите? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников”.

Когда говорил он, пришел Иуда и с ним множество народа с мечами и кольями. Иуда дал им знак, сказав: “Кого я поцелую, Тот и есть. Возьмите Его”. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: “Радуйся, Равви!” И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: “Друг, для чего ты пришел?” Тогда подошли люди, возложили руки на Иисуса и взяли Его. Один из апостолов извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда сказал ему Иисус: “Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут”. Тогда все ученики, покинув Его, бежали, а люди отвели Иисуса к первосвященнику. Петр издали следовал за Ним, чтобы видеть конец.

Через лжесвидетельства старейшины и первосвященник обвинили Иисуса в богохульстве и приговорили к смерти. Многие из слуг первосвященника трижды опознавали в Петре одного из иисусовых учеников, и трижды Петр клялся и божился, что он не знает Сего Человека. И вдруг запел петух. Вспомнил Петр слова Иисуса и, выйдя вон со двора, горько заплакал.

Утром первосвященники отвели Иисуса на суд к римскому наместнику Понтию Пилату. Иуда же, раскаявшись, бросил свои серебряники в храме и, выйдя вон, удавился. Священники обратно денег не взяли, но купили на них землю для погребения бездомных странников.

Пилат не нашел за Иисусом никакой вины и хотел его отпустить ради праздника Пасхи, но народ, по наущению своих первосвященников, кричал на площади: “Распни! Распни Его!” Тогда Пилат взял воды и умыл руки перед народом и сказал: “Не виновен я в крови Праведника Сего”. Отвечая, весь народ сказал: “Кровь Его на нас и на детях наших”.

Надев на Иисуса терновый венец, воины повели его на Голгофу, где и распяли. Над головой Христа они прибили дощечку с надписью “Иисус Христос, Царь Иудейский”.

Кончина Иисуса Христа сопровождалась многими чудесными явлениями в природе, отчего стражники весьма устрашились и уверовали в божественное происхождение распятого ими на кресте.

Вечером того дня богатый человек по имени Иосиф Аримафейский испросил у Пилата разрешение на достойное погребение тела Иисуса.

Все это происходило в Страстную Пятницу, а в субботу первосвященники, вспомнив, что при жизни Иисус предсказывал свое воскресение через три дня, поставили у гроба стражу, чтобы ученики не смогли похитить тело, а народу потом сказать, что Иисус воскрес.

Рано утром в воскресение Мария Магдалена и еще одна Мария пришли с благовониями ко гробу, но увидели там лишь ангела, сообщившего им о чудесном воскресении Христа. Женщины с великим страхом и радостью принесли эту весть ученикам.

Стражники иудейские, в свою очередь, сообщили о случившемся первосвященникам, а те, подкупив их, приказали говорить, что тело было украдено, когда они нечаянно заснули на посту. “И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня”.

Бах, никогда не сочинявший опер, сумел в своих Пассионах добиться органичного слияния музыки, слов и сквозного драматургического развития, что поставило его в первые ряды драматических композиторов своего времени. Подтверждением этому служат многочисленные упреки Баху в излишней театральности его культовых сочинений.

* * *

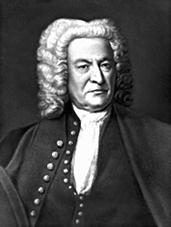

Последнее десятилетие своей жизни Бах проводит уже как общепризнанная знаменитость. Среди музыкантов Германии даже установился обычай ездить на поклон к великому кантору церкви св. Фомы. Приезд же самого Баха куда-либо превращался в целую сенсацию.

Последнее десятилетие своей жизни Бах проводит уже как общепризнанная знаменитость. Среди музыкантов Германии даже установился обычай ездить на поклон к великому кантору церкви св. Фомы. Приезд же самого Баха куда-либо превращался в целую сенсацию.

Последние десять лет его жизни можно назвать периодом достигнутых целей и свершенных задач, когда человек получает вполне законное право почивать на лаврах и пожинать плоды достойно проведенной жизни.

К коллегам-музыкантам Бах был неизменно доброжелателен и не знал зависти. Когда в присутствии самого Баха неумеренно восхваляли его исполнительское мастерство, Бах иронично замечал: “Нужно лишь в нужное время нажимать нужные клавиши, и тогда инструмент заиграет сам”, и еще: “Кто будет прилежен так же, как я, достигнет того же”.

В житейских делах Бах был бескорыстен и порой даже наивен. В письме к одному из учеников он пишет: “Мне ничего не нужно, кроме заверения, что в свое время вы будете стараться передать то немногое, что получили от меня, другим хорошим людям”. Такая бескорыстность присуща лишь истинно великим натурам. Посредственность же редко бывает бескорыстной и почти никогда наивной.

За полтора года до смерти Баху пришлось перенести две операции на глазах из-за катаракты. Обе операции были неуспешные, и Бах ослеп. Интересно отметить, что операции эти делал один знаменитый английский окулист, который спустя два года будет оперировать еще одного музыкального гения - Генделя - и столь же безуспешно. Однако Бах не отчаялся. Он продолжал диктовать свои новые композиции. Одной из них было “Искусство фуги” - самое совершенное в техническом смысле сочинение композитора. “Искусство фуги” часто сравнивают с многоголосной музыкальной вселенной, одним из элементов которой становится само имя Баха. Он давно знал, что буквы его родового имени имеют музыкальный смысл и ввел тему В-А-С-Н в заключительную тройную фугу, оставшуюся незавершенной. В движении звуков баховской фамилии угадывается даже символ креста.

Смерть застала композитора за сочинением очередной фуги 28 июля 1750 года. Цикл остался незаконченным. В современной практике закрепился обычай, когда при исполнении этого сочинения доходят до последней ноты, то все исполнители на сцене встают и минутой молчания чтут память величайшего композитора.

6 августа 1750 года “Берлинские ведомости” сообщили: “Лейпциг. 31 июля. В прошлый вторник сего месяца здесь на 66-м году жизни скончался от неблагоприятных последствий очень неудачной операции, проведенной одним известным английским окулистом, знаменитый музыкант господин Бах, королевский польский и курфюртский саксонский придворный композитор, великокняжеский.... ангальт-кетенский капельмейстер, музикдиректор и кантор здешней школы св. Фомы. Об утрате этого необыкновенно искусного человека глубоко сожалеют все истинные знатоки музыки”.

Похоронен Бах был около одной из стен церкви, где прослужил 27 лет. Спустя некоторое время могила исчезла под мостовой развивающегося города, и сейчас уже практически невозможно найти место последнего упокоения великого музыканта.

* * *

У Баха была очень большая семья. От первого брака он имел семь детей, от второго - тринадцать. Из двадцати детей, рожденных от двух браков, до дня смерти отца дожили только десять.

Все дети в разной степени унаследовали музыкальный талант отца, но выдающимся музыкальным дарованием обладали два его сына, Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эмануэль. Первый из них служил органистом в Дрездене, другой - придворным музыкантом у короля Фридриха II в Берлине. Еще один сын - Иоганн Христиан - покинул Германию и служил придворным композитором в Лондоне. Именно с ним-то встречался и творчески общался юный Моцарт, совершавший вместе с отцом свои европейские гастроли.

* * *

После смерти великого композитора его творчество надолго было предано забвению. Эпоха Просвещения сочла великого композитора безнадежно устаревшим, не заслуживающим внимания, а его произведения чрезмерно тяжеловесными, громоздкими и не в меру учеными. В моде был галантный стиль рококо с его игриво-эротическими мотивами и салонной картинной изобразительностью. Музыкальное искусство отошло от больших форм и общечеловеческих проблем, от всего того, что и составляло самую основу баховского творчества. Музыка перестала воспитывать, она стала развлекать.

Место органа занял клавесин, для которого сочиняется огромное количество музыкальной литературы. Приоритет в этом жанре принадлежал французским композиторам Ф. Куперену и Ж.Ф. Рамо.

В предклассическую эпоху ценность баховского творчества осознавали лишь немногие музыканты, среди которых В.А. Моцарт и Л. ван Бетховен.

Первая вспышка общественного интереса к музыке и личности Баха относится к началу XIX века. В 1802 году появляется первая книга об И.С. Бахе немецкого исследователя И.Н. Форкеля, а 29 мая 1829 года под управлением немецкого композитора Феликса Мендельсона было публично исполнено дотоле мало кому известное величайшее произведение Баха - “Страсти по Матфею”. Эффект от его исполнения был столь велик, что на следующий день “Страсти” пришлось повторить.

В 1850 году в Лейпциге к столетию со дня смерти Баха организуется Баховское общество. Его основной задачей было издание полного академического собрания сочинений композитора. Первый том вышел в 1851 году, а последний, 26-й - в 1899 году.

В прошлом веке Бетховен говорил: “Не ручьем, а морем надо бы его назвать!” Это знаменитое высказывание великого композитора основано на игре слов: “Бах” по-немецки означает “ручей”.

Музыкальный мир Баха - это действительно море или даже целый океан мыслей и чувств. Его музыка отличается удивительным свойством: чем больше времени проходит с тех пор, как жил композитор, тем большие глубины его искусства открываются людям. Творчество Баха для многих наших современников имеет характер чего-то надличностного, наднационального, порой даже космического.

Глубина баховской музыки открывается далеко не всякому, а лишь тому, кто этого по-настоящему хочет, кто способен истратить многие часы своего времени на многократное прослушивание баховских произведений, кто знаком с обстоятельствами его жизни и творчества и, наконец, тому, кто сам глубоко чувствующая и думающая личность.

Бах с детства был глубоко религиозен. Библия всегда оставалась настольной книгой композитора. В начале своих музыкальных рукописей Бах обычно писал: “Иисус, помоги”, а в конце: “Единому Богу слава!”

Контрольные вопросы по теме

“Жизнь и творчество И.С. Баха”

1. Где в Германии ХVIII века мог служить профессиональный музыкант?

2. Под влиянием стиля какого органиста и композитора родилась баховская токката и фуга ре минор?

3. Как устроен орган? Почему его называют “королем инструментов”?

4. Что такое мануал?

5. Что такое “хоральная прелюдия” и “протестантский хорал”?

6. Перечислите части старинной танцевальной сюиты. Кратко охарактеризуйте каждую.

7. Как называется самая популярная часть одной из оркестровых сюит И.С. Баха?

8. Как называется сборник из 24 прелюдий и фуг И.С. Баха?

9. Что означают слова “прелюдия”, “фуга”?

10. Сколько лет прожил Бах в Лейпциге?

11. Как звали вторую жену Баха?

12. Какую должность занимал Бах при городском магистрате?

13. Перескажите в общих чертах евангельское повествование, положенное в основу “Страстей по Матфею”.

14. Когда исполнялись “Страсти”?

15. Чего Бах никогда не сочинял?

16. Сколько детей было у Баха?

17. Где находится могила Баха?

16. Почему музыку Баха не исполняли в Париже и Вене?

18. Когда началось “возрождение” баховского творчества?

19. Почему Баха считают величайшим композитором всех времен и народов?

Глава 5

Музыкальная культура европейского классицизма

С ХVIII века в истории Европы началась новая эпоха - эпоха Просвещения. Если родиной Ренессанса была Италия, то родиной европейского классицизма стала Франция.

Расцвет музыкальной культуры Франции начался с середины ХVII века, когда утвердилась централизованная власть, закончились религиозные войны. Победа французского абсолютизма вызвала подъем науки и искусства.

В ХVIII веке окончательно утверждается новый европейский менталитет. На смену уходящему классу феодалов всех уровней приходит восходящий класс буржуазии. Он-то и стал основным заказчиком музыки.

Общество устремилось к возвышению над природой, активно развиваются естественные науки, совершается множество фундаментальных открытий. Провозглашается равенство людей не только перед Богом, но и перед законом. Возрожденческий идеал свободной личности становится всеобщим.

Эволюция европейского сознания в сторону рационализма приводила к критике мифологических основ религии и культуры. Прочную основу своего существования человек того времени видел не в божественном провидении, а в силе собственного разума. Декарт говорил: “Мыслю, следовательно, существую”.

Как главенствующий стиль эпохи надолго воцаряется классицизм. Стиль этот взял основные положения своей эстетики от Возрождения. Существует образное выражение, что классицизм - это академизировавшееся Возрождение. Общество начало умствовать. Абстрактное мышление стало модным.

В то время возникла строгая нормативная эстетика художественного творчества. Основные ее правила, считавшиеся неизменными и от самой природы данными, были почерпнуты из античной “Поэтики” Аристотеля. Они противопоставлялись своеволию художника, его вдохновению и стихийной эмоциональности.

Среди деятелей искусства того времени утвердилось мнение, что законы прекрасного в искусстве можно постичь путем математических исчислений, “проверить гармонию алгеброй”. (Вспомним печальный опыт А. Сальери). “Никакой особой одухотворенности в искусстве нет и быть не может”, - заявляли просветители.

Эстетики классицизма полагали, что красота должна быть ясной, логичной, математически выверенной. Главная задача художника - убеждать логикой мысли. Многозначность художественного образа трактовалась как признак неполноценности произведений искусства.

Возрождение и классицизм в принципе питались из одного источника - античного искусства. Разница состоит в том, что композиторы Возрождения более чувственно и непосредственно воплощали в звуках свои представления о характере древнегреческого искусства, а классики в этом процессе уже руководствовались строгими композиционными правилами. Музыканты Возрождения создавали при этом по существу новое музыкальное искусство, а классицисты проводили его строгую “инвентаризацию”. Классицизм в искусстве сформировался во многом как реакция на разного рода “чрезмерности” барокко и маньеризма.

Важнейшим звеном, связывавшим классицизм и Ренессанс, было возвращение на сцену деятельного и сильного героя - человека, жаждущего счастья. Этот герой не был игрушкой в руках страстей, но готов был, в духе времени, поступиться личным счастьем ради долга. Абсолютизм всячески поощрял необходимые для своего утверждения формы искусства.

Как всегда решающий переход к новому стилю произошел в сценических жанрах, связанных со словом. Первыми осуществлять эстетические каноны Античности на практике взялись французские драматурги П. Корнель, Ж. Расин. Их классицистские трагедии создавались по образу и подобию древнегреческих. Это была еще одна историческая попытка достичь в искусстве былой гармонии между красотой и истиной, между вымыслом и правдой.

* * *

В становлении стиля классицизма можно отметить два больших этапа: 1) классицизм ХVII века, существовавший в рамках барочного искусства как одна из тенденций развития искусства (творчество Шекспира, Корнеля, Расина, Люлли); 2) просветительский, зрелый классицизм ХVIII века, получивший высшее развитие в творчестве композиторов Венской классической школы. Зрелый классицизм начался в музыке оперными реформами Глюка, новаторством сыновей Баха, творчеством молодого Гайдна, и все это обобщил гений Моцарта. Его музыка открыла новую эпоху европейского музыкального искусства.

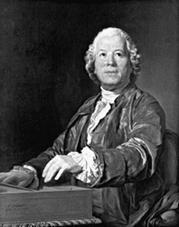

Кристофор Виллибальд Глюк (1714-1787)

Классицизм ХVIII века начался реформаторскими операми Глюка. Его реформа утверждала требование классицистской эстетики “подражать природе”, человеческому голосу - верному выразителю страстей. Опера-сериа давно уже утратила черты былого реализма. Высокое драматическое искусство было подменено в них амбициозным пением оперных примадон.

Классицизм ХVIII века начался реформаторскими операми Глюка. Его реформа утверждала требование классицистской эстетики “подражать природе”, человеческому голосу - верному выразителю страстей. Опера-сериа давно уже утратила черты былого реализма. Высокое драматическое искусство было подменено в них амбициозным пением оперных примадон.

К реформаторской деятельности Глюк приступил в возрасте 48 лет, получив предварительно место придворного императорского композитора в Вене. Либретто таких опер, как “Орфей и Эвридика”, “Альцеста”, “Парис и Елена”, создавались поэтом, драматургом и единомышленником Глюка, Кальцабиджи. Это был первый пример подобного рода сотрудничества.

В сочинении своей музыки Глюк шел строго по тексту либретто, добиваясь божественной простоты и естественности вокальных партий. Глюк полностью отказался от виртуозных украшений, отвлекавших слушателя от содержания текста. Сам Глюк говорил, что когда он сочиняет, то старается забыть, что он музыкант.

Наиболее известной и репертуарной оперой Глюка является “Орфей и Эвридика”. Сюжет заимствован из греческой мифологии в изложении римского поэта Вергилия.

2015-03-27

2015-03-27 760

760