Многочисленные данные, полученные исследователями за последние полвека, свидетельствуют о том, что воспитание ребенка в неполной семье оказывает негативное влияние на становление его личности. Начнем с описания последствий развода. Среди них можно выделить гнев на родителей, опасения и фобии, повышенную тревожность, нарушения идентификации (привычный мир пошатнулся, а знакомые ориентиры исчезли), одиночество, обострение или возникновение психосоматических нарушений, ухудшение успеваемости. Причем у половины из обследованных детей при повторном исследовании через год закрепились модели неблагополучного и противоречивого поведения, в которых важную часть составляли низкая самооценка, депрессия и нарушенные отношения со сверстниками [5]. Исследования также показали, что более чем у трети молодых людей и женщин 19-29-летнего возраста в течение 10 лет после развода родителей «нет или почти нет никаких стремлений. Они плывут по течению, не ставя перед собой никаких жизненных ценностей... и испытывая беспомощность» [28]. Как показали данные, полученные в разное время отечественными и западными специалистами у детей (и, в последствии, у взрослых), выросших в неполных семьях, чаще чем у детей из полных семей возникают нервные и психические расстройства [6, 9, 15, 17, 22, 23, 25]. Например:

6. 60% детей с реактивными состояниями и неврозами - из неполных семей.

Значительное число неполных семей обнаружено в детстве у взрослых с невротическим развитием истерического круга на фоне предшествующих депрессивных реакций.

У мальчиков-дошкольников в неполных семьях достоверно чаще встречаются капризность и истеричность в поведении, беспричинное упрямство и негативизм, онанизм, тики, а у девочек в неполных семьях достоверно более частым будет заикание.

В школьном возрасте нервность в целом преобладает в неполных семьях.

У подростков из неполных семей часто встречаются патохарактерологические и поведенческие нарушения.

При неврозах у детей развод у родителей происходит достоверно чаще (р меньше 0,001), когда он встречается в прародительской семье и один из супругов жил в детстве в неполной семье.

Больше всего неполных семей у детей с истерическим неврозом.

У подростков из неполных семей меньше сила «я», большая эмоциональная нестабильность и личностная незрелость, повышена эмоциональная чувствительность, они более пассивны, робки, пугливы, нерешительны (статистически значимые различия по ряду факторов характерологического опросника Кеттела).

14. Неполное воспитание детей приводит к формированию дефектного типа личности: реакции эмансипации (стремление к ранней самостоятельности, что проявляется в мелком хулиганстве, избиении младших), реакция группирования со сверстниками (стремление к референтной группе асоциальных подростков, мелкий криминал [3] ), реакции, связанные с проявлением сексуального чувства (формирование сексуальных перверзий) [4] .

У детей из неполных семей часто возникает целый набор трудностей и психологического характера. По мнению И.С.Кона дети, выросшие без отца, часто имеют пониженный уровень притязаний, у них выше уровень тревожности, чаще встречаются невротические симптомы, мальчики с трудом общаются со сверстниками, хуже усваивают истинно мужские роли, но гипертрофируют некоторые мужские черты: грубость, драчливость. Часто ребенок начинает бунтовать против крайней зависимости от матери, либо вырастает пассивным, вялым, физически слабым [13].

Дети из неполных семей имеют менее благополучную картину эмоционально-личностной сферы в сравнении с их сверстниками из полных семей. В исследовании детей 5-7 лет на основе рисунков «Моя семья» выяснилось, что существуют принципиальные различия между мальчиками и девочками из неполных семей в их отношении к близким взрослым (эмоциональное состояние у мальчиков из неполных семей является более низким и угнетенным, чем у девочек; однофигурные композиции семьи и схематичное изображение себя свидетельствуют о том, что мальчики из неполных семей чаще испытывают чувство одиночества и трудности в общении в семье, чем девочки или их сверстники из полных семей) [20]. Таким образом, для мальчиков из неполных семей характерны сниженный эмоциональный тонус, трудности в общении, чувство одиночества и отверженности, негативное самоощущение.

Многие психологи также обращают особое внимание на повышенную уязвимость мальчиков в неполной семье и наличие у них дополнительных причин для тревожности. В связи с отсутствием в неполной семье мужского эталона идентификации одинокая мать пытается компенсировать сыну этот недостаток изменением своей родительской роли. Однако эта смена стратегии отношений с сыном приводит к драматическим результатам: женщина не в состоянии совмещать материнскую функцию любви, терпимости и теплоты с отцовской, основанной на мужской строгости, требовательности и авторитарности. В результате мальчик лишается не только отца, но и частично матери.

Другая сложность, с которой сталкиваются мальчики в неполных семьях, состоит в том, что их матери, несчастливые в браке, часто пытаются найти в своем сыне то, чего не удалось отыскать в партнере. Нередко такие матери, надеясь, что сыновья станут для них надеждой и опорой, переносят на них всю свою нереализованную любовь. Стремясь подольше удержать мальчика возле себя, мать убеждает себя и ребенка в том, что он не может быть самостоятельным. Такой внушаемый и зависимый от матери ребенок, скорее всего, вырастет мнительным и тревожным. Здесь нередко возникают обсессивно-компульсивные расстройства, фобии, депрессивная симптоматика, проблемы общения со сверстниками и проч. С другой стороны, такой мальчик сможет научиться пользоваться этим «особым положением». Нередко бывает и так, что такой мальчик будет сопротивляться этой «сильной любви» и начнет доказывать свою «мужественность»: грубостью, агрессивностью, асоциальным поведением, брошенной учебой и проч.

Положение мальчиков в таких семьях усугубляется еще и тем, что в неполных семьях матери чаще, чем в полных, проживают вместе со своими родителями. Для неполных семей характерна инверсия воспитательных ролей, когда роль матери берет на себя бабушка с авторитарными чертами личности, а роль отца играет мать с твердыми чертами характера и повышенной принципиальностью или же дедушка. Как пишет А.И.Захаров «в наиболее травмирующей семейной ситуации оказываются опять же мальчики, лишенные как любви матери, так и авторитета отца. К тому же матери имеют обыкновение препятствовать встречам отца с сыном [5], усугубляя этим его переживания» [9]. По данным психиатров больше всего неполных семей у детей с истерическим неврозом, у мальчиков достоверно чаще, чем при остальных клинических формах неврозов. Истерический невроз у мальчиков в значительной степени вызван отсутствием мужского влияния и недостаточной эмоциональной отзывчивости со стороны матери [9].

Обобщая негативные последствия для мальчиков, воспитанных в неполных семьях, Э.Сюллеро пишет о том, что такие дети:

· не уверены в себе;

· испытывают трудности с определением моральных ценностей, с взятием на себя ответственности, с развитием чувства долга и с принятием обязательств по отношению к ближним;

· с трудом уважают авторитеты и сталкиваются со сложностями завоевания собственного авторитета;

· чаще, чем сыновья, имеющие отцов, проявляют склонность к гомосексуализму;

· чаще имеют психологические комплексы, которые в худшем случае могут привести их к алкоголизму, токсикомании и правонарушениям [21].

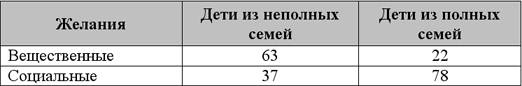

У детей из неполных семей также наблюдается нарушения самооценки. Используя различные проективные методики («Моя семья», «Автопортрет», «Рисунок папы, мамы») и личностные тесты («Лесенка», «Три желания» и др.). С.А.Королева обследовала детей 5-6 лет. Как показали результаты, у детей из неполных семей образ себя носит аморфный, диффузный характер, искажается отношение к себе, нарушается восприятие своего положения в семье. Кроме того, самооценка детей, переживших развод, носит менее дифференцированный характер по сравнению с детьми из полных семей. Было также обнаружено, что вещественные желания таких детей преобладают над социальными [14].

Сравнительный анализ мотивационных предпочтений детей, (%):

В литературе часто встречается мнение о феномене массового социального одиночества детей из неполных семей и их невысокой способности строить конструктивное межличностное взаимодействие. И.Ф.Дементьева опросив старшеклассников из полных и неполных семей выяснила, что дети развода значительно чаще пользуются советами своих друзей и подруг. Такие несовершеннолетние «советчики», дают недостаточно социально зрелые советы, что влияет на характер принимаемых детьми жизненных решений. 30% детей из неполных семей отвергает все возможные варианты советчиков и принимает важные для себя решения самостоятельно [8].

Выбор подростком советчиков по важным вопросам (в % от числа ответивших):

Другим возможным объяснением отсутствия уверенности и устойчивости в социальном включении может быть мнение Й.Лангмейера и др. По их словам, мать предоставляет ребенку возможность ощутить интимность человеческой любви, а отец проторяет ребенку путь и отношение к человеческому обществу - «мать нас приводит к человеку, а отец к людям». В неполной же семье ребенок, научившись от матери принятию, в отсутствие отца не научается отдавать. А ведь и то, и другое необходимо для гармоничного развития личности [16].

У детей из неполных семей наблюдается также и деформация идентификации с родителями. Так, около 40% детей из неполных семей категорически не желающих быть похожими на кого-либо из родителей, в то время как дети из полных семей – менее 30%. По мнению автора, данные показатели отражают проблемы воспитания, имеющие место в семьях с одним родителем. Среди них - заниженный авторитет как совместно проживающего с ребенком родителя, так и отсутствующего в семье. Все это повышает степень риска при взаимодействии детей из неполных семей с социальным окружением, деформируют развитие личности ребенка [8]. Исследование также обнаружило высокий уровень тревожности, свойственный детям развода. У подростков наблюдается тревога по причине финансовых трудностей семьи (в неполной - 39%, в полной - 22%), беспокойство за здоровье родных (46% и 35%). Развод в семье значительно повышает частоту конфликтов ребенка с родителями, что влияет на формирование высокой тревожности, связанной с необходимостью строить отношения с каждым родителем отдельно, не вступать в конфликт лояльности (т.е. не демонстрировать своих предпочтений того или иного родителя).

Сравнение полных и неполных семей с детьми-подростками свидетельствует, что школьники из неполных семей чаще характеризуются низкой успеваемостью, ориентированы на самостоятельную трудовую деятельность и учебу в СУЗах, чем на поступление в ВУЗ [12].

Изучение детей из неполных семей также свидетельствуют, что такие дети испытывают затруднения в следовании полоролевым моделям, соответствующим полу. У мальчиков, потерявших отца до пяти лет, это проявляется в большей психологической зависимости от окружающих, пониженном уровне самоконтроля, импульсивности, невысоком предпочтении мужских видов деятельности. У девочек наблюдаются сложности в сфере гетеросексуальных отношений (в дальнейшем они могут испытывать трудности в установлении взаимоотношений с мужчинами). С другой стороны, у девочек, которых воспитывает одна мать, могут создать искаженное представление о мужчинах. Как пишет З.Матейчик, если у девочки воспитывалось представление о них на примере крушения идеала матери, ее разочарования, ее неприязненного отношения к бывшему мужу, то у дочери может возникнуть общее деформированное представление об интимных отношениях. Но даже и без такого воспитания существует опасность, что девочка из-за отсутствия собственного отца создаст свой идеал мужчины, чаще всего мало реалистичный, больше похожий на образы героев художественных произведений, кинофильмов или телепередач [18].

Наблюдается также и ряд различий в отношении к детям в неполных семьях. Так, для мальчиков в неполных семьях часто существует большее число ограничений и запретов, чем для девочек. По мнению А.И.Захарова, в семьях мальчиков большую строгость матерей можно интерпретировать как реакцию на неприятие в мальчиках нежелательных черт характера бывшего партнера. Со стороны матерей угрозы, порицания и физические наказания чаще применяются к мальчикам из неполных семей по сравнению с полными. Здесь сыновья нередко становятся «козлами отпущения» для уменьшения у матери нервного напряжения и чувства эмоциональной неудовлетворенности (по данным психиатров в неполных семьях индекс невротизации выше у матерей мальчиков) [6]. В семьях девочек все наоборот - количество угроз, порицаний и физических наказаний в неполных семьях по сравнению с полными значительно меньше [9].

Обобщая сказано выше, можно утверждать, что ситуация неполной семьи часто оказывает негативное влияние на развитие ребенка. Причем это влияние многосторонне. В социально-экономическом плане такие дети менее экономически защищены и чаще предоставлены сами себе из-за чрезмерной занятости и трудовой перегруженности матери. В медицинском плане такие дети более подвержены различным заболеваниям, протекающим в тяжелой форме и чаще страдают различными соматическими заболеваниями во взрослом возрасте. При рассмотрении психолого-педагогических аспектов этого влияния можно сделать вывод, что у детей из неполных семей чаще возникают нервные и психические расстройства, нарушения поведения, формируется дефектный тип личности и наблюдается множество трудностей психологического характера (от неуверенности и тревожности до нарушения полоролевой самоидентификации и снижения самооценки).

2015-03-20

2015-03-20 1459

1459