Dfd = Dfh

2. Генетическое (от греч. genesis - происхождение) определение. Это второй вид явного определения. Определение начинается так же, как и родовидовое, но видовой признак в определяющей части указывает не на видовую особенность предмета, а на его происхождение, возникновение, создание, конструирование, приготовление и т. д. Наиболее часто генетические определения используются в медицине, истории, юриспруденции, технических науках; в пособиях, инструкциях, уставах.

Примеры генетического определения:

Окружность есть замкнутая кривая, образованная вращением на плоскости отрезка прямой АВ вокруг неподвижной точки А и описываемая точкой В.

Гемофилия - наследственное заболевание, связанное с недостатком одного из двух веществ - плазменных факторов, которые

згулируют свертывание крови. Это наследственное заболевание ужчин, хотя дефектный ген передается всегда от матери боль-юго.

згулируют свертывание крови. Это наследственное заболевание ужчин, хотя дефектный ген передается всегда от матери боль-юго.

Борщ - это первое, горячее блюдо, которое готовится следующим образом:...

2.5.1. Правила и ошибки явного определения

|

|

|

| Правила определения |

В процессе определения необходимо соблюдать ряд правил. Нарушение правил называется ошибкой определения. Тип ошибки согласуется с типом правил. Покажем эту взаимосвязь при помоши таблицы.

Таблица правил и ошибок явного определения

| № правила | Правило | Ошибка |

| Определение должно быть соразмерным, т. е. объем определяющей части должен быть равен объему определяемой части. В логическом смысле соразмерное определение является достаточным. Формальное правило: Dfd = Dfn. Пример правильного определения: «Аудитор -ревизор, контролирующий финансовую деятельность компании». | Ошибка «несоразмерности определения» бывает двух видов: а) несоразмерное расширенное опреде ление. Его Dfd < Dfn, например: «Ау дитор - это ревизор» (в определяющей части не хватает видовых признаков): б) несоразмерное зауженное определе ние. Его Dfd > Dfn, например: «Ауди тор — это ревизор, контролирующий кредитную политику компании» (ауди тор занимается не только кредитной деятельностью, его функции не выяв лены в полном объеме). Определения а) и б) ошибочны и недостаточны. | |

| 2. | Определение не должно содержать в себе округа». «Круг» образуется, если Dfd определяется через Dfn, a Dfn в свою очередь через Dfd. Мысль замыкается иа одном уровне знаний н приросте знаний, ожидаемого при определе- | Ошибка «круга в определении», «логического круга», «порочного круга», Dfd проникает в определяющую часть и получается масло масляное. По латыни idem per idem (то же через то же), например: «Аудитор - это ревизор, занимающийся аудиторством, а аудиторство -это то, чем занимается аудитор». |

Окончание табл.

|

|

|

| нии, не происходит. Это правило запрещает «появление» Dfd в определяющей части. | Частный случай «круга» - тавтология (от греч. - то же самое), например, «флот- это флотилия судов». | |

| 3. | Определение должно быть ясным, т. е. в нем не должно быть признаков, которые сами нуждаются в определении. | Ошибка «неизвестного через неизвестное», «неясного через еще более неясное», например: «Бог - это демиург Вселенной» (само понятие «демиурге может нуждаться в определеннн). «Верификация документа есть его идентификация». |

| 4. | Определение не должно быть только отрицательным. Это правило рекомендательного характера. Отрицательные определения встречаются в науке («точка - это то, что не имеет частей», «информация - это не-материя»). Однако в нем нет признаков, содержащихся в данном понятии, а лишь отсутствующие. | Ошибка «только отрицательного определения», например, можно определить: «Аудитор - это не-врач» и станет ясно, кем он не является. Но по-прежнему останется не ясным, кто такой аудитор. |

Итак, правильное определение должно быть достаточным, не содержать в себе простого повтора слов, других неясных понятий, по возможности, положительным.

__________________ т

Правильное определение должно быть достаточным, не содержать в себе простого повтора слов, других неясных понятий, по возможности, положительным

Науки, как правило, стремятся к изложению своего предмета при помощи явных определений. В том случае, когда это оказывается по каким-либо причинам невозможным или нецелесообразным, прибегают к неявным определениям. Их называют также «приемами, заменяющими определение» или «приемами, сходными с определением».

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

|

| Неявные определения |

Неявными и называют определения, не указывающие непосредственно на существенные признаки предмета. Они не имеют структуры явных определений (Dfd = Dfh) и не раскрывают прямо и «тут же» содержания определяемого понятия. Однако они по-своему, косвенно, определяют предмет и широко используются во всех сферах человеческой деятельности.

| Виды неявных определений |

Основными видами неявных определений являются:

1. Описание — это перечисление множества чувственно воспринимаемых признаков, как существенных, так и несущественных. Например, описание места происшествия, репортаж с места события, отчет сейсмолога, описание проекта.

2. Сравнение- это определение предмета через сопоставление с другим предметом, когда признаки второго приписываются первому. В основе этого приема лежат аналогия предметов и метод переноса сходных признаков: «Книга — это опиум для студента», «Столица - сердце страны», «Жизнь - это театр».

3. Характеристика — также вид неявного определения. В отличие от других приемов она указывает на единичные, уникальные признаки определяемого предмета. Широко используется в исторических науках, в художественной области, при определении разнообразных феноменов культуры. Вот как охарактеризовал себя первооткрыватель Америки, оставшийся без крова в Испании, под чей скипетр за двадцать лет опасной службы он привел обширнейшие земли: «Мое имя - Христофор Колумб, я - бедный генуэзец, недавно прибывший в Лиссабон. Живу здесь тем, что черчу морские карты и продаю книги. Но если вам придется когда-нибудь услышать о человеке, открывшем новые пути в неведомые земли, знайте, что это сделал ваш покорный слуга». С понятием характеристики приходится сталкиваться и в учебной практике. Так, если студент собирается учиться за границей и приходит в деканат за характеристикой, то, как правило, он не просит «описать его» или «сравнить с кем-нибудь», а рассчитывает получить характеристику-перечень уникальных, только ему присущих черт.

|

|

|

| Другие виды определения |

В логике рассматриваются и другие классификации определений.

В зависимости от иллюстративности или демонстративности определения делят наостенсивные (от лат. ostensus - показывание) и вербальные. Первые включают «показывание», указание на определяемый предмет. Например, деятельность дилера, рекламирующего на стенде продукцию своей фирмы и показывающего принцип ее работы, параметры и т.д. Вербальные — это словесные определения без образных пояснений. Логическое развитие человека идет от ос-тенсивных (образных) определений в детстве («это - котик», «это - горячо») к вербальным, абстрактным определениям «взрослого» сознания.

В зависимости от того, что определяется, предмет или термин, различают реальные определения и номинальные. Первые определяют предмет. Например: «Тонометр — это медицинский прибор для измерения давления крови». Номинальные, словарные определения начинаются со слов: «Термин «барометр» означает...».

При определении одного и того же предмета можно использовать разные виды определения, создавать синтетические определения. С другой стороны, одно и то же определение может быть квалифицировано по разным логическим основаниям. Скажем, вышеприведенное определение «тонометра» является одновременно явным, родовидовым, реальным и вербальным определением.

| Деление понятий |

Делением понятия называется логическая операция, раскрывающая его объем. Данная операция относится к числу базовых интеллектуальных действий. Наш ум стремится к системности, упорядоченности. Он постоянно классифицирует предметы, распределяет их по видам, группам, степеням. В основе всех этих практических действий лежит операция деления.

| Структура деления |

Деление имеет свою структуру: делимое- это исходное понятие, объем которого необходимо установить, основание деления-признак (или группа признаков), по которому производится деление понятий. Важно помнить, что предметы обладают множе-

|

|

|

ством признаков и поэтому один и тот же класс предметов (родовое понятие) можно разделить по разным основаниям. Например, понятие «часы» можно делить по «типу работы», «марке», «стоимости», «предназначению», «полу потребителя» и т. д. Члены (результаты) деления- это виды делимого понятия («виды часов»), полученные в ходе операции деления понятия по определенному принципу.

| Правила и ошибки деления |

Операция деления подчиняется определенным правилам. Их нарушение влечет ошибки деления. Как и в случае определения понятий, составим таблицу правил и ошибок деления.

Таблица правил и ошибок деления

| № правила | Правило | Ошибка |

| 1. | Деление должно быть соразмерным, т. е. объем делимого понятия должен быть полностью раскрыт и быть равным «сумме» членов деления. Д=£Чл.д,, где Д-делимое, Чл. д. - член деления, а £- их сумма. | Ошибка «несоразмерности деления», «неправильное деление», бывает двух видов: а) неполное деление, когда пропу щен один из членов деления, на пример, времена года делятся на зиму, весну и осень. б) избыточное деление, когда по является «лишний» член деления, например, при делении времен года получаются зима, лето, осень, весна и ни зима - ни лето. |

| 2. | Деление должно проводиться по одному основанию. Хотя объем одного и того же понятия можно разделить по разным основаниям, однако в пределах одного деления основание должно оставаться неизменным. Этого требует закон тождества. | Ошибка «подмены признака» или «подмены основания», например, в одном из газетных объявлений проведено следующее деление: «Пользуйтесь услугами Дома проката №3. Здесь Вам выдадут напрокат кресло-кровать, сервант, саксофон, кларнет и другие музыкальные инструменты»1. |

1 «Вечерний Минск», 21 ноября 1985 г.

Окончание табл.

| 3. | Деление должно быть непрерывным и последовательным. В процессе деления нельзя пропускать видовые признаки или располагать их в произвольной последовательности. | Ошибка «скачка в делении», например, неправильно делить понятие «районы города», пропуская какой-либо из них. \ |

| Результаты деления должны исключать друг друга. Иначе говоря, результаты деления не должны быть пересекающимися понятиями. Члены деления должны быть понятиями, несовместимыми по объему. | Ошибка «нечеткого деления», например, неправильно делить «продукты» на качественные, отечественные и импортные, так как «отечественные» - тоже качественные. |

| Виды деления |

К основным видам деления относятся: 1. Деление по видоизменению признака. Это самый распространенный вид деления, широко используемый в человеческой практике. Делимое понятие рассматривается в качестве родового и делится на ряд видовых по определенному признаку. Например, людей можно делить по расовому признаку, возрастному, геофафическому, половому, профессиональному и др.

Деление понятия "город" (по численности населения)

->• Малые (10 — 50 тыс.) ->■ Средние (51 —100 тыс.) -► Большие (101 —250 тыс.) -► Крупные (251 — 500 тыс.) -> Крупнейшие (свыше 500 тыс.) -> Города-миллионеры

-► Городские агломерации -> Мегаполисы

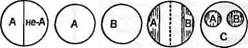

2. Дихотомическое деление (от феч. dicha и tome -рассечение на две части) «рассекает» исходное понятие на два противоречивых подвида (А и не-А). Дихотомическое деление удобно и наглядно. Оно часто используется как в обыденной

практике, так и в естественных науках, с него начинаются юридические и медицинские классификации. Например, при помощи дихотомического деления можно разделить понятие «наука»:

практике, так и в естественных науках, с него начинаются юридические и медицинские классификации. Например, при помощи дихотомического деления можно разделить понятие «наука»:

| технические |

«науках

«науках

Поскольку дихотомическое деление расчленяет исходное понятие на два противоречащих друг другу понятия, это означает, что одно из них будет всегда отрицательным. Как было ранее установлено, отрицательный признак допустим, но недостаточен. Поэтому в ходе дихотомического деления именно «отрицательное» понятие подлежит дальнейшей классификации и уточнению.

| Обобщение и ограничение понятий |

Динамика мысли, возможность переходить от понятия «более узкого» к «более широкому» и наоборот осуществляется при помощи операций обобщения и ограничения. Данные операции основаны на законе обратного отношения между содержанием и объемом понятия и являются взаимообратными.

Обобщением называется переход от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом за счет уменьшения его содержания. Например, «собака» —♦ «животное», «авторучка» —► «канцелярский прибор».

Ограничением называется логическая операция, в ходе которой мысль переходит от понятия с бблыпим объемом к понятию с меньшим объемом за счет увеличения его содержания. Например, ограничением понятия «писатель» может быть понятие «Фолкнер», а понятия «система» —► понятие «телевизионная система». Обобщение - это переход от вида к роду, а ограниче-

ны. Логический предел обобщения - категория. Это предельно общее понятие («жизнь», «материя», «пространство», «время»). Что касается ограничения понятий, то их предел связан с минимальным логическим объемом (единичным понятием). Например, ограничив понятие «доктор», получаем «А. П. Чехов». Это единичное понятие.

-------------------------- 1 и произведите всевозможные логи-

Подумайте... ческие операции с понятиями «ла-

________________ бораторная работа», «техническое

устройство», «знание».

Итак:

> мышление начинается с понятия;

> понятие - простейшая форма мысли;

> понятие - это мысль о существенных признаках предметов;

> совокупность этих признаков образует содержание понятия;

> класс предметов, обладающих этими признаками, образует объем понятия;

> содержание и объем связаны З.О.О;

> структура понятия позволяет образовывать понятия различных видов и устанавливать между ними различные отношения;

> содержание и объем понятия раскрываются при помощи ряда логических операций;

> умение правильно определять понятия, делить их объем и устанавливать родо-видовые отношения закладывает основы логической культуры, обучает азбуке мышления;

> искусство оперирования понятиями — это начало мышления. Не разобравшись в теме «Понятие», нельзя переходить к анализу более сложных форм мысли. Поэзия А. С. Пушкина уходит корнями в алфавит русского языка. Сложные мысленные построения строятся из мысленных кирпичиков - понятий.

Умение правильно определять понятия, делить их объем и устанавливать родо-видовые отношения закладывает основы логической культуры, обучает азбуке мышления

но

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Что такое понятие?

2. Как оно выражено в языке?

3. Как образуется понятие?

4. Что такое признак?

5. Какова структура понятия?

6. Как установить содержание понятия?

7. Как определить объем понятия?

8. Как связаны содержание и объем понятия?

9. Различаются ли понятия по объему?

10. Различаются ли понятия по содержанию?

11. Какие существуют отношения между понятиями по объему и содержанию?

12. Какие виды понятий существуют?

13. Что значит дать логическую характеристику понятию?

14. С помощью какой логической операции раскрывается смысл того или иного термина?

15. Как можно определить понятие?

16. Каковы правила и ошибки определения?

17. Что такое род и вид? Какое из них является подчиненным понятием, а какое — подчиняющим?

18. Зачем нужна операция деления понятия?

19. Какие бывают виды деления?

20. Каковы правила и ошибки операции деления?

21. Что значит «обобщить понятие»?

22. Что значит «ограничить понятие»?

| Подумайте... |

Иногда в разговоре нас не понимают и искажают смысл сказанного нами. Почему это происходит?

Упражнения

Установите формы мысли, представленные в следующих выражениях:

13 - нечетное число, 7 не делится на 3 без остатка, блок, искусственный интеллект, факультет БГУИР, средневековая эпоха, контроллер, Париж - моя мечта, лыжи - зимний вид спорта, поскольку студенты всех вузов изучают иностранные языки, то и вы, как студент, будете его изучать, акция, сознательный, выбор, безбилетный, автобус.

2. Вставьте в скобки слово-омоним, которое соответствует

понятиям, стоящим за скобками:

собака (...) прейскурант;

шалость (...) болезнь;

металл (...) кожа;

животное (...) монах;

лес (...)химический элемент;

игральная карта (...) литературное произведение;

небесное тело (...) морской обитатель;

одежда балерины (...) упаковка;

шифр (...) слесарный инструмент.

3. Укажите объем следующих понятий:

Черное море, независимый, поэты пушкинской поры, персональный компьютер, декан, алогичный, кентавр, самая кровопролитная война, Циклоп, создатель дизеля, цветы, русалка, зависимость, Клеопатра, даосизм, лама, президент Республики Беларусь, основатель кибернетики, вечный двигатель, 795 227 132 511 рублей.

4. Определите вид отношений по содержанию и объему ме

жду следующими понятиями:

столица - Лондон;

нация - общность людей;

геометрическая фигура - квадрат;

музыка - классическая музыка;

классическая музыка - классическая литература;

аудитория № 301 - аудитория № 321;

аудитория № 301 - дело № 301;

клаустрофобия - боязнь замкнутого пространства;

ЭВМ - Закон Божий;

Аристотель - создатель логики;

образование - работа;

сладость - десерт.

5. Укажите понятия, подчиненные нижеследующим: Книга, закон, событие, акция, программа, планета, устройство, преступление, движение, задача, документ, балет, пьеса, роман, механизм, наука.

6. Укажите понятия, подчиняющие нижеследующие: Кино, свадьба, фарс, математика, агорафобия, банан, лекция, закон де Моргана, СМИ, А. С. Пушкин, гепатит, буддизм, епископ, кража, повесть, роза.

|

|

7. Приведите примеры понятий, отношения между которыми соответствуют следующим схемам:

W

8. Проведите операцию обобщения со следующими поня

тиями:

лекция, диплом, ЕС - 1840, проездной билет, экзамен, закон Ньютона, теорема Геделя, песочные часы, тонометр, маркетинг, Вавилон, рубль, персонаж пьесы, глюон, ислам, гробница, Птолемей, бор, омоним, пролог, сахар.

9. Проведите операцию ограничения со следующими поня

тиями:

логический союз, интеграция, сигнал бедствия, телевизионное устройство, ректор, студент, экзамен, программа, религия, игра, система, удовольствие.

10. Определите вид логической операции и ее правильность: факультет - лекция, радио - устройство, книга - словарь, крылатый конь - Пегас, царевна-Лягушка - сказочный образ, религия - христианство, конституция - закон, соревнование — скачки, майор - офицер, религиозный праздник - Пасха.

11. Укажите вид следующих определений:

11.1. Тонометр - медицинский прибор для измерения давления крови.

11.2. Гемофилия — наследственное заболевание, связанное с недостатком одного из двух веществ - плазменных факторов, которые регулируют свертывание крови. Это наследственное заболевание мужчин, хотя дефектный ген передается всегда от матери больного.

11.3. Понятие «геометрия» произошло из греческого языка («гео» - Земля, «метре» - мерить) и означает раздел математики, изучающий пространственные отношения и формы.

11.4. Ноктюрн — музыкальное произведение, навеянное обстановкой ночи.

11.5. Книга - опиум для студента.

11.6. Акция — ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной доли в капитал акционерного общества и дающая право на получение части прибыли в виде дивиденда.

11.7. Посмотри сюда. Эта часть^ компьютера называется клавиатурой.

11.8. Легитимность (от лат. legitimus - законный) - общественное признание или законность какого-либо действия, действующего лица, события или факта.

11.9. Понятие «кибернетика» в переводе с греческого означает искусство управления.

11.10. Аристотель - величайший мыслитель античности.

11.11. Битва при Херонее - решающая победа, одержанная Филиппом П Македонским над греческими войсками в 338 г. до н.э., означавшая конец государственной самостоятельности Северной и Центральной Греции.

11.12. «Посол — это порядочный человек, которого посылают за границу врать в интересах отечества». (Со-пер П. Основы искусства речи. М., 1992).

11.13. Взыскательная совесть - светило нравственного дня.

11.14. Электромагнитный вентиль включает корпус, в который вмонтированы клапаны и катушка с обмоткой электромагнита, управляющая клапанами. Корпус имеет фланец с двумя отверстиями для подсоединения вентиля к пневматической системе. На противоположной стороне корпуса расположено выпускное отверстие, через которое воздух из системы выпускается в атмосферу. Внутри корпуса запрессовано седло с двумя отверстиями. Ствол проходит через одно отверстие седла и упирается одним концом во впускной клапан, а другим в выпускной. Снизу корпус закрыт пробкой, которая предусмотрена для ремонта, чистки и притирки впускного клапана.

11.15. Река Дунай - водная артерия Европы. Она берет

свое начало во влажной и гористой местности в

сердце Германии, где, извиваясь и беспрестанно ме-

няя направление, сначала протекает через юг страны, а затем поворачивает в Австрию и, пройдя мимо стен Вены, попадает в Венгрию; там, вобрав в себя воды Савы и Дравы и став могучим потоком, она покидает эти земли, устремляясь к новым берегам, и, наконец, многими рукавами впадает в Черное море.

няя направление, сначала протекает через юг страны, а затем поворачивает в Австрию и, пройдя мимо стен Вены, попадает в Венгрию; там, вобрав в себя воды Савы и Дравы и став могучим потоком, она покидает эти земли, устремляясь к новым берегам, и, наконец, многими рукавами впадает в Черное море.

11.16. «Простейшее и лучшее из определений эстетики — "эстетика есть наука о прекрасном", и потому предмет ее — исследование идеи прекрасного, различных сторон ее и того, каким образом она осуществляется» (Чернышевский Н.Г. Критический взгляд на современные эстетические понятия. М. С. 218).

11.17. «Голова без ума - это фонарь без свечи» (Л.Н. Толстой).

12. Укажите, какое правило определения нарушено и назови

те ошибку:

12.1. Тонометр - медицинский прибор.

12.2. Диетотерапия - это муки Тантала.

12.3. Логика - наука о понятиях.

12.4. «Информация не является материей, хотя и циркулирует в электронных устройствах» (Н.Винер).

12.5. Кооперация - форма организации труда, при которой ряд людей кооперируются.

12.6. «Форфейтинг- кредитование внешнеэкономических операций в форме покупки у экспортера векселей, акцептованных импортером» (Словарь менеджера. Гомель, 1999. С. 11).

12.7. Наука-это свод конгениальных знаний.

13. Приведите примеры определений: научного и популярно

го, детского и взрослого, религиозного и атеистического,

технического и гуманитарного, строгого и афористическо

го, современного и устаревшего.

14. Опишите место происшествия, журналистское расследо

вание, выборы, спектакль, религиозную службу, личную

встречу, происшествие.

15.Приведите примеры описаний: художественного, религиозного, научного, экономического, политического, юридического, исторического, технического.

16.Охарактеризуйте историческое событие, научный факт, человека.

17. Проведите операцию деления следующих понятий:

государство, звезда, занятие, система, болезнь, экзамен,

логический союз, население земного шара, одежда, часы,

язык, акция, клетка, устройство, закон, город, лекарство,

экономика, наука, искусство, религия, литература.

18. Проверьте правильность операции деления и исправьте

ошибку (если она есть);

18.1. «Пользуйтесь услугами Дома проката № 3. Здесь Вам выдадут напрокат кресло-кровать, сервант, саксофон, кларнет и др. музыкальные инструменты». («Вечерний Минск», 21 ноября 1985 г.)

18.2. Радиореклама: «Запоминайте! Масло бывает сливочное, растительное и моторное!».

19. Какие логические операции использованы в следующем

определении основателя йоги Патанждали «восьмерично

го пути освобождения души»?

1. Иама - воздержание Дисциплина

нравственности

2. Нияма - культура, гигиена

3. Асана — положение, поза

4. Пранояма - контроль за дыханием Дисциплина тела

5. Пратьяхара - удаление чувств

6. Дхарана - внимание

7. Дхьяна - созерцание объекта Дисциплина ума

8. Самадхи - сосредоточение, поглощение умом объекта

20. Проанализируйте следующий отрывок с точки зрения об

разования понятий и их логической характеристики: «То

гда Зевс, испугавшись, как бы не погиб весь наш род, по

сылает Гермеса ввести среди людей стыд и правду, чтобы

они служили украшением городов и дружественной свя

зью. Вот и спрашивает Гермес Зевса, каким же образом

дать людям правду и стыд. «Так ли их распределить, как

распределены искусства? А распределены они вот как:

одного, владеющего искусством врачевания, хватает на

многих не сведущих в нем; то же и со всеми прочими мас

терами. Значит, правду и стыд мне таким же образом ус

тановить среди людей или же уделить их всем?».

«Всем, - сказал Зевс, - пусть все будут к ним причастны, не бывать государствам, если только немногие будут этим владеть, как владеют обычно искусствами. И закон положи от меня, чтобы всякого, кто не может быть причастным стыду и правде, убивать как язву общества»1.

«Всем, - сказал Зевс, - пусть все будут к ним причастны, не бывать государствам, если только немногие будут этим владеть, как владеют обычно искусствами. И закон положи от меня, чтобы всякого, кто не может быть причастным стыду и правде, убивать как язву общества»1.

21. Выделите логические операции в тексте:

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, ИХ ЕДИНСТВО

Основные права человека — это права, содержащиеся в конституции государства и международно-правовых документах по правам человека. Они составляют стержень правового статуса индивида, в них заключена основа возникновения других многочисленных прав, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека.

Выделяют три группы прав человека:

1) гражданские права,

2) политические права и свободы,

3) экономические, социальные и культурные права.

К гражданским (личным) правам и свободам человека относят:

• право на жизнь,

• право на честь и достоинство личности,

• право на свободу и личную неприкосновенность, неприкос-

новенность частной жизни, жилища,

• право на гражданство,

• право на защиту,

• свободу передвижения и выбора места жительства,

• свободу совести,

• свободу выбора национальности и выбора языка общения и др.

Политические права и свободы — это обеспеченная законом и публичной властью возможность участия в общественно-политической жизни государства и осуществлении государственной власти.

Основными являются:

• право на участие в управлении страной,

• свобода слова,

• свобода информации,

• свобода собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций,

• право на объединение в общественные организации.

Социально-экономические права имеют жизненно важное значение для человека, без их предоставления гражданские и политические права во многом утрачивают свой смысл. Они касаются поддержания и нормативного закрепления социально-экономических условий жизни индивида, определяют положение человека в сфере труда и быта, занятости, благосостояния, социальной защищенности.

Особенности социально-экономических прав:

• распространенность на определенную область жизни чело

века,

• зависимость от состояния экономики и ресурсов. Экономические права:

• право на труд,

• право на собственность,

• право на предпринимательство, право на забастовки и др. Социальные права:

• право на достаточный жизненный уровень,

• право на охрану здоровья и благополучную окружающую

среду,

• право на социальное обеспечение и др. Культурные права:

• право на образование,

• право на доступ к культурным ценностям,

• право свободно участвовать в культурной жизни общества,

• право на творчество, право на пользование результатами

научного прогресса». (Права человека. Учеб. пособие. Мн.,

2001. С. 28-30).

1 Платон. Протагор. Собр. сочинений в 4-х томах, т. I. M., 1990. С. 432.

второй формой мышления — суждением, которая позволяет устанавливать истинность либо ложность наших высказываний об окружающем мире. Вместе с этой формой мысли в сознании появляется идея ответственности за сказанное1.

| ||

|

| 3.1.1. Определение суждения и его отличие от понятия\ |

3-------------

СУЖДЕНИЕ

3.1. Логический анализ простых суждений.

3.1.1. Определение суждения и его отличие от понятия.

3.1.2. Структура суждения.

3.1.3. Виды суждений.

3.1.4. Отношения между суждениями.

3.1.5. Операции с простыми суждениями. Контрольные вопросы. Упражнения.

3.2. Логический анализ сложных суждений.

3.2.1. Образование сложных суждений.

3.2.2. Классификация сложных суждений.

3.2.3. Проблема истинности.

Контрольные вопросы. Упражнения.

3.3. Логика вопросов и ответов.

3.3.1. Вопрос как форма мысли.

3.3.2. Функции вопроса.

3.3.3. Виды вопросов.

3.3.4. Понятие ответа. Контрольные вопросы. Упражнения.

3.1. ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСТЫХ СУЖДЕНИЙ

Логику мы определили как науку, изучающую мышление с целью получения истинного знания о мире. Для достижения этой цели одних понятий недостаточно. Человек не мыслит отдельными, изолированными понятиями. Понятия образуют алфавит наших мыслей и не являются ни истинными, ни ложными. О понятии логического значения мы начинаем говорить в связи со

| Что такое суждение? |

Общую характеристику суждения начинают с его определения. Именно при помощи данной логической операции, как было показано в предыдущей главе, и раскрывается смысл того или иного термина, выявляются признаки, образующие его содержание. Можно привести разные определения суждения:

> суждение - это более сложная, чем понятие, форма мысли. Оно сложено, т. е. образовано, из понятий;

> суждение — есть определенная связь двух и более понятий, устанавливающая отношения между предметами и их признаками;

> суждение - это «высказывание, утверждающее или отрицающее что-нибудь о чем-нибудь» (Аристотель);

> суждение - это «форма мышления, в которой утверждается или отрицается связь между предметом и его признаком или отношение между предметами и которая обладает свойством выражать либо истину, либо ложь».

Каждое из этих определений с разной степенью полноты указывает на существенные признаки суждения.

------------------------------------ 1 Существенные признаки суждения

В чем отличие лучше всего обнаруживаются через

суждения от понятия? его сравнение с понятием.

> Суждение невозможно без понятия. Если понятия — это алфавит наших мыслей, то суждения -его язык. Суждение — связь понятий.

1 Ее этический модус выражен уже в Евангелии: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». (Матф., 7,1 - 2). В этом смысле понятие нейтрально.

J Кириллов В. К, Старченко А. А. Логика. М., 1982. С. 59.

>

Суждение в отличие от понятия играет иную роль в мышлении человека. Хотя обе формы обусловлены самой действительностью, тем не менее первая форма мысли (понятие) фиксирует отдельные признаки предметов, тогда как вторая (суждение) устанавливает, какими признаками обладают те или иные предметы. Например, понятие «Земля» указывает на родовидовые признаки данной планеты Солнечной системы, а суждение «Земля имеет форму шара» уже устанавливает отношение между понятием «Земля», указывающим на предмет, и понятием «форма шара», указывающим на признак предмета. Иная познавательная задача (поиск геометрической формы) ■ решается иными логическими средствами.

Суждение в отличие от понятия играет иную роль в мышлении человека. Хотя обе формы обусловлены самой действительностью, тем не менее первая форма мысли (понятие) фиксирует отдельные признаки предметов, тогда как вторая (суждение) устанавливает, какими признаками обладают те или иные предметы. Например, понятие «Земля» указывает на родовидовые признаки данной планеты Солнечной системы, а суждение «Земля имеет форму шара» уже устанавливает отношение между понятием «Земля», указывающим на предмет, и понятием «форма шара», указывающим на признак предмета. Иная познавательная задача (поиск геометрической формы) ■ решается иными логическими средствами.

> Суждение имеет иную структуру, чем понятие. Структурными элементами понятия являются содержание и объем. Суждение состоит из трех элементов: субъекта (S), предиката (Р) и связки. Каждый элемент указывает на видовое разнообразие суждений. Связка является качественным параметром суждения, субъект — количественным.

J" Суждение имеет логическое значение. Оно может быть истинным либо ложным. Логическое значение называется в логике истинностным значением. Понятие таким значением не обладает. Если связка устанавливает отношение предмета и признака верно, то такое суждение считается истинным («Земля имеет атмосферу»). Если это отношение не соответствует действительности, то такое суждение считается ложным («Земля ближе всех планет расположена к Солнцу»).

| Как узнать суждение в языке? |

> Суждение иначе, чем понятие, представлено в языке. Если понятие выражается при помощи слова или словосочетания, то суждение выражается в языке при помощи предложения. Напомним еще раз, что мышление в целом неразрывно связано с естественным, разговорным языком. Речь - вторая сигнальная система, присущая только людям. В отличие от первой сигнальной системы - чувственных данных (одинаковых у человека и высших животных), речь связана с абстрактным мышлением, уже не предполагающим непосредственного контакта с предме-

том мысли. Формы абстрактного мышления (понятия, суждения, умозаключения) выражаются через соответствующие языковые формы (слово, предложение, текст). Конгениальность языка и мышления достигается за счет правил соответствующих наук. Логика является наукой о мышлении. Она устанавливает правила связи мыслей между собой. Грамматика является наукой о языке и о правилах его употребления. Связь мышления и языка прослеживается во всех разделах грамматики: морфологии (изучающей формы слов), синтаксисе (анализирующем строй языка, сочетания слов в предложении). Однако наиболее значимым с логической точки зрения является семантический аспект их взаимосвязи. Ранее уже говорилось о полисемии слов естественного языка, когда одно и то же слово в речи может соответствовать по смыслу разным понятиям. Слово - омоним может иметь и два, и пять, и более смыслов. Скажем, слова «звезда», «форма», «ключ» очень многозначны1. Другой семантический нюанс связан с синонимичностью, когда одна и та же мысль может быть выражена разными языковыми формами. Например, слова «вода» и «Н20» выражают одно и то же понятие.

| Суждение и предложение |

Связь суждения и предложения также разнопланова.

> Любое суждение выражается при помощи предложения. Грамматическим коррелятом субъекту суждения служит подлежащее, связке - глагол (есть, является, находится, имеет), предикату - сказуемое. Но не каждое предложение выражает суждение. Очевидно, им не является предложение, которое не удовлетворяет определению суждения. Так, предложение «Который сейчас час?» суждением не является. Мысль, заключенная в суждении, может быть выражена разными предложениями. Например, предложения «Оценка — лучший показатель успеваемости» и «Лучше всего судить об успеваемости по оценкам» логически (по смыслу) тождественны, а грамматически — нет. Это разные предложения.

1 Подмена понятия широко используется в художественной практике - при создании комедийных образов, детективных ситуаций, веселых сцен. Достаточно вспомнить колоритный образ незадачливого лектора из «Карнавальной ночи», который за несколько минут речи о том, «Есть ли жизнь на Марсе?», успел радикально поменять смысл понятия «звезда», а заодно и тему лекции.

> Суждение, хотя и выражается в языке при помощи предложения, однако, в отличие от последнего, не зависит от конкретного языка (русского, английского, китайского). В этом смысле суждение можно сравнивать с высказыванием, предложением, утверждением и др. Каждое из этих понятий несет в себе определенный смысловой оттенок. Если сравнивать суждение с предложением, то суждение -это мысль, высказанная в предложении. Суждение -смысл предложения (как понятие - смысл слова или термина). Оно есть то, что остается при переводе предложения с одного языка на другой. Именно так его определяет американский логик и математик А. Черч1, только называет суждение «высказыванием» (как это принято в математической логике). «Интернациональность» суждения выражается в том, что одно и то же суждение может быть выражено на разных разговорных языках (владеющий более чем одним из них легко в этом убедится). Так, предложения: «Cette question est difficile» и «Этот вопрос -трудный» относятся к разным языкам, однако выражают один и тот же смысл, т. е. одно и то же - суждение. Логика как раз и изучает такие общечеловеческие формы мышления, которые позволяют людям, говорящим на разных языках, понимать друг друга. Поэтому, взаимопонимание предполагает внимательное отношение к выбору лингвистических средств выражения наших мыслей. Взаимоадекватность мышления и речи - показатель эффективной работы сознания. С учетом вышесказанного определим суждение. Суждение — это образованная из понятий при помощи связки более сложная форма мысли, в которой что-либо утверждается или отрицается и потому является истинным либо ложным.

> Суждение, хотя и выражается в языке при помощи предложения, однако, в отличие от последнего, не зависит от конкретного языка (русского, английского, китайского). В этом смысле суждение можно сравнивать с высказыванием, предложением, утверждением и др. Каждое из этих понятий несет в себе определенный смысловой оттенок. Если сравнивать суждение с предложением, то суждение -это мысль, высказанная в предложении. Суждение -смысл предложения (как понятие - смысл слова или термина). Оно есть то, что остается при переводе предложения с одного языка на другой. Именно так его определяет американский логик и математик А. Черч1, только называет суждение «высказыванием» (как это принято в математической логике). «Интернациональность» суждения выражается в том, что одно и то же суждение может быть выражено на разных разговорных языках (владеющий более чем одним из них легко в этом убедится). Так, предложения: «Cette question est difficile» и «Этот вопрос -трудный» относятся к разным языкам, однако выражают один и тот же смысл, т. е. одно и то же - суждение. Логика как раз и изучает такие общечеловеческие формы мышления, которые позволяют людям, говорящим на разных языках, понимать друг друга. Поэтому, взаимопонимание предполагает внимательное отношение к выбору лингвистических средств выражения наших мыслей. Взаимоадекватность мышления и речи - показатель эффективной работы сознания. С учетом вышесказанного определим суждение. Суждение — это образованная из понятий при помощи связки более сложная форма мысли, в которой что-либо утверждается или отрицается и потому является истинным либо ложным.

Суждение - это образованная из понятий при помощи связки более сложная форма мысли, в которой что-либо утверждается или отрицается и потому является истинным либо ложным

Черч А. Введение в математическую логику. М., 1960.

3.1.2. Структура суждения

Понятия, входящие в состав суждения, являются его структурными элементами. Суждение состоит из трех элементов:

> S - субъекта (от лат. subjectum). В логике им называется понятие, указывающее на предмет мысли. Субъект суждения, или субъект мысли, выражается в предложении подлежащим. В широком смысле^ субъектом называется центральный, активный элемент, познающий или действующий (субъект истории, юридический субъект, финансовый субъект, субъект науки);

> Р — предиката (от лат. praedicatum - сказанное), т. е. понятия (или понятий), указывающего на некоторое свойство предмета. Иначе говоря, субъект суждения - это то, о чем мы думаем или высказываемся, а предикат — это то, что мы думаем или то, что мы высказываем о субъекте в данном суждении. Предикат называют также логическим сказуемым;

> логической связки, которая отражает мысль о том, что между предметом и признаком могут существовать разные отношения - наличия данного Р у данного S или его отсутствия.

Субъект и предикат называют также терминами суждения. В таком случае говорят, что суждение состоит из двух терминов (S, Р) и связки. Например:

«Человек является разумным существом»

I--------- 1 I______ l I__________________ 1

S связка Р

«Минск не является трехмиллионным городом»

1------- 1 1________ L I___________________ |

S связка Р

Если отвлечься от конкретного содержания суждения, то останется его общая формальная структура:

S есть Р

не-есть

где S, Р играют роль переменных величин, а связка является постоянной.

2015-04-01

2015-04-01 3250

3250