Классификация пожаров осуществляется по разным условиям.

По условиям газообмена и теплообмена с окружающей средой по жары делятся на:

Ø пожары на открытом пространстве (I класс);

Ø пожары в ограждениях (П класс).

Пожары на открытом пространстве в свою очередь делятся на:

распространяющиеся, класс Ia;

Ø Не распространяющиеся (локальные), класс Iб;

Ø массовые, класс Iв

По признаку изменения площади горения пожары разделяются на

распространяющиеся и не распространяющиеся. Кроме того, в классификации следует отдельно выделить подгруппу пожаров на открытых пространствах - массовый пожар, под которым понимают совокупность отдельных и сплошных пожаров в населенных пунктах, крупных складах горючих материалов и на промышленных предприятиях. Под от дельным пожаром подразумевается пожар, возникающий в отдельном, здании или сооружении. Одновременно интенсивное горение преобладающего числа зданий и сооружений на данном участке застройки называется сплошным пожаром. При слабом ветре или при его отсутствии массовый пожар может перейти в огневой шторм. Огневой, шторм, это особая форма пожара, характеризующаяся, образованием единого гигантского турбулентного факела пламени с мощной конвективной колонкой восходящих потоков продуктов горения и нагретого воздуха и притоком свежего воздуха к границам огневого шторма со скоростью не менее 4, 5 м/с.

Пожары в ограждениях делятся на:

Ø открытые пожары -11 а

Ø закрытые пожары - 11 б

Пожары в ограждениях можно разделить на два вида: пожары, регулируемые воздухообменом, и пожары, регулируемые

пожарной нагрузкой.

Под пожарами, регулируемыми воздухообменом, понимают пожары, которые протекают при ограниченном содержании кислорода в газовой среде помещения и избытке горючих веществ и материалов. Содержание кислорода в помещении определяется условиями его вентиляции,

т. е. площадью приточных отверстий или расходом воздуха, поступающего в помещение пожара с помощью систем вентиляции.

Под пожарами, регулируемыми пожарной нагрузкой, понимают пожары, которые протекают при избытке кислорода воздуха в помещении и развитие пожара зависит от пожарной нагрузки. Эти пожары по своим параметрам приближаются к пожарам на открытом пространстве.

По характеру воздействия на ограждения пожары подразделяются на локальные и объемные.

Локальные пожары характеризуются слабым тепловым воздействием на ограждения и развиваются при избытке воздуха, необходимо го для горения, и зависят от вида горючих веществ и материалов, их со стояния и расположения в помещении.

Объемные пожары характеризуются интенсивным тепловым воз

действием на ограждения. Для объемного пожара, регулируемого вентиляцией, характерно наличие между факелом пламени и поверхностью ограждения газовой прослойки из дымовых газов, процесс горения про-

исходит при избытке кислорода воздуха и приближается к условиям го рения на открытом пространстве. Для объемного пожара, регулируемого пожарной нагрузкой, характерно отсутствие газовой (дымовой) про слойки между пламенем и ограждением.

Приведенные классификации пожаров по различным признакам

сходства и различия являются условными, поскольку пожары могут в ходе своего развития переходить из одного класса, вида, группы в другой. Однако для практики тушения пожаров рассмотренная классификация необходима, так как позволяет определить способы и приемы прекращения горения, вид огнетушащего вещества, организацию действий подразделений при тушении пожара на момент развития пожара.

Также пожары классифицируют по площади и материальному

ущербу, по продолжительности и другим признакам сходства или различия.

В зависимости от горения веществ, пожары делятся на классы

А,В,С,Д,Е.

В зависимости от вида горящих материалов и веществ пожары раз-

делены на классы А, В, С, Д, Е и подклассы А 1, А2, В 1, В2, Дl, Д2 и ДЗ.

)С класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается mлением (древесина, текстиль, бумага);

К пожарам класса А относится горение твердых веществ. При

этом, если горят тлеющие вещества (древесина, бумага, текстильные изделия и т. п.), то пожары относятся к подклассу А 1, а неспособные тлеть (пластмассы и т. п.) -к подклассу А2.

Х класс В - пожары горючих жидкостей 1ши плавящихся твердых

веществ;

К классу В относятся пожары легковоспламеняющихся горючих

жидкостей. Они будут относиться к подклассу Bl, если жидкости нерастворимы в воде (бензин, дизтопливо, нефть и т. п.) и к классу В2 - рас творимые в воде (спирты и т. п.).

Х класс С - пожары газов;

К пожарам класса С относится горение газов (водород, пропан и др.).

Х класс D - пожары метШU1ов и их сплавов;

К пожарам класса Д относится горение металлов. Причем к подклассу Дl относится горение легких металлов (алюминия, магния и их сплавов); Д2 - щелочных и других подобных металлов (натрия и калия); ДЗ - металлосодержащих соединений (металлоорганических, или гидридов).

)С класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с Таблицей. Определение категорий поме-

щений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным ниже от высшей (А) к низшей (Д).

Таблица

| Категория помещения | Наименование | Описание помещений |

| "А" | Взрывопожароопасная | помещения, в которых находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 град. С в таком количестве, что могут образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых р<L1вивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, или вещества и мате риалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воз духа или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. |

| "Б" | Взрывопожароопасная | помещения, в которых горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 град. С, горючие жидкости находятся в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные и паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расче11юе избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |

| "В” | Пожароопасная | помещения, в которых горючие итрудно горючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, находящиеся в помещении, способны при взаимодействии с водой, кисло родом воздуха или друг с другом гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. |

| "Г" | помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, рас каленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизирvются в качестве топлива. | |

| "Д" | помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |

Условия прекращения горения

В основе процесса горения лежат реакции окисления, то есть соединения исходных горючих веществ с кислородом. При горениях на пожарах окислителем чаще всего бывает кислород воздуха. Чтобы прекратить горение, надо остановить химическую реакцию. Реакция происходит при определенной температуре, зависящей от тепловыделения и теплоотдачи. При свободном, установившемся горении тепловыделение равно теплоотдаче. Такое равновесие называется тепловым равновесием. Температура, при которой создалось тепловое равновесие. Температура, при которой создалось тепловое равновесие, называют температурой зоны горения, а протекающая реакция - реакцией горения. Температура горения вещества не постоянная и изменяется в зависимости от скорости выделения и отдачи теплоты в зоне реакции.

Каждому тепловому равновесию соответствует определенная температура горения.

С увеличением тепловыделения повышается темпера тура горения и увеличивается теплоотдача

до нового теплового равнове сия.

С уменьшением тепловыделения понижается температура горения и уменьшается теплоотдача.

Тушение пожара - это воздействие на тепловыделение и теплоотдачу. С уменьшением

тепловыделения или с увеличением теплоотдачи снижается температура и скорость реакции

окисления. При введение в зону горения огнетушащих средств температура может достигнуть

значения, при котором горение прекращается. Минимальная температура, горения, при которой

скорость теплоотвода превышает тепловыделения и горение прекращается, называется

температурой потухания.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЫБОР ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ

К огнетушащим относятся вещества и материалы, с помощью которых можно прекратить реакцию горения. Все огнетушащие средства, в зависимости от принципа прекращения горения разделяются на виды:

* охлаждающие зону реакции или горящие вещества (вода, водные растворы солей, твердый диоксид углерода и др.);

* разбавляющие вещества в зоне реакции горения (инертные газы,

водяной пар, тонкораспыленная вода и др.);

• изолирующие вещества от зоны горения (химическая и воздушно

механическая пены, огнетушащие порошки, негорючие сыпучие ве щества, листовые материалы, асбест и др.);

• вещества химически тормозящие реакцию горения; (составыЗ,5,

хладоны 114В, IЗBI и др).

При тушении пожара нельзя применять вещества бурно реагирующие с горючим или окислителем, например воду - для веществ, ко торые с ней реагируют, образуя горючие газы или выделяют теплоту; азот для тушения веществ, которые вступают с ним в реакцию, образуя

нитриды и т. д. При тушении пожаров в отсеках, в зданиях, кабинах и т. п. можно использовать средства объемного тушения.

Охлаждающие огнетушащие вещества. Для охлаждения

горящих материалов применяются жидкости, обладающие большой

теплоемкостью. Для большинства горючих материалов применяется вода.

Попадая в зону горения, на горящее вещество, вода отнимает от горящих материалов и продуктов горения большое количество теплоты.

При этом она частично испаряется и превращается в пар, увеличиваясь в объеме в 1700 раз (из 1 л воды при испарении образуется 1700 л пара), благодаря чему происходит разбавление реагирующих веществ, что само по себе способствует прекращению горения.

Вода обладает высокой термической стойкостью. Ее пары только при температуре свыше 1700°С могут разлагаться на кислород и водород, усложняя тем самым обстановку в зоне горения. Большинство же горючих материалов горит при температуре, не превышающей 1300- 13500С и тушение их водой не опасно. Однако металлические магний, цинк, алюминий, титан и его сплавы, термит и электрон при горении создают в зоне горения температуру, превышающую термическую стой кость воды. Тушение их водяными струями недопустимо.

Вода имеет низкую теплопроводность, что способствует созданию

на поверхности горящего материала надежной тепловой изоляции. Это свойство в сочетании с предыдущими позволяет использовать ее не только для тушения, но и для защиты материалов от воспламенения.

Малая вязкость и не сжимаемость воды позволяют подавать ее по рукавам на значительные расстояния и под большим давлением.

Вода способна растворять некоторые пары, газы и поглощать аэрозоли. Значит, водой можно осаждать продукты горения на пожарах в зданиях. Для этих целей применяют распыленные и тонкораспыленные струи.

Некоторые горючие жидкости (жидкие спирты, альдегиды, органические кислоты и др.) растворимы в воде, поэтому, смешиваясь с водой, они образуют негорючие или менее горючие растворы.

Наряду с этим у воды имеются и отрицательные свойства. Основной

недостаток у воды как огнетушащего средства заключается в том, что из-за

высокого поверхностного натяжения она плохо смачивает твердые материалы

и особенно волокнистые вещества.

Для устранения этого недостатка к воде добавляют поверхностно активные вещества (ПАВ), или, как их еще называют, смачиватели. На практике используют растворы ПАВ, поверхностное натяжение которых в 2 раза меньше, чем у воды.

Применение растворов смачивателей позволяет уменьшить расход

воды при тушении пожаров на 35-50%; снизить время тушения на 20- 30%, что обеспечивает тушение одним и тем же объемом огнетушащего вещества на большей площади. Рекомендуемые концентрации смачивателей в водных растворах для тушения пожаров приведены в таблице:

Оптимальные концентрации смачивателеи в воде,%

| Смачиватель ДБ | 0,2 |

| Сульфат | 0,4 |

| Сульфанол НП-1 | 0,4 |

| Эмульгаторм.ОП-4 | |

| Вспомогательное вещество: | |

| ОП- 6 | |

| ОП- 20 | |

| Сульфанол НП-3 | 0,6 |

| Сульфанол хлорный | |

| Пенообразователи ПО- 1Д | 5,0 |

Вода имеет относительно большую плотность (при 4°С!г/см 3 при l00°C 0,958 г/см\ что ограничивает, а иногда и исключает ее применение для тушения нефтепродуктов, имеющих меньшую плотность и нерастворимых в воде. Она хорошо тушит сероуглерод, имеющий более высокую плотность, чем вода (1,264 r/см\

Вода с абсолютным большинством горючих веществ не вступает в

химическую реакцию. Исключение составляют щелочные и щелочно земельные металлы, при взаимодействии которых с водой выделяется водород. Их тушить водой нельзя.

Вода имеет малую вязкость. В силу этого значительная часть ее

утекает с места пожара, не оказывая существенного влияния на процесс прекращения горения. Если увеличить вязкость воды ДО 2,5• 10"3 м/с, ТО значительно снизится время тушения и коэффициент ее использования

повысится более чем в 1,8 раза. Для этих целей применяют добавки из органических соединений, например, КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза). Для охлаждения отдельных видов горючих материалов кроме воды применяется твердый диоксид углерода. Это мелкая кристаллическая масса с плотностью r = 1,53 кг/м3, которая при нагревании переходит в газ, минуя жидкое состояние. Это позволяет тушить ею материалы, портящиеся от воздействия влаги. Кипит твердая углекислота (диоксид углерода) при температуре 78,5°С, и теплота ее испарения равна 573,6 Дж/кг. Эта цифра значительно меньше, чем у воды, однако скорость охлаждения горящих веществ достаточно высока. Это объясняется большой разностью температур у углекислоты и на поверхности горящего материала.

Твердый диоксид углерода прекращает горение всех горючих веществ, за исключением металлического натрия и калия, магния и его сплавов. Он не электропроводен и не смачивает горючие вещества. Поэтому применяется для тушения электроустановок под напряжением, двигателей, а также при пожарах в архивах, музеях, библиотеках, на вы ставках и т. д. При тушении он подается на поверхность горящих веществ равномерным слоем.

Несмотря на то, что плотность твердой углекислоты больше, чем воды, вследствие непрерывного перехода в газ и создания своеобразной газовой подушки, она не тонет в горящей жидкости и находится на ее поверхности. Верхний слой горящего вещества при этом охлаждается, и количество горючих паров и газов в зоне горения уменьшается. Возгон ка (кипение) твердой углекислоты в газ и испарение горючего вещества происходят на одной поверхности. Поэтому в зону горения поступает смесь горючих паров с диоксидом углерода. что приводит к снижению скорости реакции и температуры горения ниже температуры потухания, а значит и к ликвидации пожара.

Механизм прекращения горения твердым диоксидом углерода заключается в охлаждении

горящих материалов и разбавлении их паровой фазы или продуктов разложения

диоксидом углерода одновременно.

Однако в прекращении горения большее влияние оказывает процесс охлаждения. Действительно горение не прекращается сразу после подачи слоя твердой углекислоты на поверхность горящего материала, т.е. когда объем образующегося диоксида углерода максимальный. Горение прекращается именно после снижения температуры горящего материала, снижения скорости испарения и термического разложения.

Наиболее быстро твердая углекислота охлаждает жидкие горючие вещества, так как они своей текучестью компенсируют недостаток ее удельной поверхности соприкосновения. Значительно медленнее происходит охлаждение (прекращение горения) горящих твердых веществ (древесины, резины и т.п.), и оно вообще не наступает у волокнистых веществ и материалов (хлопок, шерсть, торф).

Разбавляющие огнетушащие вещества. Для прекращения горения разбавлением реагирующих веществ применяются такие огнетушащие средства, которые способны разбавить либо горючие пары и газы до негорючих концентраций, либо снизить содержание кислорода воздуха до концентрации, не поддерживающей горения.

Приемы прекращения горения заключаются в том, что огнетушащие средства подаются либо в зону горения или в горящее вещество, либо в воздух, поступающий к зоне горения. Наибольшее распространение они нашли в стационарных установках пожаротушения для относительно замкнутых помещений (трюмы судов, сушильные камеры, испытательные боксы и покрасочные камеры на промпредприятиях и т. д.), а также для тушения горючих жидкостей, пролитых на земле на небольшой площади. Кроме того, разбавление спиртов до 70 % водой - необходимое условие для успешного тушения

их в резервуарах воздушно-механической пеной.

Практика показывает, что в качестве разбавляющих огнетушащих средств наибольшее распространение нашли диоксид углерода (углекислый газ), азот, водяной пар и распыленная вода.

Механизм прекращения горения при введении разбавляющих огнетушащих веществ в помещение, в котором происходит пожар, за-

ключается в понижении объемной доли кислорода. При введении разбавляющих веществ в помещении повышается давление, происходит вытеснение воздуха и вместе с ним кислорода, увеличивается концентрация негорючих и не поддерживающих горение газов, парциальное давление кислорода падает.

Все это приводит к снижению скорости диффузии кислорода к зоне горения, уменьшается количество вступающих в реакцию горючих паров и газов, снижается количество выделяющегося тепла в зоне реакции. При определенной концентрации разбавляющих огнетушащих веществ в воздухе помещения температура горения снижается и становится меньше, чем температура потухания, и горение прекращается.

Практика и опыт тушения пожаров показывают, что пламенное горение большинства горючих материалов прекращается при снижении концентрации кислорода в воздухе помещения до 14-16%.

Углекислый газ применяется для тушения пожаров электрооборудования и электроустановок, в библиотеках, книгохранилищах и архивах и т. п. Однако им, как и твердой углекислотой, категорически запрещено тушение щелочных и щелочноземельных металлов.

Азот главным образом применяется в стационарных установках

пожаротушения для тушения натрия, калия, бериллия и кальция. Для тушения магния, лития, алюминия, циркония применяют аргон, а не азот. Диоксид углерода и азот хорошо тушат вещества, горящие пламенем (жидкости и газы), плохо тушат вещества и материалы, способные тлеть (древесина, бумага).

К недостаткам диоксида углерода и азота как огнетушащих веществ, следует отнести их высокие огнетушащие концентрации и отсутствие охлаждающего эффекта при тушении.

Водяной пар нашел широкое применение в стационарных установках тушения в помещениях с ограниченным количеством проемов, объемом до 500 м3 (сушильные и окрасочные камеры, трюмы судов, насосные по перекачке нефтепродуктов и т.п.), на технологических установках для наружного пожаротушения, на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Предпочтение отдают насыщенному пару, хотя применяют и пере гретый. Наряду с разбавляющим действием водяной пар охлаждает нагретые до высокой температуры технологические аппараты, не вызывая резких температурных напряжений, а пар, поданный в виде компактных струй, способен механически отрывать пламя.

Тонкораспыленная вода (диаметр капель меньше 100 мк)- для получения ее применяют насосы, создающие давление свыше 2-3 МПа (20- 30 атм) и специальные стволы- распылители.

Попадая в зону горения, тонкораспыленная вода интенсивно испаряется, снижая концентрацию кислорода и разбавляя горючие пары и газы, участвующие в горении. Об эффективности применения тонкораспы-

леной воды для целей пожаротушения свидетельствуют опыты, проведенные на морских судах, где установлено, что после четырехминутной работы одного ствола высокого давления температура в помещениях кают снижалась с 700до 100°С,содержание аэрозоля в дыму уменьшалось в 3 раза, увеличивалась освещенность предметов источником света, резко снижалось содержание оксида углерода за счет поглощения водой.

Таким образом, разбавляющие огнетушащие средства, наряду с

охлаждающими и изолирующими, обладают достаточно высоким эффектом тушения. Особое внимание при этом следует уделить более широкому применению тонкораспыленной воды.

Изолирующие огнетушащие вещества. Создание между зоной горения и горючим материалом или воздухом изолирующего слоя из огнетушащих веществ и материалов - это один из распространенных способов тушения пожаров. При его реализации применяются самые разнообразные огнетушащие средства, способные на некоторое время изолировать доступ в зону горения либо кислорода воздуха, либо горючих паров и газов.

В практике пожаротушения для этих целей широкое применение нашли:

жидкие огнетушащие вещества (пена в некоторых случаях вода и т.п.);

газообразные огнетушащие вещества (продукты взрыва и

т.д.);негорючие сыпучие материалы (песок, тальк,

флюсы, огнетушащие

порошки и т. д.);

твердые листовые материалы (асбестовые, войлочные покрывала

и другие негорючие ткани, в некоторых случаях листовое железо).

Основным средством изоляции являются огнетушащие пены:

химическая и воздушно-механическая.

Некоторые свойства химической пены: плотностьО,15-0,25г/м3; кратность примерно равна 5. Трудоемкость получения химической пены и достаточно высокие материальные затраты, вредное воздействие на органы дыхания личного состава пеногенераторного порошка в процессе введения его в воду и другие недостатки ограничивают ее практическое

применение.

Воздушно-механическая пена (ВМП) получается в результате механического перемешивания водного раствора пенообразователя с воздухом в специальном стволе или генераторе. Различают воздушно механическую пену низкой, средней и высокой кратности. Кратность воздушно-механической пены зависит от конструкции ствола (генератора), с помощью которого она получается.

Основное огнетушащее свойство пеноизолирующая способность. Пена изолирует зону горения от горючих паров и газов, а также горящую поверхность горючего материала от тепла, излучаемого зоной реакции. Прежде чем накопится на горящей поверхности достаточным слоем, изолирующим выход горючих паров и газов в зону горения, пена

под действием тепла разрушается и охлаждает вещество. При этом жидкость, из которой.получена пена, испаряется, разбавляя горючие пары и газы, поступающие в зону горения, и т. д. Все это способствует прекращению горения, хотя изоляция - доминирующее свойство, которое при водит именно к потуханию.

Специфические свойства воздушно-механической пены (ВМП)

средней и высокой кратности:

· хорошо проникает в помещения, свободно преодолевает повороты и подъемы:

· заполняет объемы помещений, вытесняет нагретые до высокой температуры продукты сгорания (в том числе токсичные), снижает темпера туру в помещении в целом, а также строительных конструкций и т. п.;

· прекращает пламенное горение и локализует тление веществ и мате

риалов, с которыми соприкасается;

· создает условия для проникновения ствольщиков к очагам тления для дотушивания (при соответствующих мерах защиты органов дыхания и зрения от попадания пены).

На основании этих свойств данные виды пены (особенно средней кратности) нашли применение при объемном тушении в помещениях зданий, трюмах судов, в кабельных туннелях и на других объектах. Пена средней кратности является основным средством тушения ЛВЖ и ГЖ как в резервуарах, так и разлитых на открытой поверхности.

В настоящее время для тушения различных горючих веществ все более широкое применение находят огнетушащие порошковые составы. Они не токсичны, не оказывают вредного воздействия на материалы, не электропроводны и не замерзают. При проектировании систем автоматического пожаротушения отдается предпочтение установкам 1ю рошкового пожаротушения. Это связано с эффективностью данного огнетушащего вещества. Достаточно сказать, что в настоящее время производство порошковых огнетушителей на Западе составляет более 85% от общего числа огнетушителей, а в России -более 60%.

Ог11етушащие порошки представляют собой мелкоизмельченные минеральные соли с различными добавками, препятствующими слеживанию и комкованию. В качестве основы для огнетушащих порошков используют фосфорноаммонийные соли (монодиаммонийфосфаты, аммофос), карбонат и бикарбонат натрия и калия, хлориды натрия и калия и др. В качестве добавок - кремнийорганические соединения, аэросил, белая сажа, стеараты металлов, нефелин, тальк и др.

Порошки огнетушащие, сдерживают (ингибируют) процесс горения посредством связывания активных центров цепных реакций, протекающих в пламени. К ним относят: ПСБ-3 - натрия бикарбонат; ПФ - циаммоний фосфат; ПС - натрия карбонат; ПГС-М смесь калия и натрия хлоридов; СИ-2 силикагелъ, насыщенный хладоном (фреоном);

РС- графит, вспучивающийся при нагреве, и др.

Общий класс опасности огнетушащего порошка - 3, 4. Порошки подают в очаг горения сжатыми газами. Одним из важных преимуществ огнетушащих порошков является универсальность. Порошками можно тушить почти все материалы и вещества в различных агрегатных состояниях (твердые, жидкие, плавящиеся при нагревании, газообразные) в широком диапазоне эксплуатационных температур. Порошковые составы применяются для ликвидации пожаров различных классов:

> А - горение твердых веществ, как сопровождаемых тлением (древесина,

бумага. текстиль, уголь и др.), так и не сопровождаемых тлением (пластмасса,

каучук);

> В - горение жидких веществ (бензин, нефтепродукты, спирты,

растворители и др.);

> С - горение газообразных веществ (бытовой газ, аммиак, пропан и др.);

> D -горение металлов и металлосодержащих веществ (магний, калий,

натрий и др.);

> Е - горение материалов в электрических установках под напряжением.

Порошки, применяющиеся для тушения пожаров классов А, В, С, Е, называются «универсальные» или «огнетушащие порошки общего назначения». В этом случае прекращение горения достигается путем создания порошкового облака, которое окутывает очаг горения. Порошки, предназначенные для тушения только пожаров В, С, Е или D, называются «специальные» или «огнетушащие порошки специального назначения». Тушение такими порошками достигается путем изоляции горящей поверхности от окружающего воздуха

Помимо универсальности, установки порошкового пожаротушения обладают рядом других достоинств:

• высокая огнетушащая способность;

• быстродействие;

• низкая стоимость противопожарной защиты объектов;

• экологическая безопасность (отсутствие токсичных компонентов, озоноразрушающих веществ, низкая коррозионная активность, химическая инертность), т. к. основой порошков являются минеральные удобрения;

• по сравнению с установками водяного и пенного тушения, наносят

минимальный косвенный ущерб от пожара, причиненный помещению и находящемуся в нем имуществу огнетушащий порошок легко удаляется пылесосом или веником;

• возможность применения в условиях низких температур, когда использование воды, пены, двуокиси углерода и других средств неэффективно, экономически невыгодно или недопустимо;

• по сравнению с установками газового и аэрозольного тушения, низкая требовательность к герметичности помещений;

• разнообразие способов использования (стационарные установки, огнетушители, автомобили).

Механизм прекращения горения порошками заключается в основ ном в изоляции горящей поверхности от зоны горения, т. е. в прекращении доступа горючих паров и газов в зону реакции. Основным критерием прекращения горения порошковым составом является удельный расход.

В случае объемного тушения - механизм прекращения горения заключается в химическом торможении реакции горения, т. е. ингибирующем воздействии порошков, связанном с обрывом цепной реакции

горения.

Огнетушащие средства химического торможения. Сущность прекращения горения химическим торможением реакции горения заключается в том, что в воздух горящего помещения или непосредственно в зону горения вводятся такие огнетушащие вещества, которые вступают во взаимодействие с активными центрами реакции окисления, об разуют с ними либо негорючие, либо менее активные соединения, обрывая тем самым цепную реакцию горения. Поскольку эти вещества оказывают воздействие непосредственно на зону реакции, в которой реаги рующие вещества находятся в паровоздушной фазе, они должны отвечать следующим специфическим требованиям:

• иметь низкую температуру кипения, чтобы при малых

• температурах разлагаться, легко переходить в парообразное состояние;

• иметь низкую термическую стойкость, т. е. при малых температурах

разлагаться на составляющие их атомы и радикалы;

• продукты термического распада огнетушащих веществ должны активно вступать в реакцию с активными центрами горения.

Этим требованиям отвечают галоидированные углеводороды особо активные вещества, оказывающие ингибирующее действие, т. е. тормозящее химическую реакцию горения. Наиболее широко применяются составы на основе брома и фтора; огнетушащие составы на их основе имеют высокую огнетушащую способность при сравнительно не больших расходах. Но надо иметь ввиду, что эти вещества чрезвычайно токсичны.

Прекращение горения достигается химическим путем, что подтверждается опытами. Если для прекращения горения разбавлением не обходимо снизить концентрацию кислорода, то в данном случае она ос тается в пределах 20-20,6%, что явно достаточно для протекания реакции окисления.

Исследованиями последних лет установлено, что огнетушащие порошки, которые подаются в горящие объемы в виде аэрозоля, т. е. порошок не покрывает горящую поверхность, а облако из него окружает зону горения, прекращают горение также путем химического торможения.

Соли металлов, содержащиеся в порошке, вступают в реакцию с активными центрами. Соли металла в зоне реакции нагреваются до высокой температуры и переходят в жидкое состояние (возможно, частично испаряются). Остальная часть молекулы соли разлагается с образованием либо металла, либо окиси или гидрата металла

Бромистый метилен - жидкость плотностью 1732 кг/м3плотность

по воздуху примерно 60; температура замерзания - 52,5°С, температура кипения +98 °С, из 1 л жидкости получается около 350 л пара. Он хорошо смешивается с бромистым этилом и растворяет углекислоту. Состав 7 по своим свойствам ближе к бромистому метилену. Из 1 л состава образуется 430,2 л паров (342,3 л бромистого метилена и 80,9 л бромистого этила).

Бромистый этил - ЛВЖ с характерным запахом; плотность 1455,5 кг/м3, плотность по воздуху примерно 4; температура замерзания - 199°С, температура кипения +38,4°С. При объемной доле 6,5-

11,3% в воздухе способен воспламеняться от мощного источника зажигания, поэтому в чистом виде не применяется. Из 1 л жидкости при испарении получается 400 л пара. Бромистый этил не электропроводен, плохо растворим в воде и образует с ней эмульсию. Обладает высокими коррозионными свойствами, особенно по отношению к алюминиевым сплавам. Из-за высоких огнетушащих свойств он входит как основной компонент в огнетушащие составы, такие, как 3,5. 4НД, БФ 1 и 2БМ. Бромистый этил обладает хорошей смачивающей способностью, составы на его основе можно использовать для тушения древесины, органических жидкостей, хлопка и других волокнистых материалов. Состав 4НД по свойствам почти не отличается от бромистого этила. Небольшое количество углекислоты вводится в качестве флегматизатора и для лучшего распыления. Состав 3,5 в 3,5 раза эффективнее диоксида углерода (отсюда и название состава). При нормальных условиях из 1 кг состава 3,5 образуется 144 л паров бромистого этила и 153 л диоксида углерода. При тушении состав выбрасывается из насадки в виде распыленной струи жидкости, которая быстро испаряется. На открытых пожарах струя подается в зону горения на поверхность горящего материала; при тушении внутренних пожаров - в объем помещения. Водобромэтиловая эмульсия состоит из 90% воды и 10% по массе бромистого этила. Для ее получения не требуется никаких дополнительных устройств. В бачок для пенообразователя заливается бромистый этил. С помощью стационарного пеносмесителя он вводится в воду, эмульсия подается через обычные стволы-распылители. Капли эмульсии, подаваемые в очаг пожара, имеют следующее строение - капелька бромэтила снаружи имеет водяную оболочку. Достигая зоны горения или попадая в нее, из-за низ кой температуры кипения бромистый этил превращается в пар, разрывая при этом капли воды, делая воду мелкодисперсной. Горение прекращается как за счет разбавления горючих паров и газов водяным паром (мелкораспыленная вода почти полностью испаряется в зоне горения), так и химическим торможением реакции окисления. Время тушения эмульсией в 7-10 раз меньше по сравнению с водой, подаваемой из того же ствола-распылителя.

Тетрафтордибромэтан - жидкость плотностью 2175 кг/м3, температура замерзания - 112°С, температура кипения +46,4°С, из 1 л жидко-

сти образуется 254 л пара, который почти в 9 раз тяжелее воздуха (плотность по воздуху 8,96), токсичность и коррозионные свойства его паров значительно ниже, чем у паров бромистого этила. Состав ТФ - это чистый тетрафтордибромэтан, или фреон 114В2 или хладон.

Галоидированные углеводороды эффективнее инертных газов. Например, тетрафтордибромэтан более чем в 10 раз эффективнее диоксида углерода и почти в 20 - водяного пара. Благодаря высокой плотности паров и жидкостей возможна подача их в очаг пожаров в виде струй, проникновение капель в зону горения, а также удержание огнетушащих паров у очага горения. Галоидированные углеводороды и огнетушащие составы на их основе имеют низкую температуру замерзания, поэтому они могут быть эффективно применены в условиях низких температур, однако по экологическим условиям производство галоидированных углеводородов сокращается.

В Таблице приведены классы пожаров, характеристика и рекомендуемые средства для тушения.

Таблица

| Касс пожара | Характеристика пожара | Подкласс пожара | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРА | Рекомендуемые Средства Пожаротушения |

| А | Горение твердых веществ | А1 | Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением(например, древесина, бумага, уголь, текстиль) | Вода со смачивателями, хладон, порошки типа АВСЕ |

| А2 | Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (каучук, пластмассы) | Все виды огнетушащих веществ | ||

| В | Горение жидких веществ | В1 | Горение жидких веществ, нерастворимых в воде(бензин, нефтепродукты), а так же сжигаемых твердых веществ (парафин) | Пена, мелкораспыленная вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ |

| В2 | Горение полярных жидких веществ, растворимых в воде(спирт, ацетон, глицирин и т.д.) | Пена на основе специальных пенообразователей, Мелкорасыпыленная вода, порошки типа АВСЕ и ВСЕ | ||

| С | Горение газообразных веществ | С | Бытовой газ, пропан, водород, Аммиак и др. | Объемное тушение и Флегматизация газовыми составами, порошки типа АВСЕ и ВСЕ, вода для охлаждения оборудования |

| Е | Электроборудование под напряжение до 10 000 В |

СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Простейшие средства тушения пожаров

| Песок | Асбестовое или войлочное полотно | ВОДА |

| Охлаждает Горючее Вещество | Предотвращает Доступ воздуха В зону горения | Универсальное средство |

| Затрудняет доступ воздуха | Применяется в начальной стадии горения | Не следует применять для тушения бензина |

| Механически сбивает пламя | ____________ | Нельзя использовать, если провода или установки под напряжением |

Огнетушащие средства:

ЖИДКОСТНЫЕ ПЕННЫЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ

| Вода в чистом виде |

| Вода с добавлением ПАВ |

| Водные растворы минеральных солей |

| Снегообразная масса углекислоты С температурой -80 |

| Воздушно- механическая пена |

| Аэрозольные | Порошковые | Комбинированные |

| В качестве огнетушащего средства различные аэрозоли | Порошки специального назначения | Газопорошки |

Специальные средства пожаротушения

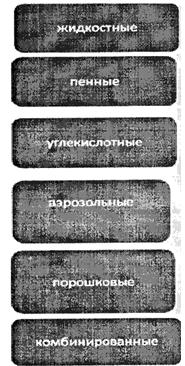

Огнетушители, классификация, область применения Огнетушители, классифицируются по ряду параметров, а именно:

• виду огнетушащих средств;

• объему огнетушащего вещества;

• способу подачи огнетушащего состава;

• вид пускового устройства.

По виду огнетушащих средств, находящихся в баллоне огнетушителя, они подразделяются на порошковые, углекислотные, пенные, аэрозольные, порошковые и комбинированные.

Огнетушители порошковые (ОП) - предназначены для тушения твердых веществ, горючих жидкостей, газов и электроустановок с рабочим напряжением до lOOOB (классы пожара А, В, С, Е). Благодаря своей универсальности и значительному температурному диапазону (от - 40 до +500°С) имеют наибольшее распространение. В качестве огнетушащего вещества используют порошки общего и специального назначения. Огнетушители порошковые не предназначены для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий), не используются для тушения оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка. Выпускаются трех типов: ручные (переносные), передвижные и стационарные. Порошковые огнетушители можно разделить на закачные и газогенераторные. В зависимости от объема баллона огнетушители делятся на переносные и передвижные. Масса заряда переносных огнетушителей составляет 1, 2, 3, 4, 8 литров. У передвижных емкость

баллона - 50, 100 литров.

В зависимости от типа порошка огнетушители предназначены для тушения пожаров следующих классов:

У ПСБ-3 - классы В, С и Е;

У П-2АП - классы А, В, С и Е;

У ПХК - классы В, С, Д и Е;

У Пи рант - классы А, В, С и Е.

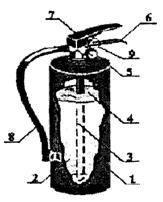

Работа огнетушителя ОП-4(б) основана на вытеснении огнетушащего порошкового состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом. В качестве рабочего газа используется двуокись углерода. В огнетушителях ОП-4(б) вместимость баллончика для рабочего газа составляет О, 175 л, в ОП-8(б) - 0,350 л. Длина порошковой струи, при этом, составляет 3,5 и 4,5 м, соответственно.

| Устройство огнетушителя с баллонами сжатого газа ОП-4(6) 1-корпус; 2- газовый баллончик; 3-рычаг запорно-пускового устройства; 4-сифонная трубка; 5-трубка подвода рабочего газа в нижнюю часть корпуса огнетушителя; 6-шланг 7-рычаг 8-насадка (ствола); 9-заряд порошка; 10-пломба (чека). Дня приведения огнетушителя действие необходимо: · Выдернуть опломбированную чеку 10. · Отвести вверх рукоятку запуска 3 (при этом боек приводит в действие источник газа 2, в результате чего рабочий газ через газоотводную трубку 5 аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление). · Нажать кистью руки на ручку 7 насадки 8. | Устройство огнетушителей ОП-5 (з) и ОП-10(з) 1-корпус; 2-заряд; 3-сифонная трубка; 4-пространство для рабочего (вытесняющего) газа; 5-манометр; 6-ручка для переноски; 7-головка с рычагом; 8-шланг с насадкой; 9-чека. Для приведения огнетушителя в действие необходимо: · Сорвать чеку 9 (пломбу) · Резко нажать на рычаг 7 и быстро отпустить · Через 5с нажать на рычаг 7, направив Струю порошка на огонь. |

Углекислотные огнетушители (ОУ). Огнетушители углекислотные предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха: жидкие горючие и газообразные вещества, загорания электроустановок, находящихся под напряжением для ОУ-1, ОУ-2 до lOOOB, для ОУ-3, ОУ-5 до lOOOOB (классы по жара В, С, Е), применяются особенно эффективно, когда для: тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты. Огнетушащее вещество - двуокись углерода (С02).

В зависимости от объема баллона огнетушители делятся на переносные и передвижные. Масса заряда переносных огнетушителей составляет 1, 2, 3, 5, килограмм. У передвижных- 7, 14, 28, 56 килограмм.

| 1-корпус; 2-рычаг; 3-сифонная трубка; 4-раструб; 5-запорно-пусковое устройство; 6-чека; 7-углекислота; | Огнетушители ОУ-10 (рис.а) имеют массу углекислого заряда (7±0, 1) кг, рабочее давление Внутри баллона составляет 14,7 МПа. Проверочное давление баллона при аттестации сосуда составляет 22,1 МПа. Температурный диапазон эксплутации от -40 до +50С Тушение производится в вертикальном положении огнетушителя. После освобождения рычага головки запорно-пускового устройства от пломбы (чеки), раструб направляется на очаг пожара и нажимается рычаг запуска на головке баллона. | Огнетушители ОУ-40 (рис.Б) Представляют собой баллон, укрепленный на тележке с двумя колесами у горловины и одного колеса у башмака баллона. В горловину баллона ввернуто запорно-пусковое устройство рычажного типа, к которому прикреплен шланг с раструбом на другом конце. | Огнетушители ОУ- 80 (рис.в) Состоят из двух баллонов с угекислотой, расположенных на тележке с двумя пневматическими колесами. Тележка имеет опорную стойку для установки огнетушителя в горизонтальное положение. На баллонах установлены запорно-пусковые устройства рычажного типа, соединенные коллектором с двумя шлангами, на концах которых закреплены раструбы с рычагами.Огнетушитель обсуживают два человека, из которых снимает с кронштейна шланг и направляет раструб на горящий объект, а второй открывает запорно-пусковые устройства баллонов. |

Жидкостные огнетушители (ОЖ). В качестве жидких огнетушащих составов обычно применяют водные растворы различных химических соединений или воду с добавками поверхностно-активных веществ, то есть перекрывающих доступ кислороду. Огнетушители с эти ми составами не получили широкого распространения, так как могут использоваться только в зонах с круглогодичными положительными температурами. Жидкостные огнетушители (ОЖ) применяют главным образом при тушении загорания твердых материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги и др. В качестве огнетушащего средства в них используют воду в чистом виде: воду с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую способность; водные растворы минеральных солей.

Огнетушители пенные (ОХП). В пенных огнетушителях применяют либо химическую пену, полученную из водных растворов кислот и щелочей, либо воздушно-механическую пену, образованную из водных растворов пенообразователей потоком рабочего газа: воздуха, азота или углекислого газа. Огнетушители химические пенные (ОХП) имеют широкую область применения, за исключением случаев, когда огнетушащий заряд способствует развитию процесса горения или является про водником электрического тока. Учитывая наличие в зарядах серной кислоты, необходимо проявлять максимум осторожности при работе с огнетушителем, используя необходимые средства химической защиты.

Огнетушители воздушно-пенные (ОВП). В качестве огнетушащего средства в отечественных ОВП применяют 6-ти процентный водный раствор пенообразователя ПО-1, а в зарубежных странах - водный раствор смачивателя «легкая вода».

Огнетушащая способность (эффективность) огнетушителей ОВП в 2,5 раза выше, чем у ОХП, а также выше при одинаковой емкости зарубежных образцов.

Предназначены для тушения воздушно механической пеной сред ней кратности пожаров всех горючих материалов, за исключением щелочных металлов, электроустановок под напряжением и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

Аэрозольные огнетушители. Аэрозольные огнетушители предназначены для тушения загорания легковоспламеняющихся и горючих

жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением и различных материалов, кроме щелочных металлов и кислородсодержащих веществ. В аэрозольных огнетушителях в качестве огнетушащего средства применяют парообразующие галоидированные углеводороды (бромистый этил, хладон, смесь хладонов или смесь бромистого этила с хладоном, и др.).

Область применения огнетушителей:

| Применяются при тушении загорания твердых материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги |

| Имеют широкую область применения; исключение- когда огнетушащий заряд способствует развитию горения или является проводником электрического тока |

| Предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением, для тушения различных веществ на транспортных средствах (самолетах, автомобилях, судах, локомотивах) |

| Предназначены для тушения загорания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением и др. материалов |

| Применяют для ликвидации загораний бензина, дизельного топлива, лаков, красок, древесины и др. органических материалов. |

| Могут быть газопорошковые и др. Область применения различна. Применяются редко. |

По объему корпуса огнетушители условно подразделяются:

| Объем 5 до литров | Ручные, малолитражные |

| Объем 5-10 литров | Промышленные, ручные |

| С объемом свыше 10 литров | Стационарные |

| Объемом свыше 10 литров | Передвижные |

Обозначение огнетушителей:

ХХ (Х) - ХХ (Х) – ХХА; ХХВ; С – (Х) ХХ Х

1 2 3 4 5 6

- тип огнетушителя - ОВ, ОВП, ОП, ОУ, ОХ (кратность пены - Н, С; вид струи -К, Р, М);

2 -вместимость корпуса, л (принцип вытеснения ОТВ -з, б, г, ж, т);

3 - ранг очага, класс пожара; 4- модель (01, 02 и т. д.);

5 -климатическое исполнение (Yl, Т2 и т. д.);

6 - обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ).

Пример условного обозначения:

ОВП(Н)- lО(г) - 2А; 55В -(01) У2 ГОСТ

\ Огнетушитель воздушно - пенный (ОВП), низкой кратности (Н),

вместимость корпуса 1О л, вытеснение ОВТ газогенерирующим элементом (г), для тушения загораний твердых горючих материалов (ранг очага 2А) и жидких горючих веществ (ранг очага SSB), модель 01, климатическое исполнение У2, ГОСТ Р...

Стационарные средства пожаротушения

Схемы водяного пожаротушения

1-водоисточник; 2-насос; 3-автоматический водопитатель; 4-извещатель; 5-ороситель;

Водяное пожаротушение одно из самых экономичных. Спринк леры, дренчеры, системы подводки и водные резервуары стоят недорого, не говоря уж о «рабочей жидкости» - воде. Современные материалы,

которые применяются при проведении монтажных работ, не вступают в химические реакции с водой и не теряют свои эксплуатационные характеристики под воздействием высоких температур. Поэтому, водяное пожаротушение может работать в экстремальных условиях, и долго не требует ремонта. Такая система автоматического пожаротушения проста в монтаже, все работы по ее установке проходят в короткий срок. При том, что водяное пожаротушение не требует значительных капиталовложений, оно отличается большой надежностью.

Входящие в систему пожаротушения распылители (спринклеры,

дренчеры) последних модификаций сконструированы таким образом, чтобы не только быстро погасить огонь, но и свести к минимуму ущерб, причиняемый имуществу. Вода не идет непрерывным потоком, заливая все вокруг, а распыляется, образуя своеобразный туман, который способствует резкому понижению температуры в помещении и прекращению реакции горения.

· Водяное пожаротушение может использоваться на объектах с повышенной пожароопасностью, в тех случаях, когда возгорание быстро способно распространиться на большую площадь. В этом случае, наряду с системой пожаротушения, применяется противопожарная завеса, которая создает «стену» из воды, отсекая путь огню. Такая завеса устанавливается на оконных и дверных проемах, и помогает не допустить распространения пожара на другие помещения.

· Установки водяного пожаротушения применяются для тушения

твердых горючих материалов в текстильной, деревообрабатывающей, бумажной, мукомольной, химической и других отраслях промышленно сти, а также для защиты театров и других объектов общественного на значения. По принципу действия водяные установки пожаротушения подразделяются на сплинклерные и дренчерные.

Спринклерные системы

Спринклерные установки предназначены для местного (локального) тушения и локализации пожаров в помещениях распыленной водой и/или для охлаждения строительных конструкций, их предпочтительнее использовать для защиты помещений, в которых предполагается развитие пожара с интенсивным тепловыделением. В зависимости от температурных условий объекта они подразделяются на три вида:

· водяные, в которых вся система трубопроводов круглогодично заполнена водой; применяются в отапливаемых помещениях с гарантированной температурой воздуха не ниже 5°С;

· воздушные, в которых трубопроводы заполнены водой до контрольно-пускового узла, а остальная сеть, находящаяся в режиме дежурства, постоянно заполнена сжатым воздухом; применяются в не отапливаемых помещениях со среднесуточной температурой 8°С и ниже в районах с продолжительностью отопительного сезона более 240 дней в году;

· воздушно-водяные (переменные), которые в теплый период тода действуют как водяные, а в холодный -как воздушные.

Сплинклерные установки используются в тех случаях, когда требуется одновременное орошение защищаемого объекта, либо создание завес в проемах сцен театров, дверей, окон, технологических проемов. Имеется ряд конструктивных особенностей в зависимости от места и условий применения спринклерного пожаротушения. Если площадь велика, то спринклерная сеть разделяется на отдельные секции, причем каждая сеть обслуживается отдельным контрольно-сигнальным клапаном. В течение первых минут пожара вода течет от автоматического водопитателя, а затем контрольно-сигнальный клапан включает пожарные насосы, обеспечивающие подачу расчетного количества воды, необходимого для ликвидации пожара. Автоматическая установка водяного пожаротушения, оборудованная нормально закрытыми спринклерными оросителями, вскрывающимися при достижении определенной температуры.

Дренчерные системы

Дренчер (от англ. drench орошать), открытая оросительная го ловка, устанавливаемая на трубопроводах систем водного и пенного автоматического пожаротушения.

Дренчерные установки водяного пожаротушения предназначены

для одновременного тушения пожара по всей защищаемой площади, создания водяных завес, а также орошения строительных конструкций, резервуаров с нефтепродуктами и технологического оборудования. Дренчерные системы также применяются в качестве дренчерных завес, которые обеспечивают отсечение «стеной огнетушащего вещества» (на пример воды) помещения, где возникло возгорание от других помещений здания. Примеры: дверные или иные проемы в помещениях авто стоянок и предприятий, атриумы торговых, административных, гостиничных или иных комплексов и т. д. Дренчерная установка может состоять из одной или нескольких секций. Каждая из них обслуживается самостоятельным контрольно-пусковым узлом. Дренчерные установки по устройству близки к спринклерным и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных трубопроводах не имеют легкоплавкого замка и отверстия постоянно открыты. Дренчерная система включается вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя о пожаре с помощью контрольно-пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе. Автоматическое включение дренчерных установок может обеспечиваться одной из следующих побудительных систем:

· при наличии клапана группового действия - гидравлической или

пневматической системой со спринклерами, системой пожарной сигнализации и побудительным трубопроводом, тросовой системой, имеющей легкоплавкие замки;

· при наличии задвижек и вет1шлей с электроприводом - системой пожарной сигнализации с электрическими пожарными извещателями.

К передвижным средствам пожаротушения относятся:

· пожарные машины; пожарные поезда;

· специальные морские, речные суда;

· специальные воздушные суда.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ И КОЛИЧЕСТВА СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и

установок.

2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (пас портов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной

безопасности.

3. Комплектование импортного оборудования огнетушителями

производится согласно условиям договора на его поставку.

4. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в

защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также

класса пожара горючих веществ и материалов:

5. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным

пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

7. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже

должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

9. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями,

если их площадь не превышает 100 м2.

10. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку,

должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

12. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев,

архивов и т. д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материала ми и т. п. Данные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

13. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными

установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества.

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Система пожарной сигнализации - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств, противопожарной защиты.

Установки и системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретно го объекта.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и

(или) гибели людей.

Условное обозначение пожарных извещателей должно состоять из следующих элементов: ИП ХIХ2ХЗ-Х4-Х5

Аббревиатура ИП определяет наименование “шзвещатель пожарный”. Элемент X1- обозначает контролируемый признак пожара; вместо XJ приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 -тепловой;

2-дымовой;

3 пламени;

4-газовый;

5-ручной;

6...8 резерв;

9 -при контроле других признаков пожара.

Элемент Х2ХЗ обозначает принцип действия ПИ; вместо Х2ХЗ приводят одно из следующих цифровых обозначений:

О 1 - с использованием зависимости электрического сопротивления элементов от температуры;

2 - с использованием термо-ЭДС;

3 -с использованием линейного расширения;

4 -с использованием плавких или сгораемых вставок;

5 -с использованием зависимости магнитной индукции от температуры;

6 - с использованием эффекта Холла;

7 - с использованием объемного расширения (жидкости, газа);

8 - с использованием сегнетоэлектриков;

9 -с использованием зависимости модуля упругости от температуры; 10 -с использованием резонансно-акустических методов контроля температуры;

11 - радиоизотопный;

12 - оптический;

13 -электроиндукционный;

14 - с использованием эффекта «памяти формы»;

15...28 - резерв;

29 -ультрафиолетовый;

30 - инфракрасный;

31 -термобарометрический;

32 - с использованием материалов, изменяющих оптическую проводимость в зависимости от температуры;

33 - аэроионный;

34 - термошумовой;

35 - при использовании других принципов действия.

Элемент Х4 обозначает порядковый номер разработки извещателя

данного типа.

Элемент Х5 обозначает класс извещателя.

Классификация по типу передачи сигналов Автоматические пожарные извещатели по типу передачи сигналов

делятся:

· двухрежимные извещатели с одним выходом для передачи сигнала как об отсутствии так и наличии признаков пожара;

· многорежимные извещатели с одним выходом для передачи ограниченного количества (более двух) типов сигналов о состоянии покоя, пожарной тревоги или других возможных состояний;

· аналоговые извещатели, которые предназначены для передачи

сигнала о величине значения контролируемого ними признака пожара, или аналогового/цифрового сигнала, и который не является прямым сигналом пожарной тревоги.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-3.2 [НЗ]

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

2015-04-30

2015-04-30 5096

5096