В практике исследований разделение и противопоставление таксономии и аналитического иссследования нечетко, так как в таксономию проникает эксперимент, а аналитический цикл включает в себя эмпирическое исследование.

Рассмотрим как это происходит. Эксперименты с культурами клеток, например, могут давать основания для эмпирического исследования строения клеток особей фиксированного вида или особей, относимых к разным таксонам. Перед экспериментом, как правило, проводится проверка фактов, эмпирическое исследование того, есть ли у особей такой признак как клеточное строение. При этом часто оказывается, что само понятие клеточности необходимо модифицировать, так как включаемые в эксперимент объекты имеют “специфическое клеточное строение”. Так произошло при попытках начать эксперименты с простейшими и колониальными организмами, для которых понятие “клеточности”, выработанное в исследовании растений и животных, оказалось малоприменимым[46]. Тем самым отношение (и деятельность) «эмпирическое исследование» становится компонентом аналитического цикла.

В качестве примера можно еще привести известные работы по молекулярной генетике. Связи между свойствами наследуемости и молекулярными структурами были открыты на представителях таких таксонов, как вирусы и фаги. Первоначальные варианты "догмы" молекулярной генетики включали в себя постулаты существования молекул наследственности, генетического кода и некоторых отношений между ними. Эксперименты с нуклеиновыми кислотами и синтезом белка на них привели к широко известным эмпирическим обобщениям о вырожденности генетического кода, линейности "записи" информации в молекулах наследственности, однонаправленности передачи информации в последовательности ДНК - РНК - белок. Эти эмпирические обобщения стали основанием для введения представлений о существовании новых аналитических объектов: генов - оперонов, генов - кодонов, и т.д.

Диагностирование вирусов, на которых проводились эксперименты, подтвердило правильность гипотез о функционировании аппарата наследственности, а эти представления были расширены на все таксоны. Но по мере совершенствования техники молекулярно - генетических исследований в круг форм жизни, охватываемых экспериментальной работой, были включены и представители других таксонов - грибы, растения, некоторые виды высших животных. Оказалось, что многие типологии, действительные для вирусов (и бактерий), не отражают специфики работы аппарата наследственности других форм жизни. Соответственно теоретические типологии, разработанные для вирусов и бактерий, оказались неадекватными[47]. Генетикам пришлось изменить свои представления и частично отказаться от первоначальных догм. Но для этого им пришлось провести эмпирические исследования наличия интересующих их признаков у особей, принадлежащих к нетрадиционным для генетических исследований таксонам.

Расширение круга особей, на которых проводятся эксперименты, означает - в терминах разрабатываемой схемы - включение в аналитический цикл эмпирического исследования с целью получения и накопления научных фактов. В этом процессе накопление и проверка научных фактов становится внутренним процессом аналитического цикла, получающего независимость от таксономии. Однако независимость такого рода ограничена. Ведь эмпирическому исследованию подвергаются особи, имеющие четкое положение в системе таксонов, и трудно представить себе ситуацию, в которой экспериментатор имел бы дело с объектами, плохо описанными и определенными. [48]

Наряду с включением эмпирического исследования в аналитический цикл, происходит обогащение таксономии за счет включения в него эксперимента и соответствующей деятельности. В результате отдельные аналитические объекты интерпретируются как признаки особей (отдельностей) в классификационном исследовании. Так, с тех пор как методы молекулярно-генетического анализа стали широко доступными, в практику систематиков вошло их применение для определения систематического положения особей. Выяснение нуклеотидного состава нуклеиновых кислот у представителей разных таксонов и молекулярная гибридизация ДНК стали довольно распространенными методами таксономического исследования. Они используются для уточнения статуса таксонов и отношений между таксонами. При этом сходство в строении молекул наследственности и степень комплементарности молекул ДНК рассматриваются как мера родства форм жизни и общности их происхождения. Эти методы, в особенности метод молекулярной гибридизации - типичные эксперименты, данные которых - эмпирические обобщения - используются в таксономических целях. В настоящее время экспериментальные работы иммунохимического, биохимического, гистохимического направлений стали обычным элементом таксономических исследований [49].

Эмпирические обобщения и деятельность по их получению, таким образом, становятся необходимыми компонентами таксономии. Однако в экспериментах таксономии применяются отработанные в аналитических исследованиях способы создания начальных условий, апробированные теоретические типологии, методы диагностики, так что независимость описывающего знания от аналитического в значительной степени носит внешний характер[50].

Эмпирическое исследование и эксперимент, формирующие эмпирическое единство научного знания (т.е. снимающие противопоставление таксономии и аналитических исследований), принимают самые различные, часто несходные формы. В механике и физике обычен эксперимент с контролируемыми начальными условиями, в то время как в аналитических биологических дисциплинах и в социальных науках создание контролируемых начальных условий (т.е. воспроизводимых абстракций) представляет значительные трудности [51].

Кроме того, совокупность таксонов, для исследования которых достаточно различений математики, механики и физики, исследована очень подробно. Научные факты, которые можно извлечь из описания и эмпирического исследования таких таксонов, как астрономические объекты и минералы общеизвестны и тривиальны. Точные науки давно включили в себя эмпирическое исследование как необходимый компонент, и исследователи-аналитики сами получают факты, сами их проверяют перед тем, как проводить эксперименты. Может быть поэтому математика и физика и имеют статус точных наук.

Тем не менее, биологическая таксономия, впитавшая в себя анатомо - морфологические различения, традиционно остается выделенной областью деятельности и науки, в то время как аналитические биологические дисциплины, имеющие в качестве объектов исследования представителей строго определенных таксонов, отчуждаются от таксономии и противопоставляются ей, имея в качестве идеала строгость и точность механики и физики.

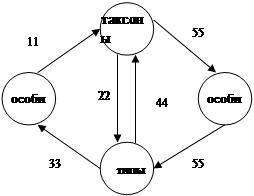

Эмпирическое единство таксономии и аналитического исследования представлено графом 7.

Рисунок 6  Эмпирическое единство циклов описания и аналитического исследования.

Эмпирическое единство циклов описания и аналитического исследования.

|

1. Классификация

1. Классификация

2. Объективация оснований классификации

3. Эмпирическое исследование

4. Эксперимент

5. Теоретизация эмпирических обобщений - выдвижение гипотез

6. Диагностика.

Таксономия и аналитические исследования имеют общие эмпирические объекты - особей и аналитические объекты, но совершенно по-разному их представляют и интерпретируют. Две равноправные, но противопоставленные методологии в принципе только дополняют друг друга. Конечно, в практике исследований циклы таксономии и аналитического исследования все-таки противопоставлены, что характеризует в большей степени интерпретации исследований, чем их реальность. Далеко не все эксперименты и их результаты хотя бы учитываются в таксономии при построении классификационных систем.

По традиции самыми существенными признаками в классификации считаются анатомо-физиологические: детальные членения тела, особенности функционирования органов, заметные только при пристальном и профессиональном наблюдении. Аналитические объекты такого уровня редко выступают объектами экспериментальной работы. Исключение - отдельные растения и животные, такие как дрозофила и кукуруза, некоторые вирусы и бактерии, детальные признаки которых в экспериментальных генетических исследованиях описаны, наверное, с исчерпывающей полнотой. Традиционные объекты физиологических экспериментов - собаки, кролики, некоторые мышевидные грызуны - проанализированы также достаточно полно, но именно как объекты физиологических исследований.

Как показывает опыт последних десятилетий, внедрение эксперимента в таксономию и эмпирического исследования в экспериментальное исследование постоянно приводят к пересмотру устоявшихся представлений и к модификации существующих описывающих теорий. Тем не менее, в обыденном и философском сознании большинства ученых ценность аналитического исследования неизмеримо выше ценности описывающей деятельности, что связано в первую очередь с социотехническими и технологическими последствиями приложения аналитических знаний. Оценочная компонента, связанная с технологическим применением научных знаний, проникает и в методологию науки, где роль таксономии недооценивается или даже оценивается негативно[52].

Результаты труда систематиков, выражающиеся прежде всего в научно удостоверенном и многократно проверенном существовании реалий профессиональной жизни, представляются имманентными самой жизни, существующими сами по себе. Для многих экспериментаторов и теоретиков “точного” и “естественно - научного” знания и методологов науки определители - ключи и непрерывная работа по их совершенствованию остаются какой-то неприличной тайной.

2015-05-05

2015-05-05 342

342