«Гамлет» — первая философская трагедия Шекспира, и эта ее особенность в значительной степени определила поэтику драмы. Истоки многих философских воззрений Гамлета — античность и Возрождение, но Шекспир придал герою оригинальность.

В данной главе метафоры и аллегории в речах Гамлета и некоторых других героев, их смысл и роль в каждый момент драматического действия рассматриваются безотносительно к источникам. В поэтике трагедии выделены моменты, которые связаны с «вечными» вопросами человеческой жизни — смысл жизни, этическая и гражданская позиция героя, проблемы нравственной оценки, возмездия за преступления.

Долг мести за убийство отца перерастает в глазах Гамлета в задачу исправления человеческого общества,— и эта вторая цель героя в значительной мере воплощена в поэтических образах.

Изучение текста позволяет отвергнуть распространенную' в шекспироведении идею о якобы невозможности для мечтателя-идеалиста Гамлета выбрать правильный путь, поскольку он понимает, что один человек не может исправить зло. В тексте трагедии нигде нет этой мысли. Напротив, Гамлет убежден, что у него есть причина, воля, силы и средства выполнить долг. Он ощущает задачу исправления мира как тяжкое проклятие и в то же время как высшее назначение человеческой мысли и совести, но медлит нанести удар кинжала и старается понять причины своего промедления. Шекспир раскрывает эти причины в знаменитом монологе «Быть или не быть». Наделенный гениальной силой мысли, глубоким знанием жизни и людей, Гамлет отвергает и позицию скептического бездействия, и самоубийство как способ покончить со своими мучениями, он готовится свершить героическое деяние, оправданное совестью и предвидением последствий. В трагедии контрастируют импульсивные поступки героя ради защиты своей жизни и его размышления о «деянии» или «предприятии», которое ассоциируется несколько раз с подвигом Брута и Кассия и его последствиями: удар кинжала не привел к спасению республики.

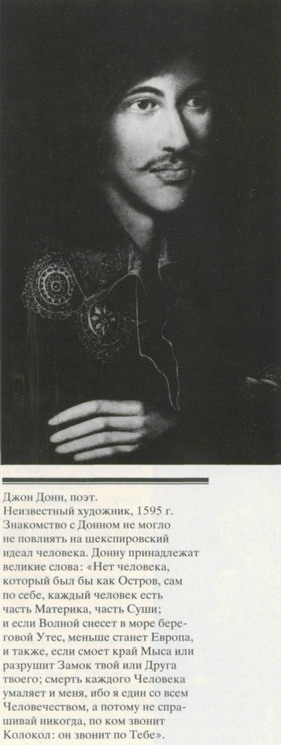

Гамлет в глазах окружающих, как об этом говорит Офелия, ученый, воин, придворный, надежда страны, «пример примерных» (так перевел М. Л. Лозинский слова Офелии "the observed of all observers"). Кроме того, Гамлет—поэт, его речь изобилует поэтическими образами, он знаток театра, друг актеров, может быстро написать драматическую сцену, а его наставления актерам — образец советов опытного режиссера. Было высказано суждение, что Гамлет — любимый герой Шекспира, что из всех его персонажей только Гамлет мог бы создать все, что написал Шекспир.

Гамлет наделен способностью истинного ученого обобщать частные факты, события, сопоставлять слова и поступки людей, находить общие закономерности и делать выводы. Его мысли часто выражены в кратких образных сентенциях, в иносказаниях, затемняющих смысл. Нельзя забывать, что во многих сценах Гамлет играет роль сумасшедшего, и речи его должны быть загадочными для окружающих. Только в беседах с Горацио и в монологах наедине Гамлет искренен, но и в эти моменты его метафоры не всегда разъясняют его характер, поскольку герои Шекспира, как и реальные люди, не всегда понимают себя и мотивы своих поступков.

Первый внутренний монолог принца (I, 2, 129—159) насыщен метафорами, в которых выражено его потрясение, вызванное поспешным браком матери после неожиданной смерти его отца. Монолог начинается метафорой, породившей споры авторитетных текстологов. В издании фолио 1623 г. в первой строке стоит эпитет «твердый» или «плотный» ("solid"), определяющий слово «плоть». В текстах изданий кварто стоит слово "sallied", воспринятое комментаторами и издателями как опечатка эпитета „sullied", что означает «запятнанная», «загрязненная». В зависимости от эпитета смысл всей метафоры меняется. Эту текстологическую проблему нужно решать, учитывая особенности метафорического мышления Шекспира. В тексте фолио и в большинстве изданий первая строка звучит так: «О если б эта слишком, слишком твердая плоть растаяла, растопилась и обратилась в росу!» После этих слов Гамлет переходит к мысли о самоубийстве. Ясно, что слова «твердая плоть» относятся к герою. Тело Гамлета полно жизни, далеко от распада, выражение «твердая плоть растаяла» органично, все элементы метафоры связаны единством, согласованы друг с другом.

Принятый в некоторых изданиях текст кварто разрушает цельность метафоры, эпитет «запятнанная» не сочетается с глаголами. Кроме того, смысл затемнен: имеет ли Гамлет в виду свою «плоть»,— тогда чем она «загрязнена»? — или он говорит о матери,— тогда получается, что он желает ей смерти, что уже совсем невероятно. Очевидно, что текст фолио — верный, а текст, впервые напечатанный в так называемом «плохом» кварто 1603 г., искажен, тем более, что весь текст в этом издании — вульгаризированный, сокращенный и искаженный, переработанный актерами другой труппы.

Вторая метафора: «мир — невыполотый сад» — распространена в произведениях самых разных авторов. Гамлет усиливает обличительный характер этой известной в его время метафоры, добавляя, что в таком саду все «растет в семя», т. е. садом владеют растения «пораженные порчей и грубые по своей природе». Эти метафоры выражают разочарование в жизни.

Брак матери поразил Гамлета не только поспешностью, но и выбором мужа. Своего отца Гамлет сравнивает с богом солнца Гиперионом, а Клавдия — с сатиром. Эти сравнения позволяют судить и о нравственных качествах и о внешности каждого. О чистоте и силе любви отца к матери Гамлет говорит, прибегая к изысканному и необычному образу: он «не мог позволить дуновениям небес слишком грубо касаться ее лица». Метафора подчеркивает нежность и заботу, благородную красоту чувства отца Гамлета к жене. Любовь матери к отцу в воспоминаниях Гамлета рождает иные ассоциации: «она к нему стремилась (буквально „висла на нем"), как будто аппетит возрастал от насыщения». В произведениях Шекспира метафора «любовь — аппетит» всегда означает чувственную страсть. Гамлет воспринимает любовь матери к отцу как чувственность. Эти образы выражают мысль о том, что союз Гертруды и короля Гамлета казался прочным и совершенным, в любви Гертруды преобладала чувственность. Этическая оценка поспешного второго брака матери высказана метафорическими, описаниями: она шла за гробом мужа, «как Ниобея, вся в слезах» (горе Ниобеи, потерявшей всех своих детей, в античной мифологии символизировало самые тяжкие страдания), однако-вышла замуж, «и башмаков еще не износив, в которых шла за гробом», не дождавшись, пока высохнут соленые слезы из распухших глаз:

О боже, зверь, лишенный разуменья, Скучал бы дольше!

(Здесь и далее перевод М. Л. Лозинского)

Эти описания поясняют метафору-обобщение: «Слабость, твое имя — женщина» ("Frailty, thy name is woman!" I, 2, 146)^ Этот вывод с трудом поддается переводу на русский язык, и не очень понятен современному зрителю, если он далек от библейских образов. Ни один переводчик не смог адекватно передать смысл этой сентенции, слова «ничтожество», «непостоянство», «вероломство» полностью неудачны, лучшие переводы «слабость» и «бренность» все же не дают верного представления о смысле подлинника. Речь идет не о слабости вообще, не о моральной нестойкости вообще, а о слабости особого рода — слабости плоти. «Плоть слаба» — библейское изречение, хорошо знакомое зрителям эпохи Шекспира, но и оно не вполне помогает почувствовать оттенок значения данной метафоры.

Моральная нетребовательность и нестойкость Гертруды, с точки зрения Гамлета, имеет «женскую природу». Она выходит замуж вторично за ничтожного человека и слишком быстро после смерти первого мужа, повинуясь плотской страсти, подавляющей нравственное чувство. Поэтому Гамлет в более поздней сцене, в диалоге в спальне матери (III, 4) пытается взорвать «плотскую» основу ее брака с Клавдием. Он «говорит кинжалами», но в его речи нет раздражения и гнева, ее нельзя назвать проявлением бесконтрольных эмоций. Гамлет преследует «добрую» цель — передать матери свое негодование, свою ненависть к убийце, возбудить в ней отвращение к грязным ласкам подлого и ничтожного человека, он надеется, что нравственное начало в душе Гертруды поможет ей преодолеть слабость плоти. Именно поэтому он прибегает к натуралистическим образам, напоминает о ее возрасте, когда «огонь в крови угас», когда поведением человека должен управлять разум, советует прибегнуть к воздержанию, и тогда привычка к воздержанию придет ей на помощь.

Поток метафор в обращении Гамлета к Гертруде для Гамлета служит средством усилить эмоциональное воздействие его слов. Для Шекспира это средство передать состояние крайнего напряжения Гамлета, который все силы своего ума, страсти, темперамента собрал в мощный стремительный удар.

Гамлет объявляет матери, что поставит перед ней зеркало, в котором она сможет увидеть свою «внутреннюю сущность», что он намерен «разломать ей сердце», если в нем еще сохранилась «ткань, пропускающая чувства». Этот образ сразу же пояснен еще одной метафорой: «если проклятая привычка не превратила его (сердце) в медь, в неприступную крепость для чувства» ("that it be proof and bulwark against sense").

Ее поступок «превращает добродетель в лицемера, срывает розу с прекрасного лба невинной любви и помещает там волдырь ("blister")» — в этой метафоре выражена мысль о том, что чистота и красота любви обезображены поступком Гертруды. Гамлет добавляет более сложные образы: «из союза двух тел вырвана душа, религиозные обеты превращены в мелодичные слова, лик неба пылает от стыда». Следующий образ более сложен: Гамлет говорит о земле как о живом существе: «Да, эта твердость (вероятно, „твердая", хотя стоит существительное "solidity") и сложная по составу масса ("compound mass") с печальным видом, как перед страшным судом, больна от мысли о таком поступке». Когда Гертруда все еще не понимает, о чем речь, Гамлет вводит метафоры, сравнивая два портрета:

у Гамлета-старшего — кудри Гипериона, чело Юпитера, взор Марса, осанка Меркурия; его убийца Клавдий — это «пораженный спорыньей колос, заразивший здорового брата».

Метафоры в этом монологе Гамлета призваны породить у Гертруды чувство физического отвращения к Клавдию, подавить плотское влечение, оттолкнуть ее от такого ничтожества. Гертруда «оставила прекрасную вершину» и стала «жиреть на болоте» („batten on this moor"). Этот брак в глазах Гамлета — ослепление, вызванное дьяволом, когда искажены все чувства и ощущения, лишенные духовного начала.

Гамлет обращается к «бунтующему аду» — вожделению: «Если ты порождаешь мятеж в членах матроны, то добродетель пылающей юности превратится в воск и расплавится в собственном огне», исчезнет стыд, если «мороз воспламеняется» и «разум становится сводней желания» или «угрожает желанию». В последней метафоре глагол «сводничает» — "pandars" заменен в изданиях кварто глаголом «прощает» желание ("pardons"), что противоречит строю метафорического мышления, так как разрушает последовательность и взаимосвязь метафор.

Когда появляется призрак, и Гертруда думает, что Гамлет снова теряет рассудок, Гамлет разуверяет ее и вводит еще одно психологически глубокое обобщение в форме метафоры: «Не смазывай душу этой льстивой мазью, уверяя себя, что моя речь порождена не твоим проступком, а моим безумием. Этим лишь прикроешь кожу на пораженном язвой месте ("It will but skin and film the ulcerous place"), в то время как гнилостное разложение, подрывая все изнутри, поражает невидимо». Эта метафора дополняется другой, которая должна усилить тему болезни и гниения: «не поливай питательной смесью сорняки, чтобы они еще пышнее разрастались».

Внезапно пораженный собственной резкостью, Гамлет поясняет ее причину, снова прибегая к иносказанию: «Прости мне эту мою добродетель» (он имеет в виду нравоучения в защиту добродетели) и добавляет обобщение: «Ведь добродетель в этот жирный век | Должна просить прощения у порока». Перевод М. Л. Лозинского верно передает смысл, однако оттенки утрачены. В подлиннике стоит "in the fatness of these pursy times": существительное образовано от "fat" — «жирный», а прилагательное к слову «времена» — от слова «кошелек» (выражение "fat purse" означало «богатство»). Таким образом, Шекспир вводит трагически скорбную оценку века: ожиревший век, в нем властвуют «кошельки», извратившие человеческие ценности. Добродетель не только умоляет порок о прощении, она унижается, льстит пороку, чтобы сделать ему добро.

Совет Гамлета прибегнуть к воздержанию сопровождается сложной метафорой: «чудище-привычка, поедающая всякое чувство», облеченная в одежду дьявола, может стать и ангелом, когда добрым поступкам дает вполне пригодное платье, т. е. привычка порождает и добро и зло. Можно привыкнуть и к воздержанию, убеждает Гамлет, ведь привычка может почти изменить природу, И когда мать после всех наставлений спрашивает его, что она должна делать, он снова выражает крайнее презрение к ее слабости. Советуя передать их разговор Клавдию, он вводит аллегорию: опрокинь корзину на крыше, выпусти птиц и, подобно знаменитой обезьяне, заберись в корзину и прыгни вниз, сломав себе шею. Источник этих образов, насколько мне известно, не установлен. Легко увидеть, что ассоциация с обезьяной из басни введена не только потому, что Гамлет охвачен презрением, но и как предостережение: если Гертруда предаст его, она может сломать себе шею. Психологические наблюдения Гамлета свидетельствуют о том, что он глубоко понимает взаимосвязь природного, физиологического начала в поведении человека и начала нравственного, порожденного воспитанием, обычаями и нравами общества в целом. В одном из рассуждений (I, 4) Гамлет завершает свои обобщения о причинах человеческих недостатков загадочной метафорой, породившей множество толкований и текстологических «поправок». Это едва ли не самая трудная и до настоящего времени не решенная проблема смысла слов "dram of eale" (I, 4, 36). Гамлет осуждает порок пьянства как позорную для всего народа страсть. Затем он переходит к мыслям о причинах недостатков — у одних это «порочная родинка природы», такие люди не виноваты в своем недостатке. У других какая-либо склонность чрезмерно вырастает, ломая укрепления, воздвигнутые разумом, у третьих дурная привычка, подобно испорченной дрожжевой закваске, может привести к порче хороших природных качеств. Рассуждение заканчивается сентенцией, которая в переводе М. Л. Лозинского передана довольно точно: «Крупица зла все доброе проникнет подозреньем и обесславит». В подлиннике вся фраза является, по признанию комментаторов, текстологической загадкой: "The dram of eale|Doth all the noble substance of a doubt | To his owne scand-le" (второе кварто, изд. Vietor, с. 51). В тексте фолио монолога нет, а текст кварто содержит немало опечаток.

Все слова в этой сентенции трудны для истолкования. Слово "eale" отсутствует в словарях, и были предложены самые фантастические слова для замены. Наиболее приемлемы слова "gall" — «желчь» и "easle" — в орфографии того времени оно могло стоять вместо "eisel"» — «уксус», букву "s" типограф мог выпустить, если она не влияла на произношение. Однако возникает вопрос, возможно ли словосочетание «драхма желчи» или «драхма уксуса», если, как правило, эта мера не применялась для жидкостей. Искать разгадку нужно в представлениях елизаветинцев о свойствах веществ, обладающих способностью ухудшать качество других, благородных веществ, может быть благородных металлов или жидкостей. Во всяком случае, если учесть реалистическую природу шекспировских метафор, то иносказание скрыто в конкретном образе. «Субстанция» должна иметь материальную природу, хотя это слово часто употребляется у Шекспира в переносном значении, а слово "eale" должно было означать вещество или жидкость. Современное толкование «крупица зла» передает аллегорический смысл, но при этом утрачивается конкретный облик метафоры.

Для философского замысла Шекспира особенно значительным образом является метафора "The time is out of joint. O, cursed spite/That ever I was born to set it right". «Время вывихнуто в суставе» — таков буквальный перевод начальной фразы в сентенции принца после рассказа призрака.

Любопытно, что сходная метафора встречается в речи Клавдия, но вместо слова «время» там говорится конкретнее: «государство». Клавдий в тронной речи говорит о том, что, по мнению Фортинбраса, после смерти Гамлета-старшего датское государство «вышло из суставов и рамок»: "our state to be disjoint and out of frame". Подобные выражения встречаются в «Опытах» Монтеня: во Франции все дела «вышли из рамок», т. е. нарушен обычный ход вещей.

В сентенции Гамлета весьма существенный момент часто оставался без внимания переводчиков: ведь речь идет не о простом деле — вправить вывихнутый сустав, вывихнут «век», или «время», и труд вправить его действительно «проклятый», исключительный, с которым может справиться далеко не всякий. Ощущение Гамлета, что он «рожден» для того, чтобы выполнить этот тяжкий, проклятый труд, вряд ли можно связывать с его положением принца или с задачей мести за отца. В такой обобщенной философской сентенции, к тому же метафорически выраженной, долг Гамлета воспринимается как цель жизни героя, наделенного необыкновенными качествами.

В первом русском переводе этой сентенции М. П. Вронченко пожертвовал конкретной метафорой, хотя и сохранил смысл:

«Наш век расстроен; о несчастный жребий, Почто же я рожден его исправить?»

Идея «расстроенного» века сохранена в последующих переводах XIX в., однако, например, в переводе А. Л. Соколовского вторая часть сентенции Гамлета передана вольно:

Весь мир кругом расстроен, и ведь надо ж Беде случиться было, что меня Назначил рок бороться с злобой дня.

Широкая публика в XIX в. не знала перевода Вронченко, для нее Шекспир предстал в вольной переработке Н. А. Полевого, которая принята была в театре, слова "cursed spite" ошибочно отнесены к преступлению Клавдия:

Событие вне всякого другого! Преступленье Проклятое! Зачем рожден я наказать тебя!

Во второй половине XIX в. наиболее известным переводом трагедии был перевод А. И. Кронеберга, в целом верный, хотя именно метафоры подверглись упрощению. Например, вместо конкретного образа в сентенции Гамлета Кронеберг ввел собственную метафору:

Пала связь времен,

Зачем же я связать ее рожден.

Из советских переводов ближе всего к подлиннику переводы М. Л. Лозинского и А. Радловой. У Лозинского:

Век расшатался! И скверней всего, Что я рожден восстановить его!

У Радловой:

Век вывихнут. О злобный жребий мой! Век вправить должен я своей рукой.

Радлова впервые точно передала шекспировскую метафо- : ру, ее конкретный, материальный смысл, динамизм и ощущение трагически опасного долга.

У Б. Л. Пастернака было несколько вариантов. Один из поздних:

Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить.

Здесь трудно понять, к чему относится «их», — ведь «нить» — одна. От шекспировского текста ничего не осталось.

Восклицание Гамлета «О, проклятая доля ("spite" может быть переведено и как „судьба"), что я рожден его вправить» скрывает глубокий смысл — задачу исправления века, а не только личную месть, Гамлет понимает как долг и проклятие. Эта сентенция помогает понять двойной смысл монолога Гамлета «Быть или не быть».

Монолог «Быть или не быть» помещен в начале третьего акта, а в конце второго акта после встречи с актерами Гамлет произносит монолог «о Гекубе» — так обычно определяют этот самый большой по объему внутренний монолог героя,— который содержит рассуждения о силе актерского искусства и о причинах промедления в выполнении долга. Можно считать, что монолог о Гекубе непосредственно предшествует монологу «Быть или не быть», потому что они связаны общей темой. Игра актера обостряет в душе Гамлета мысль о собственной цели, он обличает себя в резких образных сравнениях.

Мысль о собственной трусости порождает воображаемые оскорбления, которые терпит трус: «Кто назовет меня негодяем? Нанесет пощечину? Выдернет бороду и бросит ее мне в лицо? (попутно введен намек о внешности героя). Схватит за нос? Вобьет мне ложь обратно в горло, глубоко в легкие?» Все эти гиперболы призваны выразить презрение к терпеливому трусу и косвенно опровергают предположение о трусости героя. Вторая предполагаемая причина — он наделен «печенью голубя», то есть ему не хватает желчи, чтоб сделать «угнетенье горьким». Однако сразу же Гамлет разражается столь сильными, полными гнева ругательствами, что и эта предположительная причина отвергается, так как герой наделен слишком острым восприятием всего дурного, что он видит в мире. «За дело, мысль!» — обращается Гамлет к самому себе и раскрывает свой замысел: представить на сцене нечто похожее на убийство отца, чтобы «поймать совесть короля». Впоследствии Гамлет называет спектакль «мышеловкой».

Так Шекспир подготавливает зрителя к восприятию мыслей Гамлета в монологе «Быть или не быть», который играет роль кульминационного центра всей пьесы,— в нем герой говорит о самоубийстве и, косвенно, о своей главной цели — убийстве короля. Метафоры в монологе «Быть или не быть» связаны с центральными проблемами трагедии. Они породили множество комментариев, особенно в связи с тем, что в текстах фолио и кварто есть некоторые расхождения.

Споры вызывает уже начальный метафорический образ: что доблестнее для человека — «быть», т. е. стойко переносить несчастья, «терпеть в душе пращи и стрелы разъяренной судьбы», или «не быть», т.е. окончить свои душевные страдания самоубийством. Идея самоубийства облечена в метафору, вызывающую представление о борьбе со злом на земле, и подлинный смысл не сразу доходит до сознания. «Поднять оружье против моря волнений» как раз и означает «умереть», но сама по себе подобная связь выглядит странно. Истоки метафоры установлены давно: у древних кельтов существовал странный обычай показывать свою доблесть тем, что воины в полном вооружении с обнаженными мечами и поднятыми дротиками бросались в бушующее море и сражались с волнами. Возможно также, что метафора подсказана Гамлету близкой по смыслу метафорой в очерке Монтеня «О суетности» (кн. 3, гл. 9), где внутренние мучительные волнения сравниваются с волнением моря, встретившего преграду. В трагедии образ использован как иллюстрация мысли о самоубийстве — покончить с внутренними волнениями, беспокойством, тревогами с помощью оружия. Этот первоначальный смысл остается в тени, возникает мысль о вооруженной борьбе со злом, отсюда двойственность метафоры и всего рассуждения героя.

Сравнение смерти со сном, одно из самых известных с древнейших времен, в монологе Гамлета дополнено метафорой, возникшей в эпоху географических открытий. Гамлет опасается последствий удара кинжала — ведь его ждет «неоткрытая страна, из которой не возвращается ни один путешественник», и страх перед этой неизведанностью, перед «снами» после смерти — главная причина, вынуждающая медлить, терпеть знакомое зло из опасения неизвестных несчастий в будущем2. После идеи «совесть делает из нас трусов» добавлена метафора: «И так решимости природный цвет | Хиреет под налетом мысли бледным». Если принять толкование, что всякая мысль губительна для действия, толкование, наиболее красочно выраженное в речи И. С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», то вся метафора будет вырвана из контекста: ведь в монологе речь идет не о противопоставлении мысли и действия вообще, а о том, что размышление о последствиях должно предшествовать «деянию». На первый взгляд в этой сентенции героя выражено сомнение в пользе вмешательства «совести» и «мысли» в дела людей, но лишь на первый взгляд. Если вспомнить поведение двух героев, противопоставленных Гамлету,—Лаэрта и Фортинбраса,— то вывод напрашивается иной: необдуманное действие, часто бессмысленное или вредное, не может быть оправдано.

Гамлет признает, что «предприятия великой мощи и значения» ("enterprizes of great pith and moment") встречают преграду в слишком тщательном размышлении о последствиях, их «потоки» сворачивают в сторону и «теряют имя действия». Во многих современных изданиях метафора разрушена, потому что издатели предпочитают текст второго кварто, где стоит слово "pitch" — «высота», в то время как в тексте всех изданий фолио идет речь о «мощи» — "pith". В защиту текста фолио говорит развитие метафоры в следующих строках (можно несколько переставить слова, чтобы выявить логику развития шекспировской метафоры): «...и предприятия (начинания) великой мощи и значения при этом соображении сворачивают в сторону свои потоки и теряют имя действия». Эпитет «великий» подходит к слову «мощь» для характеристики водных потоков, а «мысль» в данном контексте выступает как препятствие, способное заставить человека изменить великим целям. Смысл метафор в финале монолога заключен в признании необходимости оправдывать великое деяние совестью и предвидением последствий, но вместе с тем высказано опасение, что подобные соображения могут служить препятствием для великих начинаний.

Колебания героя преодолены в четвертом монологе Гамлета, произнесенном после встречи с войском Фортинбраса. Этот монолог есть только в тексте хорошего кварто; по-видимому, в позднейшем варианте трагедии, опубликованном в первом фолио, намеренно исключена тема Фортинбраса, утратившая актуальность, которую она имела в варианте 1601 г. Гамлет восхваляет разум человека, его способность исследовать все, что происходило «до» и «после», т. е. способность анализировать прошлое и предвидеть будущее. Он продолжает размышлять о причинах, побуждающих его медлить с выполнением главной задачи своей жизни: обращаясь к разуму, который дан человеку для действия, он сразу же говорит о себе, признает, что у него есть «причина, воля, сила и средства» для выполнения долга. Шекспир добавляет к более ранним объяснениям еще две возможные причины, препятствующие свершению долга: или «скотское забвение» или «скрупулезность», т. е. слишком тщательное размышление о деле. Вторая метафора с трудом поддается переводу, в тексте стоит "craven scruple of thinking too precisely on the everit". Точный перевод затруднителен, потому что слово „craven" когда-то означало «петух, побитый в схватке, смирившийся и дрожащий от страха». По-видимому, буквальный перевод будет звучать так: «или какая-то трусливая скрупулезность, побуждающая слишком тщательно обдумывать дело». И сразу же метафора пояснена другой: «...если четвертовать мысль, в ней будет лишь одна часть мудрости и всегда три части трусости». Эти размышления приводят Гамлета к выводу: «О мысль моя, отныне ты должна кровавой быть, или грош тебе цена».  Таким образом, зрелище войска, идущего сражаться за клочок земли, где негде схоронить убитых, приводит Гамлета к признанию необходимости кровавых дел ради восстановления добра, к борьбе со злом на земле. Однако в этот момент герой уже вынужден защищать свою жизнь, он не нападает на врага, а действует импульсивно в целях самозащиты.

Таким образом, зрелище войска, идущего сражаться за клочок земли, где негде схоронить убитых, приводит Гамлета к признанию необходимости кровавых дел ради восстановления добра, к борьбе со злом на земле. Однако в этот момент герой уже вынужден защищать свою жизнь, он не нападает на врага, а действует импульсивно в целях самозащиты.

Внутренние монологи Гамлета дают возможность судить о состоянии героя в каждый момент действия, о его истинных чувствах и целях. Иное дело—-рассуждения героя в диалогах, беседах с друзьями, в репликах и ответах другим персонажам, словом, в общении с окружающими. Гамлет только в беседах с Горацио позволяет себе быть откровенным, в других случаях в его речах часто скрыта двусмысленность, загадочность, поскольку он играет роль безумца. При этом даже безумные по видимости речи вызывают у Клавдия опасения, а у Гертруды (еще до беседы с сыном) подозрение, что причиной ненормального состояния Гамлета является внезапная смерть его отца и поспешный брак матери.

В некоторых сценах с участием принца присутствует аллегорическое начало, помогающее Шекспиру выразить философские и психологические обобщения. Одно из наиболее мрачных и политически опасных обобщений содержится в беседе Гамлета с Гильденстерном и Розенкранцем. Это сентенция «Дания — тюрьма». Услышав ответ Розенкранца, что тогда весь мир — тюрьма, Гамлет добавляет: «И превосходная, со множеством затворов, темниц и подземелий, причем Дания — одна из худших». Собеседники воспринимают сентенции принца как проявление неудовлетворенного честолюбия; его недовольство вызвано тем, что Клавдий отнял у него престол: честолюбие делает ее тюрьмой, она слишком тесна для его духа. На этот намек Гамлет отвечает метафорой, смысл которой вызывает противоречивые комментарии, и действительно это одна из сложных аллегорий в тексте: «О боже, я бы мог быть заключен в скорлупе ореха и считать себя королем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные сны» (II, 2, 253—255). Эти слова, якобы рисующие идеал человека-стоика, свободного от страстей и воздействий внешнего мира, сопоставлены с некоторыми местами из «Опытов» Монтеня, где идет речь о том, что мудрец «сам для себя королевство»: Он в одиночестве, порвав все связи с обществом, он силой мысли вообразит себя повелителем, т. е. может ограничить мир собственными мыслями. Комментаторы делают вывод, что для Шекспира «дурные сны» — внешний мир, который мешает мудрецу сохранять безмятежность и довольство судьбой независимо от обстоятельств.

Между тем приведенные выше слова Гамлета свидетельствуют о том, что его меланхолия порождена не честолюбием, а иными причинами: он властвует над миром силой разума, своего свободного духа, ему не нужна земная корона; он испытывает глубокие страдания, охваченный меланхолией и разочарованием, совсем не потому, что у него отняли престол. Метафору «дурные сны» необходимо сопоставить с упоминанием о снах после смерти в монологе «Быть или не быть». Там опасение перед снами после смерти мешает покончить с жизнью. В данной беседе Гамлет,— даже отгороженный от внешнего мира собственным независимым и всеобъемлющим духом,— испытывает страдания под воздействием внешнего зла, поэтому он называет мир тюрьмой, невыполотым садом, бесплодным мысом, а небо — «мутным и чумным скоплением паров». Панегирик человеку, его способностям, разуму и деяниям, завершается скорбным признанием, что из людей его не радует ни один, что для него человек — квинтэссенция праха.

Метафоры в диалогах Гамлета часто раскрывают внутреннюю сущность его собеседников. В исследовании В. Клемена приведено несколько примеров, когда иносказания выполняют разоблачительную функцию, один из них— так называемая сцена с флейтой (III, 2)3. Гамлет уже при встрече с Розенкранцем и Гильденстерном догадался, с какой целью король и королева возвратили его соучеников из Виттенберга, и легко выудил у них это признание. После спектакля они посланы к принцу передать приказание Гертруды, чтобы сын к ней явился. В этот момент Гамлет находится в состоянии крайнего возбуждения и напряжения — он только что убедился, что призрак сказал правду. Реплики добровольных шпионов в такой момент вызывают у принца саркастические ответы. Гильденстерн, сообщая, что король удалился в крайнем раздражении, употребляет слово "distemper", означающее также расстройство желудка. Гамлет обыгрывает это второе значение: «От вина, сэр?» Собеседник, не понимая иронии, отвечает: «Нет, милорд, скорее от гнева» ("No my lord, rather with choler"). Здесь слово "choler" могло значить и «гнев» и «желчь». Гамлет обыгрывает второе значение: «Ваша мудрость выказала бы себя более богатой, если бы вы сообщили об этом его врачу; потому что если за его очищение возьмусь я, то, пожалуй, погружу его в еще пущую желчь» (перевод М. Л. Лозинского); он усиливает двусмысленность словом "purgation", которое кроме религиозного смысла—«очищение душ в чистилище» — воспринималось как медицинский термин — «очищение с помощью слабительного».

Розенкранц настойчиво напоминает принцу о былой дружбе, добивается откровенности, но добавляет похожий на угрозу совет: «...вы заграждаете дверь своей свободе, отстраняя друга от ваших печалей». Гамлет намекает назойливым послам, что они его травят, как зверя, чтобы загнать в ловушку. Когда приносят флейту (по тексту фолио — одну), он начинает упрашивать Гильденстерна сыграть на ней, но тот признается, что не умеет. Аллегория в этой сцене передает боль и горечь принца от предательства бывших друзей, его решительное отчуждение от них, а также содержит осуждение назойливости, навязчивого вмешательства в тонкий и сложный внутренний мир человека со стороны людей, не способных ни понять другого, ни извлечь «красноречивую музыку» человеческого общения. Гамлет сначала иронически поясняет, что играть так же легко, как и лгать, а затем обращается с горьким упреком: «Вот видите, что за негодную вещь вы из меня делаете? На мне вы готовы играть; вам кажется, что мои лады вы знаете; вы хотели бы исторгнуть сердце моей тайны; вы хотели бы испытать от самой низкой моей ноты до самой вершины моего звука; а вот в этом маленьком снаряде — много музыки, отличный голос; однако вы не можете сделать так, чтобы он заговорил. Черт возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке? Назовите меня каким угодно инструментом, вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне не можете» (перевод М. Л. Лозинского; попутно следует заметить, что ругательство в современных изданиях заимствовано из текста второго кварто, а в тексте фолио стоит нейтральное вводное слово "Why").

Розенкранц настойчиво напоминает принцу о былой дружбе, добивается откровенности, но добавляет похожий на угрозу совет: «...вы заграждаете дверь своей свободе, отстраняя друга от ваших печалей». Гамлет намекает назойливым послам, что они его травят, как зверя, чтобы загнать в ловушку. Когда приносят флейту (по тексту фолио — одну), он начинает упрашивать Гильденстерна сыграть на ней, но тот признается, что не умеет. Аллегория в этой сцене передает боль и горечь принца от предательства бывших друзей, его решительное отчуждение от них, а также содержит осуждение назойливости, навязчивого вмешательства в тонкий и сложный внутренний мир человека со стороны людей, не способных ни понять другого, ни извлечь «красноречивую музыку» человеческого общения. Гамлет сначала иронически поясняет, что играть так же легко, как и лгать, а затем обращается с горьким упреком: «Вот видите, что за негодную вещь вы из меня делаете? На мне вы готовы играть; вам кажется, что мои лады вы знаете; вы хотели бы исторгнуть сердце моей тайны; вы хотели бы испытать от самой низкой моей ноты до самой вершины моего звука; а вот в этом маленьком снаряде — много музыки, отличный голос; однако вы не можете сделать так, чтобы он заговорил. Черт возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке? Назовите меня каким угодно инструментом, вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне не можете» (перевод М. Л. Лозинского; попутно следует заметить, что ругательство в современных изданиях заимствовано из текста второго кварто, а в тексте фолио стоит нейтральное вводное слово "Why").

В более поздней сцене Гамлет сравнивает придворного с губкой, впитывающей милости короля; король держит такого слугу, как обезьяна яблоко, за щекой, первым захватывает, последним проглатывает, если нужно, выжимает губку, и она снова становится сухой. Эта метафора передает презрение Гамлета к придворным.

Ответы Гамлета на вопросы короля, который допытывается, куда спрятан труп Полония, воспринимаются как речи безумца, но Гамлет, играя роль, высказывает оскорбительные для короля аналогии — и нельзя забывать, что принца приводят насильно, как обвиняемого. Гамлет отвечает, что Полония «начал есть» «совет политических червей», червь — единственный император по части пищи; играя словами «жирный», «жиреть», «откармливать», Гамлет завершает аналогию выводом: «жирный король и тощий нищий всего лишь смена блюд, два блюда, но за одним столом». В этих аналогиях проявляется сатирическая ирония, едва прикрытая насмешка, нарочитая грубость сравнений передает крайнее презрение Гамлета к королю-убийце в момент, когда принц уже уверен, что Клавдий замыслил его убить.

Социальной критикой насыщены размышления Гамлета в сцене на кладбище. При виде черепов, выброшенных могильщиком, он разыгрывает театральные миниатюры, иронизируя над важностью и ничтожеством воображаемых мертвецов — политика, законника, землевладельца. Остроумные ответы могильщика на вопросы принца, вызывают у Гамлета реплику: «...век стал таким острым, и носок крестьянина так приблизился к пятке придворного, что раздражает его болячку». В начале этой фразы Шекспир указывает период: «за эти три года», и можно предполагать, что речь идет о годах 1599—1601, самых бурных в истории отношений королевы Елизаветы и парламента. Именно в эти годы был мятеж Эссекса, суд над ним, казнь Эссекса и его сторонников, а парламентские дебаты содержали резкую критику королевского совета. Гамлет, по-видимому, намекает на известные зрителям события.

О презрении к земной славе и власти говорят его дальнейшие размышления о том, каков путь Александра Македонского от повелителя империи до затычки в пивной бочке, каким образом Цезарь, обратившись в глину, служит для замазки стен. В исследованиях К. Сперджен, В. Клемена, М. М. Морозова и других авторов отмечена существенная особенность метафор в стиле Гамлета: в них преобладают образы, связанные с гниением, болезнями, бесплодностью бытия, но встречаются также образы, заимствованные из мира природы, из театральной жизни, античной мифологии, английского фольклора.

Как видим, метафоры в речи Гамлета выполняют несколько задач: они помогают понять мотивы поведения героя, его характер и темперамент, в них передано его психологическое состояние в каждый момент действия, наконец, именно в иносказаниях выражены особенно опасные в те времена философские и политические идеи. А поскольку истинность суждений Гамлета не подвергается сомнению в драме, можно утверждать, что в метафорических образах представлены часто мысли самого Шекспира.

В импульсивной речи Гамлета образы возникают стихийно, порожденные стремительным развитием его мысли и эмоциями, владеющими им в данный момент. Столь же стихийно, независимо от каких-либо практических намерений героя, возникают философские сентенции, раскрывающие его глубокие замыслы. Обобщения, высказанные Гамлетом в метафорической форме, более всего придают трагедии философский характер, они выводят действие за пределы конкретной обстановки, раскрывают закономерности явлений, наконец, они позволяют сделать вывод, что Гамлет ставит своей целью не только месть за убийство отца, но и борьбу с любым злом, с пороками, господствующими в обществе, и считает эту цель высшим долгом человека. Именно поэтому в финале Фортинбрас приказывает похоронить принца датского с воинскими почестями, как воина, павшего в неравной борьбе.

МЕТАФОРЫ В РЕЧАХ ДРУГИХ ПЕРСОНАЖЕЙ ТРАГЕДИИ

МЕТАФОРЫ В РЕЧАХ ДРУГИХ ПЕРСОНАЖЕЙ ТРАГЕДИИ

В исследованиях, посвященных трагедии, давно отмечено, что словесные образы в речах персонажей индивидуально окрашены, в них проявляются характеры, жизненные цели и мировосприятие героев.

Речь короля Клавдия выдает в нем хитрого и подлого преступника, сознательно использующего словесные украшения для того, чтобы ввести окружающих в заблуждение, скрыть свои намерения. В первой же своей речи (I, 2) он прибегает к искусственным риторическим приемам, чтобы оправдать поспешный брак, оскорбляющий нормальное нравственное чувство. Он пытается представить это нарушение элементарных этических норм как действие, продиктованное благоразумием и необходимостью:

Поэтому сестру и королеву,

Наследницу воинственной страны,

Мы, как бы с омраченным торжеством —

Одним смеясь, другим печалясь оком,

Одним смеясь, другим печалясь оком,

Грустя на свадьбе, веселясь над гробом,

Уравновесив радость и унынье,—

В супруги взяли...

(1,2)

Скорбь Гамлета об отце вызывает беспокойство Клавдия, который перед всеми придворными выражает недовольство поведением принца:

...но являть упорство

В строптивом горе будет нечестивым

Упрямством; так не сетует мужчина;

То признак воли, непокорной небу,

Души нестойкой, буйного ума,

Худого и немудрого рассудка.

Уже в этот момент выясняется, что Клавдий испытывает страх перед Гамлетом, облаченным в «чернильный плащ», погруженным в скорбь среди всеобщего веселья. Клавдий прибегает к услугам друзей Гамлета, вызывая их из Виттенберга, чтобы они следили за принцем. В доверительной беседе вскоре после спектакля король сообщает Розенкранцу и Гильденстерну, что решил отправить принца в Англию. Реакция собеседников свидетельствует об их льстивой угодливости и в метафорической форме выражает самооправдание этих предателей: Гильденстерн поддерживает Клавдия, добавляя, что принц опасен для всех, «кто живет и кормится у королевского престола», а Розенкранц с помощью метафоры даже усиливает опасение Клавдия, будто Гамлет угрожает жизни короля:

Кончина государя

Не одинока, но влечет в пучину

Все, что вблизи: то как бы колесо,

Поставленное на вершине горной,

К чьим мощным спицам тысячи предметов

Прикреплены; когда оно падет,

Малейший из придатков будет схвачен

Грозой крушенья. Искони времен

Монаршей скорби вторит общий стон.

(Ш, 3)

На это король отвечает метафорой, в которой скрыта мысль о расправе с Гамлетом: «мы закуем в цепи этот страх, бродящий нестреноженно». Таким образом, предательство бывших друзей, понимающих, что Гамлету грозит опасность, становится еще более отвратительным.

Шекспир не поясняет, как узнал Гамлет о подробностях плана короля, о запечатанных письмах, но ясно, что он догадался о подлом намерении короля: в конце разговора с матерью Гамлет сообщает о том, что отправлен в Англию и собирается вырыть подкоп глубже, чтобы взорвать тех, кто его начал копать. После убийства Гамлетом Полония король уже открыто объявляет, что решил выслать Гамлета, чтобы обезопасить страну: «его свобода угрожает всем», «отчаянный недуг врачуют лишь отчаянные средства иль никакие». Когда, уже задумав убийство Гамлета, король говорит о своей любви к принцу, Шекспир с помощью метафоры дает почувствовать подлость Клавдия:

...а мы из-за любви

Не видели того, что надлежало,

И, словно обладатель мерзкой язвы,

Боящийся огласки, дали ей

До мозга въесться в жизнь.

(IV, 1)

В этой же речи короля, обращенной к Гертруде, встречается метафора, скрывающая текстологическую загадку. Ее решение нужно искать, анализируя внутренние связи метафорического образа. В тексте фолио этой метафоры нет, а текст «хорошего» кварто 1604 г. у многих комментаторов вызывает сомнения, поиски пропущенного слова. Л. Теобальд в издании 1733 г. впервые восстановил в этом месте текст кварто, однако добавил слово "slander" — «сплетня», «клевета», которое, как и многие другие его догадки, после длительной борьбы укрепилось в некоторых современных изданиях. Текст кварто, на мой взгляд, не требует никаких изменений, он допускает весьма логичное толкование, если воспринимать его буквально, учитывая особенности метафорического мышления Шекспира. Приведем спорное место, сохраняя орфографию и пунктуацию кварто (текст, отсутствующий в издании фолио, заключен в скобки):

Come, Gertrude, we'll call up our wisest friends;

And let them know, both what we mean to do,

And whats untimely doone,

[Whose whisper ore the worlds dyameter,

As levell as the Cannon to his blanck,

Transports his poysned shot, may misse our Name,

And hit the woundlesse ayre,] о come away,

В этом тексте затруднения комментаторов вызывают два слова: местоимение "whose" — «чей» и слово "ore", которое воспринимается обычно как опечатка и сокращенное написание предлога "over" —«над», «через». Между тем если местоимение отнести к предшествующему слову «друзья», буквальный смысл будет ясен без всяких дополнений: «...мы призовем наших мудрых друзей и сообщим им, что мы намерены делать и что так несвоевременно сделано, их (чей) шепот через весь диаметр мира так точно, как пушка к своей цели, переносит свой отравленный выстрел, может быть минует наше имя и пронзит неуязвимый воздух». Наиболее точно передано это место в прозаическом переводе М. М. Морозова: «Шепот о случившемся, который мчит прямой наводкой к цели свой отравленный снаряд по диаметру земли, как пушечный выстрел, еще, быть может, пронесется мимо нашего имени и поразит лишь неуязвимый воздух».

Речь Клавдия бедна образами, это речь человека, чуждого поэзии, искусству, философии, даже политике. В его рассуждениях преобладают банальные мысли и примитивная риторика, и этого узурпатора нельзя признать способным политиком. Это Действительно, как определил его Гамлет, «король из лоскутков и тряпок», «вор», «негодяй», «улыбчивый подлец», не обладающий даже внешней привлекательностью — Гамлет называет его «жаба», «летучая мышь», «пораженный плесенью колос».

Речь Клавдия бедна образами, это речь человека, чуждого поэзии, искусству, философии, даже политике. В его рассуждениях преобладают банальные мысли и примитивная риторика, и этого узурпатора нельзя признать способным политиком. Это Действительно, как определил его Гамлет, «король из лоскутков и тряпок», «вор», «негодяй», «улыбчивый подлец», не обладающий даже внешней привлекательностью — Гамлет называет его «жаба», «летучая мышь», «пораженный плесенью колос».

Сложнее во многих отношениях образы в речи Полония — главного пособника короля в его преступлении. Полоний — воплощение житейской мудрости, именно эта сторона его характера передана во множестве пословиц, наставлений, сентенций, в которых встречаются иносказания, приуроченные к конкретным целям. Его советы Лаэрту — свод житейских наблюдений, полезных для достижения успеха, проверенных его собственным опытом (комментаторы установили некоторое сходство с советами Вильяма Сесиля лорда Берлея, всесильного министра королевы Елизаветы, адресованными его сыну Роберту). Полоний — персонаж значительный, его нельзя считать комическим, хотя ироническое отношение к нему Гамлета проявляется часто. Но Полоний и не выведен как злодей, окрашенный в черную краску, во всяком случае, в советах сыну и дочери он вполне благопристоен и даже умен. «Своих друзей, их выбор испытав, прикуй к душе стальными обручами, но не мозоль ладони кумовством с любым бесперым панибратом», «всем жалуй ухо, голос — лишь немногим», «займы тупят лезвие хозяйства»— таковы его образные советы сыну.

Наиболее интересны его наставления дочери — он прибегает! и к метафорам, чтобы предостеречь Офелию:

Я знаю сам,

Когда пылает кровь, как щедр бывает

Язык на клятвы; эти вспышки, дочь,

Которые сияют, но не греют

И тухнут при своем возникновенье,

Не принимай за пламя.

(I, 3)

Дальнейшие метафоры в этом наставлении связаны с признанием Офелии, что принц Гамлет клялся в любви «почти всеми святыми клятвами небес». Полоний называет любовные клятвы «силками для ловли вальдшнепов», «искрами», которые гаснут в момент возникновения и, наконец, «маклерами» другой окраски, чем их внешний вид, которые передают «прошения», лишенные святости. Далее идет строка, вызывающая давние споры, потому что текст кварто и фолио показался непонятным: «дышащие как освященные и благочестивые обязательства, чтобы тем лучше обмануть» ("Breathing like sanctified and pious bonds (The better to beguile"). Поскольку слово "bonds" («обязательства», «узы», «обеты») получает два эпитета, которые показались комментаторам странными, то вместо "bonds" Теобальд поставил слово "bawds" — «сводни». Между тем внутренние смысловые отношения в шекспировском тексте логически понятны, а введенная Теобальдом замена, принятая в большинстве изданий, порождает гораздо больше сомнений именно потому, что логика развития метафоры нарушена. Речь в шекспировском тексте идет о финансовых документах, деловом посредничестве, при котором используются обязательства, расписки и договоры, служащие посредниками. Полоний хочет сказать, что «святые клятвы небес» — всего лишь посредники для плотских целей, обязательства, обещания, которые только по внешности напоминают освященные узы брака; клятвы Гамлета только «дышат» благочестием, а в действительности служат обману: подобно поддельным обязательствам в финансовых делах. С заменой слова „bonds" словом „bawds" в цельный образ, связанный с финансовыми операциями («прошения», «маклеры», «обязательства»), вторгается чуждый ему образ сводни, а эпитеты «освященные и благочестивые» неуместны применительно к «сводням».

Иллюстративный характер метафор в речах Полония чаще всего проявляется в его наставлениях, при этом иносказания призваны завуалировать нравственную уязвимость его советов и говорят о его хитрости и притворстве. Например, приказывая слуге Рейнальдо выведать, как ведет себя в Париже Лаэрт, Полоний учит его, как возвести напраслину на сына в разговорах с теми, кто его знает. Рейнальдо осторожно высказывает сомнение в порядочности хозяина — ведь подобные наговоры могут нанести урон чести Лаэрта. Полоний оправдывает свой метод: «Приманка лжи поймала карпа правды»,— говорит он, завершая свои наставления. Многословие и пристрастие к примитивным каламбурам в самые неподходящие моменты делают речь Полония искусственной, раздражают даже Клавдия и королеву, а Гамлет называет его «нудным» "tedious" — «надоедливый», «утомительно скучный» (II, 2). Все рассуждения Полония банальны, житейская мудрость почерпнута из собственного опыта и поверхностных знаний, и можно предполагать, что несамостоятельность в суждениях Лаэрта и Офелии возникла не без влияния Полония.

В речах Лаэрта образные средства языка встречаются редко — наиболее интересные появляются в его наставлениях Офелии (I, 3). Тема прощального разговора с сестрой — принц Гамлет: Лаэрт предостерегает Офелию об опасности. Любовь Гамлета не более чем дань моде, игра крови, «фиалка в расцвете юности» — дерзкая, но не постоянная, приятная, но кратковременная. И в дальнейших аргументах Лаэрт прибегает к иносказаниям: природа человека такова, что этот «храм» (т. е. тело человека) с годами ветшает, но внутри храма «служба ума и души» становится богаче. Метафора напоминает о церковной службе в религиозных храмах — чем древнее храм, тем он более почитаем и богат. Косвенно эти метафоры говорят о юности принца, который в глазах Лаэрта еще не созрел Для серьезных жизненных решений. В словах Лаэрта, как и в советах Полония, проявляется неспособность правильно судить о людях,— ошибочное суждение о характере принца породило трагические последствия не только для Офелии, но и для Полония и для Лаэрта.

К рассуждениям о зависимости намерений Гамлета от требований государственной необходимости Лаэрт добавляет метафоры: Гамлета нужно держать в «арьергарде чувства», за пределами досягаемости «для выстрела желания». Опасность кроется в самой юности: «Червь терзает младенцев весны часто еще до того, как раскроются их почки».

Метафоры в речи Лаэрта заключают в себе обыденные мысли. Лаэрт, как и Полоний, судит о других по себе. Недаром Офелия, выслушав образные наставления брата, отвечает ироническим советом не походить на пасторов, зовущих на тернистый крутой путь к небесам, в то время как сами ступают по усыпанному розами пути удовольствий. Это один из редких примеров иносказаний в языке Офелии. Особенность всех ее речей — их искренность и безыскусственность. Вместе с тем Офелия наделена умом и наблюдательностью, ее описание немой сцены прощания принца, проникнутое тревогой и грустью, отличается выразительностью деталей. В ее суждении о принце Гамлете, каким он был в прошлом, нет свойственной юности восторженной идеализации, а дано краткое, но точное описание достоинств принца, который служил для всех примером и был «надеждой прекрасного государства». Даже в речах Офелии, утратившей разум, сохраняется подсознательная логичность — все, что ее мучает: смерть отца, разлука с любимым и мысль о смерти,— воплощено в символике цветов.

Проста и почти лишена словесных украшений речь Гертруды, и только в моменты эмоциональных потрясений речь ее становится образной. Например, она умоляет сына прекратить обличения, которые подобно кинжалам пронзают ее уши, признается, что он «обратил ее глаза прямо в ее душу» и она видит там такие «черные и глубоко проникшие в ткань пятна», что они уже не могут изменить свой цвет (III, 4, 90). В тексте фолио стоит слово "grained", означающее «прочны по окраске», пятна, пропитавшие структуру вещества. В тексте второго кварто стоит эпитет "grieved" — «горестные», разрушающий метафору. Независимо от намерения Гертруды метафора создает представление о невозможности для королевы «вывести пятна», т. е. очистить душу, глубоко и прочно «окрашенную» в черный цвет союзом с королем Клавдием. Одно из самых поэтических мест трагедии — описание гибели Офелии — произносит королева Гертруда. В этом описании (IV, 7) неожиданно раскрывается поэтическая сторона личности Гертруды.

Трагедия «Гамлет» насыщена словесными образами, связанными с самыми различными сторонами жизни, их главная цель — передать эмоциональное состояние героев, особенности их характеров. Вместе с тем метафоры позволяют Шекспиру высказать психологические наблюдения, философские обобщения и некоторые дерзкие и опасные идеи — эта последняя особенность проявляется только в монологах Гамлета. Если сравнить образные средства, к которым прибегают другие персонажи, и метафорическое мышление Гамлета, то окажется, что героя окружают люди, чье поэтическое воображение не может идти в сравнение с образным стилем принца. В этой особенности есть психологическая основа — принц датский оказывается одинок по складу мышления, а не только по своим интеллектуальным и нравственным достоинствам. Такой человек неизбежно приходит в столкновение с окружающим миром в силу своеобразия своей природы — и в этом столкновении героя и общества, по замыслу Шекспира, прав герой.

Гамлет, принц Датский (Hamlet)

2015-05-06

2015-05-06 4644

4644