Первое поселение на месте Рима, вероятно, было этрусским1. Приблизительно к середине VI в. до н.э. слияние древних поселений северо-восточнее устья Тибра превратило Рим в самое сильное государство Лация2. Правившие в римской гражданской общине этрусские цари в конце VI в. до н.э. были изгнаны римской аристократией, установившей с этого времени республику.

Культура Рима в первые века республики развивалась медленно, формируясь под влиянием художественной культуры этрусков.

От этрусков к римлянам перешли бои гладиаторов, начавшиеся с варварского обычая умерщвлять на могиле тирана рабов. Этруски создали популярный у римлян тускский ордер, в основе которого лежат пропорции дорического. Этруски владели техникой фрески, и в их многочисленных гробницах, названия которых определялись тем или иным персонажем либо сюжетом (гробница быков, львиц, леопардов, щитов, охоты и рыбной ловли), ничто не напоминало о смерти. Сюжеты были самыми разными - от эпизодов Троянской войны до жанровых сцен - и очень динамичными, а краски использовались не темные и мрачные, а яркие и светлые.

|

|

|

Во II в. до н.э. Рим подчинил себе Грецию и Пергамское царство в Малой Азии. Победа над Грецией обернулась для Рима своего рода культурным поражением: сильный в военном отношении, он оказался под влиянием высококультурного противника. Римский поэт Гораций писал: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Наций суровый искусства внеся».

Прежде всего римляне позаимствовали у греков пантеон богов. Культ их сложился на этой земле в далеком прошлом и был, без сомнения, вполне самостоятельным, но атрибуты многих богов и их функции взяты у греков. Главное место в римском пантеоне занимал Юпитер-громовержец, могущественный властитель неба, олицетворение солнечного света, грозы, бури. Янус, уступивший свои функции Юпитеру, стал божеством времени, владыкой всех начал: дня, месяца, года. Яростный бог войны Марс почитался как отец великого и воинственного римского народа, чья слава началась с основателя города Рима - Ромула - сына Марса. Богиня домашнего очага Веста почиталась как покровительница государства. Функции Геры, Афины, Гермеса, Афродиты, Диониса выполняли соответственно Юнона, Минерва, Меркурий, Венера, Вакх.

Однако в римском пантеоне богов было значительно больше, нежели в греческом. «Наша страна, - отмечал римский писатель Петроний, - до такой степени загромождена богами, что у нас легче найти бога, чем человека». И действительно, не было явления, которое не находилось бы под неусыпным наблюдением небожителей.

Влияние греков сказалось и на римской архитектуре. Этрурия дала римлянам арку, Греция - ордер. Римляне, соединив арку и колонну, создали так называемую римскую ячейку и ввели в строительный обиход аркаду. Аркада стала излюбленным архитектурным мотивом и памятника, и моста, и театра, и акведука. Опираясь на строительный опыт завоеванных стран, римляне смогли создать вполне самобытную и величественную архитектуру, особенно во времена республики. К традиционным греческим ордерам римляне добавили позаимствованный у этрусков

|

|

|

1 Этруски, или туски, - племена, жившие в I тысячелетии до н.э. на территории Апеннинского

полуострова.

2 Наций - область в Центральной Италии, где был основан город Рим.

тускский и вычурную капитель, соединившую ионические волюты с коринфским аканфом. Именно в этой пышной архитектуре нашли наиболее полное выражение государственные идеи Рима. Не монументальные пластические образы, как в греческом искусстве, а грандиозные храмы, амфитеатры, термы, форумы, триумфальные арки и колонны прославляли мощь республики.

Битвы, походы, торжественные церемонии, носящие официальный характер, -все сразу же фиксировалось в архитектурных формах. И не только. Практический, утилитарный дух, присущий римлянам, проявлялся в создании необходимых в повседневной жизни сооружений: стратегических дорог, мостов, акведуков, городов. Самым крупным городом становится Рим, окруженный валами и крепостными стенами. В основе его планировки лежала планировка римского военного лагеря.

С севера на юг шла главная улица шириной от 10 до 20 м, с запада на восток ее пересекала другая до 6 м шириной. Широкие улицы обрамлялись рядами высоких колонн, украшенных скульптурными портретами, статуями и различными культовыми изваяниями. Вдоль улиц устраивались богато декорированные портики, защищавшие от палящих лучей солнца. Параллельно центральным магистралям шли другие улицы, но значительно меньших размеров. На пересечении дорог устанавливали арки, через которые можно было двигаться в разных направлениях. Множество величественных ворот и триумфальных арок обрамляли входы в город. В центре его, согласно римской традиции, располагались форум1, курия2, претория3, базилика4 и Капитолий - верхний храм; возводились театры, библиотеки, термы5.

Акрополем (священным холмом) служил неприступный Капитолийский холм, куда, по преданию, была выброшена корзинка с Ромулом и Ремом и где волчица их выкормила. На Капитолии был выстроен храм трех богов: Юпитера, Юноны, Минервы. В ложбине между холмами Аветин и Палатин в эпоху республики был построен ипподром - цирко Массимо, самый большой в Риме, по его образцу строились все другие подобные сооружения. Трибуны были каменные и вмещали около 200 тыс. зрителей. Подиум - высокая прямоугольная платформа с лестницей, - продольно разделяющий цирко, назывался «спина», а оба его торца - «мете». «Спина» была богато украшена архитектурными элементами, в частности алтарями, египетскими обелисками и статуями, вывезенными из Греции.

Из памятников республиканской поры сохранились построенная в IV в. до н.э. крепостная стена, получившая (ошибочно) имя этрусского царя Сервия Туллия, и Аппиева дорога, построенная на средства римского цензора6 Аппия Клавдия. Прямая, как стрела, она служила гонцам и легионерам. Со временем по обочинам дороги стали строить мавзолеи и гробницы.

Размещение гробниц вдоль дорог является отличительной чертой искусства эпохи республики. Гробницы были самой причудливой формы. Наиболее знаменитая гробница Цецилии Метеллы (жены триумвира Красса) построена в виде цилиндра, водруженного на кубическое основание; ее верхнюю часть украшал фриз с гирляндами и мордами быков (зубцы появились только в Средние века). В форме египетской пирамиды была возведена гробница Цестия, жреца Юпите-

|

|

|

1 Форум - площадь, рынок, являющиеся центром политической жизни в Древнем Риме. 1 Курия - административный центр города.

3 Претория - место пребывания военачальника.

4 Базилика - место суда и заключения торговых сделок.

5 Термы - бани.

6 Цензор - должностное лицо, осуществляющее контроль над государственными финансами.

pa; урна с прахом помещалась в основании пирамиды. Благодаря усыпальнице, выстроенной на пересечении двух древних, подходивших к Риму дорог, вошел в историю Еврисак, владелец крупных пекарен и булочных. На цоколе постамента стоят мощные круглые и прямоугольные столбы. Над ними проходит фриз с эпитафией покойному. Стены зияют круглыми отверстиями, в которых одни исследователи видят жерла печей, другие - устья лежащих пифосов (сосудов для хранения зерна). Гробницу венчает фриз, воспроизводящий с традиционно римской пунктуальностью сцены работы пекарей.

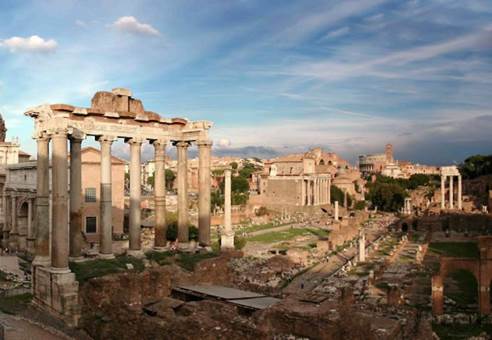

Самым замечательным памятником эпохи республики стал форум Романо близ Капитолия, вмещавший все традиционные для римского города постройки. Здесь был храм, посвященный Сатурну, богу урожая. Напротив курии простиралась площадь, где происходили общие собрания народа, с трибуной-рострой, украшенной носами трофейных кораблей (от лат. rostrum - нос корабля). На форуме была и базилика, построенная при Юлии Цезаре и названная в его честь. Здесь вершили суд и заключали торговые сделки. Сзади размещались лавки - таберне. Обязательным для всякого форума являлся храм богини домашнего очага Весты. В нем горел вечный огонь, поддерживаемый девятью весталками, жрицами богини, которые проживали в расположенном рядом с храмом роскошном Доме весталок.

|

| Форум Романо. Рим |

Храм Юлия Цезаря, первый храм, посвященный смертному, был воздвигнут на том месте, где сожгли останки диктатора. С этого времени (20 г. до н.э.) вошло в обычай воздавать божественные почести героям и властителям империи. Через весь форум шла виа Сакра, священная дорога, по которой проходили триумфальные шествия полководцев и императоров, приносивших жертвенные дары в храм Юпитера, Юноны и Минервы на Капитолии.

|

|

|

Храмы в Древнем Риме строили по типу греческих. В храмах прямоугольной формы, построенных на высоком подиуме, как в эпоху эллинизма, вход имелся с одной стороны, и к глубокому портику вела широкая лестница. Колонны, окружающие в греческих храмах целлу, в римском создавали лишь иллюзию колоннады, ибо выступали из стен на половину объема. Тем самым греческий ордер лишался конструктивной функции, выполняя только декоративную. Образцом прямоугольных храмов республики можно считать храм Фортуна Вирилес на Бычьем форуме.

Возводились также круглые храмы на цоколе - ротонды, лестница в них располагалась только со стороны входа, подчеркивая тем самым значение продольной оси. Эта особенность римских круглых храмов - сочетание круговой композиции и продольной оси - получила развитие в эпоху империи и легла в основу крестово-купольного храма. Круглые храмы периода республики посвящались Весте и строились на форумах.

Особую прелесть римского города составляли фонтаны и водоемы. Это были, как правило, квадратные бассейны, но сам источник отделывался весьма искусно: вода текла из разинутой пасти животного или опрокинутого сосуда.

Большую часть зданий в Риме составляли многоквартирные доходные дома высотой до 20 м, сдававшиеся внаем. Знатные римляне жили в собственных домах, состоявших из одноэтажного четырехугольного просторного покоя, вокруг которого группировались меньшие помещения. Дома выходили на улицу глухими стенами; на пороге красовалось выложенное мозаикой приветствие: «Будь здоров!» Заходя в дом, посетитель попадал в прихожую - вестибюль, который также украшали мозаикой из мелких кусочков мрамора. Из вестибюля вход вел в парадный зал для приема гостей - атриум, в центре которого находился бассейн, куда вода попадала через отверстие в крыше. За атриумом располагались кабинет хозяина и две столовые - летняя с выходом в сад и зимняя с глухой стеной. Из атриума двери вели в спальни, кухонные, складские, подсобные помещения. Помещения освещались через двери и отверстие в крыше атриума. К домам состоятельных граждан пристраивали дворик с внутренней колоннадой для отдыха семьи. Эти дворики украшали статуями богов и предков, фонтанами, цветочными клумбами.

В оформлении внутренних покоев значительную роль играла настенная живопись. Фрески, найденные при раскопках Помпеи, Геркуланума, Статий, дают о том представление. Росписи были бессюжетными, они просто имитировали мраморные плиты, так называемый первый помпейский стиль, или инкрустационный. Этот стиль отвечал скромному быту римлян II в. до н.э. На стенах объемно выполняли все архитектурные детали: цоколь, пилястры, карниз - и расписывали, имитируя в цвете и рисунке отдельные породы мрамора. В I в. до н.э. возник стиль, получивший название второго помпейского или перспективного. Римская республика в результате завоеваний обширных территорий сделалась богатой мировой державой, соответственно и люди стали украшать жилища более сложными композициями. На совершенно гладкой поверхности стены изображали фасады зданий, убегающие вдаль колоннады и отдельные человеческие фигуры в натуральную величину на пейзажном фоне. В росписях этого стиля встречаются весьма сложные многофигурные композиции. Таковы росписи виллы Мистерий в Помпе-ях с изображением сцен дионисийского культа, фрески дома на Эсквилинском холме, воспроизводящие пейзажи далеких стран, где побывал Одиссей (см. цв. вкл.).

Второй стиль очень тонко отразил дух поздней республики - стремление вырваться за пределы помещения, преодолеть сковывающие, стесняющие рамки.

Росписи второго помпейского стиля. Фрагменты. Вилла Мистерий. Помпеи

В росписях заметно желание раздвинуть стену, показать ее в виде высокой ограды, поверх которой виднеется небо, верхние части соседних зданий.

К числу памятников скульптуры времен республики относятся сохранившиеся во множестве рельефы на исторические и бытовые сюжеты на фризах, выполненные, впрочем, весьма сдержанно. Так же, без пафоса и излишней эмоциональности, создавались статуи и портретные бюсты, являющиеся самым распространенным жанром статуарной пластики Древнего Рима.

Римляне не относились к скульптуре и скульпторам с таким же почтением, как греки. Весьма показателен в этом смысле эпизод, описанный древнегреческим писателем-сатириком Лукианом в сочинении «Сновидение, или Жизнь Лукиана».

Лукиану снятся две женщины, олицетворяющие Скульптуру и Образованность. Скульптура хвалит свое ремесло, вставляя в свою речь много варварских выражений. Образованность отговаривает Лукиана быть скульптором: «Ты станешь самым простым ремесленником, утруждающим свое тело, на котором будут покоиться все надежды твоей жизни; ты будешь жить в неизвестности, имея небольшой и невзрачный заработок... Ты собираешься сидеть, согнувшись над работой, имея в руках лом, резец и молот или долото, склонившись над работой и, живя низменно и обыденно, никогда не подымая головы и ничего не замышляя, что бьшо бы достойно свободного человека, заботясь только о том, чтобы работа бьша исполнена складно и имела красивый вид, а вовсе не о том, будет ли в тебе самом развита душевная гармония и стройность мыслей, точно ты ценишь себя меньше своих камней... Всегда ты будешь трепетать перед сильным и служить тому, кто умеет хорошо говорить, и даже если бы ты оказался Фидием или Поликлетом... то твое искусство станут восхвалять, но никто не захочет быть таким, как ты». И Лукиан во сне отворачивается от Скульптуры, стоящей с растрепанными волосами, с руками в мозолях, с осколками камней в подоле, и идет за Образованностью.

К III в. до н.э. относится зарождение римской литературы. Писателями, заложившими основу латинского литературного языка, являются Ливии Андроник, переводчик «Одиссеи» на латынь, и Квинт Энний, воспевший героическое прошлое римского народа в «Анналах» и выделивший главный стержень римской культуры - «Древним укладом крепка и мужами республика римлян».

Под влиянием хлынувших из покоренной Эллады людей, идей и обычаев изменилось само представление о духовных ценностях, в число которых вошла образованность, предполагавшая владение греческим языком и литературно-философским наследием Древней Эллады. Развитие римской литературы началось из

подражания греческим оригиналам. Но в отличие от Греции, где основными поэтическими родами были эпос, лирика, драма, в Риме предпочтение отдавалось драме, причем только жанру комедии. Власти боялись идеологического влияния сцены на массы, к актерам относились с презрением, а драматических авторов не жаловали. Поэтому даже для наиболее выдающихся римских комедиографов, создавших литературный язык и выработавших стихотворную технику, - Плавта (середина III в. до н.э. - 184 г. до н.э.) и Теренция (195-159 до н.э.) - были характерны уничижительная оценка собственного творчества и сознание вторичности:

В конце концов не скажешь ничего уже, Что не было б другими раньше сказано.

Оба автора черпали сюжеты и образы из аттической комедии и запечатлели особый тип сложных отношений хозяина и слуги-раба, когда один человек подчинен другому, находится при нем неотлучно и во всем от него зависит, но при этом знает привычки, нрав, интимные подробности жизни и может эти знания при наличии ума обратить себе на пользу.

Пример всем рабам тот мудрец-раб, блюдет кто,

Забот полн и страхов, добро господина.

Пусть тот прочь ушел, раб хранит все, как прежде,

Усердно и так, будто смотрят за ним...

Пусть другие поступают как угодно, я ж мой долг

Со страхом буду выполнять, чтоб мне не провиниться в чем.

Ведь в том и добродетель наша - всякой избегать вины.

И те, что глупы и беспечны, все раскаются потом,

А я надеюсь за усердье скоро волю получить... -

так рассуждал раб в комедии Плавта «Два Менехма». Действие комедий всегда происходило в греческих городах, но с атрибутами римского быта и балаганного, грубоватого юмора, более доступного восприятию римской публики.

Куда большим великолепием слога и торжественным красноречием отмечены сочинения Марка Туллия Цицерона (106-43 до н.э.), римского политического деятеля, оратора и писателя. Он являлся воплощением художественной культуры итальянского народа, так же как Пушкин - русского, Гёте - немецкого, Данте -итальянского. Но если они отражали действительность в художественных образах, то Цицерон, будучи сторонником республиканского строя, знал только один образ, целиком заполнивший его творчество, - образ республики римского народа. У него нет произведений, где действовали бы вымышленные герои, он все виды своего красноречия - судебного, политического, торжественного - направил на защиту республики и беспощадно обличал всех, кто, по его мнению, покушался на этот строй. В речах против Каталины - «Катилиниях», против Марка Антония - «Филиппиках», в трактатах «Брут», «О государстве» и прочих он страстно отстаивал мысль, высказанную древнегреческим философом Платоном, о том, что «...лишь тогда избавятся государства от зла, когда волею благого случая сойдутся воедино сильная власть, мудрость и справедливость». Человек, по мнению Цицерона, забывший об интересах общества, и руководитель, забывший об интересах граждан, не римляне, а варвары. Противоположностью варварства является культура, которая для Цицерона не исчерпывалась образованностью, развитием наук, искусств, но заключалась в особом римско-республиканском строе жизни, где духовное развитие человека и конечные интересы государства находились в неразрывном единстве. Римская солидарность, государственная целостность, слияние личности с коллективом в служении республике, культура, все это

объединяющая, являлись для Цицерона осязаемой реальностью и облекались им в формы прямого непосредственного обращения: к близкому лицу - письма, трактаты-монологи, к собеседникам - диалоги, к сенату, суду, народу - речи. Цицерон является зачинателем нового эпистолярного жанра в литературе - художественного письма, получившего самое широкое распространение. В речах перед народом и в делах государственных он был настолько влиятелен, что даже Цезарь, командующий армиями, искал его поддержки, о чем сам свидетельствовал в записках, посвященных Агриппе и Меценату.

Гай Юлий Цезарь (102-44 до н.э.), автор «Записок о Галльской войне» и «Записок о гражданских войнах», по мнению исследователей, является для латыни тем же, чем Тургенев для русского языка. Он дал любопытные характеристики быта британцев, германцев, галлов, провел анализ причин гражданских войн, опираясь на два господствующих в прозе стиля: аттический, характеризующийся простотой и лаконизмом, и азиатский, ориентирующийся на восточную цветистость и иносказательность.

Впрочем, в период смены республиканского строя единовластием Цезаря римские писатели ориентировались в основном на так называемую александрийскую лирику эллинистической эпохи. Ее основным свойством были отказ от гражданской героики, погружение в сферу чувств, внутренних ощущений, любовь к малому жанру - эпиграмме, элегии, сонету. Все это нашло выражение в легких, изящных, остроумных «безделках» Гая Валерия Катулла (87-54 до н.э.). Через всю его короткую жизнь прошла злосчастная любовь к Клодии, благодаря которой Катулл оказался в ряду самых выдающихся лириков. Стихи, обращенные к девушке, для которой он выбрал поэтический псевдоним «Лесбия», отражали все перипетии его любви - от радости:

Если желанье сбывается свыше надежды и меры,

Счастья нечайного день благословляет душа,

Благословен же будь, день золотой, драгоценный, чудесный,

Лесбии милой моей мне возвративший любовь.

Лесбия снова со мной! То, на что не надеялся, - сбылось!

О, как сверкает опять великолепная жизнь!

Кто из людей счастливей меня? Чего еще мог бы

Я пожелать на земле? Сердце полно до краев! -

до горечи:

И ненавижу ее и люблю. «Почему же?» - ты спросишь. Сам я не знаю, но так чувствую я - и томлюсь.

Целый ряд лирических произведений выходил, однако, за рамки любви к Лесбии и посвящался друзьям из его просвещенного кружка грекофильствующих «новаторов»:

Друг Лициний! Вчера, в часы досуга, Мы табличками долго забавлялись. Превосходно и весело играли. Мы писали стихи поочередно. Подбирали размеры и меняли. Пили, шуткой на шутку отвечали...

В целом лирика Катулла и его единомышленников разрушала устоявшиеся нормы эпико-драматической поэзии и способствовала становлению того классического стиля с преобладанием типического над характерным, который стал господствующим в литературе эпохи империи.

2015-05-18

2015-05-18 1311

1311