Эпилепсия – заболевание, проявляющееся приступообразными расстройствами сознания и судорогами. Степень выраженности этих признаков колеблется от полного выключения сознания до некоторого оглушения и от общих генерализованных судорог до автоматизированных (неуправляемых) движений в отдельной группе мышц.

Этиология. Причиной эпилепсии является повышенная врожденная или приобретенная готовность мозга к развитию судорог. В ряде случаев заболевание устанавливается в предшествующих поколениях родственников. В происхождении эпилепсии имеют значение многие выявленные факторы, имеющие предрасполагающее и разрешающее значение, – нарушение внутриутробного развития, родовая асфиксия, травмы головы, инфекция, а также недостаточно выясненные наследственно-генетические механизмы. У многих больных причина эпилепсии — алкоголизм отца, матери или же алкогольное опьянение родителей в момент зачатия, возможно развитие эпилепсии у больного алкоголизмом.

Эпилепсияотносится к числу хронических заболеваний, характеризующихся судорожными припадками и бессудорожными расстройствами. К числу последних в первую очередь относятся личностные изменения, приводящие в ряде случаев к выраженному слабоумию, и разнообразные бессудорожные пароксизмы (сумеречные помрачения сознания, амбулаторные автоматизмы, грезоподобный бред, аура). Клиническая картина эпилепсии характеризуется эпизодически возникающими пароксизмами (иногда крайне редко, а в отдельных случаях вообще не наблюдается судорожных припадков) и специфическими изменениями психической деятельности.

|

|

|

Развернутые (большие, генерализованные) судорожные припадки протекают, как правило, в 4 фазы: предвестники (аура), тонические судороги, клонические судороги и кома – послеприпадочный сон. Примерно у половины больных развернутому припадку предшествует появление ауры – кратковременного (несколько секунд) изменения сознания, во время которого возникают яркие психосенсорные, галлюцинаторные и другие расстройства (сенсорная, моторная, вегетативная аура), остающиеся в памяти больного, в то время как происходящие вокруг события не воспринимаются и не запоминаются. Большой судорожный припадок завершается так называемой эпилептической комой, хотя может наблюдаться и постприпадочное сумеречное состояние сознания с психомоторным возбуждением. Во время припадка больные падают, могут получить при этом телесные повреждения, часто прикусывают язык, у них наблюдается непроизвольное мочеиспускание.

Малые бессудорожные пароксизмы (малые припадки) отличаются полиморфизмом клинических проявлений. Наиболее часто наблюдаются абсансы (кратковременное, на 1-2 с, выключение сознания): больной бледнеет, лицо становится “отсутствующим”. После приступа он продолжает прерванные занятия. Могут быть также внезапная потеря мышечного тонуса, обморочные состояния, расстройства сна со снохождениями с амнезией, психосенсорные расстройства (изменение самоощущения, парестезии).

|

|

|

Эквиваленты судорожных припадков – сумеречные состояния сознания, амбулаторные автоматизмы, сомнамбулизм (лунатизм, снохождения), приступы дисфории.

Эпилептическое состояние (Status epilepticus), характеризующееся серией больших судорожных припадков и нарастающими нарушениями жизненно важных функций, относится к числу жизнеопасных и наиболее тяжелых проявлений пароксизмальных расстройств при эпилепсии.

Судорожный синдром при симптоматической и джексоновской эпилепсии может напоминать обычный эпилептиформный припадок, но его основное отличие – ассиметричность судорог. Как правило, они односторонни, причем судороги возникают на противоположной от поражения стороне (опухоль головного мозга или посттравматическая гематома или рубец)

Лечение. При генерализованных (тонико-клонических, тонических, клонических) припадках эффективны препараты первого ряда (основные противоэпилептические препараты – вальпроат натрия, депакин, конвулекс) в дозе 0,3 г 2 раза в день, тегретол (карбамазепин) по 0,2 г 1-2 раза в день, фенитоин (дифенин) по 0,1 г 1-2 раза в день, люминал (фенобарбитал) по 0,05-0,1 г в вечернее время.

Используют также препараты второго ряда (резервные противоэпилептические препараты): вигабатрин по 0,5 г 1-2 раза в день, диазепам по 0,1 г 2-3 раза в день.

При абсансах назначают: препараты первого ряда – этосуксимид (суксилеп) по 0,5 г до 2-3 раз в день, клоназепам по 0,002 г до 2-3 раз в день, вальпроат натрия (депакин, конвулекс) по 0,3 г 2-3 раза в день; препараты второго ряда – ацетазоламид (диакарб) по 0,25 г 2 раза в день, клоназепам по 0,5 мг 1-2 раза в день, фенобарбитал по 0,05-0,1 г в вечернее время, фенитоин (дифенин) по 0,1 г 1-2 раза в день, триметин по 0,2 г до 3-4 раз в день, этосуксимид (суксилеп) по 0,5 г 2-3 раза в день, транквилизаторы (элениум, седуксен).

При всех видах припадков эффективен ламиктал, который купирует пароксизмальную и психопатологическую симптоматику, способствует улучшению высших психических функций. Назначают по 50-100 мг 2 раза в день в течение 4-7 мес.

Не следует допускать передозировки названных препаратов и политерапии, так как это может привести к сонливости и загруженности и даже учащению припадков.

Борьба с эпилептическим статусом включает внутривенное введение 10 мг диазепама (седуксена) в 20 мл 40% раствора глюкозы. При необходимости внутривенное введение седуксена можно повторить с обязательным назначением 20-40 мг лазикса или 10 мл 25% раствора сульфата магния внутривенно или внутримышечно. Используют также фенитоин 300-600 мг в/в, хлоралгидрат, гексенал, дистранейрин. В случае безуспешности лечения следует переводить больных на ИВЛ, длительный наркоз закисью азота или оксибутиратом натрия 10 мл 20% раствора в/в (сужение зрачков, урежение дыхания до 16-18 в/мин), миорелаксанты.

Нередко хороший терапевтический эффект дает спинномозговая пункция с медленным извлечением до 10-15 мл жидкости.

Противоэпилептические препараты можно отменять только при двухлетнем отсутствии припадков, благоприятных показателях ЭЭГ.

Эклампсия – наиболее тяжелая форма позднего токсикоза: основное клиническое проявление эклампсии – судороги с потерей сознания. Клиническая картина. Припадку судорог в большинстве случаев предшествует описанный выше симптомокомплекс предвестников (преэклампсия). В припадке эклампсии различают четыре периода. Первый, вводный, сопровождается фибриллярными подергиваниями мимической мускулатуры, а затем и верхних конечностей. Взгляд фиксирован в одну сторону. Длительность этого периода около 30 с. Для второго периода характерны тонические судороги, которые распространяются с головы, шеи и верхних конечностей на туловище и ноги. Голова при этом отклоняется кзади, иногда наблюдается опистотонус, дыхание прекращается, пульс трудно прощупывается, зрачки расширены, кожа и видимые слизистые оболочки цианотичны, язык часто оказывается прикушенным.

|

|

|

После второго периода, длившегося около 30 с, начинаются клонические судороги (третий период),также распространяющиеся по направлению книзу. С прекращением клонических судорог, продолжающихся обычно около 2 мин, наступает период разрешения – происходит глубокий прерывистый вдох, изо рта появляется пена, часто с примесью крови, затем дыхание становится более регулярным, исчезает цианоз. Женщина приходит в сознание после более или менее продолжительного коматозного состояния, о припадке она не помнит в связи с развивающейся амнезией. Если припадок произошел дома в отсутствие окружающих, то о нем могут говорить только физические травмы (ушибы тела, прикушенный язык), а иногда и имеющаяся к моменту осмотра кома. О тяжести эклампсии судят по количеству припадков, их длительности и продолжительности бессознательного состояния. Чем больше судорожных пароксизмов, чем длительнее после них коматозное состояние, тем серьезнее прогноз. Иногда больная не успевает выйти из комы, как начинается следующий приступ. Такую серию приступов принято называть эклампсическим статусом. Может наблюдаться особая форма токсикоза (ее раньше называли эклампсией без судорог), когда беременная с тяжелой нефропатией без единого припадка впадает в бессознательное состояние, очень часто заканчивающееся смертью.

Прогноз при эклампсии ухудшается в случаях появления высокой температуры, тахикардии, гипотензии, при уменьшении диуреза. Эти симптомы могут указывать на кровоизлияние в мозг. Кроме внутричерепной геморрагии, во время эклампсического приступа может произойти отслойка сетчатки и плаценты, гибель плода. После приступа иногда развиваются пневмонии, почечно-печеночная недостаточность.

|

|

|

Лечение гестоза. Включает создание лечебно-охранительного режима, нормализацию макро- и микрогемодинамики, ликвидацию сосудистого спазма и гиповолемии, регуляцию водноэлектролитного обмена, нормализацию маточно-плацентарного кровообращения, проведение антиоксидантной и дезинтоксикационной терапии.

В патогенетической терапии гестозов одно из первых мест занимает инфузионная терапия (ИТ), целью которой является восполнение дефицита объема циркулирующей крови (ОЦК), восстановление нормальной тканевой перфузии и органного кровотока, устранение гемоконцентрации и гипопротеинемии; коррекцию электролитных и метаболических нарушений ИТ проводят под контролем гематокрита и диуреза.

Гематокрит во время ИТ не должен снижаться ниже 27-28%.Общее количество вводимой жидкости не превышает 1200-1400 мл в сутки. Жидкость вводят со скоростью 20-40 капель в 1 мин. При диурезе 30-40 мл/ч и менее необходимо назначение диуретиков. Гематокрит при этом не должен быть выше 34-35%.

Эффективным методом лечения гестозов являетсявведение сульфата магния. Помимо легкого наркотического действия, сульфат магния вызывает мочегонный, гипотензивный, противосудорожный, спазмолитический эффект и снижает внутричерепное давление.

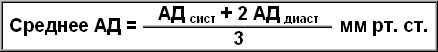

В практическом отношении можно придерживаться следующих принципов подбора дозы и скорости введения сульфата магния в зависимости от исходного уровня среднего АД,

от 111 до 120 мм рт. ст. – 7,5 г сухого вещества в 400 мл реополиглюкина;

от 121 до 130 мм рт. ст. – 10 г сухого вещества в 400 мл гемодилютанта;

выше 130 мм рт. ст. – 12,5 г сухого вещества, растворенного в 400 мл реополиглюкина.

При отсутствии эффекта от проводимой терапии и при возникновении предвестников приступа эклампсии на фоне в/в введения дроперидола (5-10 мг) в сочетании с 5-10 мг седуксена между зубами больной нужно ввести роторасширитель и во избежание механической асфиксии захватить язык языкодержателем. Если судорожная готовность не купирована, то добавляютв/в 20 мг промедола или 25-50 мг пипольфена.Для купирования приступа эклампсии возможно применение барбитуратов: гексенала, тиопентал-натрия в среднем 250 мг в виде 1% раствора внутривенно. Однако при их введении возможна остановка дыхания, поэтому должно быть все готово для интубации трахеи (миорелаксанты, ларингоскоп, интубационные трубки, наркозный аппарат). Дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, некупирующийся приступ эклампсии, эклампсическая кома или необходимость оперативного вмешательства являются показаниями к ИВЛ.

Столбняк – заболевание, с которым вы тоже можете столкнуться. Отдельные случаи столбняка регистрируются постоянно, особенно в сельской местности. Возбудитель – Clostridium tetani – спорообразующая анаэробная палочка, вырабатывающая токсин, поражающий нервную систему. Заражение происходит при попадания спор на поврежденную кожу или слизистую оболочку, чаще при обширных ранах, загрязненных землей. Клиническая картина. Инкубационный период длится от 1 сут до 1 мес. Болезнь начинается с появления тризма, т.е. сжатия челюстей в результате тонического напряжения жевательных мышц, распространяющегося на мимическую мускулатуру. Вследствие этого черты лица искажаются, появляется застывшая гримаса смеха (сардоническая улыбка). Затем повышается тонус мышц затылка, спины, грудной клетки, проксимальных отделов конечностей. Через 1-5 дней присоединяются приступы общих судорог, повышается температура тела. Сознание сохранено. Отмечаются тахикардия, усиленное потоотделение. При благоприятном исходе болезни улучшение начинается через 2-3 нед. Осложнения: пневмония, асфиксия, разрывы мышц. Прогноз серьезный, летальность составляет 25-70%. Лечение. При подозрении на столбняк необходима экстренная госпитализация. С лечебной целью применяют противостолбнячную сыворотку, столбнячный анатоксин, противосудорожные средства, искусственную вентиляцию легких, гипербарическую оксигенацию. Профилактика. Проведение плановой вакцинации столбнячным анатоксином, входящим в состав вакцин АКДС и АДС. Для экстренной профилактики во всех случаях травм с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек необходимо вакцинированным ввести 0,5 мл анатоксина, а не вакцинированным – 3000 ME противостолбнячной сыворотки. Важное значение имеет ранняя хирургическая обработка ран.

2015-05-20

2015-05-20 609

609