Внутрибрюшное кровотечение после лапароскопической холецистэктомии возникло у 38 больных (табл. 8).

ТАБЛИЦА 8. Источники кровотечения в брюшную полость после лапароскопической холецистэктомии (п=16873)

| Источник кровотечения | Количество |

| Сосуды печени в ложе желчного пузыря | |

| Пузырная артерия в том числе добавочная пузырная артерия | |

| Сосуды брюшной стенки в местах троакарных проколов | |

| Сальниковые сосуды и сосуды рассеченных спаек | |

| Рана печени | |

| Источник не установлен | |

| Всего | 38 (0,23%) |

| Умерло |

Источником послеоперационного кровотечения чаще всего, как и во время операций, оказывались печеночные сосуды в ямке желчного пузыря. В ряде случаев упорный характер возобновившегося диффузного кровотечения из ложа свидетельствовал о наличии недиагностированной ранее коагулопатии. Местное применение гемостатических средств и системная терапия, в том числе переливания свежезамороженной плазмы крови, позволили справиться с осложнением у этих больных.

В 6 наблюдениях источником кровотечения явилась пузырная артерия. В двух случаях причиной кровотечения из нее оказалась несостоятельность (смещение) единственной клипсы. У двух больных во время холецистэктомии обнаружить пузырную артерию не удалось, и она не была клипирована. В двух других случаях осталась незамеченной добавочная пузырная артерия, которая также была пересечена крючком без клипирования. Необходимо заметить, что электрокоагуляция артериальных сосудов, в отличие от венозных, не обеспечивает надежного гемостаза. Повышение артериального давления после операции приводит к выдавливанию тромба даже из артерий малого диаметра. Поэтому артериальные сосуды всегда следует клипировать, причем на ствол пузырной артерии безопаснее накладывать две клипсы.

Внутреннее кровотечение из троакарных проколов брюшной стенки в 5 случаях из 6 возникло в эпигастрии. Так что наложение мышечно-апоневротического шва на 10-мм эпигастральный прокол, несмотря на малую вероятность образования грыжи в этом месте, вовсе не излишне.

Рана печени, явившаяся источником кровотечения после операции, была, вероятно, нанесена инструментом при установке дренажа.

Своевременно распознать внутрибрюшное послеоперационное кровотечение бывает весьма непросто. Оставление дренажной трубки в подпеченочном пространстве по завершении холецистэктомии значительно облегчает диагностику таких осложнений. Выделение крови по дренажу в первые часы после операции появилось у 16 больных, у 14 — спустя 6-12 часов. В 7 наблюдениях послеоперационное кровотечение было диагностировано в более

поздние сроки, а в одном случае гемоперитонеум был обнаружен на аутопсии. Отказ от контрольного дренирования подпеченочного пространства явился одной из причин запоздалой диагностики. У 4 больных дренаж не функционировал. Такое случается при неправильной установке дренажа, когда используют слишком тонкую трубку, или не учитывают того, что после десуффляции брюшная стенка опадает, и трубка может перегнуться, или

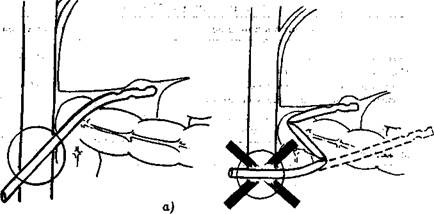

сместиться в силу упругости. Этому способствует неправильное направление троакарного прокола, используемого для введения дренажа. Раневому каналу в толще брюшной стенки следует придавать косре направление, радиальное к месту подведения дренажной трубки (рис.38).

В связи с послеоперационным кровотечением у 12 больных была, сразу предпринята срединная лапаротомия, а 25 выполнена релапароскопия, позволившая в 19 случаях остановить кровотечение, полноценно осушить брюшную полость. Во многих наблюдениях к моменту операции кровотечение прекратилось, и у 7 больных не удалось даже выявить его источник,

Мы считаем, что при осложнениях лапароскопических операций в том числе и при послеоперационных внутрибрюшных кровотечениях, релапароскопия может использоваться шире, поскольку многие осложнения удается устранить таким путем. Во всяком случае, если состояние больного и обстоятельства позволяют, то ревизию брюшной полости лучше начинать с релапароскопии, при этом лапаротомия зачастую оказывается излишней.

б)

б)

Рис.38.Подведение дренажной трубки в подпеченочное пространство

а — правильное; б — неправильное

Выбор лапаротомного способа повторного вмешательства при послеоперационном кровотечении в анализируемых случаях диктовался не столько состоянием больного или отсутствием опыта лапароскопических вмешательств в таких ситуациях, сколько организационными обстоятельствами, не позволявшими хирургу воспользоваться эндовидеохирургическим оборудованием в вечернее и ночное время.

2015-05-12

2015-05-12 1494

1494