Описанная сеть с коммутацией каналов, в которой каждая физическая линия всегда передает данные с одной и той же скоростью, работает неэффективно.

Во-первых, пользователи в такой сети в общем случае получают не то, что они хотят. Действительно, их заставляют стать неким универсальным стандартным пользователем, который всегда передает в сеть информацию с постоянной единственно разрешенной скоростью. Сегодня трудно представить такого пользователя, учитывая оснащенность его различными терминальными устройствами — мобильными телефонами, компьютерами и офисными АТС (корпоративный пользователь). Поэтому скорость пользовательского трафика в общем случае не совпадает с фиксированной пропускной способностью физических каналов. Последняя может быть как намного выше, так и намного ниже потребности пользователя. В первом случае пользователь недоиспользует канал, а во втором должен либо ограничить свои потребности, либо задействовать несколько физических линий связи.

Во-вторых, и сама сеть в таком случае неэффективно использует собственные ресурсы. Очевидно, что в сети, изображенной на рис. 3.1, линий связи между коммутаторами недостаточно. Такая структура сети была выбрана только для того, чтобы более наглядно пояснить причину отказов в удовлетворении запросов пользователей. Для того чтобы вероятность отказа была достаточно низкой и приемлемой для пользователя, между коммутаторами нужно проложить большое количество параллельных физических линий, а это очень затратный вариант.

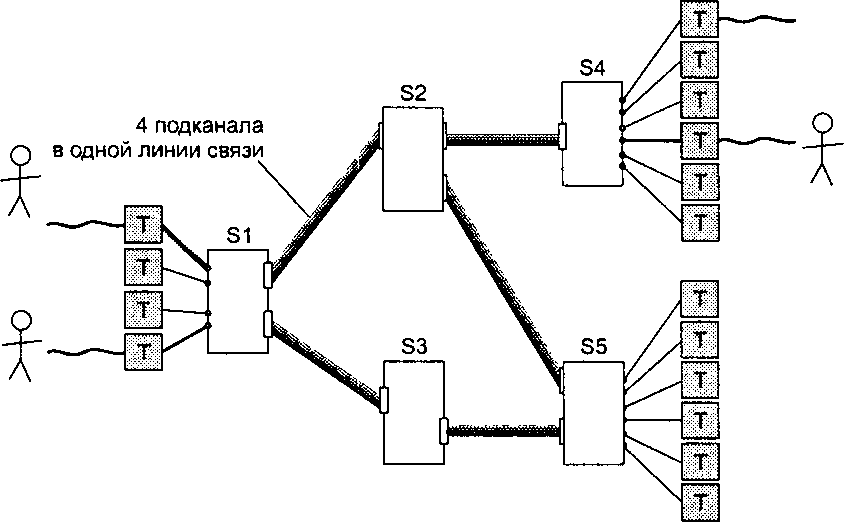

Чтобы повысить эффективность в сетях с коммутацией каналов, стали использовать мультиплексирование; это позволило одновременно передавать через каждый физический канал трафик нескольких логических соединений. Мультиплексирование в сетях с коммутацией каналов имеет свои особенности. Так, пропускная способность каждой линии связи делится на равные части, образуя одинаковое число так называемых подканалов (для простоты их часто называют просто каналами). Обычно линия, подключающая пользователя к сети, поддерживает меньшее число подканалов, чем линии, соединяющие коммутаторы, — в этом случае вероятность отказа уменьшается. Например, пользовательская линия может состоять из 2, 24 или 30 подканалов, а линия между коммутаторами — из 480, 1920. Наиболее распространенной скоростью цифрового подканала является сегодня скорость 64 Кбит/с, которая обеспечивает качественную цифровую передачу голоса.

После того как сеть с коммутацией каналов была дополнена механизмом мультиплексирования, схема ее работы претерпела некоторые изменения. Запрос на установление логического соединения, переданный абонентом перед началом передачи, резервирует не целиком линии связи, а только их подканалы. Таким образом, соединение устанавливается не на уровне линий связи, а на уровне подканалов. Несколько подканалов используется в том случае, если пропускной способности одного канала оказывается недостаточно. Это дает возможность пользователю резервировать подканал (или подканалы), скорость передачи данных которого является максимально близкой к реально необходимой. Кроме того, мультиплексирование позволяет более экономно строить связи между коммутаторами. Действительно, для снижения вероятности отказов вместо нескольких линий связи теперь достаточно использовать одну физическую линию с большим количеством логических подканалов.

ВНИМАНИЕ --------------------------------------------------------------------------------------------------------

В случае мультиплексирования в сети с коммутацией каналов установленный при соединении составной канал по-прежнему состоит из линий связи с одинаковой пропускной способностью, только роль линий связи играют подканалы.

Очевидно, что при мультиплексировании усложняется процедура обработки трафика коммутаторами — вместо простой и понятной процедуры коммутации соответствующих интерфейсов теперь необходимо передать данные в нужный подканал. При временном мультиплексировании это требует высокой степени синхронизации двух информационных потоков, а при частотном — преобразования частот.

На рис. 3.3 показана сеть с коммутацией каналов и мультиплексированием. В сети установлены два соединения А-В и C-D, одно из них использует по одному подканалу в каждой линии связи, а второе — по два. Таким образом, несмотря на то что данная сеть имеет ту же физическую структуру, что и сеть, представленная на рис. 3.1, блокирования второго вызова (C-D) здесь не происходит, так как коммутаторы поддерживают мультиплексирование.

|

| Пользователь С |

| Пользователь А |

| Пользователь D |

| Пользователь В |

| Рис. 3.3. Коммутация каналов с мультиплексированием |

2015-05-13

2015-05-13 615

615