Будем считать, что сеть работает идеально, если она передает каждый бит информации с постоянной задержкой, равной скорости распространения света в физической среде. Пусть каналы идеальной сети обладают некоторой конечной (а не бесконечной, как хотелось бы) пропускной способностью, поэтому источник информации передает пакет в сеть не мгновенно, а за некоторое конечное время (которое равно, как мы уже знаем, частному от деления объема пакета в битах на пропускную способность канала доступа в сеть).

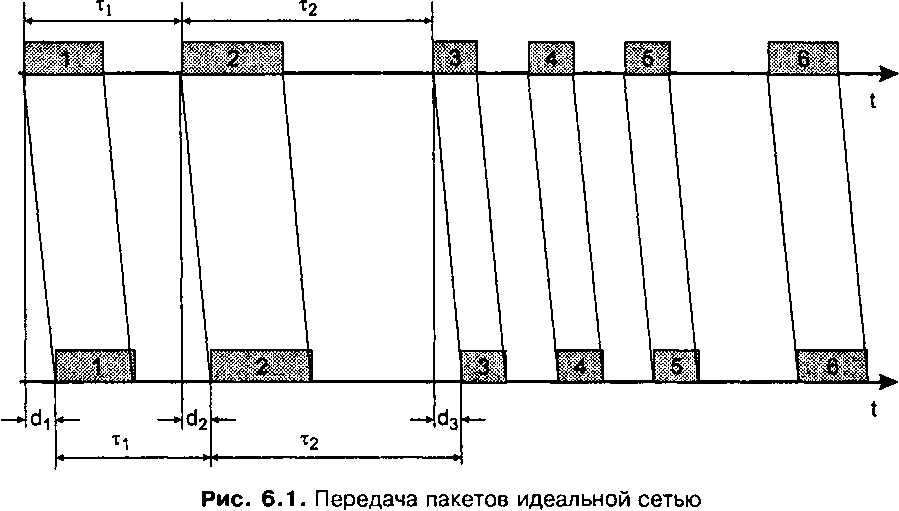

Результат передачи пакетов такой идеальной сетью иллюстрирует рис. 6.1. На верхней оси показаны значения времени поступления пакетов в сеть от узла отправителя, а на нижнем — значения времени поступления пакетов в узел назначения. Другими словами, можно сказать, верхняя ось показывает предложенную нагрузку сети, а нижняя — результат передачи этой нагрузки через сеть. Мы отсчитываем значения времени отправления и поступления от момента попадания первого бита пакета в сеть или в узел назначения соответственно.

|

|

|

|

Как видно из рисунка, идеальная сеть доставляет все пакеты узлу назначения:

□ не потеряв ни один из них (и не исказив информацию ни в одном из них);

□ в том порядке, в котором они были отправлены;

□ с одной и той же и минимально возможной задержкой (di = d2 и т. д.).

Важно, что все интервалы между соседними пакетами сеть сохраняет в неизменном виде. Например, если интервал между первым и вторым пакетами составляет при отправлении секунд, а между вторым и третьим — т2, то такими же интервалы останутся в узле назначения.

Надежная доставка всех пакетов с минимально возможной задержкой и сохранением временных интервалов между ними удовлетворит любого пользователя сети независимо от того, трафик какого приложения он передает по сети — веб- сервиса или 1Р-телефонии.

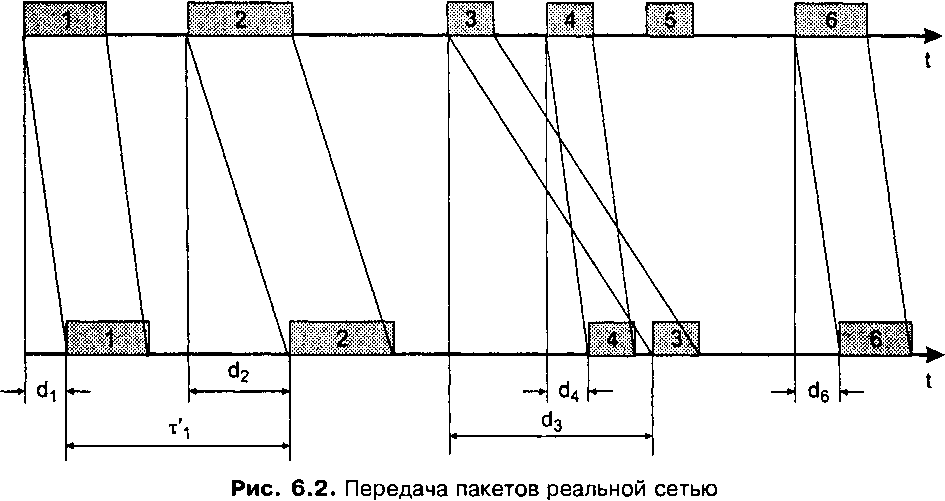

Теперь посмотрим, какие отклонения от идеала могут встречаться в реальной сети и какими характеристиками можно эти отклонения описывать (рис. 6.2).

Пакеты доставляются сетью узлу назначения с различными задержками. Как мы уже знаем, это неотъемлемое свойство сетей с коммутацией пакетов. Случайный характер процесса образования очереди приводит к случайным задержкам, при этом задержки отдельных пакетов могут быть значительными, в десятки раз превосходя среднюю величину задержек (dj ф d2 * d3 и т. д.). Неравномерность задержек приводит к неравномерным интервалам между соседними пакетами. То есть изменяется характер временных соотношений между соседними пакетами, а это может катастрофически сказаться на качестве работы некоторых приложений. Например, при цифровой передаче речи (или более обобщенно — звука),

|

|

|

|

Пакеты могут доставляться узлу назначения не в том порядке, в котором они были отправлены, например, на рис. 6.2 пакет 4 поступил в узел назначения раньше, чем пакет 3. Такие ситуации встречаются в дейтаграммных сетях, когда различные пакеты одного потока передаются через сеть различными маршрутами, а следовательно, ожидают обслуживания в разных очередях с разным уровнем задержек. Очевидно, что пакет 3 проходил через перегруженный узел или узлы, так что его суммарная задержка оказалась настолько большой, что пакет 4 прибыл раньше него.

Пакеты могут теряться в сети или же приходить в узел назначения с искаженными данными, что равносильно потере пакета, так как большинство протоколов не может восстановить искаженные данные, а только определяет этот факт по значению контрольной последовательности кадра (Frame Check Sequence, FCS).

Средняя скорость информационного потока на входе узла назначения может отличаться от средней скорости потока, направленного в сеть узлом отправителем. Виной этому являются не задержки пакетов, а их потери. Так, в примере, показанном на рис. 6.2, средняя скорость исходящего потока уменьшается из-за потери пакета 5. Чем больше потерь и искажений пакетов происходит в сети, тем ниже скорость информационного потока.

| неравномерность интервалов между пакетами, несущими замеры голоса, приводит к существенным искажениям речи. |

Очевидно, что множество отдельных значений времени передачи каждого отдельного пакета в узел назначения дают исчерпывающую характеристику качества передачи трафика сетью. Однако это слишком громоздкая и, более того, избыточная характеристика производительности сети. Для того чтобы представить характеристики качества передачи последовательности пакетов через сеть в компактной форме, применяются статистические методы. Статистические характеристики выявляют закономерности в поведении сети, которые устойчиво проявляются только на длительных периодах времени. Когда мы говорим о длительном пе

риоде времени, то мы понимаем под этим период времени, в миллионы раз больший, чем время передачи одного пакета, которое в современной сети измеряется микросекундами. Так, время передачи пакета Fast Ethernet составляет около 100 мкс, Gigabit Ethernet — около 10 мкс, ячейки ATM — от долей микросекунды до 3 мкс (в зависимости от скорости передачи). Поэтому для получения устойчивых результатов нужно наблюдать поведение сети по крайней мере в течение минут, а лучше — нескольких часов.

Существует две группы статистических характеристик, которые относятся к производительности сети:

□ характеристики задержек пакетов;

□ характеристики скорости передачи данных.

2015-05-13

2015-05-13 1518

1518