Раздел 5. Аппаратные средства компьютерных технологий.

Классификация принтеров

Тема 4.5.Устройства вывода: принтеры, плоттеры.

Принтер - это внешнее устройство ЭВМ, способное выводить изображение на бумагу или пленку

1) по способу вывода изображения:

- Символьные принтеры могут выводить информацию в виде отдельных символов по мере их поступления в печатающее устройство. При этом за один цикл печати формируется один знак (посимвольные печатающие устройства).В построчных печатающих устройствах вывод на печать осуществляется только после заполнения буферного запоминающего устройства, которое по емкости равно одной строке. Постраничные печатающие устройства за один цикл печати формируют и распечатывают целую страницу.

- Графические печатающие устройства выводят информацию не целыми символами, а отдельными точками или линиями. Количество точек на единицу длины определяет разрешающуюся способность принтера, которая имеет разную величину в зависимости от направления: по горизонтали и по вертикали. В принтерах этого типа каждая точка имеет свои координаты, которые являются адресом этой точки.

|

|

|

2) по принципу формирования выводимого изображения:

- Литерные. Выводят информацию в виде символов, каждый из которых является графическим примитивом данного устройства. Литеры сформированы при изготовлении принтера и нанесены на специальные рычаги или литерные колеса - шрифтоносители и при эксплуатации принтера без замены шрифтоносителя не заменяются

- Координатные (векторные). Выводят информацию как текстовую так и графическую либо в виде отдельно адресуемых точек либо сформированную из различных линий.

- Матричные. Выводят информацию в виде символов, каждый из которых может сделать оттиск самого маленького элемента изображения - пиксела. Печать символа происходит при перемещении головки по горизонтали. Если подлежащий печати символ имеет размеры, больше, чем может обеспечить печатающая головка, такой символ печатается за несколько проходов, после каждого из которых осуществляется перемещение по вертикали носителя изображения.

3) по механическому принципу:

- Ударного действия. Ударные принтеры являются прародителями всех сегодняшних принтеров. Именно они первыми стали использоваться в качестве устройств для печати в персональных компьютерах. И довольно долгое время они были единственной альтернативой но время берет свое, поэтому принтеры, действие которых основано на принципе оттиска, найти можно реже и реже.

К ним относятся принтеры, формирующие изображение на бумаге, сжимая с помощью удара на короткий промежуток времени рельефное изображение символа или чаще его части (точки), красящую ленту и бумагу (матричные принтеры). Иногда краска наносится на поверхность литеры, в этом случае лента отсутствует.

|

|

|

- Безударного действия. Изображение на бумагу наносится через промежуточный носитель, чувствительный к электрическому и магнитному полям. Промежуточный носитель исполняется в виде барабана. Изображение на него наносится лазерным лучом, с помощью магнитных головок (лазерные принтеры).

Принтеры, использующие термочувствительную бумагу, которая изменяет свой цвет под действием тепловых лучей(термические принтеры).

Струйные принтеры, у которых жидкий краситель (чернила) находится в печатающей головке. Пары красителя проникают через отверстие в головке и попадают на бумагу в виде капли.

4) по способу нанесения красителя

-Типовые. Основным элементом является типовой диск в виде ромашки на конце лепестков которой выштампованы символы. Диск вращается вокруг своей оси перпендикулярно бумаге. Между ним и бумагой находится красящая лента. в соответствующий момент ударный механизм бьёт по концу лепестка, и в результате, на бумаге получается оттиск нужного символа. Меняя диск можно изменять символы и шрифт.

-Игольчатые. принцип действия схож с принципом действия типового принтера, только уже используется головка с иголками, перемещающимися по горизонтальной штанге. Из точек, составляемых иголками, с помощью красящей ленты формируется изображение.

Лазерные принтеры работают по типу светокопировальных аппаратов, именуемых «ксероксами».

У лазерных принтеров изображение формируется лучом лазера.

Светочувствительный барабан создает на своей поверхности электрическое поле, распределение которого повторяет рисунок изображения. Затем барабан покрывается мелкозернистым порошком – тонером, обычно черного цвета. Его частицы притягиваясь с разной густотой к барабану, создают «съёмную» копию части изображения. она и остаётся на бумаге, проходящеё по барабану. После этого барабан очищается.

Кратковременный (импульсный) нагрев закрепляет частицы тонера на бумаге. Изображение не только не расплывается при намокании, но и не выцветает на свету.Качество высокое, скорость от 4 до 10 страниц. Недостаток: высокая цена.

Плоттеры.

Плоттеры – устройства, выполняющие функции вывода графической информации на бумаге или других носителях.

Классификация плоттеров

1. Перьевые плоттеры - электромеханические устройства векторного типа. На ПП традиционно выводят графические изображения различные векторные программные системы типа AutoCAD.Они создают изображение с помощью элементов, обобщённо называемых перьями.

Существует 2 типа перьевых плоттеров:

¾ планшетные, в которых бумага не подвижна, а передвигается перо.

¾ барабанные, в которых перо перемещается вдоль одной оси.

2. Карандашно-перьевые плоттеры. Разновидность перьевых плоттеров, отличается возможностью установки специализированного пишущего узла, для использования обычных карандашных грифелей.

Достоинство: карандаш пишет на любой скорости и на любой поверхности; экономичный.

3. Струйные плоттеры. Работают на основе реактивного пузырька -направленного распыления чернил на бумагу с помощью сотен мельчайших форсунок одноразовой печатающий головки. Форсунки нагреваются с помощью электрических импульсов.

Достоинства: простота реализации, высокое разрешение, скорость печати, низкая потребляемая мощность.

Недостатки: выцветание.

4. Электростатические плоттеры. Технология основана создании скрытого электрического изображения на поверхности носителя. Потенциальный рельеф формируется при осаждении на поверхности диэлектрика свободных зарядов реализующихся на основе возбуждения тончайших электродов.

|

|

|

Эти плоттеры были бы идеальны, если бы не необходимость поддерживать стабильность температуры.

5. Плоттеры на основе термопередачи.

в них между термонагревателем и бумагной размещается «донор-цветоноситель»-тонкая лента обращённая к бумаге красящим слоем.

Недостаток: дорогой.

6. Лазерные плоттеры.

Базируются на электрографической технологии. Промежуточный носитель может быть заряжен в темноте до сотен вольт. Луч света снимает этот заряд, создавая скрытое электрографическое изображение.

Достоинство: высокое быстродействие.

Тема 4.6. Мультимедийные системы. Звуковые адаптеры 3D устройства.

В технической литературе часто встречаются различные опредения понятия «мультимедиа». Наиболее полно отражает существо опроса следующее: мультимедиа — это компьютерная информационная технология, позволяющая объединять в компьютерной системе текст, звук, графические изображения и анимацию.

Согласно этому определению, основными отличительными признаками систем мультимедиа являются: интеграция в одном программном продукте многообразных видов информации: традиционных (текст, таблицы, иллюстрации) и оригинальных (речь, музыка, фрагменты видеофильмов и др.) и наличие в составе компьютера специфических устройств, предназначенных для работы с различными видами информации (микрофона, аудиосистемы, проигрывателя оптических компакт-дисков, телевизора, видеомагнитофона, цифровой видеокамеры, электронных музыкальных инструментов и др.).

Звук – это механические колебания упругой среды в качестве которой выступают газ, жидкость, твёрдое тело. Звуковой тон представляет собой звуковую волну, подчиняющаяся закону:

Звук характеризуется частотой (/), обычно измеряемой в герцах, т.е. количеством колебаний в секунду, и амплитудой (у). Амплитуда звуковых колебаний определяет громкость звука.

Для монотонного звука (меандр) характерно постоянство амплитуды во времени.

|

|

|

Затухающие звуковые колебания характеризуются уменьшением амплитуды с течением времени.

Человек воспринимает механические колебания частотой 20 Гц ** 20 КГц (дети — до 30 КГц) как звуковые. Колебания с частотой менее 20 Гц называются инфразвуком, колебания с частотой более 20 КГц - ультразвуком.

Для передачи разборчивой речи достаточен диапазон частот 300 до 3000 Гц. т0

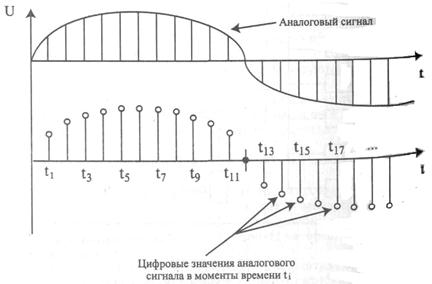

В IBM источником звуковых колебаний является динамик, воспроизводимый частоты 2-8 КГц, для генерации звука используется прямоугольные импульсы. Для улучшения качества звучания к ЭВМ подключают внешнюю аппаратуру, необходимую для преобразования дискретных сигналов в аналоговые. Это требование выполняется с помощью ЦАП, оцифровка аналогового сигнала осуществляет АЦП. Дискретный сигнал существует в некоторых точках, количество точек определенной частоты дискретизации (квантования). Измеренные значения амплитуды является цифровая характеристика аналогового сигнала.

Для улучшения качества звучания необходимо к ЭВМ подключит внешнюю аппаратуру. При этом следует преобразовать дискретные сигналы ЭВМ в аналоговые сигналы аудиоаппаратуры. Такое преобразование можно выполнить с помощью схемы цифроаналогового преобразования (ЦАП), например, реализованной на аналоговом сумматоре (рис. 9.5), подключаемом к параллельному интерфейсу Centronics (LPT1 или LPT2).

Поскольку ЭВМ работает с дискретными сигналами-импульсами, а звук представляет собой аналоговый (т. е. непрерывно изменяющийся) сигнал, для ввода звуковых сигналов необходимо их оцифровывать.

Способов оцифровки аналогового сигнала существует много. Рассмотрим три из них.

1. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП), работающий по

принципу измерения напряжения.

2. Время-импульсное кодирование аналогового сигнала (клиппи-

рование).

3. Спектральный анализатор.

Рис16. Принцип действия измерительного АЦП

Качество дискретизации определяется двумя величинами: частотой квантования и точностью измерения амплитуды. Точность определяется разрядностью (4,8,16,32,64 разрядные).

Частоты квантования определяет, с какой частотой проводятся измерение аналогового сигнала. Для работы со звуком на ЭВМ существуют две различные технологии:

1) для ввода звука на встроенный динамик;

2) работа со звуком через звуковой тракт;

Звуковая карта – состоит из модулей:

1) модуль оцифрования звука – для цифровой записи, воспроизведения и обработки звука. В его состав входят АЦП, ЦАП и усилитель;

2) многоголосный частотный синтезатор – для генерации звуковых сигналов сложной формы. Частотный синтез генерирует звуковые колебания синусоидальной формы, где улучшается качество звука. Волновой синтезатор имеет ЗУ, где записаны образцы звучания музыкальных инструментов в виде волновых таблиц;

3) модули интерфейсов внешних устройств – включают интерфейсы для подключения миди инструментов, CD – ROM, джойстик и т.д.

Характеристика звуковой карты:

- разрядность, количество бит используемых для кодирования цифрового блока;

- частота дискретизации – определяет сколько раз в секунду, производятся измерения амплитуды аналогового сигнала;

- функциональные возможности карты, характеризуют наличие специального комплекта микросхемы: FM – синтезатора, обеспечивающего частотный синтез, WT – синтеза, обеспечивающего волновой синтез;

- совместимость по отношению к моделям SAYND – бластер фирмы CREATIW-LABS: SB-PRO, SB-16. SB-PRO 8 битовая карта, обеспечивающая запись, воспроизведение канала с частотой дискретизации 44,1 КГц, SB-16, 16 битовая карта, с частотой дискретизации 8-44,1 КГц имеет автоматическую регулировку.

Локальная компьютерная сеть (ЛКС) представляет собой систему обмена информацией и распределенной обработки данных, охватывающую небольшую территорию (этаж, здание, несколько соседних зданий) внутри предприятий и организаций, т.е. это система взаимосвязанных и распределенных на фиксированной территории средств передачи, хранения и обработки информации, ориентированных на коллективное использование обшесетевых ресурсов - аппаратных, программных, информационных. Такую сеть можно рассматривать как коммуникационную систему, которая поддерживает в пределах некоторой ограниченной территории один или несколько высокоскоростных каналов передачи информации, предоставляемых подключенным абонентским системам для кратковременного использования.

Серверы сети - это аппаратно-программные системы, выполняющие функции управления распределением сетевых ресурсов общего доступа, но могут работать и как обычные АС. Сервер создается на базе более мощного ПК, чем для PC. В ЛКС может быть несколько различных серверов для управления сетевыми ресурсами, однако всегда имеется один (или несколько) файл-сервер (сервер баз данных) для управления внешними ЗУ общего доступа и организации распределенных баз данных (РБД).

Рабочие станции и серверы соединяются с кабелем коммуникационной подсети с помощью интерфейсных плат - сетевых адаптеров (СА), основные функции которых: организация приема-передачи данных из (в) PC, согласование скорости приема-передачи информации (буферизация), формирование пакета данных, параллельно-последовательное преобразование кодов (конвертирование), кодирование/де-кодирование данных, проверка правильности передачи, установление соединения с требуемым абонентом сети, организация собственно обмена данными. В ряде случаев перечень функций СА существенно увеличивается, и тогда они строятся на основе микропроцессоров.

К основным характеристикам ЛКС относятся следу- I ющие:

• длина общего канала связи;

• вид физической среды передачи данных (волоконно-оптический

кабель, витая пара, коаксиальный кабель);

• топология сети;

• максимальное число АС в сети;

• максимально возможное расстояние между PC в сети;

• максимальное число каналов передачи данных;

- • максимальная скорость передачи данных;

• тип передачи сигналов (синхронный или асинхронный);

• способ синхронизации сигналов;

• метод доступа абонентов в сеть;

• структура программного обеспечения сети;

• возможность передачи голоса, изображений, видеосигналов;

• возможность связи ЛКС между собой и сетью более высокого

уровня;

• возможность использования процедуры установления приоритетов при одновременном подключении абонентов к общему каналу;

• условия надежной работы сети.

В локальных сетях основная роль в организации взаимодействия узлов принадлежит протоколу канального уровня, который ориентирован на вполне определенную топологию ЛКС. Так, самый популярный протокол этого уровня - Ethernet - рассчитан на топологию «общая шина», когда все узлы сети параллельно подключаются к общей для них шине, а протокол Token Ring - на топологию «звезда». При этом применяются простые структуры кабельных соединений между PC сети, а для упрощения и удешевления аппаратных и программных решений реализовано совместное использование кабелей всеми PC в режиме разделения времени (в режиме TDH). Такие простые решения, характерные для разработчиков первых ЛКС во второй половине 70-х гг. XX в., наряду с положительными имели и отрицательные последствия, главные из которых -О1раничения по производительности и надежности.

Протокол LLC. Для технологий ЛКС этот протокол обеспечивает необходимое качество транспортной службы. Он занимает положение между сетевыми протоколами и протоколами подуровня MAC. По протоколу LLC кадры передаются либо дейтаграммным спосо-I бом, либо с помощью процедур с установлением соединения между взаимодействующими станциями сети и восстановлением кадров пу-I тем их повторной передачи при наличии в них искажений.

Различают три режима работы протокола LLC:

• LLC1 - процедура без установления соединения и без подтверждения. Это дейтаграммный режим работы. Он используется обычно тогда, когда восстановление данных после ошибок и упорядочение данных осуществляется протоколами вышележащих уровней;

• LLC2 - процедура с установлением соединения и подтверждением. По этому протоколу перед началом передачи между взаимодействующими PC устанавливается логическое соединение и, если это необходимо, выполняются процедуры восстановления кадров после ошибок и упорядочения потока кадров в рамках установленного соединения (протокол работает в режиме скользящего окна, используемом в сетях ARQ). Логический канал протокола LLC2 является дуплексным, т.е. данные могут передаваться одновременно в обоих направлениях;

• LLC3 - процедура без установления соединения, но с подтверждением. Это дополнительный протокол, который применяется, когда временные задержки (например, связанные с установлением соединения) перед отправкой данных не допускаются, но подтверждение о корректности приема данных необходимо. Протокол LLC3 используется в сетях, работающих в режиме реального времени по управлению промышленными объектами.

Указанные три протокола являются общими для всех методов доступа к передающей среде, определенных стандартами IEEE 802.X.

Кадры подуровня LLC по своему назначению делятся на три типа: информационные (для передачи данных), управляющие (для передачи команд и ответов в процедурах LLC2) и ненумерованные (для передачи ненумерованных команд и ответов LLC1 и LLC2).

Все кадры имеют один и тот же формат: адрес отправителя, адрес получателя, контрольное поле (где размещается информация, необходимая для контроля правильности передачи данных), поле данных и два обрамляющих однобайтовых поля «флаг» для определения границ кадра LLC. Поле данных может отсутствовать в управляющих и ненумерованных кадрах. В информационных кадрах, кроме того, имеется поле для указания номера отправленного кадра, а также поле для указания номера кадра, который отправляется следующим.

Виды:

1) Топология «Шина» (компьютеры соединяются последовательно, одним сегментом кабеля). Компьютер подключается к магистральному кабельному сегменту (стволу), который соединяет все компьютеры сети.

|

Рис 17. Топология «Шина»

2)При топологии «кольцо» компьютеры подключаются к кабелю, замкнутому в кольцо. Поэтому у кабеля просто не может быть свободного конца, к которому можно подключить терминал. Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый компьютер. И если выйдет из строя один компьютер, прекращает функционировать вся сеть.

Рис18. Топология «Кольцо»

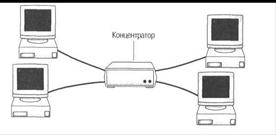

3)При топологии «Звезда» все компоненты с помощью сегментов кабеля подключаются к центральному компоненту, концентратору. Сигналы от передающего компьютера поступают через концентратор ко всем остальным. Эта топология возникла на заре вычислительной техники.

3)При топологии «Звезда» все компоненты с помощью сегментов кабеля подключаются к центральному компоненту, концентратору. Сигналы от передающего компьютера поступают через концентратор ко всем остальным. Эта топология возникла на заре вычислительной техники.

Рис 19. Топология «Звезда»

Передача сигналов:

Данные в форме электрических сигналов передаются всем работающим станциям сети; однако, информация передается только компьютеру, адрес которого соответствует адресу, содержащемуся в посылке. В каждый момент времени только один компьютер может посылать сообщение.

Терминатор (оконечная нагрузка). Для предотвращения отображения сигнала на каждом конце кабеля устанавливается элемент, который называется терминатором.

Поскольку сигнал передается всей сети, он будет отражаться от одного конца кабеля к другому. Если сигнал не погасить, он будет циркулировать по кабелю и препятствовать передачи сигнала другим компьютерам. Поэтому сигнал должен быть погашен после попытки найти адресата. Сигнал от компьютера достигает конца кабеля и отражается от него, он распространяется к противоположному концу, постепенно затухая.

Компьютер 6 имеет еще одну посылку для компьютера 1. теперь кабель должным образом затерменирован и отраженные сигналы будут устранены. Сигнал поглощается для того, чтобы другие компьютеры могли посылать данные.

Пассивная топология.

Шинная топология является пассивной. Компьютер только

2014-02-09

2014-02-09 644

644