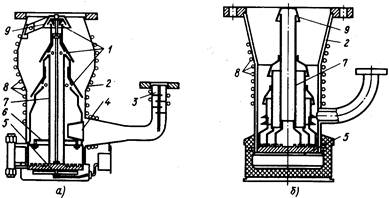

а – устройство, б – рабочий механизм, 1 – корпус, 2,6 – неподвижные статорные и подвижные роторные диски, 3 – подшипники, 4 – вал, 5 – электродвигатель, 7,8 – патрубки для соединения с форвакуумным насосом и откачиваемым объемом

Турбомолекулярный насос работает при создании форвакуума в выпускном патрубке не более 102 Па. При этом в первый период быстрота действия его мала, потребляемая мощность велика и он сильно нагревается. Принцип действия турбомолекулярного насоса основан на сообщении направленной кинетической энергии молекулам откачиваемого газа быстро вращающимися поверхностями ротора. При работе насоса возможен частичный пролет молекул в обратном направлении. Отношение вероятностей пролета молекул любого газа в прямом и обратном направлениях характеризуется степенью сжатия данного газа насосом. Легкие газы легче проникают через насос. Для них быстрота действия насоса больше, а степень сжатия меньше. Степень сжатия возрастает с увеличением частоты вращения ротора; увеличение угла наклона пазов в дисках снижает степень сжатия, но увеличивает быстроту действия насоса. Основными характеристиками турбомолекулярных насосов являются быстрота действия, предельное остаточное и наибольшее выпускное давление. В широком диапазоне давлений (от 10-1 до 10-6 Па) быстрота действия этих насосов постоянна. При давлении меньше 10-6 Па она снижается, т.к. со стороны форвакуума в откачиваемый сосуд перетекают легкие газы и парциальное давление имеет относительно большое значение. Остаточным давлением легких газов и паров воды в откачиваемом объеме в основном определяется предельное остаточное давление, которое у небольших и крупных насосов этого типа соответственно составляет 10-7 и 10-9 Па. Вакуумные системы с турбомолекулярными насосами относят к безмасляным, т.к. их запуск производится от давления 101 Па. Предварительная (байпасная) откачка механическим насосом необходима лишь до этого давления. Установка натекателя между затвором и всасывающим патрубком турбомолекулярного насоса упрощает эксплуатацию системы, т.к. подачей дозированного потока воздуха давлением 101 Па на входе форвакуумного насоса подавляется обратный поток паров масла. После запуска турбомолекулярный насос сам становится надежной преградой проникновению паров масла в откачиваемый объем и необходимость в подавлении обратного потока углеводородов отпадает. Турбомолекулярные насосы ТМН-100, ТМН-200 и ТМН-5000 имеют горизонтальное расположение ротора. В последнее время разработаны также насосы с вертикальным расположением ротора. В частности, насос ТМН-400МП с магнитной подвеской ротора в осевом и радиальном направлениях имеет быстроту действия 400 л/с и отличается повышенной надежностью и малой массой. Турбомолекулярные насосы обладают стабильной быстротой откачки всех газов в интервале давлений 10-1 – 10-6 Па, но при давлениях больше 1 Па практически не откачивают водород и резко снижается откачка аргона. Кроме того, они дороги.

|

|

|

|

|

|

Пароструйные насосы. Для создания высокого вакуума (10-1 – 10-5 Па) механических насосов с масляным уплотнением недостаточно. В паре с ними должны работать другие, обеспечивающие получение необходимого давления. Обычно такими насосами являются пароструйные, которые могут быть эжекторными, бустерными или диффузионными.

Диффузионные паромасляные насосы. Промышленные диффузионные паромасляные насосы по устройству значительно сложнее. Так, трехступенчатый диффузионный паромасляный насос Н-2Т, применяемый в некоторых напылительных установках, состоит из корпуса, паропровода, электронагревателя, маслоотражателя и гидрореле. Корпус насоса, представляющий собой стальной цилиндр с приваренным к нему днищем, имеет впускной и выпускной патрубки с фланцами. С наружной стороны цилиндра и выпускного патрубка приварены последовательно соединенные между собой водяные рубашки, в которые через штуцер подается вода. Все присоединенные фланцы имеют крепежные отверстия м канавки для уплотнительных прокладок. Нижняя часть корпуса насоса служит кипятильником, нагреваемым электронагревателем. Паропровод, состоящий из основания, к которому сверху стержнем и гайкой крепятся раструб и зонт, а снизу – эжектор выпускного патрубка, имеет три сопла: верхнее, нижнее и эжекторное – и соответствующие им паропроводящие каналы. При работе насоса пары масла из кипятильника по паропроводящим каналам попадают в соответствующие сопла и, выходя из них вместе с молекулами откачивающего газа, конденсируются на охлаждаемых стенках насоса. При этом конденсат стекает вниз по стенкам корпуса обратно в кипятильник к центру дна, а откачиваемый газ направляется к выходному патрубку. Электронагреватель представляет собой закрытую металлическим кожухом электрическую плитку с нихромовой спиралью, концы которой выведены на зажимы. Маслоотражатель, предохраняющий откачиваемый объем от паров масла из насоса, охлаждается холодной водопроводной водой. Гидрореле служит для автоматического отключения электронагревателя при прекращении подачи воды или недостаточном ее поступлении в охлаждающую систему. Паромасляный насос Н-27 имеет рабочий диапазон давлений 4Х10-4 – 2,6Х10-2 Па и быстроту действия по воздуху 1500 л/с. В ионно-химических и плазмохимических установках применяют паромасляные диффузионные насосы НВД-400 и НВД-1400 с трубчатыми электрическими нагревателями, быстрота действия которых соответственно 400 и 1400 л/с, а предельное остаточное давление 10-5 Па. Эти насосы имеют малый обратный поток паров жидкости. В системах, чувствительных к загрязнению парами углеводов, применяют насосы НВД-120.

2015-01-21

2015-01-21 1975

1975